FA LTER DIE WOCHENZEITUNG AUS WIEN NR. 34 / 22 – 24. AUGUST 2022 MIT 56 SEITEN FALTER : WOCHE ALLE KULTURVERANSTALTUNGEN IN WIEN UND ÖSTERREICH TERMINE VON 26.8. BIS 1.9. Falter mit Falter: Woche Falter Zeitschri en GmbH, Marc-Aurel-Straße 9, 1011 Wien WZ 02Z033405 W Österreichische Post AG Retouren an Postfach 555, 1008 Wien laufende Nummer 2865/2022 € 4,90 34 9 004654 046675 ANZEIGE Eisen trägt zu einer normalen kognitiven Funktion bei. PERFORMEN MIT DURCHBLICK? Nahrungsergänzungsmittel ohn n FOTO: CHRISTOPHER MAVRI Č STURM UND DRAG Drag Queens sind mehr als Männer in Frauenkleidern. Über eine Kunstform, die gerade massentauglich wird. Besonders in Wien

SLOWENIEN. MEINE ART DEM ALLTAG ZU ENTFLIEHEN. #ifeelsLOVEnia #myway #sloveniaculture www.slovenia.info aut historic falter print ad 216x315 aug22.indd 1 23/08/2022 09:05

FALTER & MEINUNG

4 Leserbriefe 5 Armin Thurnher 6 Matthias Dusini, Franz Kössler, Martin Staudinger 8 P.M. Lingens, Impressum 9 Isolde Charim, Melisa Erkurt

POLITIK

11 Teil 3 der Trilogie: die mächtigen Männer hinter der Cofag 14 Abgeschoben: der Fall Tina und seine Folgen 16 Tassilo Wallentin, der Präsidentschaftskandidat der Krone

17 Der Ökonom Sergej Guriev im Interview: Die Sanktionen gegen Russland wirken!

18 Wissenschaft: Die neue Normalität der heißen Sommer

MEDIEN

20 Die Evolution der sozialen Netzwerke 22 Das politische Buch

FEUILLETON

24 Schriftsteller Norbert Gstrein im Gespräch 27 TV-Serie: „House of the Dragon“ 28 Neuer Wien-Pop: Oehl und Sophia Blenda 30 Neue Bücher, neue Platten 31 AntisemitismusDebatte: Mena-WatchGründer Erwin Javor 32 FeuilletonSchlussseite

STADTLEBEN

34 Nische oder Mainstream: die bunte Wiener Dragszene 38 Falter-FreibadSommerserie im Strandbad Alte Donau 39 Kulinarischer Rundgang um selbiges Freibad 40 Noch eine Hotelbar, mit reichlich Attitüde und Ausblick 41 Mit frischer Minze geht Rehragout auch im Sommer

NATUR

43 Mehr Raum für Flussbetten. Was Renaturierung für Biodiversität und Hochwasserschutz tun kann

KOLUMNEN

46–47 Phettbergs Predigtdienst, Doris Knecht, Heidi List, Fragen Sie Frau Andrea

Vom Recht zu bleiben

Die Abschiebung der Wiener Schülerin Tina war laut Höchstgericht gesetzeswidrig. In der Praxis wird das nichts ändern.

Land am Strome

Die Regulierung der Flüsse ist ein Problem. Wer Gewässern ihren Lauf lässt, tut etwas gegen Hochwasser und für Biodiversität.

Wenn es bunt sein soll, ruf Mavrič an. Für die große Stadtleben-Reportage dieser Ausgabe hat der Falter-Fotograf Christopher Mavri č die Wiener Drag-Szene porträtiert. Schönes Cover inklusive. SEITE 1, 34

Ob Ikea, Lastenräder oder Sommerausflugstipps – als Falter.Morgen-Praktikant zeigt Simon Steiner gerade, dass ihm jedes Thema liegt. Diese Woche taucht er gekonnt in die Welt der Wissenschaft. SEITE 18

Der Musik- und Literaturkritiker Sebastian Fasthuber interviewte den Schriftsteller Norbert Gstrein über seinen neuen Roman und porträtierte die Musiker Ari Oehl und Sophia Blenda. SEITE 24, 28

Falscher Berg In der sommerlichen Freibad-Serie haben wir im Falter 32/22 das Favoritner Laaerbergbad porträtiert. Der Autor betonte die Höhenlage und behauptete selbstsicher, man könne vom Bad aus das Kalkalpen-Massiv Rax sehen. Dabei handelt es sich um einen weit verbreiteten Irrglauben, bei gutem Wetter reicht der Blick aber immerhin bis zum Schneeberg. Besten Dank an unseren weitsichtigen Leser Karel Kriz.

Genuschelte Reime

Heiterkeit als Rezept gegen die Angst: die Wiener Musikerin und Songwriterin Sophia Blenda stellt ihr neues Album vor.

Kabarett in der FALTER : WOCHE

Von TikTok auf die Bühne: Juristin Irina alias Toxische Pommes gibt ihr KabarettDebüt im Stadtsaal Wien. Ein Gespräch.

Nachrichten aus dem Inneren Wir über uns

W

ir nennen sie „Um den Block“-Gehen, jene Bewegungstätigkeit, die müde Hirne wieder erfrischen soll. Dabei kann es passieren, dass man andere Kollegen an gar unerwarteten Orten trifft, außerhalb ihres natürlichen Habitats sozusagen. So geschehen am vergangenen Montag, als die Autorin dieser Zeilen plötzlich des Feuilletonchefs Matthias Dusini in einer Trafik gewahr wurde. Wollte der Mann verstohlen Zigaretten kaufen? Weit gefehlt. Er hat sein „Schatzsuche“-Lotterie-Los gegen drei Euro Gewinn eingetauscht.

Einen zugegebenermaßen größeren Gewinn kann die Falter-Redaktion verlautbaren. Mit Daniela Krenn haben wir endlich eine Verstärkung für das Stadtleben-Ressort gefunden. Für den Job beim Falter hat Daniela sogar den Meerzugang eingetauscht. Wobei Greifswald an der deutschen Ostsee liegt, mediterranes Flair kommt da nicht auf. Dann schon besser in Wien im Hochsommer arbeiten. Am Donaukanal, im Club U und zum ersten Mal im Krapfenwaldlbad war Daniela dann auch schon. Der Besuch beim Heurigen steht noch aus. Daniela kommt vom Magazin Katapult, ist 33 Jahre alt und hat gleich einmal die Covergeschichte hingelegt. Herzlich willkommen! Und falls jemand von einer Wohnung weiß: Das ist das Einzige, was Daniela noch fehlt. EVA KONZETT

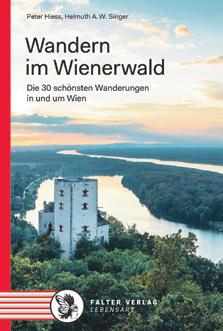

Aus dem Verlag Neu und aktuell

Fuchs im Bau Kunstlehrer Hannes Fuchs tritt nach einem persönlichen Rückschlag eine neue Stelle in einer Wiener Gefängnisschule an. Dort soll er die eigenwillige Pädagogin Elisabeth Berger ablösen, lernt zuvor aber noch ihre unkonventionellen Methoden kennen. 138 min, € 14,99, faltershop.at

INHALT : WIR ÜBER UNS FALTER 34/22 3

PORTRÄT-FOTOS KOLUMNEN UND KOMMENTARE IM HEFT: KATHARINA GOSSOW; FOTOS: ROBERT NEWALD/PICTUREDESK.COM, HERIBERT CORN, GEMEINFREI, MUHASSAD AL-ANI

28

43

14

4

Köpfe der Woche Autorinnen und Autoren dieser Ausgabe

Errata Unsere Fehler

Post an den Falter

Wir bringen ausgewählte Leserbriefe groß und belohnen sie mit einem Geschenk aus dem Falter Verlag. Andere Briefe erscheinen gekürzt. Bitte geben Sie Ihre Adresse an. An: leserbriefe@falter.at, Fax: +43-1-53660-912 oder Post: 1010 Wien, Marc-Aurel-Straße 9

Betrifft: „Überfordert? Überfördert!“, von E. Konzett, Falter 33/22 Danke für die Hintergründe rund um die Cofag. Ich finde es ja grundsätzlich richtig, dass die Wirtschaft während der Pandemie unterstützt wurde. Wenn man jetzt aber schwarz auf weiß liest, wie viel alles gekostet hat und

en) konnten nie ins Homeoffice gehen und waren insbesondere in der ersten Zeit, als es noch keine FFP2-Masken, Impfungen oder generell Wissen über die Krankheit gab, immer an vorderster Front – und trotzdem können wir ihnen ihr Engagement nicht entsprechend vergüten und einen Bonus auszahlen o. Ä., weil es sich einfach finanziell nicht ausgeht.

Die Autorin ist Obfrau des Konsumvereins Schnifis in Vorarlberg

v. a. wer großzügigste Leistungen bekommen hat, OBWOHL sie Gewinne geschrieben haben, das ist echt bitter!

Gegenbeispiel dazu: Ich bin die Obfrau eines kleinen Nahversorgers in Vorarlberg. Wir kämpfen auch ohne Pandemie ständig um Mitarbeiter und das finanzielle Überleben generell. Als Lebensmittelhändler waren wir nie vom behördlichen Zusperren betroffen, hatten kurzfristig sogar Umsatzsteigerungen und konnten somit um keine Förderungen ansuchen. Unsere Mitarbeiterinnen (natürlich alles Frau-

FALTER MEDIA

FALTER V E RLAG DIE BESTEN SEITEN ÖSTERREICHS

MAG.(FH) SABINE DUELLI 6822 Schnifis

Betrifft: „Putins Griff nach dem Balkan“ von N. Brnada, Falter 32/22 Orthodoxe, Muslime und Katholiken, ein Nationalismus, dessen Wurzeln in die militärischen Auseinandersetzungen der damaligen Großmächte des zaristischen Russlands, des Osmanischen Imperiums und des Reichs der Habsburger zurückreichen, Menschen, die von beiden Weltkriegen viele Traumata mitnahmen, die in der Zeit Jugoslawiens konserviert wurden, vermengt mit regionalen Konflikten, die bis in die familiären Strukturen hineingreifen, eine innerliche Befindlichkeit, die beim Zerfall Jugoslawiens die Konflikte zum Krieg eskalieren lassen – mit allen denkbaren Grausamkeiten, bis hin zu ethnischen Säuberungen.

„Es braucht nur irgendwo ein Attentat erfolgen, eine Bombe hochgehen …, dass Menschen ... Milizen gründen, Checkpoints errichten, Zivilisten sich bewaffnen“ (Gerald Knaus, Balkan-Kenner). Für die heutigen Großmächte, das postsowjetische Russland, die EU und China, ist die Notlage der Menschen am Westbalkan, wie es scheint, wiederum nur eine Aufgabe, deren Lösung von den eigenen Interessen bestimmt wird. Für mich, den Leser dieses Berichts, tut sich hier kein Hoffnungsschimmer auf.

KLAUS NEMETZ Wien 10

Betrifft: Urbanismus-Kolumne von L. Paulitsch, Falter 32/22 Diese Urbanismus-Kolumne spricht aus vielen erholungssuchenden Seelen an der Unteren Alten Donau! Die Zwangsbeschallung aus allen Richtungen belästigt. Sind Kopfhörer noch nicht erfunden? Plärrende Musik aus Verstärkern ist in einem Erholungs- und Naturgebiet nicht „ortsüblich“. Ortsüblich sind allenfalls das Quaken der Frösche und fröhlicher Bade„lärm“.

R adi o

www.falter.at/radio

Der Podcast mit Raimund Löw www.falter.tv

Bereits online

Über den Menschen in der Opferrolle. Der Gerichtspsychiater Reinhard Haller setzt sich mit den Veränderungen und Facetten des Bewusstseins von Opfern auseinander. Ein Vortrag der Disputationes bei den Salzburger Festspielen

Als inhabergeführtes Medienhaus verlegen wir zahlreiche hochwertige Zeitschriften, Bücher, Magazine und Corporate Publishing-Produkte und betreiben eine Vielzahl an Websites, Onlineshops und Apps. Starke Marken, hohe publizistische Qualität sowie Verlässlichkeit und Engagement im Umgang mit unseren Mitarbeitern und Kunden zeichnen uns aus.

Für den Unternehmensbereich Corporate Publishing suchen wir für unseren Standort in der Wiener Innenstadt eine/n

Redakteur:in (w/m/d)

Sie kommen mit komplexen sozialen und produktionstechnischen Situationen zurecht, können sich auf eine Ihnen unbekannte Materie rasch einstellen und mit Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten und Institutionen kommunizieren, um daraus Geschichten zu machen, die gut zu lesen sind, aber auch den Wünschen der Interviewten entsprechen?

Sie sind es gewohnt, selbstständig und kundenorientiert aufzutreten und wollen mit unseren Kund:innen engagiert Inhalte erarbeiten und kreativ umsetzen?

Sie können schreiben (nicht nur in sozialen Medien), haben Humor und kommen mit Kolleg:innen gut zurecht?

Dann haben wir einen spannenden, herausfordernden Job für Sie!

Wir bieten flexible Arbeitszeiten mit Home-Office-Möglichkeit, ein wertschätzendes Umfeld und zahlen für diese Position je nach Berufserfahrung ein Bruttomonatsgehalt von mindestens € 2.400.– für 30 Wochenstunden.

Wenn Sie Interesse haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per Mail an magazine@falter.at

Ich weiß nicht, warum sich die „Erzählung“ von Ruhezeiten nach einer Uhrzeit so hartnäckig hält und von allen (auch der Polizei) wiederholt wird. Der missverständliche Hinweis auf Ruhe in der Nacht auf angebrachten Schildern „rechtfertigt“ geradezu das Lärmen tagsüber, insbesonders das quälende Wumm-Wumm aus Verstärkern auf den Stegen, Booten und Wegen. Bei Schönwetter ergibt das, wie Sie treffend beschreiben, eine DiskoDauerbeschallung, die weder ortsüblich noch angemessen ist.

EVA POSCH-BLEYER Wien 21

Betrifft: „ ... wie man einen Staat ausnimmt“ von A. Thurnher, Falter 33/22 Im Leitartikel von s. g. Herrn Armin Thurnher versteigt sich der Autor zu „... das Bereicherungsprinzip überwiegt, diese Triebfeder beinahe aller privaten Unternehmungen ...“. Nicht etwa „Gewinnerzielungsabsicht“, nein, „Bereicherung“ geistert durch seinen Kopf, wenn er an private Unternehmen denkt. Dass man aus den Gewinnen Wachstumsinvestitionen zu finanzieren hat, weiß er nicht(?), zweitens ist Wachstum ja eh schlecht. Aber in Wohlstand leben wollen er und seinesgleichen vermutlich doch.

Zur Klarstellung: Im Zivilrecht kennzeichnet der Begriff Bereicherung einen Vermögenszuwachs, der ohne rechtliche Grundlage auf Kosten eines anderen erlangt worden ist. Wer durch eine Bereicherung einen Vermögenszuwachs erhält, ist dem durch die Bereicherung Benachteiligten zur Herausgabe verpflichtet. Will Thurnher das? Dann möge er es klar schreiben und auch auf die Konsequenzen für unser Sozialsystem hinweisen, wenn keine Zahler mehr da sein werden.

WOLFGANG BAUER Wien 18

Bereits online

Medienmanager Gerhard Zeiler über den Präsidentschaftswahlkampf, die Nato und darüber, wie eine Ampel mit SPÖ, Grünen und Neos Österreich erneuern könnte. Mit Eva Konzett und Raimund Löw

Donnerstag, 24.8.

Der EU-Experte Stefan Lehne über die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Bleibt die Europäische Union angesichts der aggressiven Atommacht Russland geeint? Mit der Journalistin Magdalena Kopeinig und Raimund Löw

Samstag, 27.8.

Der Falter Auf allen Kanälen

Russlands Ukraine-Krieg – Mythen, Realitäten und Europas Wahrnehmung von Putin im Symposium der Salzburger Festspiele. Mit Historiker Karl Schlögel, Schriftstellerin Tanja Maljartschuk und Diplomat Emil Brix, Journalistin Susanne Scholl und Theatermacherin Marina Davydova. Moderation: Michael Kerbler

Sonntag, 28.8.

Die Russland-Debatte. Wie Putins Russland in einen neuen Faschismus treibt und warum Europa auf alles gefasst sein sollte. Mit Karl Schlögel, Tanja Maljartschuk, Emil Brix, Susanne Scholl, Marina Davydova, Michael Kerbler

4 FALTER 34/22 AN UND ÜBER UNS

Podcast & Falter-TV

Gerhard Zeiler, Stefan Lehne, Emil Brix, Susanne Scholl

FALTER

DER PODCAST MIT RAIMUND LÖW FOTOS: PRIVAT, APA/HELMUT FOHRINGER, IWM.AT, PARLAMENT.GV.AT, APA/KATHARINA GOSSOW

Katastrophen, Tipping-Points und ein Zentrum, das nicht hält

Immer wenn Hochwasserkatastrophen eintreten, ergreift mich zuerst Empathie. Wer selbst einmal so etwas erlebt hat, Schlamm schippte, dem unausweichlichen Steigen des Wassers ausgeliefert war, den Heroismus von Feuerwehr und Bundesheer dankbar annahm, die Hilfsbereitschaft von Nachbarn und Unbekannten freudig bestaunte, kann das verstehen.

Es ergreift mich aber auch Besorgnis. Die Klimakatastrophe wird der härteste Test für unsere gemeinsame Basis, dass es in wichtigen Dingen (was ist wahr, was ist falsch) allgemein akzeptierte Übereinkunft gibt. Die Klimaforschung kennt den Begriff des Tipping-Point, des Kipppunkts, nach dessen Erreichen Entwicklungen irreversibel sind. Den gibt es, fürchte ich, nicht nur beim Klima, den gibt es auch in der Entwicklung der Demokratie.

Ich fasse mir manchmal an die Nase und frage mich, warum ich so anhaltend auf die ÖVP einprügle. Die Antwort ist leicht und doch mehrschichtig. Erstens wurde ich als Schwarzer sozialisiert, in einem Bundesland und einer Schule (Bundesgymnasium Bregenz), wo es nichts erkennbar Rotes gab, das auf einen grünen Zweig kam (an anderen Farben existierte nur das Braunblau).

Zweitens gibt es dennoch gute Gründe, von einer bürgerlichen Mitte eine gewisse Festigkeit bei der Bewahrung des demokratischen Systems zu erwarten; hierzulande so etwas wie einen rheinischen Kapitalismus oder gar die ökosoziale Marktwirtschaft. Die Sozialdemokratie hat sich demgegenüber in eine Art kleinbürgerlichen Ableger, eine Variante der demokratischen Mitte entwickelt, weltanschaulich offener, wie man seit Kreisky meint, aber im Prinzip halt nur eine Schattierung liberaler.

Deswegen auch der Schock, wenn die halluzinierte Mitte sich als leer erweist (und das betrifft eben nicht nur die ÖVP). „The centre cannot hold“, heißt es im prophetischen und von der vorletzten Pandemie beeinflussten Gedicht „The Second Coming“(Das Jüngste Gericht) von William Butler Yeats. Dabei trifft in Österreich stets mit Verzögerung ein, was Konservative in den angelsächsischen Ländern vormachen. Betrachtet man diese gewesenen Vorbilder, wird der Schock nicht kleiner, eher größer.

Boris Johnson und Donald Trump sind nur Exponenten eines vielschichtigen großen Plans. Trump freut sich gerade, dass ihm die FBI-Durchsuchung seines Horror-Kitsch-Anwesens Mar-a-Lago nach geheimen, von ihm vermutlich widerrechtlich aus dem Weißen Haus exportierten Dokumenten einen Popularitätsschub verleiht. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Im hegemonialen demokratischen Rechtsstaat der Welt führt eine Ermittlung der Justizbehörden gegen einen Politiker nicht zu einem Vertrauensverlust für diesen, sondern zu einem Popularitätsgewinn.

Der Kern von Trumps Botschaft besteht darin, Skepsis gegen den Vorgang demokratischer Wahlen an sich zu säen. Wider jede Evidenz behauptet er, der Wahlsieg 2020 sei ihm von Joe Biden gestohlen worden. Die Demokraten wissen nicht genau, wie sie sich demgegenüber verhalten sollen; der Hinweis darauf, dass ihrem Kandidaten Al Gore die Wahl 2000 tatsächlich gestohlen wurde, indem der Oberste Ge-

„Übrigens, wir mögen den Falter.“

ARMIN THURNHER ist Mitbegründer, Herausgeber und Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter

Warum einem das Loch in der Mitte Sorgen machen muss, wenn man sich als demokratisch gesinnt versteht • Der Autor digital: Tägliche Seuchenkolumne: falter.at Twitter: @arminthurnher

richtshof die erneute Auszählung der Stimmen in Florida einfach stoppte, nützt gar nichts. Auch nicht der Verweis darauf, dass Gore in demokratischer Tradition den Sieg seines Kontrahenten George W. Bush dennoch anerkannte. Der neue Begriff in Trumps Anhängerschaft lautet „election denier“. Analog zum Corona-Leugner gibt es also nun den Wahlleugner. Das Mindestmaß an Vertrauen, das an Beisitzer, Zettelzähler und Wahlmaschinen delegiert wird, ist damit gekündigt. Wo aber gegenseitiges Misstrauen herrscht, kann keine Verständigung existieren, also auch kein Rechtsstaat. Dass die kommunikativen Verhältnisse derart erodierten und ein kompletter Relativismus nun alles infrage zu stellen scheint, ist paradoxerweise auch auf die Marktliberalisierung des Demokraten Bill Clinton und dessen Begünstigung der Tech-Konzerne zurückzuführen. Aber das Ergebnis, ein totaler Relativismus, liegt voll in der Absicht der neuen „Konservativen“, die längst zu rechten Revolutionären mutiert sind.

Sieht man diese Entwicklung nur durch den Filter der neoliberalen Gehirnwäsche, die hier immer wieder gern kritisiert wird, greift man deutlich zu kurz. Die neoliberale intellektuelle Offensive war mit ihrem sehr langen Atem und ihrem unerschöpflichen finanziellen Hintergrund doch einigermaßen rational. Sie wollte einen starken Staat erhalten, damit der den freien Markt garantiere. Ausrutscher ihres Erfinders Friedrich August Hayek, der den freien Markt zum Beispiel im Chile des Diktators Pinochet für weit wichtiger ansah als freie Wahlen, hielt man eben für Ausrutscher innerhalb eines doch im Ganzen demokratisch orientierten Gedankensystems, das eben für Unternehmerrechte und Kapitalistenfreiheit eintrat.

Das gilt nicht mehr. Karl-Heinz Otts interessantes neues Buch „Verfluchte Neuzeit. Eine Geschichte des reaktionären Denkens“ zeigt völlig unmissverständlich, worum es der neuen amerikanischen Rechten und ihren Ideologen geht: Es geht gegen die Welt des Rationalismus, gegen die grundlegenden Denker der Aufklärung, gegen Thomas Hobbes und René Descartes, ja selbst gegen John Locke, der doch von vielen sogenannten Liberalen als Galionsdenker kapitalistischer Erwerbsfreiheit verehrt wird.

Hobbes stellte staatspolitische Vernunft gegen die Autorität der Kirche. Er postulierte souveräne Bürger, die ihre Macht freiwillig an einen Souverän delegieren, der sie dann davor bewahrt, einander im Krieg aller gegen alle die Schädel einzuschlagen. Glauben sollte jeder können, was er will. Descartes’ Methode rationalen Denkens wiederum zog der Autorität der Kirche den Boden unter den Füßen weg.

Genau dorthin wollen die amerikanischen Rechten aber zurück: zu einer unbefragbaren Autorität, die Schluss macht mit dem allseitigen Anzweifeln und mit dem Infragestellen von allem und jedem. Peter Thiel, der Arbeitgeber unseres investorgewordenen Junior-Alt-Kanzlers, hat als ein Sprecher dieser knallharten Konservativen klar gesagt, worum es geht: im Zweifel für einen, der entscheidet, und gegen eine lahme, sich selbst anzweifelnde Demokratie. TippingPoints sind in Sicht. Ein Zentrum, das uns vor ihrem Passieren bewahren möchte, eher nicht.

THURNHER FALTER 34/22 5 1010 Wien, Spiegelgasse 5

Alexander Skrein

ET_8_Sep_24_Nov_SKREIN_SK101_Prinzesinnenring_FALTER_216x30ssp_RZ.indd 1 06.04.21 15:51

Faires Gold

René Descartes, philosophischer Vater der Rationalität

Donald Trump: Gott und absolute Macht statt Demokratie

Seinesgleichen geschieht Der Kommentar des Herausgebers

FOTOS: IRENA ROSC, FRANS HALS, 1648, AFP/STRINGER

Wladimir Putin gefällt das

Namhafte ÖVP-Politiker stellen die RusslandSanktionen infrage. Besser könnten sie das Geschäft des Kreml kaum erledigen

KOMMENTAR: MARTIN STAUDINGER

Strafmaßnahmen nicht zur Debatte stehen. Im Regierungsviertel hat man trotzdem Bammel davor, dass die FPÖ im Herbst zehntausende Menschen auf die Straße bringen könnte, die nicht einsehen, warum sie für einen Krieg in der Ukraine hohe Strom- und Gasrechnungen zahlen sollen –wenn ihnen von politischer Seite suggeriert wird, es gebe eine einfache Lösung für die Misere: Weg mit den Sanktionen.

verloren. Die Angreifer rücken stellenweise zwar vor, aber mit quälender Langsamkeit und unter hohen Verlusten. Ihnen fehlt vorerst die Kraft, ihre Kriegsziele zu erreichen.

Ob – und wenn ja: wann – sich der Kreml aufgrund von Sanktionen gezwungen sieht, in irgendeiner Weise einzulenken? Gute Frage. Fest steht nur, dass das garantiert nicht geschehen wird, wenn Europa jetzt schon einknickt.

Martin Staudinger leitet nach langjähriger Tätigkeit als Außenpolitikjournalist den Falter.Morgen

Sollte Wladimir Putin – was durchaus anzunehmen ist – in den vergangenen Tagen ansatzweise über die Nachrichtenlage in Österreich informiert worden sein, dürfte er sich bestätigt fühlen: Der Kreml-Chef ist ja davon überzeugt, dass die europäischen Gesellschaften zu schwach und zu verwöhnt sind, um der Bedrohung ihrer Wohlfühlzone auch nur mittelfristig standzuhalten.

Nur sechs Monate hat es seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine und des damit einhergehenden Wirtschaftskriegs gegen Europa gedauert, bis er quasi offiziell eine Bestätigung dafür bekam.

Am Freitag hat der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer, eines der schwereren politischen Gewichte der ÖVP, in aller Öffentlichkeit die RusslandSanktionen der EU infrage gestellt. Man müsse die „Treffsicherheit“ der Maßnahmen überprüfen, sie seien „nicht in Stein gemeißelt“, sagte er der Kleinen Zeitung. Wenig später schloss sich der Tiroler ÖVP-Landeshauptmann in spe, Anton Mattle, dieser Einschätzung an, zuletzt dann auch Wiens ÖVP-Landesparteichef Karl Mahrer.

Wie sehr diese Hoffnung verbreitet ist, zeigen aktuelle Umfragen, in denen fast 40 Prozent der Befragten die Maßnahmen gegen Russland lieber abschwächen oder ganz aufgeben würden.

Nachzudenken, ob die Strategie, der Aggression Russlands durch finanziellen Druck zu begegnen, greift und welche Kon-

Darüber, wie groß der Druck gegen die Sanktionen wird, entscheidet auch das eigene politische Verhalten

Putin ist aktuell im Vorteil. Er hat nicht nur ein repressives System errichtet, das keinen Widerspruch zulässt; er hat via Medienkontrolle auch eine alternative Wirklichkeit geschaffen, in der für Widerspruch gar kein Anlass besteht.

Regierungen in liberalen Demokratien haben glücklicherweise weder die Möglichkeit zum einen noch zum anderen, dafür aber folgerichtig das Problem, ihre Klientel bei Laune zu halten. Darin liegen Verantwortung und Chancen gleichermaßen.

Zum Thema

Wie gut wirken die Sanktionen gegen Russland? Ein Interview mit dem russischen Ökonomen Sergej Guriev zu dieser Frage lesen Sie auf Seite 17

Klar: WKO-Präsident Harald Mahrer hatte als Interessenvertreter der Wirtschaft bereits vorher Zweifel angemeldet, FPÖ-Chef Herbert Kickl als Rabiatoppositioneller detto. Aber Stelzer, Mattle und Karl Mahrer sind die ersten Spitzenpolitiker einer Regierungspartei, die aus dem allgemeinen Konsens ausscheren.

Das wiegt umso schwerer, als aus dem Kanzleramt zunächst ein Gemurmel kam, das ebenfalls als Sanktionsskepsis ausgelegt werden konnte. Erst am Montag Abend bekräftigte Kanzler Karl Nehammer, dass die

sequenzen sie hat, ist ein Gebot der politischen Verantwortung – und es ist nicht leicht. Wie sehr der Stopp von Technologietransfer, das Einfrieren von Vermögenswerten, der Rückzug westlicher Unternehmen die russische Wirtschaft treffen, lässt sich konkret nicht festmachen. Der Kreml liefert ja längst keine Basisdaten mehr, an denen sich das ablesen ließe.

Anzunehmen, dass die Sanktionen keine schmerzlichen Auswirkungen hätten, heißt aber bloß, auf die Propaganda des Kreml hineinzufallen, der naturgemäß alles unternimmt, um die Wirkung kleinzureden. Dass die EU für Russland als Handelspartner immer mehr wegfällt, lässt sich ebenso wenig wegleugnen wie kompensieren. Pipelines nach China und Indien baut man nicht in ein paar Monaten. Und wer den Frontverlauf in der Ukraine verfolgt, weiß: Putins Truppen haben dort ihr Momentum

Denn darüber, wie groß der gesellschaftliche Druck gegen die Sanktionen wird, entscheidet nicht zuletzt das politische Geschick. Man kann Führungskompetenz zeigen. Man kann um Verständnis dafür werben, dass Beeinträchtigungen des gewohnten Wohlbefindens zu erwarten sind, wenn es darum geht, einem Aggressor entgegenzutreten, der nicht nur ein unabhängiges Land in unserer Nachbarschaft bedroht, sondern auch die europäische Gemeinschaft, ihre Werte und Freiheiten. Und man kann demonstrieren, dass alles getan wird, um die bevorstehenden Härten für all jene zu lindern, die dazu selbst nicht in der Lage sind.

In Österreich hat es bislang gerade einmal zur Ankündigung gereicht, dass eh bald ein Modell zur Abfederung der hohen Stromkosten präsentiert wird. Stattdessen wird nun begonnen, einen großen Irrtum zu verbreiten, mit dem man sich selbst Druck macht (und auch gleich die EU-Gesamtstrategie unterläuft): dass alles gut wird, wenn man ein bisschen netter zu Putin ist.

Besser kann man das Geschäft des Kreml eigentlich nicht erledigen.

Rechtsnationalistische Bedrohung aus Italien

I n Italien, einem zentralen Mitgliedsstaat der EU und der Nato im Mittelmeer, droht eine Regierung unter rechtsextremer Führung. Die liberalen Wertvorstellungen, die das Nachkriegseuropa geprägt haben, wie die universellen Rechte und der Schutz von Minderheiten, sind in Gefahr. Europa soll in eine autoritäre und nationalistische Richtung gelenkt werden. Mit Italien, Ungarn und Polen droht ein mächtiger antiliberaler Block zu entstehen.

Wenn die derzeitigen Umfragen halten, werden die Fratelli d’Italia, die ihre politischen Wurzeln in der faschistischen Tradition haben, bei den Wahlen im September stärkste Kraft werden, ungefähr gleichauf mit dem sozialdemokratischen PD. Ihrem Wahlbündnis mit der rechtspopulistischen Lega Matteo Salvinis und der konservativen Forza Italia des 85-jährigen Silvio Berlusconi wird eine klare Mehrheit im Parlament prognostiziert, während das zersplitterte linke Bündnis selbst mit der Unterstützung der kleineren Zentrumsparteien in der Minderheit bliebe.

Dann würde Giorgia Meloni, die 45-jährige Leitfigur der Partei, den Anspruch auf die Führung der Regierung stellen. In einem heiklen Moment, in dem die Stabilität Europas durch den russischen Überfall auf die Ukraine, die Energiekrise und die Inflation erschüttert wird. Und fast genau

zum 100. Jahrestag des Marschs auf Rom, mit dem Mussolini im Oktober 1922 mithilfe bewaffneter Schlägertrupps die Macht eroberte und den Siegeszug des Faschismus eröffnete.

In Europa wird jetzt darüber diskutiert, wie stark das faschistische Erbe die Politik Melonis bestimmen würde. Die beruhigende Nachricht ist: Eine Wiederholung des Marschs auf Rom wird es nicht geben. Die in der demokratischen Verfassung von 1946 verankerten Kontrollen und Institutionen funktionieren noch, und die Enkel Mussolinis haben ein pragmatischeres Verhältnis zur Demokratie als ihre Vorfahren.

Die Nachfolgepartei der Faschisten wollte die demokratische Verfassung nie anerkennen. Giorgia Melonis Haltung ist schwer zu entziffern. In den 1990er-Jahren distanzierten sich die Erben Mussolinis von dessen Ideologie und schlossen sich Berlu-

6 FALTER 34/22 MEINUNG

Franz Kössler kommentiert an dieser Stelle das Weltgeschehen

Ausland Die Welt-Kolumne

FRANZ KÖSSLER

CATHRIN KAHLWEIT IN DER SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG VOM 19. AUGUST

Kommentar Kultur

Touri-Saga: Schriftsteller Felix Mitterers „Piefke“-Abgabe

DUSINI

Das Drehbuch könnte von Felix Mitterer stammen: Ein Tiroler Autor, bekannt auch als scharfer Kritiker des Fremdenverkehrs, kehrt in seine alpine Heimat zurück und wird dazu aufgefordert, die sogenannte Tourismusabgabe zu zahlen. Mit dem Geld trägt er dazu bei, dass noch mehr Skifahrer auf die Pisten und Mountainbiker auf die Gipfel strömen.

Mitterer ist der Drehbuchautor der 30 Jahre alten legendären TV-Serie „Piefke-Saga“, die die Auswüchse des Tourismus karikiert. Er ist nun selbst Protagonist einer Farce. Als Mitterer 2021 von Niederösterreich nach Schwaz übersiedelte, wurde er von den Behörden dazu aufgefordert, die Tourismusabgabe zu entrichten. Der empörte Autor weigert sich und will wieder weg: „Der Verfasser der ,Piefke-Saga‘ kann keine Tourismusabgabe zahlen.“ Mitterer geht’s nicht um den kleinen Betrag, sondern ums Prinzip.

Der Pflichtbeitrag wurde bereits 1927 eingeführt, um das Geschäft mit den Gästen anzukurbeln. Zahlen müssen ihn indirekt profitierende Betriebe und Selbstständige, zu denen Künstlerinnen und Künstler gehören. Neben der von den Gästen berappten Kurtaxe hilft die Abgabe den örtlichen Tourismusvereinen, Aufgaben zu erledigen, die auch den Einheimischen zugutekommen: etwa Loipen zu präparieren oder Wanderwege anzulegen.

Der Ablauf der Causa bleibt im Genre einer ländlichen Komödie. In der Serie rennt Ober-„Piefke“ KarlFriedrich Sattmann stets zum Bürgermeister, wenn ihm etwas nicht passt. Auch Mitterer sah sich nicht als einfacher Bürger und Steuerzahler, sondern suchte den direkten Kontakt zu Lan-

deshauptmann Günther Platter. Der wiederum verhielt sich wie ein Dorfkaiser und stellte eine gnädige „Tiroler Lösung“ in Aussicht.

In Österreich gibt es einen Kirchenbeitrag, den nur Katholiken und Katholikinnen zahlen müssen. Auch wenn der Tourismus in Tirol eine Art Ersatzreligion ist, sollte es möglich sein, aus der Glaubensgemeinschaft der Hoteliers und Skiliftbesitzer auszutreten. Für all jene selbstständig Denkenden, die die Sprengung von Bergspitzen zur Schaffung neuer Pis-

ten und die Einrichtung von Hubschrauberlandeplätzen für betuchte Gäste ablehnen, erscheint die Tourismusabgabe wie ein Hohn.

Die Kultur spielt eine wichtige Rolle bei der Propagierung eines anderen Tourismus. Hätten die zuständigen Politiker und Politikerinnen Mitterers „Piefke-Saga“ vor 30 Jahren ernst genommen, wäre uns die Dystopie Ischgl, nicht erst seit Corona das Symbol für rücksichtslose Raffgier, erspart geblieben.

So kann man nur der Haller Schriftstellerin Barbara Hundegger zustimmen, die – von der Öffentlichkeit unbemerkt – im Oktober 2021 im Rahmen einer Preisverleihung den Vorschlag machte, „dem Tourismus eine Kunstabgabe zu verordnen“.

sconi an, Meloni wurde Ministerin. 2012 aber gründete sie die Fratelli d’Italia und knüpfte wieder an die neofaschistische Vorgängerorganisation an. Deren Symbol, die aus dem Sarg Mussolinis lodernde Flamme, findet sich auch im aktuellen Parteisymbol wieder. Viele ihrer Anhänger zeigen noch immer den faschistischen Gruß. Abgeordnete fordern, den Feiertag zum Sieg über den Faschismus abzuschaffen. Die Partei arbeitet mit militanten rechtsextremen Organisationen zusammen. Der Historiker Aram Mattioli, ein führender Analytiker des Faschismus in Italien, kommt zu dem Schluss, dass ein klarer Bruch mit dem faschistischen Erbe bis heute aussteht.

Melonis Demokratieverständnis nur an ihrem Verhältnis zur Vergangenheit zu messen, greift zu kurz. Zur Beruhigung der EU hat sie eine Video-Erklärung verfasst, in der sie sich in drei Sprachen von Musso-

linis Abschaffung der Demokratie und den Rassengesetzen distanziert. Den Faschismus erklärt sie als historisch überholt. Am anstößigen Parteisymbol aber hält sie fest. Sie betont ihr grundsätzliches Bekenntnis zur EU, die sie bisher skeptisch sah, und zur Nato, trotz früherer Sympathien für Putin. Im konservativen britischen Spectator definiert sie sich als Rechtskonservative, ähnlich den britischen Tories oder Trump-Republikanern.

Was sie darunter konkret versteht, hat sie im Juni vor der rechtsextremen spanischen Vox dargelegt: Sie will den Kulturkampf in Europa anführen, gegen die Bedrohung der christlichen Wurzeln durch die säkulare Linke und den radikalen Islam. Die Entscheidung – sagt sie – müsse zwischen natürlicher Familie und LGBTQLobbys fallen, zwischen der Universalität des Kreuzes und der islamistischen Gewalt,

zwischen sicheren Grenzen und Massenimmigration. Die Nähe zu Orbáns illiberaler Demokratie und dem Nationalkonservatismus der polnischen PiS ist deutlich zu hören. Sie sind Melonis Partner in ihrer geplanten Umorientierung der EU.

Italien selbst soll in eine Präsidialrepublik umgewandelt werden. Der Staatspräsident, jetzt von einer parlamentarischen Versammlung gewählt, soll direkt vom Volk bestimmt werden. Das wird als direkte Demokratie angepriesen. In Italien wäre es ein Schritt zur Aushöhlung der parlamentarischen Mechanismen, die nach dem Faschismus zum Schutz gegen Autoritarismus in der Verfassung verankert wurden.

So mag Melonis Distanzierung vom historischen Faschismus beruhigend wirken. Ihr aktuelles Programm aber stellt eine akute Gefährdung der liberalen Werte Europas dar.

75 Parteien sind zu den Wahlen am 25. September zugelassen. Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia und vier weitere gehören zum Rechtsbündnis; Partito Democratico und acht weitere zum Linksbündnis; mehrere Kleinstparteien zur Mitte. Der amtierende Ministerpräsident Mario Draghi macht nicht weiter

MEINUNG FALTER 34/22 7

Parteien-Pluralismus

Von einer Zustimmung wie in Deutschland, wo die Ökopartei in Umfragen bundesweit gerade die 25-Prozent-Marke übersprungen hat, können die österreichischen Grünen nur träumen

Der Autor Matthias Dusini wuchs in einem Südtiroler Tourismuszentrum auf

Tex Rubinowitz Cartoon der Woche

Zitiert Die Welt der Weltblätter

MATTHIAS

Frauenpower dürfte Trump verhindern

PETER MICHAEL LINGENS

Noch hat Donald Trump nicht bekanntgegeben, ob er neuerlich für das Amt des Präsidenten kandidiert, aber ich bin sicher, dass er es tun wird: Nur so kann er die gegen ihn laufenden Verfahren als Hexenjagd diffamieren, und nur als Präsident kann er verhindern, für Jahre im Gefängnis zu landen. Denn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hat er Steuern hinterzogen, stünde er bei funktionierender Justiz längst wegen der Anstiftung zum Sturm aufs Kapitol vor einem ordentlichen Gericht und hätte er jetzt den Diebstahl geheimer Akten zu verantworten. Trump droht lebenslanger Kerker – daher wird er alles tun, um wieder Präsident zu werden.

Für Europa wird von seinem Erfolg abhängen, ob es durch eine intakte Nato geschützt wird oder ob die USA in Trumps zweiter Amtszeit womöglich aus dem in seinen Augen „obsoleten“ Bündnis austreten, wie er das ernsthaft erwogen hat. Denn auch sein Verhältnis zu Wladimir Putin ist außergewöhnlich: Der russische Kriegsherr kann jederzeit beweisen, dass er Trumps Wahl 2016 massiv unterstützt hat und dass Trumps Imperium mit Geldern des KGB vor der Pleite bewahrt wurde.

Bundesstaat erhalten hatte – Bidens Investitionspaket für Klima und Soziales doch noch gebilligt hat. Dadurch scheint die Konjunktur der USA gesichert. Zwar wurde das Paket von geplanten 3,5 Billionen Dollar auf 1,85 Billionen abgespeckt, was den Klimawandel kaum wie erhofft eindämmen, wohl aber Jobs schaffen wird.

Gleichzeitig wird die Inflation den Amerikanern nicht mehr im Ausmaß der letzten Monate zusetzen. Nicht weil die USNotenbank die Zinsen soeben zum zweiten Mal drastisch um 0,75 Prozent erhöht hat

Die Chancen Donald Trumps, neuerlich zum Präsidenten der USA gewählt zu werden, sind im letzten Monat erheblich gesunken. Kämpferischen Frauen und der OPEC sei Dank

das pandemiebedingte Abreißen wichtiger Lieferketten – nie die „Geldschwemme“ der Notenbanken – waren und sind die zentralen Ursachen der Inflation. Nur dass sie in den USA, anders als in der EU, schon unter Trump auch durch große Einkommenszuwächse beflügelt wurde und daher in den USA noch höher ausfiel.

Der Autor war langjähriger Herausgeber und Chefredakteur des Profil und der Wirtschaftswoche, danach Mitglied der Chefredaktion des Standard. Er schreibt hier jede Woche eine Kolumne für den Falter. Siehe auch: www.lingens.online

lingens@falter.at

Impressum

Ob Trump wiedergewählt wird, ist daher die zweifellos wichtigste Entscheidung der Nachkriegszeit: Gelingt ihm die Wiederwahl, so hört der mächtigste Staat der Welt auf, eine rechtsstaatliche Demokratie zu sein, und das ist mit den Worten Simon Wiesenthals „die größte Katastrophe, die der freien Welt zustoßen kann“. Die schlechte Nachricht lautet: Dieser GAU ist in keiner Weise ausgeschlossen oder auch nur „höchst unwahrscheinlich“. Die gute Nachricht lautet: Im letzten Monat ist er um einiges unwahrscheinlicher geworden – die Chancen, dass ein Demokrat 2024 über Trump siegt, haben sich stark verbessert.

Am Rande, weil die erfolgreiche Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland die Erinnerung an das Fiasko Joe Bidens beim Afghanistan-Abzug langsam in den Hintergrund drängt. Vor allem aber, weil der Kongress im letzten Moment –nachdem ein widerstrebender demokratischer Senator spezielle Zusagen für seinen

– denn das wirkt erst mit Verzögerung –, sondern weil die OPEC die Ölförderung drastisch erhöht. Bekanntlich haben die Golfstaaten sie angesichts der Pandemie mit freudiger Zustimmung Putins, der bereits an die Finanzierung seines UkraineKrieges dachte, massiv gedrosselt, und die USA haben das angesichts der Probleme ihrer Fracking-Industrie, die Öl eher teuer fördert, geduldet.

Diese Duldung hat Biden beendet und den Golfstaaten wie in der Vergangenheit klargemacht, dass sie nur mit US-Waffenhilfe rechnen können, wenn Öl wieder billiger wird, indem sie mehr davon fördern. Das tun sie, und es hat den Treibstoffpreis als sichtbarstes Zeichen der Inflation bereits erheblich gesenkt und wird auch andere Preise sukzessive senken. Denn die nun beendete Verteuerung des Öls und daneben

Die in meinen Augen gewichtigste Steigerung haben die Chancen der Demokratischen Partei aber durch die Abstimmung erfahren, die im Bundesstaat Kansas darüber abgehalten wurde, ob es dort weiter beim gesicherten Recht auf Abtreibung bleibt: Gut 60 Prozent der Bevölkerung dieses höchst konservativen Bundesstaates votierten am 2. August dafür, den Abtreibungsschutz in der Landesverfassung zu belassen – nur 39 Prozent stimmten dagegen. Hätte die Mehrheit dagegen gestimmt, wäre es der republikanischen Regierung dank der seit Juni geänderten Rechtsprechung des Supreme Court möglich gewesen, das Abtreibungsrecht massiv zu verschärfen. Umfragen hatten dieses Ergebnis nicht entfernt erwarten lassen: Frauen wagen es in republikanischen Staaten zwar offenbar nicht, offen für das Recht auf Abtreibung einzutreten – doch in der Wahlzelle tun sie es sehr wohl.

Es ist zwar sehr schwer, das Ausmaß dieses Effekts abzuschätzen, wenn die Abstimmung statt des konkreten Rechts auf Schwangerschaftsabbruch eine allgemeine politische Entscheidung zum Gegenstand hat. Dennoch halte ich es, anders als vor dem Wahlgang in Kansas, nicht mehr für völlig ausgeschlossen, dass die Demokraten bei den Midterm-Wahlen am 8. November ihre schmale Mehrheit in Senat und Repräsentantenhaus doch behalten. Aber selbst wenn sie sie verlieren und Joe Biden damit für den Rest seiner Amtszeit innenpolitisch zur „lahmen Ente“ degradiert wird, wird der Schwangerschaftsabbruch doch ein emotionales Atout der Demokraten bei den Präsidentschaftswahlen bleiben. Zusammen mit all dem, was über den Sturm auf das Kapitol selbst zu Amerikanern durchgedrungen sein muss, die sich Augen und Ohren zuhalten, sollte „Frauenpower“ reichen, den Trump-GAU abzuwenden.

FALTER Zeitschrift für Kultur und Politik.

45. Jahrgang

Aboservice: Tel. +43-1-536 60-928

E-Mail: service@falter.at, www.falter.at/abo Adresse: 1011 Wien, Marc-Aurel-Straße 9, Tel. +43-1-536 60-0, Fax +43-1-536 60-912

HERAUSGEBER : Armin Thurnher

Medieninhaber : Falter Zeitschriften Gesellschaft m.b.H.

Chefredakteure: Florian Klenk, Armin Thurnher

Chefin vom Dienst: Isabella Grossmann, Petra Sturm

Redaktion: POLITIK: Nina Brnada, Nina Horaczek (Chefreporterin), Eva Konzett (Ltg.), Josef Redl (Wirtschaft)

MEDIEN: Barbara Tóth (Ltg.)

FEUILLETON: Matthias Dusini (Ltg.), Klaus Nüchtern, Michael Omasta, Stefanie Panzenböck (kar.), Lina Paulitsch, Nicole Scheyerer, Gerhard Stöger

STADTLEBEN Lukas Matzinger (Ltg.), Katharina Kropshofer

NATUR: Benedikt Narodoslawsky (Ltg.)

WOCHE: Lisa Kiss (Ltg.)

FALTER.morgen: Martin Staudinger (Ltg.), Soraya Pechtl

Ständige Mitarbeiter: POLITIK und MEDIEN: Isolde Charim, Melisa Erkurt, Anna Goldenberg, Franz Kössler, Kurt Langbein, Peter Michael Lingens, Raimund Löw, Markus Marterbauer, Tessa Szyszkowitz

FEUILLETON: Kirstin Breitenfellner, Miriam Damev, Sebastian Fasthuber, Michael Pekler, Martin Pesl, Sara Schausberger

STADTLEBEN: Andrea Maria Dusl, Florian Holzer, Peter Iwaniewicz, Nina Kaltenbrunner, Doris Knecht, Julia Kospach, Heidi List, Werner Meisinger, Maik Novotny, Hermes Phettberg, Irena Rosc, Katharina Seiser, Johann Skocek NATUR: Gerlinde Pölsler

WOCHE: Sara Schausberger, Sabina Zeithammer

Redaktionsassistenz: Tatjana Ladstätter

Fotografen: Heribert Corn, Katharina Gossow, Christopher Mavrič

Illustratoren: Georg Feierfeil, PM Hoffmann, Oliver Hofmann, Daniel Jokesch, Tex Rubinowitz, Stefanie Sargnagel, Jochen Schievink, Bianca Tschaikner

Produktion, Grafik, Korrektur: Falter Verlagsgesellschaft m.b.H.

Art Direction: Dirk Merbach (Creative Director), Raphael Moser Grafik und Produktion: Raphael Moser (Leitung), Barbara Blaha, Marion Großschädl, Reini Hackl (kar.), Andreas Rosenthal, Nadine Weiner

KORREKTUR: Regina Danek, Theodora Danek, Wolfgang Fasching, Helmut Gutbrunner, Daniel Jokesch, Wieland Neuhauser, Patrick Sabbagh, Rainer Sigl

GESCHÄFTS FÜHRUNG : Siegmar Schlager

Finanz: Petra Waleta Marketing: Barbara Prem

Anzeigenleitung: Sigrid Johler

Abwicklung: Franz Kraßnitzer, Oliver Pissnigg Abonnement: Birgit Bachinger Online: Florian Jungnikl-Gossy (CPO), Datentechnik: Gerhard Hegedüs

Vertrieb: Presse Großvertrieb Austria Trunk GmbH, 5081 Anif Druck: Passauer Neue Presse Druck GmbH, 94036 Passau

Erscheinungsort: Wien. P.b.b., Verlagspostamt 1011 Wien

E-Mail: wienzeit@falter.at Programm-E-Mail: kiss@falter.at Homepage: www.falter.at

Der Falter erscheint jeden Mittwoch. Veranstaltungshinweise erfolgen kostenlos und ohne Gewähr. Gültig: Anzeigenpreisliste 2021. DVR-Nr. 047 69 86. Alle Rechte, auch die der Übernahme von Beiträgen nach § 44 Abs. 1 und 2 Urheberrechtsgesetz, vorbehalten.

Die Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz ist unter www.falter.at/offenlegung/falter ständig abrufbar.

8 FALTER 34/22 MEINUNG

Peter Michael Lingens kommentiert hier jede Woche vorrangig das wirtschaftspolitische Geschehen

Außenblick

Lingens

Salman Rushdie und die Meinungsfreiheit

ISOLDE CHARIM

Isolde Charim kommentiert an dieser Stelle wöchentlich politische Zustände

Salman Rushdie, indisch-britischer Autor, wurde für seinen Roman „Die satanischen Verse“ vom iranischen Revolutionsführer und Ajatollah Ruhollah Chomeini mit einer Fatwa belegt. Er wurde also von einer islamischen Autorität zum Feind erklärt und als Opfer markiert. Das war 1989. Wer das nicht wusste oder längst vergessen hatte, wurde durch das schaurige Attentat auf den Autor am 12. August daran erinnert.

Seitdem wird Rushdie – gewissermaßen spiegelverkehrt – in den westlichen Medien als Held und Opfer der Meinungsfreiheit gewürdigt. Man möchte ihm weder das eine noch das andere absprechen: Weder das Heldenmütige noch das Opfertum sind infrage zu stellen.

Aber ob die Sache mit der Meinungsfreiheit so eindeutig ist, lässt sich hinterfragen.

Nicht zuletzt deshalb, weil Rushdie selbst in seiner Autobiografie im Jahre 2012 angemerkt hat: Seine eigene Verteidigung der Redefreiheit, für die er all die Jahre gekämpft habe, klinge in seinen Ohren mittlerweile abgestanden. Er beginne zu erkennen, dass das Prinzip, das er verkörpert, im Verfall begriffen sei.

Genau das zwingt dazu, Äußerungen zu reglementieren. Durch sogenannte „HassGesetze“ etwa. So wird der Missbrauch im Namen der Meinungsfreiheit getätigt – während der Schutz als Einschränkung der Äußerungen erscheint. Was für eine Verkehrung!

Man muss heute immer wieder feststellen: Die alten demokratischen Prinzipien sind vor ihrer Pervertierung nicht gefeit. Das wird gerade dann deutlich, wenn sie –wie jetzt nach dem Attentat – wie ein Fe-

Die alten demokratischen Prinzipien sind vor ihrer Pervertierung nicht gefeit.

Das wurde gerade nach dem Attentat deutlich

nern auch nicht, das Wort zu tilgen – etwa „störende“ Schriften zu verbieten. Es muss auch der Sprecher, der Einzelne, der „Störende“ getroffen werden.

Es ist gerade der Kern dieses Rechts, der heute allgemein nur allzu häufig missverstanden wird: als uneingeschränktes Recht, als unbegrenzter Anspruch auf seine Einzelheit.

Letztlich begeht auch der Attentäter in gewisser Weise eine solche Anmaßung –diese aber in völlig pervertierter, in blutiger Form: ein Handeln als eigenmächtiger Einzelner. Gegen die ganze Gesellschaft, in der er lebt und aufgewachsen ist.

Klar – anders als ein Amokläufer folgt er dabei einem Ruf, der von anderswoher ergeht. Und die Fatwa ist ein sehr eindeutiger Ruf: „Ich informiere alle eifrigen Muslime der Welt, dass der Autor des Buches mit dem Titel ,Die satanischen Verse‘ (...) und alle an seiner Veröffentlichung Beteiligten, die von seinem Inhalt wussten, zum Tode verurteilt sind. Ich rufe alle eifrigen Muslime auf, sie schnell hinzurichten.“

Die Autorin ist Philosophin, Publizistin und wissenschaftliche Kuratorin

charim@falter.at

Erkurt Nachhilfe

Die Meinungsfreiheit ist schal geworden. Nicht zuletzt seit sie zum Schlachtruf von Hetzern aller Art geworden ist. Vom einstigen Aufbegehren gegen das autoritäre Herrscherwort bleibt vor allem eines: die Widerstandspose.

Jede Hetze wird heute im Brustton der Meinungsfreiheit betrieben. Jede Hasstirade missversteht sich als freies Wort und bricht sich solcherart veredelt Bahn.

tisch beschworen werden. In unhinterfragter Nostalgie. Als ob sie ungebrochen noch ihre alte Bedeutung, ihre ehemalige Funktion, ihren früheren Stellenwert hätten. Als ob sie nicht neu zu definieren wären.

Zugleich aber macht das Attentat noch einmal deutlich, was eigentlich den Kern der Meinungsfreiheit ausmacht. Diese ist als Recht auf freie Meinung und deren Äußerung letztlich ein Recht auf seine eigene Einzelheit. Deshalb reicht es den Geg-

Aber zugleich ist dies 33 Jahre her. Damals war der heutige Attentäter, 24 Jahre alt, noch nicht einmal geboren. Und es gab keine aktuelle äußere Reaktivierung. Insofern war die „Ermächtigung“ des jungen Mannes zur Tat noch fiktiver. Sie war gewissermaßen eigenständig.

Er wollte sich dieser Gesellschaft entziehen – und reproduzierte dabei deren zentrale Kategorie in entstellter Form: den eigenmächtigen Einzelnen. Man kann es nicht anders nennen: Es ist dies eine völlige Pervertierung des bürgerlichen Subjekts.

Frauenhass auf Social Media ist ein Symptom, keine Ursache

MELISA ERKURT

Melisa Erkurt kommentiert hier wöchentlich bildungspolitische Themen, aber nicht nur

Die Autorin ist Publizistin („Generation Haram“, 2020, Zsolnay) und Journalistin bei „Die Chefredaktion“, einem Medium für die junge Zielgruppe auf Instagram

erkurt@falter.at

Andrew Tate ist quasi der meistgesuchte Mann der Welt. Sein Name wurde im Juli öfter gegoogelt als der von Donald Trump oder Kim Kardashian. Der ehemalige Kickboxer ist im Netz für seine rassistischen, homofeindlichen und vor allem frauenverachtenden Aussagen bekannt. Er sagt in Videos, dass er Sex mit 18-Jährigen bevorzuge, weil sie weniger Erfahrung hätten, und dass Frauen an den Herd gehörten und Eigentum ihres Mannes seien, und erntet dafür Millionen Klicks und zustimmende Kommentare von mehrheitlich jungen Männern. Mit seinem Online-Programm „Hustler’s University“, laut Kritikerinnen* eine Art Pyramidensystem, verspricht er seinen Followern Erfolg und schnelles Geld.

Der US-Amerikaner lebt mittlerweile in Rumänien, weil die Vergewaltigungsgesetze dort laut Tate nicht so streng seien. Unterdessen laufen Ermittlungen wegen Menschenhandels und Vergewaltigung gegen ihn.

In den letzten Wochen wurde immer wieder Kritik an den sozialen Plattformen formuliert, die nichts gegen seine Inhalte, die eindeutig gegen die Community-Richtlinien verstoßen, unternehmen. Allein die Kritik des Influencers Matt Bernstein wurde über eine Million Mal gelikt. Vergangene Woche sperrten Facebook, Instagram und Tiktok Andrew Tate schließlich.

Das kommt viel zu spät und ist bei weitem nicht genug. In der Suchfunktion ist sein Name noch immer auffindbar, man bekommt zig seiner Videos auf zahlreichen Fan-Accounts angezeigt. Die sozialen Netzwerke schaffen es zwar immer wieder, Bilder, auf denen bloß Nippel von Frauen zu sehen sind, oder Posts, in denen über Abtreibungspillen informiert wird, zu sperren, aber Tates wirklich gefährliche Inhalte können weiterhin verbreitet werden. Sie werden 13-jährigen Buben öfter angezeigt als mir. Es scheint fast so, als nähmen die Plattformen das alles in Kauf, bloß damit wir mehr Zeit auf ihnen verbringen. Denn die Konkurrenz ist groß: Snapchat feiert bei Gen Z

ein Revival, und mit Bereal sorgt gerade ein neues soziales Netzwerk für einen Hype. Natürlich ist das Ganze viel mehr als ein Social-Media-Phänomen. Es sind nicht nur die zustimmenden Kommentare junger Männer zu Tates Aussagen, die Sorgen machen. Lehrerinnen berichten von Schülern, die sich nichts von ihnen sagen lassen, weil sie Frauen seien, und sich dabei auf Tate berufen. Kritik an ihm wird als „Männerhass“ abgetan, es wird mit „Meinungsfreiheit“ argumentiert. Er helfe, das Bild des Mannes, der die Welt verändern könne, zurückzuholen. Die Sehnsucht nach dem starken Mann macht auch vor der scheinbar aufgeklärten Generation Z nicht halt. Wie Influencer Bernstein richtig schreibt: Tate ist nur ein Symptom, nicht die Ursache. Junge Männer lernen noch immer nicht ausreichend, mit ihren Emotionen umzugehen – das kann nicht nur für sie selbst, sondern auch für Frauen und andere marginalisierte Gruppen gefährlich werden.

*Männer sind in dieser Kolumne immer mitgemeint

MEINUNG FALTER 34/22 9

Charim Einwurf

HERO

HÄLT DEN LADEN AM LAUFEN: OHNE FREIWILLIGE FEUERWEHR WÄRE DAS LAND EIN

EINZIGES KATASTROPHENGEBIET

EINZIGES KATASTROPHENGEBIET

Das Vertrauen in die Demokratie er lischt langsam, die Zufrieden heit mit der Politik viel schneller, die Unparteilichkeit vieler staatlicher Institutionen steht im Zweifel.

Aber eine Organisation gibt es im Land, auf die sich alle einigen können, deren gut 250.000 Aktive (96 Prozent Männer) den Laden am Laufen halten.

Wenn Sie Dystopien reizen, brau chen Sie sich nur Österreich ohne frei willige Feuerwehren vorzustellen. Jeden Tag würden Fabriken bis zum Grund abbrennen, Autos auf dem Dach liegen bleiben, Haustiere würden nicht geborgen und Rauchgas würde nicht gestoppt, keiner würde Keller auspumpen und um-

Seine

gestürzte Bäume entfernen. Kulissen eines Katastrophenfilms. Nur in sechs Landeshauptstädten gibt es in Österreich Berufsfeuerwehren, überall sonst „retten, bergen, löschen und schützen“ Ehrenamtliche. Als also vergangene Woche in fast allen Bundesländern Flüsse überliefen und Stürme tosten, haben vor allem die gut 4500 freiwilligen Feuerwehren in ungezählten Einsatzstunden das Schlimmste verhindert.

Das alles ohne Lohn und noch immer ohne gesetzliche Dienstfreistellung für Einsätze. Danke.

Texte lesen sich wie vom Algorithmus einer

DOLM POLITIK

WORÜBER ÖSTERREICH…

…REDET

GENERALSTABSCHEF STRIEDINGER

Was gegen Rudolf Striedinger als Generalstabschef des Bundesheers sprach: 2020 wollte er ohne Wissen und im Widerspruch zu seiner Ministerin Klaudia Tanner (ÖVP) das Heer weniger schießen und mehr Schnee schaufeln lassen. Als Co-Chef der Gecko-Kommission zeichneten ihn penetrantes Flecktarn-Tragen und wunderliche Statements aus (Impfung als „strategische Waffe“). Außerdem ist ein Freund Striedingers ein Ex-Neonazi. Was für Rudolf Striedinger als Generalstabschef sprach: Er ist ÖAAB- und damit ÖVP-Mitglied. Also Glückwunsch, Rudolf Striedinger, zum höchsten Job im Bundesheer.

…STAUNT

ASYLZAHLEN

…REDEN SOLLTE

EINWANDERUNGSABSURDITÄTEN

Kann es sein, dass jemandem, der 35 Jahre in Wien lebt, mit einer Österreicherin verheiratet ist, eine respektable akademische Karriere absolviert und sich nie etwas hat zuschulden kommen lassen, die Staatsbürgerschaft verweigert wird? Ja. Und zwar, weil er in den vergangenen Jahren als Wissenschaftler zu oft im Ausland war. Der Fall Selim Aslan macht nicht nur auf ein veraltetes Staatsbürgerschaftsgesetz aufmerksam – sondern auch wieder einmal auf den unterirdischen Umgang der Einwanderungsbehörde MA 35 mit Antragstellern. Da wie dort besteht dringender Änderungsbedarf.

10 FALTER 34/22

Telegram-Gruppe

Verschwörungstheoretikern

Tassilo Wallentin – Anwalt Angstlust, Seite 16 FOTOS: APA/FREIWILLIGE FEUERWEHR

APA/FLORIAN

APA/AFP/MANAN

41.909 Menschen haben von Jahresbeginn bis Ende Juli laut Innenministerium in Österreich um Asyl angesucht. Das sind mehr als im Jahr der Flüchtlingskrise 2015. Damals waren es 37.000. Der Anstieg ist nicht auf Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zurückzuführen, die bis mindestens März 2023 ohnedies ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht haben. Die meisten Asylanträge (9407) stammen von Migranten aus Afghanistan. Einen ungewöhnlichen Höhepunkt gab es im Juli: Da suchten nicht weniger als 2113 Menschen aus Indien um Asyl in Österreich an. 250.000 Aktive

von

ausgespuckt.

KUCHL,

WIESER,

VATSYAYANA, PRIVAT

in 4500 Feuerwehren sind bei Unwettern und Unfällen einfach da

Vielleicht muss man diese an Sonderbarkeiten reiche Geschichte mit einer nüchternen Feststellung beginnen: Die handelnden Personen sind weg. Weder der ehemalige Geschäftsführer Bernhard Perner noch der ehemalige Aufsichtsratschef Michael Mendel arbeiten noch offiziell für die Cofag – also jene Stelle, die das österreichische Finanzministerium im Frühjahr 2020 aufsetzte, um bis dato 17 Milliarden Euro an Corona-Förderungen für die Unternehmen abzuwickeln.

Vielleicht hatten sie einfach nichts mehr zu tun. Vielleicht gab es für sie nichts mehr zu holen. Vielleicht aber wussten sie, dass die Covid-19-Finanzierungsagentur des Bundes, wie das Konstrukt mit vollem Namen hieß, bald in der Kritik versinken würde.

Bernhard Perner quittierte den Dienst am 30. Juni 2022. Michael Mendel schied am selben Tag aus dem Aufsichtsrat aus.

Die Frage nach ihrem Wirken, ihrer Rolle und den Folgen bleibt.

Am 9. August 2022 hat der Falter einen Rohbericht des Rechnungshofs veröffentlicht, der die Vorgänge rund um die Cofag stark bemängelte. Die Förderungen waren demnach nicht treffsicher, die Kontrollen zu lasch, es gab keinen Lernprozess und keine wissenschaftliche Evaluierung, keine parlamentarischen Rechte, dafür hohe Kosten für externe Berater, für Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer.

Wer hat sich das alles eigentlich ausgedacht?

Den Zeitdruck, die Dringlichkeit und keine Alternativen, diese Argumente haben Perner und Ex-Finanzminister Gernot Blümel stets vorgebracht, um die Entstehungsgeschichte der Cofag mitsamt den vielen Beratern zu rechtfertigen.

Nur: Das Duo Perner/Mendel hat es an anderer Stelle, bei der Abbag, der Bankenverwertungsgesellschaft des Bundes, auch nicht viel anders gemacht. Ohne Coronavirus im Nacken.

Deshalb beginnt diese Geschichte nicht im Frühjahr 2020, als das Coronavirus über Österreich hereinbricht. Sondern vier Jahre früher, 2016.

Bernhard Perner und Michael Mendel also. Der eine, Perner, ein langgedienter Kabinettsmitarbeiter mehrerer ÖVP-Finanzminister, der unter Hans Jörg Schelling sichtbar und unter dem damaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, mächtig wurde.

Der andere, Mendel, ein deutscher Banker, einst Vorstand in der Bank Austria, später Mastermind in der Finanzkrise. Vor allem dort, wo die Finanzkrise nichts mehr übrig gelassen hatte: Mendel war federführend dabei, als man die notleidenden Volksbanken abwickelte, und in der Hülle, die die

Zwei und ihr Männer Baby

Bernhard Perner und Michael Mendel hatten bei der Cofag das Sagen. Sie taten, was sie bei der Cofag-Mutter Abbag gelernt hatten, üppige Beratergagen, hohe Gehälter und Ignoranz gegenüber der öffentlichen Verwaltung inklusive. Teil III der Falter-Berichterstattung zur Abwicklung der Corona-Fördermilliarden

Die Cofag-Trilogie

Am 9. August 2022 veröffentlichte der Falter einen Rohbericht des Rechnungshofs. In der zweiten Folge ging es um die Milliardenförderungen. In dieser Ausgabe lesen Sie über die Menschen hinter der Cofag

Kärntner Hypo Alpe Adria hinterließ: der Heta. Dort wirkte er als Aufsichtsratschef.

Der damalige Finanzminister Hans Jörg Schelling hatte Mendel geholt.

Man muss an dieser Stelle die Institutionen ordnen. 2009 hatte die Republik Österreich die Kärntner Bank Hypo Alpe Adria verstaatlichen müssen. Die Bank stand vor der Zahlungsunfähigkeit, ihre Pleite hätte das Land Kärnten mitgerissen. 2014 zerschlug die Republik die Bank und führte deren notleidende Kreditpakete in die Heta Asset Resolution AG über, die Heta.

Sie war fortan dafür verantwortlich, aus dem Ramsch noch herauszuholen, was es herauszuholen gab. Schließlich hatte die Republik der Hypo Alpe Adria neun Milliarden Euro an Steuergeld zugeschossen. Als organisatorische Abwicklungsstelle gründete das Finanzministerium 2014 eben auch die Abbag als „Abbaubeteiligungsgesellschaft des Bundes“.

Zum Geschäftsführer wurde Michael Mendel ernannt. Er blieb nur 20 Monate in dieser Funktion. Weil er gleichzeitig auch Aufsichtsratschef der Heta war, orte-

te die Finanzmarktaufsicht einen Interessenkonflikt. Mendel musste sich zwischen den beiden Posten entscheiden und wählte die Heta.

Hier könnte die Geschichte enden, hätte der Vertrag, der dieses Ende besiegelte, nicht eine zumindest sonderbare Fußnote enthalten. Darin wurde Mendel das Recht eines nachträglichen Bonus eingeräumt, sollte die Heta besonders viel Geld aus den notleidenden Assets herausholen, also eine hohe sogenannte Recovery-Quote aufweisen.

Erfolgsabhängige Zusatzzahlungen sind nichts Außergewöhnliches. Sie werden in der Regel aber bei Beginn eines Vertrags mit festgesetzten Zielen vereinbart. Im Falle Mendels erfolgte dies am Ende der Tätigkeit. Sein ursprünglicher Vertrag hatte nur eine schwammige Bereitschaft zum Bonus erwähnt. Das hat die Opposition im Frühjahr 2022 stark kritisiert.

2016 aber musste Mendel erst einmal seine Sachen ordnen. Einvernehmlich löste er das Dienstverhältnis mit der Abbag

POLITIK FALTER 34/22 11

BERICHT: EVA KONZETT Fortsetzung nächste Seite

auf, ließ sich den Passus mit dem Bonus unterschreiben. Im Vertrag hieß es damals, dass die Höhe eines derartigen Bonus „ausschließlich am Umsetzungsgrad des Abwicklungsauftrags der Heta zu orientieren sei, wobei eine allfällige Outperformance entsprechend zu berücksichtigen wäre“.

Was damals alle, und besonders Mendel als Aufsichtsratschef der Heta, längst wussten: Eine „Outperformance“ würde nicht schwierig werden. Denn aus den notleidenden Krediten der Heta von 2009 waren längst wieder gefällige Anlageobjekte geworden.

2016 war das, was Ökonomen und Banker eine „Hochboomphase“ nennen. Die Zentralbanken hatten die Leitzinsen auf null gestellt, frisches Geld flutete die Märkte auf der Suche nach Profit. Die „Assets“ der Heta, zum Beispiel Liegenschaften und Hotels in Südosteuropa, gewannen an Wert und fanden Käufer: „Damals ging alles weg“, erinnert sich ein hochrangiger Banker. Also ein Selbstläufer?

Nein, sagt zumindest Bernhard Perner. In einem ausführlichen Telefongespräch mit dem Falter legt er seine Sicht der Dinge dar. So habe Mendel den Bonus dafür erhalten, mit zwei großen Gläubigergruppen Vergleiche verhandelt zu haben. „Wir haben 16 Milliarden an Klagsrisiken und elf Milliarden Euro an Landeshaftungen wegbekommen.“ Ansonsten hätte die Insolvenz der Hypo Alpe Adria und des Landes Kärnten gedroht. „Und die Heta hätte gar nicht damit beginnen können, die Assets zu verwerten“, sagt Perner. Niedrigzinsphase hin oder her.

Das Projekt trug den Namen Pignus, lateinisch für Geisel.

Fest steht: Der Bonus wurde erst neun Monate nach Ausscheiden Mendels vertraglich aufgesetzt. Die Abbag hatte die Wirtschaftsprüfer von KMPG beauftragt, ein Schema für mögliche Bonuszahlungen aufzusetzen. Die Wirtschaftsprüfer entschieden, dass eine Recovery-Quote von 63,8 Prozent der Maßstab sei. Alles darüber sei als Erfolg zu bewerten und mit gestaffelten Sonderzahlungen verbunden. 500.000 Euro, wenn die Recovery-Rate die 63,8 Prozent übersteigt. 1,5 Millionen Euro, wenn sie über 78 Prozent klettert.

Nur wenige Wochen später gab die FMA, die einst von einer Verwertung in Höhe von 46 Prozent ausgegangen war, die neue, nun offiziell erwartbare Recovery-Rate der Heta mit offiziellen 64 Prozent an. Ein Bonus war Mendel damit sicher.

2020, als die Heta eine Verwertungsquote von mehr als 78 Prozent erreichte, bekam er 1,5 Millionen Euro ausbezahlt. Sein Abbag-Jahresgehalt hatte 100.000 Euro betragen. Sein Kompagnon Perner sieht darin jedenfalls nichts Ungewöhnliches: „Wenn man Topleute haben will, dann muss man sie marktgerecht bezahlen. Ein Vorstand einer großen österreichischen Bank bekommt mehrere Millionen Euro im Jahr.“

Das Finanzministerium als 100-prozentiger Eigentümer der Abbag wusste von der Bonusvereinbarung zunächst aber vor allem: nichts. Das belegen E-Mails, die dem Falter vorliegen.

Abteilungsleiterin im Finanzministerium, am 22. Dezember 2016: „Mit Herrn Mendel wurde bei seinem Ausscheiden als GF der Abbag offenbar eine Auflösungsvereinbarung geschlossen, die von Nolz (Aufsichtsratschef, Anm.) unterschrieben wurde. Waren wir hier involviert?” Zuständiger

DAS NETZWERK HINTER DER COFAG

Bei der Cofag treffen einander Altbekannte wieder. So rekrutierte das Finanzministerium den Geschäftsführer Perner aus der Cofag-Mutter Abbag. An seine Seite stellte man mit Michael Mendel einen Mann, der schon etliche Posten in der Bankenabwicklung inne gehabt hatte (und außerdem als zweiten Geschäftsführer Marc Schimpel von den Grünen). In den CofagAufsichtsrat hievte das Ministerium Personen aus dem Heta-Umfeld

Michael Mendel – die graue Eminenz

Der heute 65-jährige deutsche Banker kam über einen Vorstandsposten bei der Bank Austria nach Österreich. Er hielt führende Positionen bei der Immigon, der Abbaugesellschaft der Volksbanken, und bei der Heta. Für seinen 1,5-MillionenEuro-Bonus in der Abbag musste er heftige Kritik einstecken. Im Juli schied er als Aufsichtsratschef der Cofag aus

Bernhard Perner – der Macher Wegbegleiter nennen Perner blitzgescheit. Im Finanzministerium machte er sich als Bankenexperte einen Namen, die von ihm erarbeitete Reform der Bankenaufsicht überlebte den Ibiza-Skandal nicht. Die Grünen als neue Koalitionspartner der Türkisen ab 2020 wehrten sich. Er gilt als Vertrauter von Thomas Schmid. Die Cofag-Geschäftsführung legte er zurück und amtiert nur noch bei der Abbag

Die externen Berater Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer: Externe Berater haben an der Cofag Millionen verdient. Kritiker sehen in der Auslagerung an die Privatwirtschaft mehrere Probleme, darunter einen Know-how-Verlust und drohende Abhängigkeiten. Außerdem wird damit die Beamtenschaft desavouiert und die Verwaltung geschwächt

Mitarbeiter, zwei Minuten später: „Nein, ich höre davon zum ersten Mal.“

Der damals zuständige Finanzminister Hans Jörg Schelling konnte sich erst fünf Jahre später, im Februar 2022, daran erinnern, eine solche Bonuszahlung mündlich in Auftrag gegeben zu haben. Das hielt er in einer Erklärung fest. Ausgerechnet nachdem der Rechnungshof die hohe Bonuszah-

lung an Mendel öffentlich gemacht hatte. Die Abbag wusste sich zu helfen. Sie legte das Gutachten einer Universitätsprofessorin vor, die die Vorgänge 2016 und 2017 als rechtskonform deckte, aber ad hoc erstellt war. Der zuständige Aufsichtsrat der Abbag hatte sich einen Freibrief geholt.

Michael Mendel war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

100 %

100 %

FOTOS: APA/HANS KLAUS TECHT; PHILIPP LIPIARSKI/WWW.GOODLIFECR 12 FALTER 34/22

11

Fortsetzung von Seite

Hans Jörg Schelling – der Einfädler Es war der damalige Finanzminister, der Michael Mendel Ende 2014 als Aufsichtsratschef zur Heta holte und zum Chefabwickler machte. Er kannte Mendel noch aus seiner Zeit bei der Volksbanken AG. In seine Zeit als Finanzminister fällt die Großabwicklung der Kärntner Hypo Alpe Adria Bank

Gernot Blümel – der Überforderte Als die Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 über Österreich hereinbrach, herrschte Chaos im Finanzministerium. Warum Minister Blümel die Abwicklung von milliardenschweren Corona-Förderungen ausgerechnet an die fachfremde Abbag auslagerte, hat er nie dargelegt. Er hat die Politik im Dezember 2021 verlassen

nahe, dass Perner die Ausschreibung für den Vorstandsposten auf Schmid hingeschrieben haben könnte. „Im 2. Absatz: international eher streichen? […] verhandlungssicheres Englisch auf jeden Fall“, diese Nachricht schickte er 2018 in einen Gruppenchat mit Schmid und dessen Mitarbeiterin. Später wird sich Schmid vergewissern, dass alle „Tipps von Bernhard“ in den Text eingearbeitet worden sind.

gewesen, also jene Summen, die der Staat aus seinen Unternehmen bekommt.

Einen hohen Betrag habe das aber nicht ausgemacht: „Denn nach wenigen Monaten war ich dann ja bei der Cofag.“ Das stimmt. Perner wechselte alsbald wiederum die Position. So schnell, dass sich offenbar eine saubere, zwischen Abbag und Öbag aufgeteilte Entlohnung nicht mehr ausging. So hätte Perner eigentlich sein Geschäftsführersalär bei der Abbag in Höhe von 280.000 Euro um 80.000 Euro reduzieren und dafür 150.000 Euro von der Öbag erhalten sollen.

Doch dazu kam es nicht mehr, wie der Rechnungshof kritisch anmerkte. Perner bezog weiterhin das volle Abbag-Gehalt. „Die Aufteilung war nicht trivial. Ich war bei der Abbag Geschäftsführer und bei der Öbag Dienstnehmer. Das geht mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten einher. Ich selbst habe den Vorschlag mit der Reduktion um 80.000 Euro gemacht“, sagt Perner.

Der Rechnungshof empfiehlt trotzdem, eine Nachforderung zu prüfen.

Die Bezüge sind das eine. Die Sinnhaftigkeit der Doppeltätigkeit in Abbag und Öbag das andere. Im Ibiza-U-Ausschuss im März 2021 hatte die Neos-Abgeordnete Stephanie Krisper Perner darauf angesprochen. Seine Antwort: „Know-how-Transfer, kosteneffizienter und auch die langfristigere Perspektive für, sage ich einmal, Schlüsselpersonen. Da geht es ja nicht nur um mich, sondern auch um andere wertvolle Mitarbeiter, die man so halten konnte.“

Damit meinte er auch sich selbst. Im Frühjahr 2020 bekam Perner seine Schlüsselrolle: Finanzminister Gernot Blümel machte ihn zum Geschäftsführer der Cofag. Er habe stets eng in Abstimmung mit dem Finanzministerium gearbeitet, erklärt Perner heute. Und was sagt er darüber hinaus?

Hohe Boni, Intransparenz, externe Berater: Man könnte diese Vorgänge als kurioses Schlusskapitel einer letztlich erfolgreichen Bankenrettung abtun. Wären da nicht die Parallelen zur Cofag, jenem Vehikel, das bis dato 17 Milliarden Euro an Steuergeld verteilt hat. Und wären eben bei der Cofag nicht dieselben Menschen am Ruder gewesen.

Denn der Nachfolger von Michael Mendel in der Abbag heißt ab 2016 Bernard Perner. 2013 stieg der studierte Techniker ins Finanzministerium ein, machte sich als Bankenexperte einen Namen, diente drei Ministern im Kabinett, bevor er eben in die Abbag ging.

Er war sicher maßgeblich an der Errichtung der Staatsholding Öbag beteiligt und sehr wahrscheinlich auch an der Vorstandswerdung von Thomas Schmid. Chats legen

Das hatte Schmid nicht vergessen. Kaum saß Schmid im Chefbüro der Öbag in der Wiener Kolingasse, wollte er Perner als Prokuristen zu sich holen. Zu dieser Zeit arbeitete Perner nur noch rund zehn Stunden in der Woche für die Abbag. Tagesfüllend war das nicht. Perner erkundigte sich daraufhin im Finanzministerium, ob eine zusätzliche Beschäftigung in der Öbag möglich wäre. Er legte dem Ministerium auch einen Vertragsentwurf vor. Erstellt von den Rechtsanwälten von Schönherr.

Demnach sollte Perner berechtigt sein, „das Ausmaß und die Lage nach eigenem pflichtgemäßen Ermessen frei zu bestimmen“. Außerdem sei zusätzlich zu den laufenden Bezügen „eine variable Vergütung bei Erfüllung bestimmter Kriterien […] geplant. Die näheren Bestimmungen für diese variable Vergütung, inklusive der Festlegung bestimmter Kriterien, […] werden durch die ÖBAG noch festgelegt und sind in einer Zusatzvereinbarung [...] festzuhalten.“ Behielt Perner sich vor, mögliche Erfolge ähnlich wie Mendel nachträglich versilbern zu lassen?

Er selbst weist das von sich. Es habe diese Vereinbarung gegeben, ja, sagt er im Gespräch. Sie sei an die Dividendenausschüttung der Öbag-Beteiligungen geknüpft

Zum Beispiel zu dem aufgeblähten Cofag-Aufsichtsrat, der sich Gagen wie jene eines börsennotierten Unternehmens ausbezahlen und gleichzeitig den Bund die Haftung übernehmen ließ? „Die Bezüge wurden von einem Wirtschaftsprüfer in einer Benchmarking-Studie erhoben und dann noch vom Finanzministerium als Eigentümervertreter gekürzt.“

Zur auffälligen Nähe zu Rechtsanwälten? Er habe mit Rechtsanwälten zusammengearbeitet, denen er vertraue.

Zur Cofag insgesamt: „Wir wollten unseren Beitrag zur Bewältigung der Pandemie leisten und einen guten Job machen.“

Einen guten Job? Diesem Urteil wollen nicht alle zustimmen. Die grüne Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli spricht von einer „Selbstbedienungsmentalität der türkisen Clique“.

Eingespielte „Netzwerke“, die die staatliche Hoheit aushöhlten, erkennt der Präsident der Finanzprokurator, Wolfgang Peschorn. Im Ibiza-U-Ausschuss im April 2022 nannte er die Kungeleien ein „schleichendes Gift für den Rechtsstaat“.

Nachsatz: „Es sind dies jeweils aus dem gemeinsamen Interesse entstehende Seilschaften von privaten Personen, LawFirms, Wirtschaftsberatern und politiknahen Personen, die auf Entscheidungsträger einwirken.“

Im Falle der Cofag scheint dies funktioniert zu haben. 14 Millionen Euro gingen in den ersten 15 Monaten nach ihrer Gründung an externe Berater. Schönherr Rechtsanwälte und die KPMG haben besonders von diesen Aufträgen profitiert. F

100 % FOTOS: APA/GEORG HOCHMUTH; APA/HERBERT NEUBAUER POLITIK FALTER 34/22 13

renommierter Wiener Fremdenrechtsanwalt, vertritt Tina

Tina mit ihrem Schülervisum, mit dem sie nach der Abschiebung nach Wien zurückkehren konnte

Tina wird nicht die Letzte sein

Die Abschiebung des georgischstämmigen Mädchens Tina im Jänner 2021 war gesetzeswidrig. Wird dies die ÖVP künftig daran hindern, aus der inszenierten Härte politisches Kapital zu schlagen?

I n der Nacht des 28. Jänner 2021, als Tina abgeschoben wurde, schlug Karl Nehammer, damals ÖVP-Innenminister, vor der Kamera der „ZiB 2“ die Augen nieder, andächtig und offensichtlich bedrückt. Ihre Abschiebung mache ihn „sehr betroffen“. Die Stille, die daraufhin folgte, erschien einen Moment lang wie eine Weggabelung: Würde dieser ÖVP-Innenminister als Nächstes sagen, dass Tinas Abschiebung ein Fehler sei? Dass es andere Lösungen bräuchte, gerade für Kinder? Es war ihm zuzutrauen.

Nehammers eruptive Art ist inzwischen fast schon berüchtigt; zuletzt sorgte er etwa mit einem Sager über Alkohol und Psychopharmaka im Zusammenhang mit der Energiekrise für Aufsehen. Würde es auch im Fall der Abschiebungen mit ihm durchgehen, nur auf andere Art? Würde er Tinas Deportation als sinnlose Brutalität gegen Kinder bezeichnen?

Nein, Nehammer bog im Jänner 2021 beim Thema Abschiebung nach rechts ab, so wie alle anderen ÖVP-Innenminister vor ihm auch: „Es macht mich sehr betroffen, dass die Eltern dieser Kinder sie in diese Lage gebracht haben; dass die Eltern bewusst das Asylrecht missbraucht haben.“ Tinas Mutter lebte jahrelang illegal im Land, wider-

setzte sich der Abschiebung. Ihre Tricksereien sind unbestritten. Genau deshalb wäre der Verzicht auf die Abschiebung „Amtsmissbrauch“, sagte Nehammer. Deshalb also auch keine Gnade für Tina.

Dabei hätte Tina gar keine Gnade nötig gehabt. Denn das Mädchen hatte das Recht darauf, in Österreich zu bleiben – trotz des Fehlverhaltens der Mutter.

Das besagt nun endgültig ein Entscheid des Verwaltungsgerichtshofs (VwGH). Tinas Mutter stammt aus Georgien, das Mädchen ist aber in Österreich geboren, hat die meiste Zeit seines Lebens in Österreich verbracht und war hier gut eingelebt. Und weil Tina aufgrund der Europäischen Menschenrechtskonvention Artikel 8 ein Recht auf Familienleben hat und deshalb von ihrer Familie nicht getrennt werden kann, gilt dies auch für ihre Mutter und ihre Schwester. Die Abschiebung der gesamten Familie war also rechtswidrig.

Das Bundesverwaltungsgericht hatte dies bereits im Jänner erklärt. Nichtsdestotrotz legte das Innenministerium aber beim Verwaltungsgerichtshof eine sogenannte Amtsrevision ein – und bekam nun die endgültige Abfuhr. Die Rechtsmeinung, dass die Abschiebung unzulässig war, sei vertretbar. Das alles ändert nichts an der Justament-Position des ÖVP-geführten In-

nenministeriums oder von Karl Nehammer. Es würde auch nicht in die Logik der ÖVP passen, die sich bürgerlich gibt, aber in der Ausländerfrage bei jeder Gelegenheit den Hardliner markiert; beklatscht von Medien wie dem Kurier, in dem Chefredakteurin Martina Salomon etwa im Fall Tina schrieb, es sei „brandgefährlich, geltendes Recht gegen ,gesundes Volksempfinden‘ zu tauschen und Urteile je nach Social-MediaAufregung zu fällen“.

Was aussieht wie saubere Paragrafen, ist Propaganda. Ihre Härte und Entschlossenheit im Wettrennen mit der FPÖ um die Stimmen der rechten Wählerinnen und Wähler exerziert die ÖVP am überzeugendsten beim Asylthema.

Ein Beispiel: Als die Taliban vor einem Jahr Kabul überrannten und die Menschen sich in ihrer Verzweiflung an startende Flugzeuge klammerten, um außer Landes zu kommen, sagte Nehammer in einem Interview mit der Kleinen Zeitung: „Wir müssen so lange wie möglich abschieben.“

Gerade wenn es um die Abschiebung von Kindern geht, hat diese Haltung der ÖVP Tradition. Etwa im Fall des kosovarischen Mädchens Arigona Zogaj. Die damals 15-Jährige war 2007 untergetaucht und ließ per Videobotschaft alle Welt wissen,

14 FALTER 34/22 POLITIK

CHRONOLOGIE: NINA BRNADA FOTOS: ROBERT NEWALD/PICTUREDESK.COM (2)

dass sie sich lieber das Leben nehmen würde, als außer Landes gebracht zu werden. Der damalige ÖVP-Innenminister Günther Platter, heute (noch) Landeshauptmann von Tirol, ließ sich davon nicht erweichen und meinte nur: „Recht muss Recht bleiben.“ Maria Fekter, Platters ÖVP-Parteikollegin und Nachfolgerin im Innenressort, legte bei Zogaj sogar noch eins drauf: „Ich habe nach den Gesetzen vorzugehen, egal ob mich Rehlein-Augen aus dem Fernseher anstarren oder nicht.“

Oder der Fall von Daniela und Dorentinya – bekannt als Komani-Zwillinge. 2010 wurden die damals achtjährigen Mädchen abgeschoben, ebenfalls in den Kosovo. Dafür ließ das Innenministerium die Fremdenpolizei mit Maschinengewehren in ihr Kinderzimmer anrücken.

Diesem Drehbuch folgte auch Tinas Abschiebung Ende Jänner 2021. Bei ihr stand gerade das Abendessen auf dem Tisch, als die Polizei kam. Eine halbe Stunde hatte das Mädchen, das Wichtigste aus seinem Leben in Österreich einzupacken. Sie habe Angst, tippte die damals Zwölfjährige in die Whatsapp-Gruppe ihrer Klasse des Wiener Gymnasiums Stubenbastei.

In dieser Winternacht standen Wega-Beamte Schulter an Schulter vor dem Simmeringer Anhaltezentrum Zinnergasse. Wenige Wochen zuvor hatten sie den islamistischen Terroristen Kujtim F. in der Wiener Innenstadt erschossen. Jetzt trotzten sie, flankiert von Hunden, einer Barrikade von Tinas Freunden, Gymnasiasten, die sich der Abschiebung ihrer Klassenkameradin widersetzten.

Gegen zwei Uhr morgens wurden Tina, die Schwester, die Mutter und noch andere Kinder weggebracht. „Es waren alle Gefühle auf einmal“, sagte das Mädchen später in einem „ZiB 2“-Interview: „Trauer, Wut auf irgendeine Weise und Angst.“

Tinas Abschiebung war auch ein neuer Tiefpunkt zwischen ÖVP und Grünen. Etliche Abgeordnete der Grünen protestierten in dieser Nacht gegen die Maßnahme. Viele von ihnen tief betroffen – waren sie es doch, die über Jahrzehnte Missstände im Asylwesen aufgezeigt hatten.

Doch darauf nahm der Koalitionspartner ÖVP keinerlei Rücksicht. Bereits das zweite Mal hatte die Volkspartei die Grünen öffentlich brüskiert. Das erste Mal geschah dies bei der Diskussion um das griechische Flüchtlingslager Moria – die Grünen forderten, zumindest Kinder von dort aufzunehmen. „Unsere Linie bleibt unverändert“, hatte daraufhin Alexander Schallenberg, auch damals Außenminister, gesagt.

Nach Tinas Abschiebung verkündete Werner Kogler, der grüne Vizekanzler, die Schaffung einer Kindeswohlkommission unter dem Vorsitz von Irmgard Griss, der ehemaligen Präsidentin des Obersten Gerichtshofs (Präsidentschaftskandidatin von 2017 und spätere Neos-Abgeordnete), angesiedelt im grün geführten Justizministerium. Es war das Einzige, was die Grünen tun konnten . „Anfangs war ich sehr skeptisch gegenüber dieser Kommission, denn darin saßen wenige Praktiker aus dem Asylbereich“, sagt Lukas Gahleitner-Gertz, Sprecher der NGO Asylkoordination. „Man muss aber sagen, dass sie sehr gute Arbeit geleistet hat.“