O que pode levar alguém a destruir obras de arte?

SAÚL NEVES DE JESUS

Professor Catedrático da Universidade do Algarve; Pós-doutorado em Artes Visuais; http://saul2017.wixsite.com/artes

Recentemente o empresário milionário de Miami (Flórida, EUA), Martin Mobarak, alegou ter queimado, numa taça de martini com combustível, a obra "Fantasmas Sinistros", da renomada pintora mexicana Frida Kahlo, avaliada em 10 milhões de dólares, como parte de um lançamento de 10 mil cópias NFT exclusivas.

Tendo surgido há poucos anos (2014), a adesão aos NFT tem aumentado de forma exponencial, pois permitem a muito mais pessoas colecionar obras de arte e permitem que um público mais jovem, ligado ao mundo digital, entre neste mercado. Um NFT serve para garantir que determinado item é original, pelo que ao comprar-se algo com NFT há a garantia de que a chave digital é única, garantindo a autenticidade do produto.

A destruição do pequeno e colorido desenho de Kahlo, pretendia promover a venda de versões digitais desta obra, considerada um tesouro nacional no México.

O empresário referiu que esperava que as pessoas pudessem entender e ver o lado positivo, pois a venda dos NFT permitiria beneficiar o Palácio de Belas Artes do México, o Museu Frida Kahlo de Coyoacán e várias instituições de caridade dedicadas ao atendimento médico para crianças.

No entanto, o Instituto Nacional de Belas Artes do México anunciou que está a abrir uma investigação sobre a destruição do desenho, pois no México a destruição deliberada de um monumento artístico constitui um crime nos termos da lei federal sobre monumentos e zonas arqueológicas, artísticas e históricas.

Mais recentemente, o Prémio EDP Novos Artistas 2022 foi atribuído a Adriana Proganó com a obra "Little Brats" (“crianças malcomportadas” ou “pestinhas”), em que as figuras fogem das pinturas e ocupam um espaço no museu. Segundo palavras da própria artista “Comecei a imaginar estas figuras que saíam e se instalavam no espaço, e acabam por fazer estas asneiras, a destruir o museu, sendo elas em si parte do museu”.

Mas a destruição efetiva de obras de arte já tem acontecido em diversas situações e por diversos motivos.

Nomeadamente, em Portugal, é conhecido o episódio da queima dos

próprios quadros pelo pintor Mário Silva, no Verão de 1988, em protesto contra a política fiscal da altura, em particular contra os impostos que teria que pagar pela venda dos quadros. Embora, afinal, apenas tenha queimado fotocópias dos seus quadros, foi notícia nos media da altura, conseguindo chamar a atenção da opinião pública para os elevados impostos existentes em Portugal. Um outro episódio muito mediatizado de destruição de uma obra de arte ocorreu em 2018, quando uma pintura de Banksy se “autodestruiu” depois de ser vendida por 1,04 milhões de libras (cerca de 1,18 milhões de euros) na leiloeira londrina Sotheby's. O próprio autor divulgou uma fotografia na sua conta do Instagram no momento em que o quadro “Girl with balloon” (“Rapariga com balão”) se desfaz em tiras ao passar por uma trituradora de papel instalada na parte inferior do quadro. Originalmente, esta imagem havia sido pintada num muro em Londres, tendo sido votada pelos britânicos em 2017 como a obra preferida no Reino Unido. Considera-se que a destruição desta obra só terá aumentado a sua cotação no mercado de arte.

Banksy é um dos artistas mais conceituados da atualidade, embora continue a permanecer no anonima-

to, produzindo mensagens visuais que abordam questões da atualidade, sobretudo de crítica política e social, com um forte viés revolucionário e de anti guerra. Uma das frases de que é autor é a seguinte: “Os maiores crimes do mundo não são cometidos por pessoas que violam as regras, mas por pessoas que seguem as regras. São as pessoas que seguem ordens que soltam bombas e massacram aldeias.”

E esta frase revela-se duma enorme atualidade sobretudo devido à Guerra na Ucrânia. Aliás, logo nos primeiros dias desta guerra foi divulgada a destruição do Museu Ivankiv, situado na região metropolitana de Kiev, tendo sido destruídas 25 obras de uma das principais artistas ucranianas, Maria Prymachenko. Entretanto, os bombardeamentos russos já destruíram, total ou parcialmente, outros locais de elevada importância cultural, como o Museu de Arte em Kharkiv, com mais de 25.000 obras de arte.

Já na segunda guerra mundial, entre 1939 e 1945, havia sido imensa a destruição de obras de arte. Ainda jovem, Hitler havia tentado ser um pintor reconhecido, mas foi rejeitado na Academia de Belas-Artes de Viena, em 1907. Trinta anos depois, já como líder da Alemanha Nazista, ordenou a maior ação contra a arte, anunciando a exposição “Arte Degenerada”, em que incluiu artistas como Picasso, Braque, Matisse, Grosz e Ernst, numa ofensiva contra pinturas, esculturas, livros, gravuras e desenhos considerados "impuros", pois não se enquadravam no ideal de beleza clássico e naturalista.

Esta situação levou à criação do “Escudo Azul”, na Convenção de Haia, em 1954, procurando a proteção de bens culturais, incluindo obras de arte, em situações de guerra, sendo considerada a sua destruição crimes de guerra.

Mas, seja em situação de guerra, seja por interesses comerciais, consideramos que é essencial preservar as obras de arte, uma das principais marcas identitárias e culturais na sociedade em que vivemos

Ficha técnica

Direção GORDA, Associação Sócio-Cultural

Editor Henrique Dias Freire Responsáveis pelas secções:

• Artes Visuais Saúl Neves de Jesus

• Café Filosófico Maria João Neves

• Império Júdice Fialho Luís de Menezes

• Letras e Literatura Paulo Serra

• Mas afinal o que é isso da cultura? Paulo Larcher

• Os Dias Claros Jorge Queiroz

e-mail redação: geralcultura.sul@gmail.com publicidade: anabelag.postal@gmail.com

online em www.postal.pt e-paper em: www.issuu.com/postaldoalgarve

FB https://www.facebook.com/ Cultura.Sulpostaldoalgarve

Ainda sobre a alma

NEVESAo longo destes anos de Café Filosófico, o tema da alma já foi visitado várias vezes. A primeira apresentando a visão cerebralista de Platão que alojava a alma no cérebro; a segunda expondo a visão cardiocentrista de Aristoteles que alojava a alma no coração; a terceira apresentando as razões do coração de Pascal e a metáfora do coração de María Zambrano. Foi com a A canção da Alma que terminámos o Café Filosófico de 2022, inspirados em duas histórias merecedoras de reflexão, apesar de fictícias. Cada um de nós se rendeu à condenação pitagórica de encontrar o número da sua alma e fazê-la soar. Experimentámos, nessa sessão, o poder psicagógico da música a que tanto se referiam os filósofos pitágóricos.

Eles acreditavam que a música e a dança eram forças que afectavam directamente a alma, não somente aquele que as praticava, mas também aquele que ouvia e observava. Os sons ressoam na alma e a alma ressoa em harmonia com eles, de tal modo que a boa música pode melhorá-la e a má corrompê-la. Defendiam também que dança tem um poder psicagógico ainda mais forte que o da música, podendo conduzir a alma a um bom ou mau ethos.

Esta relação da alma com o sentido ético é algo que me pareceu mere-

cedor de aprofundamento. Indo ao berço da nossa civilização, a que se referiam os gregos dos poemas Homéricos quando falavam de alma? É o conceito grego de arete que nos pode orientar. Normalmente esta palavra traduz-se por excelência Porém, existem conotações que apenas estão presentes no vocábulo grego: a arete é uma qualidade que torna os indivíduos que a efectivam em seres superiores, excepcionalmente bons nas suas habilidades.

Eram consideradas arete do corpo: a saúde, a força e a destreza, bem como a beleza; e como arete da alma qualidades como a bravura, a astúcia, o sentido de justiça, a prudência e a piedade. Por aqui se percebe a inseparabilidade de alma e corpo, e a consequência de se considerar o adestramento da alma tão exequível como o treino do corpo.

Porém, de acordo com a civilização grega de então, nem todos os homens possuíam arete. Esta excelência era exclusiva da classe nobre.

A arete era herdada e apenas a elite aristocrática a possuía desde nascença. No entanto, esta só poderia ser conservada se fosse conquistada através de feitos heróicos. Quer isto dizer, que um nobre possuía a arete em potência, mas esta só se actualizava se se dedicasse a aprendê-la e a actuar de acordo com ela. “O orgulho da nobreza, baseado numa longa série de progenitores ilustres, é acompanhado pelo conhecimento de que essa proeminência só se pode conservar através das virtudes pelas quais foi conquistada. (...)

A luta e a vitória são, no conceito cavalheiresco, a autêntica prova de fogo da virtude humana. Elas não

significam simplesmente a superação física do adversário, mas a comprovação da arete conquistada na rigorosa exercitação das qualidades naturais.” (Werner Jaeger, Paideia p. 28 29)

A educação grega pretendia tornar os homens em seres superiores, capazes não só de realizar acções do mais alto heroísmo, mas também, de proferir discursos convincentes e oportunos. Havia que desenvolver a mestria nas armas e nas palavras ao mais elevado grau. A heroicidade apenas era atingida se estas duas componentes estivessem presentes. A educação helénica tinha também uma forte consciência do dever e da honra. Os guerreiros respeitavam-se e aspiravam à honra sendo assim reconhecidos pela sociedade a que pertenciam. Este reconhecimento era uma condição imprescindível. Não existiam normas, teorias ou mandatos que servissem para justificar ou sancionar as acções, nem códigos abstractos ou instituições que as consolidassem. O comportamento individual era avaliado socialmente através dos modelos dos heróis descritos nos poemas homéricos. Para ser considerado bom era preciso ter a capacidade de fazer algo útil ao bem comum. Deste modo, a educação helénica assenta no heroísmo, em fazer a sua beleza, que, como se percebe, estava subordinada a um aspecto mais espiritual que físico. O que aqui salta à vista é que o fazer é que define o sentido de um comportamento: o ethos não brota da reflexão mas sim da acção. A honra era parte integrante da arete e por isso um atributo indispensável a quem queria ser o

mais nobre e o melhor entre todos. Não bastava que o próprio se visse como honrado, era absolutamente necessário que todos os outros, a sociedade em geral o considerasse como tal. O sentido ético acontece de fora para dentro: a honra não reconhecida é inexistente. À luz do que aqui foi dito, talvez se perceba melhor a ira de Aquiles que abandona os seus por Agamnenon lhe retirar a sua recompensa de guerra, que incluía a bela Briseide: “Não penso por ti, quedar-me aqui, sem honra, a obter-te bens e riquezas.” (Homero, Ilíada, Canto I).

Actualmente o reconhecimento exterior é bem vindo mas não é absolutamente necessário. Opostamente, para a nobreza dos tempos homéricos, a negação da honra era a maior das desgraças. Como bem explica Werner Jaeger na Paideia: “Os heróis tratavam-se mutuamente com respeito e honra constantes. Assentava nisso toda a sua ordem social. A ânsia de honra era neles simplesmente insaciável, sem que isso seja característica moral peculiar aos indivíduos como tais. Era natural e indiscutível que os heróis maiores e príncipes mais poderosos exigissem uma honra cada vez mais alta.” (p.31). Para nós, em pleno século XXI é difícil imaginar que a ética assentasse numa exterioridade absoluta. Por outro lado, a cultura cristã em que vivemos embrenhados, sejamos ou não crentes, considera a aspiração à honra como vaidade, sendo, portanto, pecaminosa. Por outro lado, o amor à pátria que hoje em dia vigora poderia ter ajudado a pacificar Aquiles, mas este sentimento era-

-lhes desconhecido. Aos olhos dos Aqueus, Aquiles abandona-os para salvar a sua honra, e essa era a única forma de conduta possível depois de Agamemnon o ter ultrajado. É somente a partir de Sócrates que se inicia um processo de interiorização da ética. É ele quem provoca uma incontornável mudança no conceito de arete - do reconhecimento exterior para a consciência interior - quando responde deste modo a quem o acusa: “Não te envergonhas por te preocupares só com as riquezas e com a forma de as tornares maiores, e de só pensares na fama e na honra; e, por outro lado, não cuidas nem te preocupas com a sabedoria, nem com a verdade, nem com a forma de tornar a tua alma o melhor possível?” (Platão, Apologia de Sócrates) Ele é o primeiro a conceber a conduta moral como algo que é interior ao indivíduo, muito para além de uma submissão exterior à lei. O cuidado da alma é para ele a missão suprema do homem. Exerce-se através da procura incansável da verdade, por um lado, do autodomínio, por outro. Só assim se conseguiria alcançar a eudaimonia - conceito socrático de felicidadeuma harmonia do ser com a ordem natural do universo que assenta no domínio de si próprio de acordo com a lei que descobriu ao examinar a sua alma.

Café Filosófico | 26 Janeiro | 18.30

AP Maria Nova Lounge Hotel, Tavira Inscrições: filosofiamjn@gmail.com Contribuição: 5€

O Algarve de Costa-a-Costa: Presépios

Texto: PAULO LARCHER Jurista e escritor

Esta crónica tinha um destino marcado: ou chegava cedo demais ou tarde demais, dado que ou era publicada em 2 de dezembro ou em 13 de janeiro. Preferi o tarde demais porque - diz-se - falar das coisas antes delas acontecerem pode dar azar. Vamos, então, nesta época natalícia, refletir um pouco sobre o Natal. Não do que este representa ou representou na história dos povos algarvios, mas sobre um dos elementos mais representativos da festa familiar à maneira antiga: “O Presépio”.

No Natal dos lares portugueses

existem três elementos decorativos principais. Dois deles, o pinheiro de ascendência escandinava e o Pai Natal de linhagem normanda são relativamente recentes em Portugal, e um outro de fabrico bastante mais antigo, de chancela católica: “O Presépio”.

O universo consumista foi-se apropriando da figura do Pai Natal e respetiva parafernália, trenós, renas voadoras e, o mais importante, o volumoso saco de prendas que um velho de longas barbas brancas e risada tonitruante traz às costas, para alegria da pequenada e desgaste das carteiras dos maiores.

Aqui - neste interface entre negócio e família - é que se tem desenvolvido o Natal do “mundo ocidental”, mais ligado ao dinheiro que o bêbado ao

álcool. Então e o pinheiro? Esse serve para pendurar objetos dourados e vermelhos e servir de suporte aos fios elétricos que piscam e repiscam toda a santa noite. Onde fica então o presépio? Num cantinho. Por baixo do pinheiro ou numa mesinha ao lado, onde, quando as prendas alastram, também serve para ir colocando os papéis e as fitas dos embrulhos. Porém…, num esforço contra-a-maré dos modernos costumes, por todo o lado se armam presépios nesta época natalícia: grandes, pequenos, com muitas peças ou apenas com as seis figurinhas essenciais, retirando protagonismo ao burrinho e à vaquinha, involuntários anfitriões de tão sagrados personagens.

No Algarve, por exemplo, as autar-

quias e as igrejas não deixam por mãos alheias a armação dos seus presépios. Há-os apenas com o menino Jesus, imperialmente montado numa pirâmide de degraus de uma depurada pureza e significado. Há-os feitos a partir dos mais diferentes materiais, croché, cortiça, sal, etc… Há-os das mais diferentes dimensões. Apregoa-se o tamanho, a despesa, o número de peças, o peso, o trabalho que tudo aquilo deu. Medem-se e comparam-se uns aos outros, no receio de perderem para a concorrência. São competitivos. Atraem visitantes. As entradas por vezes são pagas. Construir presépios tornou-se numa espécie de negócio. Seria difícil listar todos os locais públicos do sotavento algarvio - e

seguramente do restante Algarve e ainda do barrocal e da serra - onde entidades civis e religiosas erguem presépios tidos como herdeiros de longas e ininterruptas tradições mas, no fundo, pouco interesse desperta nos particulares, porque a grande reunião familiar de dezembro acontece não à volta do nascimento regenerador do divino menino, mas de fartas comezainas e de intermináveis trocas de presentes, revestidas de um indubitável interesse económico para logistas, mas de eficácia duvidosa no que concerne ao fortalecimento dos laços familiares.

Confrontados com a multiplicidade de alternativas, escolhemos visitar o museu de Loulé que expunha um exemplar de presépio serrano, tido

Presépios e Tradições

como tradicional, e daí até à raia, Vila Real de Santo António e Castro Marim para admirar, do primeiro, o exemplo do big is beautiful, e do segundo a utilização do sal - matéria-prima que é uma das riquezas desse concelho - para a amorosa construção da pequena estrebaria onde segundo a lenda nasceu o Salvador, estrebaria a que nós, sem saber nada de semânticas, chamamos “O Presépio”.

O presépio serrenho é aquele que de modo mais direto entrecruza os festejos pelo nascimento de Jesus com as raízes pagãs que mandavam celebrar o solstício de inverno com o seu telurismo, a sua ligação, à terra, às colheitas, à vida. É de uma grande simplicidade. Usualmente é construído em escadaria com três

degraus (antigamente utilizavam-se gavetas de diferentes dimensões voltadas ao contrário e cobertas com belos panos brancos rendados) onde, no degrau mais alto, domina a figura solitária do Jesus Menino em forma de “Cristo Pantocrator”. Pelos degraus espalham-se frutos da terra e sementes germinadas de diversos cereais. Belo e simples, mas detentor de uma semiótica poderosa.

Acontece que, quando chegámos ao Museu para fotografar o dito presépio, o Cristo tinha sido substituído por uma outra figurinha que só muito vagamente lembrava aquela que procurávamos. O António(1) não se conformou com a troca e foi reclamar a devolução imediata da escultura inicial. Calhou bem, porque o pro -

prietário da peça era o senhor Aurélio Cabrita, simpaticíssimo funcionário da Câmara de Loulé, presente na ocasião e que, não lhe sendo possível repristinar o Menino, solicitou uma cópia da fotografia que constava do folheto camarário propriedade da fotógrafa Helga Serôdio, que se prontificou a enviá-la e cuja gentileza aqui agradecemos.

No extremo do Sotavento Algarvio, o presépio de Vila Real de Santo António - que se apresenta como o maior de Portugal, o que não espanta dada a desmesura da área ocupada e o número de figuras, ocupa o Centro Cultural António Aleixo. Utilizaram-se na sua construção toneladas de materiais e meses de trabalho. Os seus criadores produziram centenas de peças, ca-

da uma delas uma história de rigor e de arte. Algumas dessas cenas que contam costumes ou mesteres, estão animadas. O conjunto foi eletrificado para permitir movimentos e luzes. Impressionante, de facto, mas as parecenças com o humilde e significativo presépio serrenho são absolutamente longínquas. Onde está o mistério dessa noite em que nascem menino e Sol para assinalar mais um ano? Onde está o menino? Onde está sua mãe? Pois, estão lá, mas escondidos pelo conjunto rústico-urbano que se espalha pelos vales e colinas. É muito visitado, é claro, porque a informação, o “maior de Portugal”, aguça a curiosidade.

Já na fronteira com o nosso vizinho único, em Castro Marim, a cor branca

dada pelo sal que reveste o chão do enorme cenário, domina o tradicional presépio da terra, em exibição na Casa do Sal. É didático, e os artistas que o conceberam tiveram atenção aos pormenores étnicos e culturais, recriando um ambiente plausível para instalar a gruta humilde onde o Menino Jesus viu pela primeira vez a luz do dia. Foi talvez injusta, por demasiado incompleta, esta panorâmica sobre os presépios que resistem no sotavento algarvio, pois muito mais teríamos para dizer dos diversos exibidos em Tavira, em Cortelha, em Altura, em Querença, em Odeleite… e tantos outros. Ficará para o ano que vem...

(1) Mestre Homem Cardoso, fotógrafo e amigo, com quem partilho estas crónicas

Alimentação, Natureza e Paisagem: Plantas Silvestres Alimentares, Aromáticas e Medicinais, de Maria Manuel Valagão

DANIEL ROCHA / D.R.

DANIEL ROCHA / D.R.

Doutorado em Literatura na Universidade do Algarve; Investigador do CLEPUL

Alimentação, Natureza e Paisagem: Plantas Silvestres Alimentares, Aromáticas e Medicinais, coordenado por Maria Manuel Valagão, foi publicado pelas Edições Tinta-da-china. Este belíssimo álbum de grande formato, com texto de Maria Manuel Valagão, Maria Elvira Ferreira e José António Passarinho, ilustrado pelas fotografias de Vasco Célio, de certa forma integra um catálogo, formado

pelas obras Algarve Mediterrânico. Tradição, Produtos e Cozinhas (2015) e Vidas E Vozes Do Mar E Do Peixe (2018). Numa luxuosa edição, de grande dimensão, assumindo-se em simultâneo, à semelhança dos volumes anteriores, como um documento etnológico, com artigos breves, de leitura acessível, um hino ao resgate da cultura local, um álbum de fotografias e uma espécie de postal do Algarve, através das pessoas, das plantas, dos jardins comestíveis, das mezinhas, das comidas, do património oral. É também um libelo contra a perda da identidade que adveio das consequências da generalização da agricultura industrial, e da subsequente transformação da paisagem.

A primeira parte do livro reúne três capítulos da coordenadora da obra, que versam sobre o papel da alimentação na sua relação com a natureza, atentando em modelos de produção agrícola que regenerem a capacidade do solo e a biodiversidade; no segundo texto, passa-se em revista o papel das plantas na alimentação mas também nos processos de cura, quer na ciência erudita quer na sabedoria popular; no terceiro capítulo, interliga-se paisagem com gastronomia, quer na forma como os nossos pratos podem ser enriqueci-

dos visualmente, quer como os alimentos nos podem religar à terra e ao mar, o que por sua vez nos deve remeter para práticas ecológicas mais coerentes.

Este livro pretende ainda servir de guia para uma redescoberta do papel das plantas silvestres alimentares, aromáticas e medicinais, quer na identidade alimentar, quer na conservação da biodiversidade, ainda que estas quase se ocultem na paisagem, ao lado de outras espécies de maior porte, mais vistosas, e que moldam os campos. A segunda parte do livro estrutura-se justamente em fichas de caracterização de 80 plantas.

Na terceira e última parte do livro, há três capítulos sobre o modo de produzir estas plantas e de as consumir, desde como cultivar um jardim comestível até a uma série de receitas, que, como já acontecia nos outros volumes, assentam em património oral.

Maria Manuel Valagão é licenciada em Farmácia pela Faculdade de Farmácia de Lisboa e doutorada em Ciências do Ambiente pela Universidade Nova de Lisboa (UNL). Foi investigadora em sociologia da alimentação e ambiente (Instituto Nacional de Investigação Agrária), consultora da Divisão de Políticas de Alimentação e Nutrição da FAO/ONU, perita no Comité Scientifique

des Appellations d’Origine, Indications Geographiques et Attestations de Specifité Alimentaire da CE, Bruxelas, e professora convidada no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE). Actualmente é investigadora do Instituto de Estudos de Literatura e Tradição – Patrimónios, Artes e Culturas da UNL. Autora e co-autora de diversas publicações, nomeadamente os livros Algarve Mediterrânico: Tradição, Produtos e Cozinhas (2015), em co-autoria com Vasco Célio e Bertílio Gomes (Prix de la Litterature Gastronomique e laureado em duas categorias nos Gourmand Awards), e Vidas e Vozes do Mar e do Peixe (2018), em co-autoria com Nídia Braz e Vasco Célio (primeiro lugar na sua categoria dos Gourmand Awards).

Maria Elvira Ferreira é licenciada em Agronomia e doutorada em Engenharia Agronómica pelo Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa. É Investigadora do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, em Oeiras. Tem dedicado a sua actividade ao estudo das tecnologias de produção de culturas hortícolas, através de projectos de investigação, desenvolvimento experimental, demonstração e

inovação na área das culturas hortícolas e das plantas aromáticas e medicinais. É autora de artigos científicos, bem como de divulgação e de livros sobre culturas hortícolas. De 2009 a 2014, foi presidente da direcção da Associação Portuguesa de Horticultura.

Passarinho tem tido contacto, desde a juventude, com as plantas hortícolas e condimentares e da flora de uso medicinal, mantendo um espaço hortofrutícola onde se dedica a experimentar e a aprender com a natureza. É fascinado pela flora espontânea e cultivada.

Enquanto engenheiro agrónomo e investigador, trabalhou com plantas nos domínios da fisiolo-

gia vegetal, da bioquímica e da fitoquímica. Tem publicado trabalhos sobre plantas da flora portuguesa e sobre plantas silvestres comestíveis. Doutorado em Engenharia Agronómica pelo Instituto Superior de Agronomia, Universidade Técnica de Lisboa. Vasco Célio é fotógrafo, e está baseado no Algarve. Desenvolve a sua actividade em quatro continentes. Com formação muito ecléctica na área da fotografia, tem frequentado formações de diversas organizações. Participou em vários projectos como o MobileHome ou Projecto Troika. É sócio fundador do estúdio F32, posteriormente Stills. No campo da gastronomia destaca-se a sua obra como fotógrafo oficial do International Gourmet Festival, do restaurante Vila Joya, no Algarve, onde acompanha autênticas maratonas culinárias, com a participação dos mais reputados chefs de nível internacional, registando os gestos e rituais criativos de aromas e sabores até à apresentação dos pratos. Destaca-se também a sua participação no Portugal dos Sabores e em projectos de empresas e instituições. Em paralelo, desenvolve trabalho como autor, em projectos expositivos ou editoriais no campo das artes visuais.

A Última Lua de Homem Grande,

Obra finalista do Prémio LeYa em 2021, A Última Lua de Homem Grande, do autor cabo-verdiano Mário Lúcio Sousa, publicado pela Dom Quixote, é um belíssimo e original romance sobre uma grande figura nomeada como um dos grandes líderes da História, coincidentemente, três meses apenas depois de o escritor ter terminado o livro. Num repto lançado em 2020 pela BBC History Magazine aos historiadores, sobre quem seria o maior líder da História, tendo exercido poder mas também um impacto positivo, entre

os vários nomeados, de reis a papas, surgiu, em segundo lugar, o nome de Amílcar Cabral.

Como nos é dito logo na nota introdutória, “Este livro conta a sua vida na sua morte”.

O romance inicia justamente com ecos de Crónica de uma Morte Anunciada, de Gabriel García Márquez, pois, ao lermos, logo na primeira página, que são cerca das 22h00 quando lhe dão um tiro, recuamos logo em seguida para a manhã desse dia, pelas 6h45, em que o protagonista afirma, frente ao espelho “Est’é nha último dia” (pág. 18).

O romance é narrado na terceira pessoa. Contudo, a narrativa desfia-se num original e inusitado monólogo ou, como se pode ler nas primeiras páginas, um “solilóquio” (pág. 19), intercalado com breves falas e pensamentos, alternando entre o presente, em que a vida do protagonista deitado por terra se esvai, com o passado, à medida que as memórias se tornam nitidamente vívidas.

Como se aos últimos segundos de existência correspondesse o esbater das fronteiras entre o agora e o então.

A tudo isto, omnisciente e omnipresente, persiste o grande olho da Lua

Cheia. Simultaneamente, ao passar em revista a sua existência inteira, Amílcar tenta compreender, afinal, quem deseja a sua morte e desferiu aquele tiro – “tenta vislumbrar onde foi que seu caminho se entortou e veio dar neste dia de matança pressentida” (pág. 50).

Sem chegar a meio século de vida, confrontado com a morte aos 49 anos, o nosso herói revive uma vida cheia, em regressões em que revisita a infância, a relação com a mãe, a sua vida de estudante, os amores, as traições, o sonho da independência para as suas duas pátrias, Guiné e

Velhos Lobos,

publicado pela Casa das Letras,

é o mais recente romance de Carlos Campaniço

Romances de Carlos Campaniço têm-se centrado nas comunidades e vivências rurais alentejanas do século passado FOTO D.R.

Oromance tem como fio condutor os encontros e desencontros de duas famílias de classes distintas. Quando Francisco d’Almeida Lobo decide passar a viver a tempo inteiro no Monte do Azinhal para cuidar pessoalmente da propriedade, ignora que a presença da família Velho no Montinho lhe vai criar tensões impossíveis de ultrapassar. Primeiro, porque Jacinto Velho se recusa a trabalhar para ele, preferindo viver com dificuldades do que ser servo. E depois porque a mulher dele é Maria Barnabé. Ainda que no início do romance, não seja clara a relação entre ambos, pois Francisco Lobo parece

procurá-la pelo simples prazer de conversar com ela, a tensão sexual será crescente, com o desejo desmedido do senhor da terra por Maria.

Maria Barnabé é a grande personagem do romance, ainda que algum leitor possa não concordar, e o autor se esquive a perspetivá-la como figura central. Na verdade, ao longo de todo o livro, sabemos muito pouco sobre os seus desejos ou pensamentos íntimos. Em contrapartida, ela parece capaz de saber tudo sobre os outros, como uma Blimunda que vê por dentro das pessoas. Percepcionamo-la sobretudo pelas suas acções, que vão sempre ao encontro de manter a casa de pé e a família unida e íntegra. Famí-

de Mário Lúcio Sousa

Cabo Verde. Simultaneamente, tece-se um certo revisionismo do absurdo da guerra colonial assim como dos meandros dos interesses internacionais e dos desmandos do poder em África – esses “frescos presidentes africanos, tirados doidos e insanos, que lhe viraram as costas, e estão a matar mais compatriotas do que quantos perderam a vida a lutar pelas independências” (pág. 98”.

Por este romance desfilam ainda, mesmo que fugidiamente, grandes figuras do século XX com impacto mundial com quem este Homem Grande, ou Mais Velho, ou Chefe, li-

lia essa que partilha de traços que se podem considerar pouco comuns entre camponeses: cabelo claro, olhos verdejantes rasgados. O seu isolamento e espírito indómito valer-lhes-á a alcunha de bichos, selvagens e primitivos (há inclusivamente um episódio de incesto que pode corroborar a estranheza dos Velho).

Uma personagem singular que não só evoca a força feminina tão característica às obras de Saramago, como tão bem representa o misticismo e a magia. Pode-se aliás considerar que o realismo mágico, já presente num romance anterior do autor, Os Demónios de Álvaro Cobra, irrompe aqui particularmente centrado nes-

ta personagem. Entenda-se por realismo mágico a irrupção de um certo maravilhoso, nomeadamente pagão, em torno de Maria Barnabé. É a ela que as pessoas recorrem para mezinhas, decifração de sonhos, endireitar ossos, e inclusivamente orações. Em alguns momentos fugazes, podemos mesmo constatar como Maria consegue até entrever a alma das pessoas, lendo-lhes os pensamentos.

Os sonhos são aliás uma constante ao longo do romance e servem, não só como avisos, mas também enquanto irrupções de desejos reprimidos, como acontece com Lourdes. Manifestações que inclusivamente orientam mesmo a acção das personagens, desafiando convenções sociais.

A escrita é a um tempo tão distante quanto familiar, mesmo recorrendo aos regionalismos e a um registo narrativo mais arcaico, próximo do oral, narrando num ritmo rápido várias décadas destas famílias, conforme as personagens entram e saem de cena.

O tempo e o espaço são indefinidos, embora, ao conhecer a obra do escritor, e ao atentar nos regionalismos que veiculam a prosa, se possa pensar de imediato no Alentejo profundo de inícios do século XX. É apenas quando já estamos avançados na leitura que encontraremos referências, esporádicas, ao tempo histórico, nomeadamen-

te aos ecos distantes da guerra. A cada capítulo corresponde um ligeiro salto cronológico e na acção, ainda que reine essa ominosa sensação de um tempo suspenso, “parado por entre as azinheiras” (pág. 233). Ainda sobre o ambiente mágico, este parece palpitar na própria paisagem. Há até momentos em que o estado de espírito das personagens parece mudar o clima e o ambiente em seu redor: “No Montinho havia uma

embora tenha havido um momento fugaz logo no início, percebemos como esta história é, afinal, a reconstrução da memória de um Sebastião, que ao longo do romance é descrito como uma criança com um atraso mental, capaz de falar sozinho e brincar com a sua azinheira, mas agora, aos sessenta anos, é ele quem desfia a memória dos eventos passados com a sua família, no seu regresso a casa. Um final que confirma a ominosa sensação de solidão, de que as epígrafes no início do romance davam conta. Não a solidão prazenteira de Sebastião, que parece estar em paz com a vida, mas sobretudo a das várias personagens cujos sonhos e amores foram soçobrando pelo caminho.

dou: líderes de mais de vinte países, figuras históricas como Mao Tsé Tung, Che Guevara, Fidel Castro, um Papa, poetas, e, claro, o seu “herói” (pág. 98) – a massa anónima do povo. Sem se tornar elegíaco ou encomiástico, este é um belíssimo romance, onde vinga sobretudo a originalidade da prosa. Ainda que possamos pensar em reminiscências da prosa de Mia Couto, Mário Lúcio Sousa volta a provar a sua destreza e inventividade narrativa (como em romances anteriores). Temos aqui falas em crioulo, que surgem imediatamente traduzidas em português

logo de seguida, como um eco. Novos vocábulos criados pelo autor, tão sugestivos quanto líricos – “eram um apaixonado e uma amãexonada” (pág. 40). Marcas pontuais de outras variantes do Português, como acontece com “advertiu-lhes” (pág. 213), em vez de “advertiu-os”. Expressões e trocadilhos, “desunindo e concluindo” (pág. 214). E uma prosa tão lírica quanto viva, demonstrando a plasticidade da língua portuguesa além-fronteiras.

Mário Lúcio Sousa nasceu no Tarrafal, ilha de Santiago, Cabo Verde, em 1964. Licenciado em Direito

paz estranha, pois, sem Jacinto ter rebentado a sua fúria contra a filha e a mulher, esta podia ver-se suspensa na atmosfera da casa, pairando sobre os objectos e as cabeças de todos.” (pág. 175) No último capítulo do livro,

Carlos Campaniço nasceu em Safara, no concelho de Moura. Os seus romances de época têm-se centrado nas comunidades e vivências rurais alentejanas do século passado e no seu imaginário colectivo. Publicou Molinos, 2007 (romance); Da Serra de Tavira ao Rif Marroquino. Analogias e Mitos, 2008 (ensaio); A Ilha das Duas Primaveras, 2009 (romance); Os Demónios de Álvaro Cobra, 2013 (romance, Prémio Nacional Cidade de Almada 2012); Mal Nascer, 2014 (romance finalista do Prémio LeYa e Vencedor do Prémio Mais Literatura da revista Mais Alentejo, 2014); As Viúvas de Dom Rufia, 2016 (romance).

pela Universidade de Havana, foi deputado do Parlamento e embaixador cultural do seu país antes de se tornar, em 2011, Ministro da Cultura. Condecorado com a Ordem do Vulcão, ao lado de Cesária Évora, foi o artista mais jovem de sempre a receber tal distinção. É músico e compositor. É autor de vários romances, como O Novíssimo Testamento (romance, 2010), Prémio Literário Carlos de Oliveira; Biografia do Língua (romance, 2015), Prémio Literário Miguel Torga e Prémio do P.E.N. Clube para Narrativa; O Diabo Foi Meu Padeiro (2019).

IMPÉRIO JÚDICE FIALHO

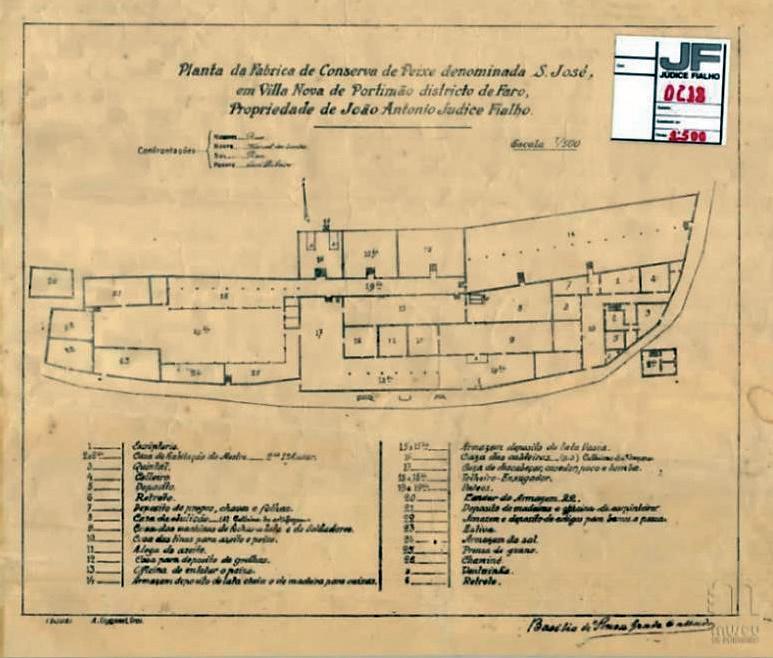

Fábrica Júdice Fialho de S. José em Portimão

LUÍS DE MENEZES Investigador e Documentalista

LUÍS DE MENEZES Investigador e Documentalista

Afábrica de conservas de sardinha de S. José, localiza-se no local denominado da Esperança, rua de S. José, freguesia e concelho de Portimão, distrito de Faro, e teve concessão de alvará n.º 4159 de 14-10-1923 (ou 14-7-1924). Construída de raiz, terminou a sua instalação a 5-7-1892, especializando-se em conservas de sardinha.1 Segundo a descrição (de 1909) do padre José Vieira na sua obra “Memória Monográfica de Portimão” publicada em 1911 «Abrange a fábrica de S. José uma área de 18.000 m² na qual se contêm: escritório, morada do mestre, tinas, adega de azeite, casas de descabeçar e enlatar, oficinas de soldadores, máquina de ebulição, geradores de vapor, armazéns para depósitos de madeiras, oficinas de carpinteiros, estiva e casas de enxugar o peixe. Pessoal do escritório: gerente, caixa e mais 4 empregados com a média de 1$000 reis diários. Pessoal da fábrica: mestre e contra

mestre, mestra e contra mestra com a média de 1$500 reis diários; 20 soldadores, média 1$200; 200 mulheres a 30 reis por hora, media 300 reis», acrescentando o referido autor que «N’um compartimento de 5m x 24m da fábrica de S. José está instalada a oficina das latas vazias.

Tem no centro uma árvore de 24m, de comprimento movida por dois electromotores de 4 cavalos cada, e outra junto à parede do nascente com 20m de comprimento movida por dois electromotores de 4 ½ cavalos.

Estas árvores dão movimento a duas máquinas onde trabalham 70 operários e produzem 10:000 latas por dia. Média dos salários, 290 reis diários».2 A fábrica de S. José, continha as se-

guintes máquinas e equipamentos, segundo o inventário de 1932 «13 mesas de descabeçar; 4 carros de cozer, 3 carros de estufar; 2 cofres de cozer; 1 cofre estufa, 10 mesas de enlatar de pedra, com 130 lugares; 6 cravadeiras Matador; 1 cravadeira Bliss. Na secção de guano, 2 cozedores (dornas) e 4 prensas Mabile para guano, como máquinas diversas eram contabilizadas, 2 burrinhos para alimentação das caldeiras; 1 bomba de vapor para tirar água; 2 depósitos aéreos para água; 2 depósitos rectangulares para lavar grelhas; 3 cravadeiras para frutos; 1 balancé; 3 caldeiras de vapor todas de 7 kgs; 3 motores de vapor e 1 dínamo accionado por um dos motores a vapor».

Na vistoria realizada à fábrica de S. José pela Inspeção Geral de Fiscalização do Consórcio Português de Conservas de Sardinha a 16-2-1933, constavam 3 caldeiras a vapor da marca João Perez, 2 cozedores (1 de 1m,26 de comprimento, 1m,25 de largura e 1m,35 de altura e outro de 1m,26 de comprimento, 1m,25 de largura e 1m,48 de altura) e 1 esterilizador (de 2m,57 x 1m,12 x 0,92), 1 tanque para Banho-Maria (de 2m,57 x 1m,12 x 0,92) e 7 cravadeiras (6 Matador e 1 Bliss). As áreas calculadas nessa vistoria para esta fábrica eram em solo coberto de 3.790m2, alpendre 1.000m2 e terreno livre 1.571m2. Produzia 16.732 caixas com o peso líquido de 401.508 kl em 1929, 24.451 caixas com o peso líquido de 586.824 kl em 1930, 39.157 caixas com o peso líquido de 939.768 kl em 1931, 25.128 caixas com o peso líquido de 603.072 kl em 1932, no total de 105.468 caixas e peso líquido de 2.531.232 kl entre 1929-1934.3

Por despachos ministeriais do Subsecretário de Estado ou do Ministro do Comércio e Indústria era esta fábrica autorizada: a 14-12-1934, a

instalar 1 máquina de azeitar; a 9-31936, a Júdice Fialho, através do seu administrador D. António de Sousa Coutinho, pedia autorização para montar uma máquina de lavar lata cheia; a 4-5-1936, era autorizada a substituir uma cravadeira Elias, por outra Sudry B.C. 12, conforme publicação no Diário do Governo n.º 118 de 21-5-1936; a 9-11-1938, a instalar 1 motor a vapor de 2 cilindros de 95 mm de diâmetro, 115 de curso e 290 rotações de potência e 7 HP; a 9-121938, a instalar um motor eléctrico Siemens de 110 volts, 65 amperes, 5,8 C.V. e 1260 rotações, destinado a accionar uma máquina de lavar latas, sendo publicado no Diário do Governo, IIª Série n.º 3 de 4-1-1939 e no Boletim da Direcção-Geral da Indústria (DGI) n.º 70 de 11-1-1939; a 8-5-1939, a instalar um cozedor simples igual ao aí existente e uma cravadeira Sudry B.C. 15, sendo publicado no Boletim da DGI n.º 120 de 25-5-1939; a 16-10-1939, a instalar uma máquina de embalar latas “Rose Brothers”, sendo publicado no Diário do Governo, IIª Série, n.º 255 de 2-12-1939; a 1-4-1940, a instalar 2 filtros para azeite, com as respec-

Portugal hoje, a vontade e sabedoria de existir

JORGE QUEIROZ SociólogoPara compreender a existência colectiva e outros aspectos da contemporaneidade, há que sair do universo dogmático, questionar os “mare clausum” políticos e académicos.

Ao longo de anos lemos textos que pouco interrogam e muito afirmam, as TVs e jornais estão cheios de estados de alma ideológicos e omissões de realidades

construtivas, exercícios de oratória ou de escrita que não explicam causas, mas aumentam efeitos e complexos.

Se hoje existem áreas prioritárias na educação em Portugal são o conhecimento do território, a língua e a cultura. Valorizar recursos nacionais, nomeadamente humanos e culturais, não os alienar, torna o País menos vulnerável e confiante.

Neste âmbito, do ponto de vista

humano, analisar os resultados definitivos dos Censo 2021, um rigoroso TAC político e social, é exercício obrigatório.

É insuficiente explicar a longevidade do País pela existência de territórios com clima “ameno”, recursos que permitiram o desenvolvimento de capacidades produtivas, mercantis e de autodefesa, uma língua comum que desenvolveu a comunicação entre os habitantes e sentimentos de pertença, crenças e comportamentos que estabeleceram padrões de cultura.

Contudo, o ser colectivo de que fazemos parte, passou por transformações físicas, geoculturais, demográficas, económicas e políticas, transições por vezes revolucionárias para regimes com fundamentos ideológicos antagónicos, mudanças onde cultura como conjunto de valores espirituais ou imateriais tiveram papel determinante. Quando Fernand Braudel formulou o conceito de “geo-história” introduzindo nele dimensões ambientais e culturais, suscitou o encontro com diversos tempos histórico-sociais, os eventos ou acontecimentos breves, a conjuntura dos mesmos e a “longa

duração”, esta constituída pelos elementos que permanecem na vida colectiva, aparentemente imutáveis, valores e comportamentos que viajam, regressam, transportam e alteram, o caso português é paradigmático.

Ao reflectirmos Portugal vamos encontrar esses mesmos tempos, a partir das ciências sociais, em particular da geografia humana aplicada, desenvolvidas por Orlando Ribeiro e outros cientistas sociais, alguns deles contaminados pelo “determinismo geográfico”, o discurso da “inevitabilidade periférica” ainda faz escola.

Com escopos multidisciplinares verificamos o permanente desejo ou necessidade do Reino em se expandir, de forma mais evidente no século XV com as “descobertas”, na perspectiva eurocêntrica, os povoamentos dos arquipélagos da Madeira e dos Açores, a tomada de Ceuta e a ocupação de praças do litoral marroquino e logo no início do século XVI a chegada de armadas portuguesas ao Brasil, à Índia e a outras regiões asiáticas, China, Japão, Ceilão, Molucas,… Contudo sabemos antecedentes da expansão terrestre, realizada pelas ordens militares, cruzados e milícias do cristianismo feudal,

também que a tentativa expansão marítima ocorreu logo no primeiro reinado de Afonso Henriques, com as reorganizações subsequentes das armadas portuguesas ainda na primeira dinastia. Não foram dois portugueses residentes em Avinhão, no início do século XIV, convidar em nome do rei D. Dinis o almirante genovês Pessagno para vir para Lisboa organizar a esquadra portuguesa? Pensadores, de diversas origens disciplinares, sobretudo da filosofia ligada à História, analisaram Portugal tentando estabelecer generalizações com traços psicanalisados da identidade colectiva, ensaios especulativos que influenciaram a construção das autoimagens, com óbvios exageros “sebastiânicos”, conformistas e até pessimistas.

O desmentido do penitente e preconceituoso discurso auto-flagelatório é a permanência de Portugal na “longa duração”, a diversidade e riqueza cultural que encontramos por todo o lado, que há muito pede uma política cultural fundamentada e estruturada para o “tempo longo” que aproxime as actuais gerações da História e do País real.

*O autor não escreve segundo o acordo ortográfico

tivas bombas, sendo publicado no Diário do Governo, IIª Série n.º 86 de 13-4-1940 e no Boletim da DGI n.º 163 de 17-4-1940; a 31-3-1941, a substituir 1 caldeira de vapor, por outra horizontal com as seguintes características: 5,840 m3, superfície de aquecimento 60 m2, superfície de grelha 2 m2, pressão 7 kl, conforme publicado no Diário do Governo, IIª Série n.º 88 de 17-4-1941 e DGI n.º 188 de 16-4-1941; a 4-6-1941, a instalar 2 autoclaves com as dimensões de 1m40 x 1m27 x 3m,60 e o outro de 1m,40 x 1m,27 x 1m,20; a 19-121942, a instalar uma máquina Rose Brothers para embalar as latas de conservas, que estava isenta de autorização do condicionamento industrial segundo a DGI, na conformidade do disposto n.º 3, do artigo 1º do decreto n.º 31403 de 18-7-1941; a 30-12-1947, a substituir 1 cravadeira Matador, por 1 Somme, tipo 736-A; a 27-5-1950, a instalar 2 cofres para cozer peixe com a capacidade máxima de 5.006 m3, sendo publicado no Diário do Governo, IIIª Série, n.º 167 de 20-7-1950; a 28-7-1953, a instalar 1 cravadeira Matador por 1 automática de 2 cabeças, conforme publicação no Diário do Governo n.º 190 de 14-8-1953 e Boletim da DGSI n.º 245 de 9-9-1953; a 12-2-1958, a instalar um cozedor-secador de ar quente com 3m,40 x 1m,85 x 1m,36, sendo publicado no Boletim da DGSI n.º 480 de 12-3-1958; a 3-11-1958, a instalar 2 cravadeiras Matador, modificadas para semiautomáticas

e 1 cravadeira automática Vulcano tipo V3, de 2 cabeças e 2 lunetas para lata redonda, sendo publicado no Boletim da DGSI n.º 516 de 1911-1958; a 21-2-1964, a instalar uma cravadeira automática Vulcano tipo V3, de 2 cabeças e 8 lunetas, sendo publicado no Boletim da DGSI n.º 793 de 11-3-1964.4

Esta fábrica, possuía ainda 1 dínamo gerador de 13,5 kw, que fornecia energia eléctrica para iluminação em 1938 de 1682 kw.5

Em 1945, deu-se início ao projecto de reconstrução da fábrica de conservas S. José e em 1957, vários projectos de alteração na unidade fabril. A 22-3-1958, a fábrica de S. José, estava completamente modernizada e remodelada, sendo requerida nessa data a sua vistoria pela administração da Júdice Fialho ao Instituto de Conservas de Peixe.6

Segundo Ana Rita Silva de Serra Faria, esta unidade fabril produzia para conservas de peixe 395.497 kl em 1929, 571.614 kl em 1930, 912.008 kl em 1931, 652.814 kl em 1932, 268.199 kl em 1933, 674.620 kl em 1934, 724.320 kl em 1935, 566.269 kl em 1936, 456.716 kl em 1937, 584.178 kl em 1938, 633.430 kl em 1939, 697.571 kl em 1940, 171.215 kl em 1941, 258.059 kl em 1942, 424.071 kl em 1943.7

Esta unidade fabril ainda funcionava em 15-5-1985, pois por despacho da Chefe de Gabinete do Secretário de Estado das Pescas, recebia equiparação a crédito piscatório

SIFAP com vista ao financiamento de investimentos nesta e nas outras fábricas Júdice Fialho - Conservas de Peixe SARL.8 Esta fábrica foi adquirida em 1993 por Arnaldo da Conceição Correia, que realizou melhorias no imóvel e equipamento de produção, laborando num curto espaço de tempo até 1997, encerrando então definitivamente.

6 - retrete, 7 - depósito de pregos, chaves e folhas, 8 - casa da ebulição - (a) caldeira de [?], 9 - casa das máquinas de fechar a lata e de soldadores, 10 - casa das tinas para azeite e peixe, 11 - adega do azeite, 12 - casa para depósito de grelhas, 13 - oficina de enlatar o peixe, 14armazém depósito de lata cheia e de madeira para caixas, 15 a 15bis -

20 - 1º andar do armazém. 22, 21 - depósito de madeiras e oficina do carpinteiro, 22 - armazém e depósito de artigos para barcos e pesca, 23 - estiva, 24 - armazém do sal, 25 - prensa do guano, 26 - chaminé, a) ventoinha, b) retrete.

cf. Para a fábrica de conservas de sardinha de S. José, consulte-se a monografia de Luís Miguel Pulido Garcia Cardoso de Menezes - João António Júdice Fialho (1859-1934) e o Império Fialho (1892-1981), Lisboa: Academia dos Ignotos, 2022, pp. 32-36; Museu Municipal de Portimão (MMP), Arquivo Histórico, 5ª Circunscrição Industrial, Processo n.º 140: S. José (Júdice Fialho), Alvará n.º 4159 de 14-10-1923 e Jorge Miguel Robalo Duarte Serra - O Nascimento de um império conserveiro: “A Casa Fialho” (1892-1939) [Texto Policopiado], tese de Mestrado em História Contemporânea pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade do Porto, 2007, p. 56. A 5ª circunscrição industrial abrangia Évora, Beja e Faro; a data de concessão de alvará n.º 4159 de 14-7-1924, encontra-se na vistoria realizada à fábrica de S. José pela Inspeção Geral de Fiscalização do Consórcio Português de Conservas de Sardinha a 16-2-1933.

2cf. José Gonçalves Vieira - Memoria Monographica de Vila Nova de Portimão, Porto: Typographia Universal, 1911, pp. 89-90, MMP, Arquivo Histórico, 5ª Circunscrição Industrial, Processo n.º 140: S. José (Júdice Fialho), Alvará n.º 4159 de 14-10-1923 e Jorge Miguel Robalo Duarte Serra, op. cit., p. 56. A 5ª circunscrição industrial abrangia Évora, Beja e Faro.

3cf. Ministério do Mar, Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), Arquivo do Instituto de Conservas de Peixe (1936-1986), Júdice Fialho, Conservas de Peixe, SARL, Portimão (S. José). Fab. 4.701.109, 1934.

4cf. Ministério do Mar, DGRM, Arquivo do Instituto de Conservas de Peixe (1936-1986), Júdice Fialho, Conservas de Peixe, SARL, Portimão (S. José). Fab. 4.701.109, 1934 e Portimão (S. Francisco). Fab. 4.701.108, 1934.

5cf. Jorge Miguel Robalo Duarte Serra, op. cit., pp. 92-93 e 96.

6cf. Ministério do Mar, DGRM, Arquivo do Instituto de Conservas de Peixe (1936-1986), Júdice Fialho, Conservas de Peixe, SARL. Portimão (S. Francisco). Fab. 4.701.108, 1934 e Portimão (S. José). Fab. 4.701.109, 1934.

Segundo a planta da fábrica de S. José em Portimão esta era constituída em 1912: 1 - Escritório, 2 e 2bis - casa de habitação do mestre, 3 - quintal, 4 - celeiro, 5 - depósito,

armazém depósito de lata vazia, 16 - casa das caldeiras - (a.a) caldeiras de vapores, 17 - casa de descabeçar, cosedor, poço e bomba, 18 a 18bis - telheiro-enxugador, 19 a 19bis - pátios,

7cf. Ana Rita Silva de Serra Faria - A organização contabilística numa empresa da indústria de conservas de peixe entre o final do século XIX e a primeira metade do séc. XX: o caso Júdice Fialho”, Tese de Mestrado, Universidade do Algarve / Universidade Técnica de Lisboa, Faro, 2001, Anexos, quadro II. 6, p. 14.

8cf. Ministério do Mar, DGRM, Arquivo do Instituto de Conservas de Peixe (1936-1986), Júdice Fialho, Conservas de Peixe, SARL, Portimão (S. José). Fab. 4.701.109, 1934).