Facoemulsificazione: evoluzione delle macchine e del chirurgo

Vittorio Picardo

>> INTRODUZIONE

Nel 1967, circa 50 anni fa, la chirurgia della cata ratta veniva eseguita con due scelte di tecniche differenti, legate alle esperienza delle varie Scuo le. Ciò sia in Italia che all’Estero:

i chirurghi che avevano avuto confidenza con l’estrazione intracapsulare con pinza, adopera vano di routine la tecnica della crioestrazione in toto, utilizzando un nuovo strumento, il crio estrattore che, attraverso l’emissione di un gas, anidride carbonica o protossido di azoto, con gelava la punta di un manipolo plastico; i chirurghi che avevano sposato la scelta del la estrazione extracapsulare, migliorarono la loro tecnica, ponendo maggiore attenzione ad alcuni step chirurgici, come la rimozione più accurata delle masse corticali residue.

Questo gruppo di chirurghi passarono dopo l’av vento delle macchine autonomizzate per la I/A ad una cosiddetta “estrazione extracapsulare pianifi cata”, adoperando anche loro una strumentazione chirurgica, un sistema di irrigazione e aspirazione modulabile meccanico, che migliorò notevolmen te la qualità della chirurgia.

L’estrazione intracapsulare, praticata in Italia dal la maggior parte dei chirurghi e specialmente nelle sedi istituzionali, Università e grossi centri ospedalieri, aveva rimosso alcune complicanze di questa chirurgia, pur non nascondendo gli even tuali rischi dovuti ad altro tipo di evenienze avver se, la più importante delle quali era la rottura della ialoide e la perdita di vitreo con conseguente sof ferenza vitreo retinica.

Inoltre, questo tipo di chirurgia si abbinava ad un taglio grande, circa 160°-180°, che veniva esegui to con tecnica “ab interno”, adoperando il coltel lino di Graefe, o con tecnica “ab externo”, pre parando il lembo congiuntivale prima ed aprendo

poi la camera anteriore con una lancia, per prose guire poi il taglio con delle forbici corneali. In ogni caso, la struttura corneale veniva incisa per un ampio arco di circonferenza con inevita bile astigmatismo indotto di valore significativo, almeno 1,5-2D contro regola. Questo tipo di chirurgia produceva delle variazio ni anatomiche facendo avanzare di molto il vitreo, sino a portarlo spesso a un contatto pupillare, e la necessità di eseguire una iridectomia chirurgica, per prevenire il blocco pupillare, innescando con temporaneamente movimenti di endoftalmodo nesi, che sicuramente producevano ripercussioni sulla retina periferica e del polo posteriore. Chis sà quanti edemi maculari all’epoca non furono diagnosticati, sia per mancanza di strumentazio ne adeguata, sia perché i tempi di riabilitazione visiva e funzionale erano comunque dilatatati si gnificativamente, sia perché le correzioni ottiche lasciavano molto a desiderare.

L’arrivo della facoemulsificazione negli anni 70 fu acquisita più velocemente dagli Oculisti che ese guivano la chirurgia extracapsulare, perché abi tuati all’uso di una strumentazione con comando a pedale.

Più complesso fu comunque da parte di questi primi chirurghi imparare a coordinare meglio le

6 viscochirurgia 2 • 2022

SPECIALE Storia ed evoluzione della chirurgia della cataratta in Italia • Lucio Buratto

>>

Cristallino umano

varie fasi chirurgiche con i comandi prodotti at traverso l’uso del pedale e dei settaggi selezio nati sul pannello della unità faco.

Tutto l’equipaggiamento chirurgico relativo alla facoemulsificazione produsse un cambio di mentalità, un rinnovamento dello strumentario chirurgico, arricchito di prodotti monouso e con la necessità di porre molta attenzione ad alcuni particolari di tecnica e un controllo rigoroso nei settaggi delle unità faco da parte dell’Oculista. Il chirurgo doveva, quindi, non solo saper fare l’intervento, ma anche modulare le varie funzioni della sua unità faco in base al tipo di cataratta da trattare.

Infine, più tardi, si affacciava sul tavolo servitore un nuovo “strumento chirurgico”: il visco mate riale.

Le due tecniche, estrazione intracapsulare ed estrazione extracapsulare, divenuta ormai faco emulsificazione, furono eseguite per qualche anno, parallelamente con discussioni di carattere scientifico nei vari convegni e congressi, finche non fu ben chiaro a tutti il grande salto qualitativo che la tecnica di facoemulsificazione aveva intro dotto, che poi negli anni aumenteranno sempre più.

>> LE PRIME MACCHINE – LE PRIME AZIENDE

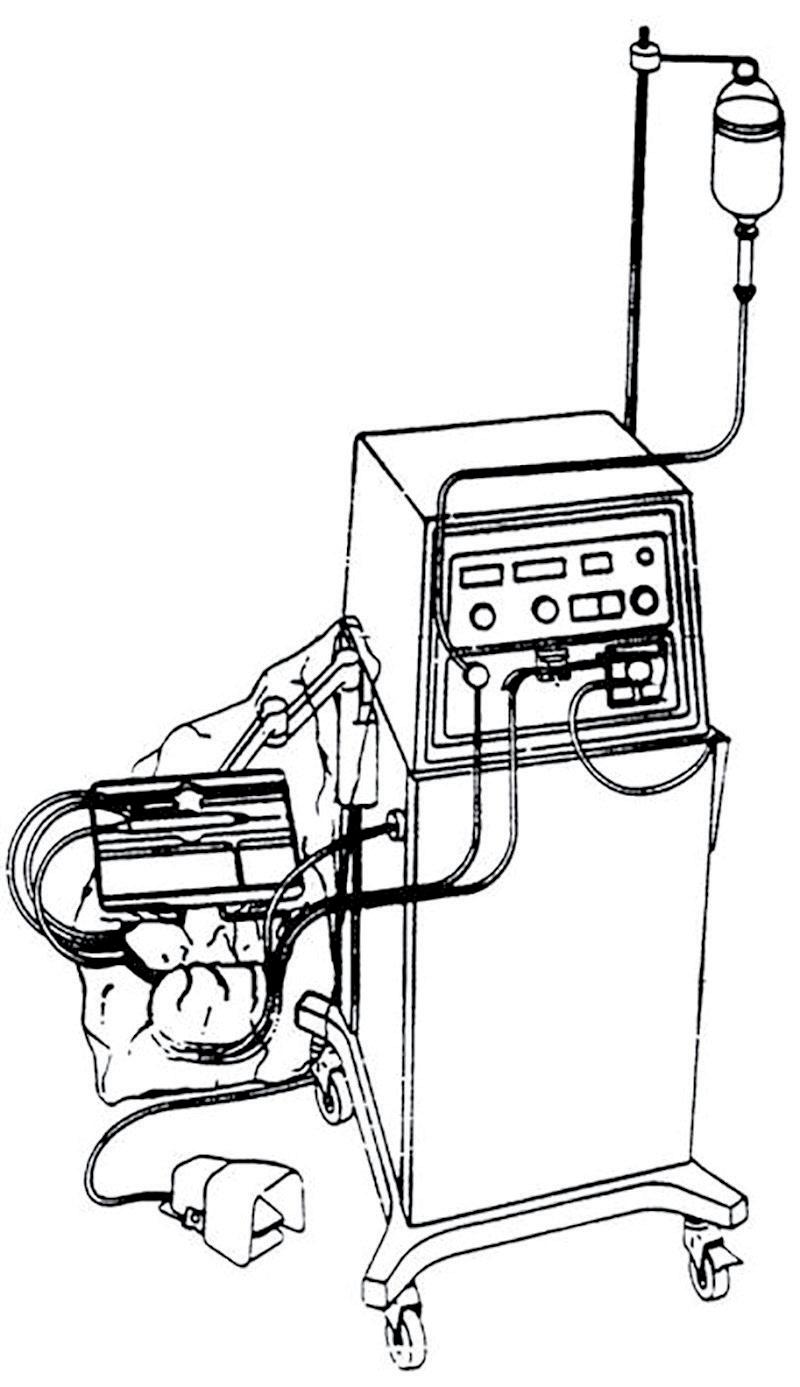

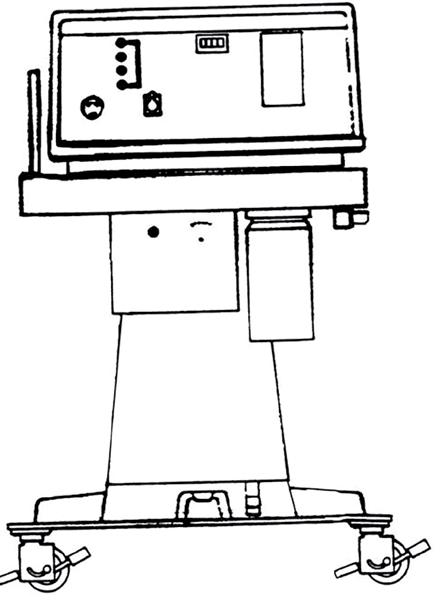

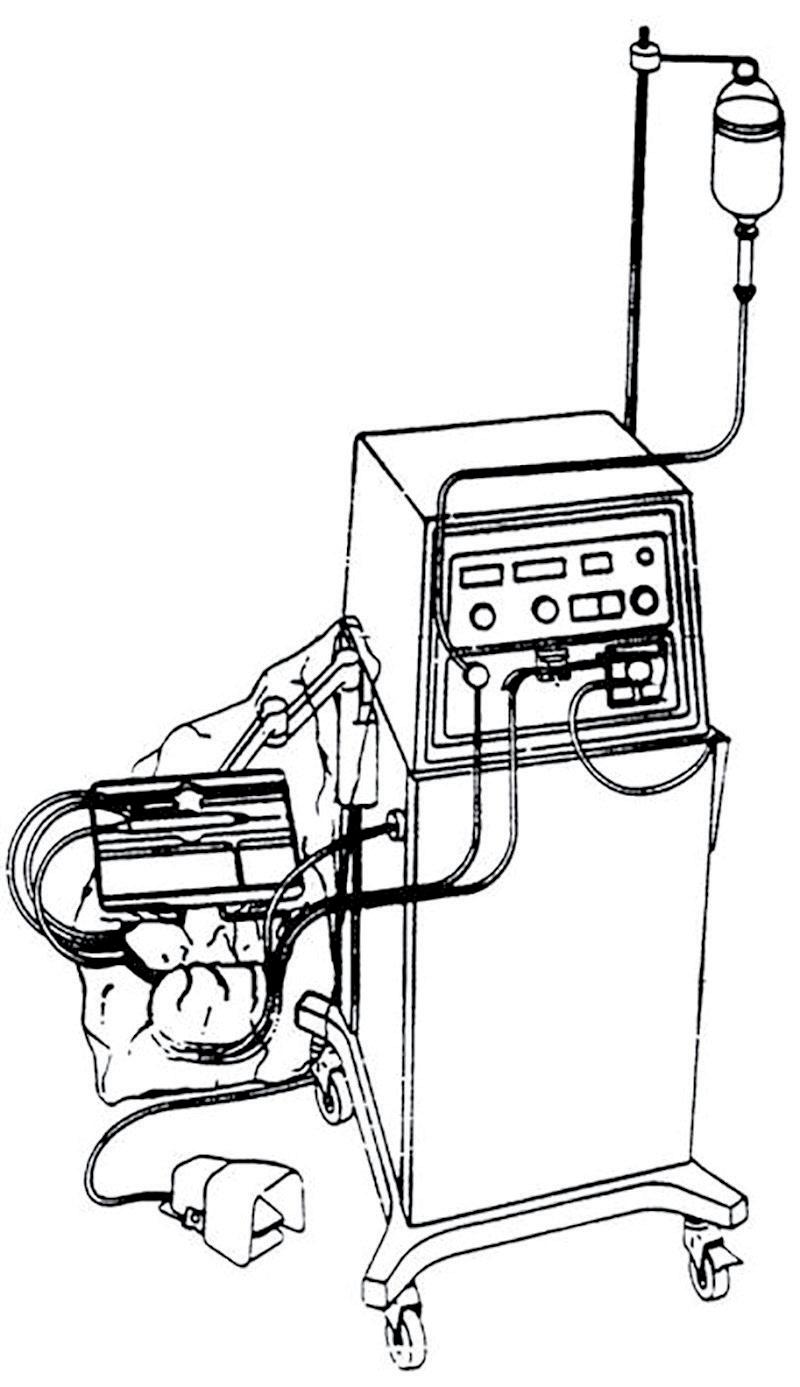

Nel primo decennio 1970-1980 le unità faco era no piuttosto ingombranti, semplici per tecnolo gia e venivano poggiate su normali carrelli da sala operatoria, sostituiti poi in poco tempo da carrelli dedicati, dove era posizionato un siste ma di sostegno e regolazione della bottiglia di infusione.

Le Aziende che per prime produssero unità faco

furono: CooperVision, che nel tempo poi divente rà Alcon, Allergan, Moria, Optikon, Storz cui se guirono, successivamente, e poi anni dopo tante altre Aziende come Dorc o Oertli, ancora oggi presenti sul mercato.

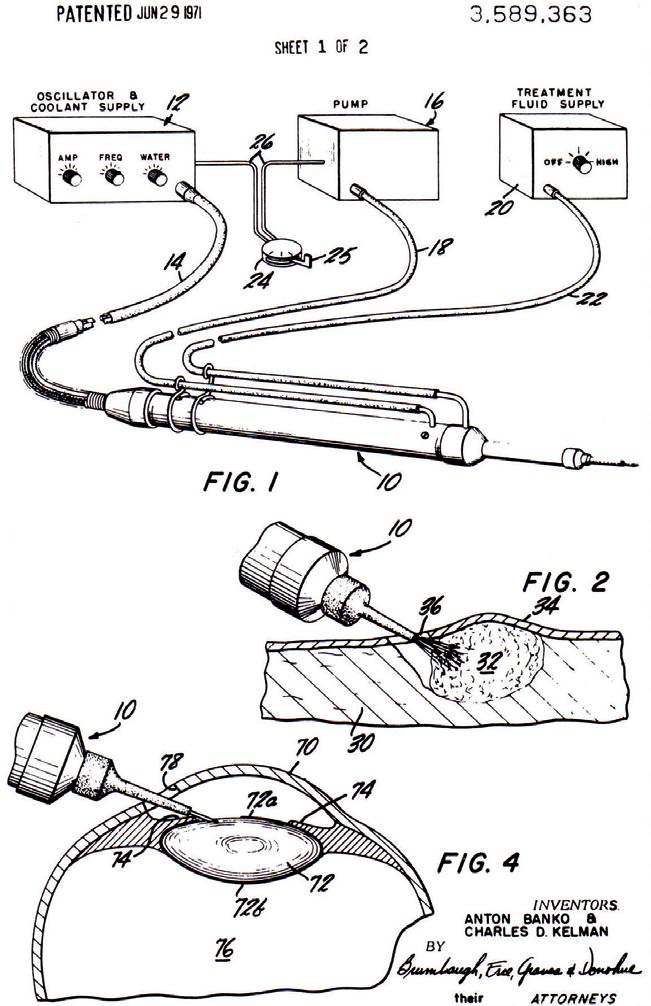

Alcon, allora CooperVision, produsse il proprio faco, sotto diretto controllo del Dr Kelman tra il 1970 e il 1972.

Questa unità chiamata Cavitron modello 7001 fu la prima strumentazione disponibile per questa nuova tecnica.

In pochi anni l’Azienda migliorò e modificò le sue unità con notevoli vantaggi, sia per la gestione delle tecnica che per i risultati clinici.

L’Allergan realizzò acquisendo l’Azienda OMS, un faco denominato Diplomax intorno agli anni 80, con versione nera e bianca, Moria poco dopo produsse l’unità Conquest, mentre la Storz diffe renziò la propria macchina denomina Site con un sistema di vuoto Venturi.

Tutte queste unità avevano delle dimensioni corri spondente circa ad un grosso giradischi da tavolo, mentre Allergan riuscì a compattare molto più il sistema rendendo il Diplomax una unità faco real mente portatile.

>> ALCON / COOPERVISION

La storia dei facoemulsificatori di questa Azienda, comincia con le prime grosse ingombranti stru mentazioni realizzate su diretta progettazione di Charlie Kelman negli anni 70.

CooperVision era il nome della Azienda che pro dusse le prime macchine denominate Cavitron® , modello 7001, poi 7007, 7007A, 8000, 8001, 9000, 9001, fino ad arrivare al Master 10000 V®

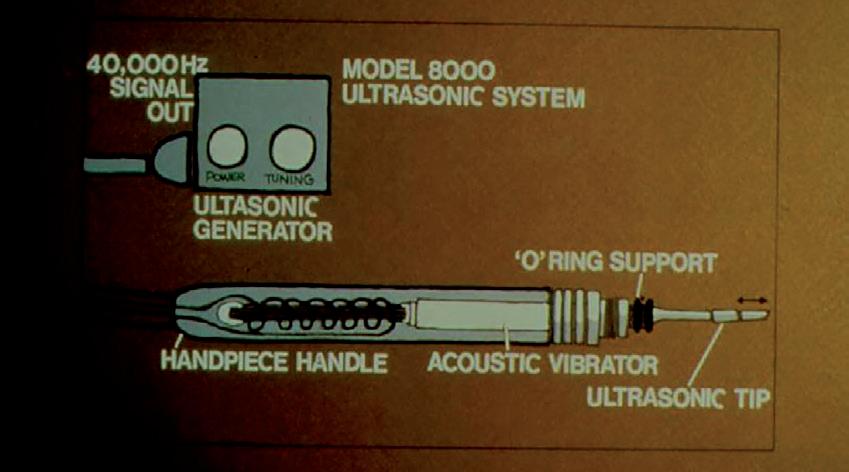

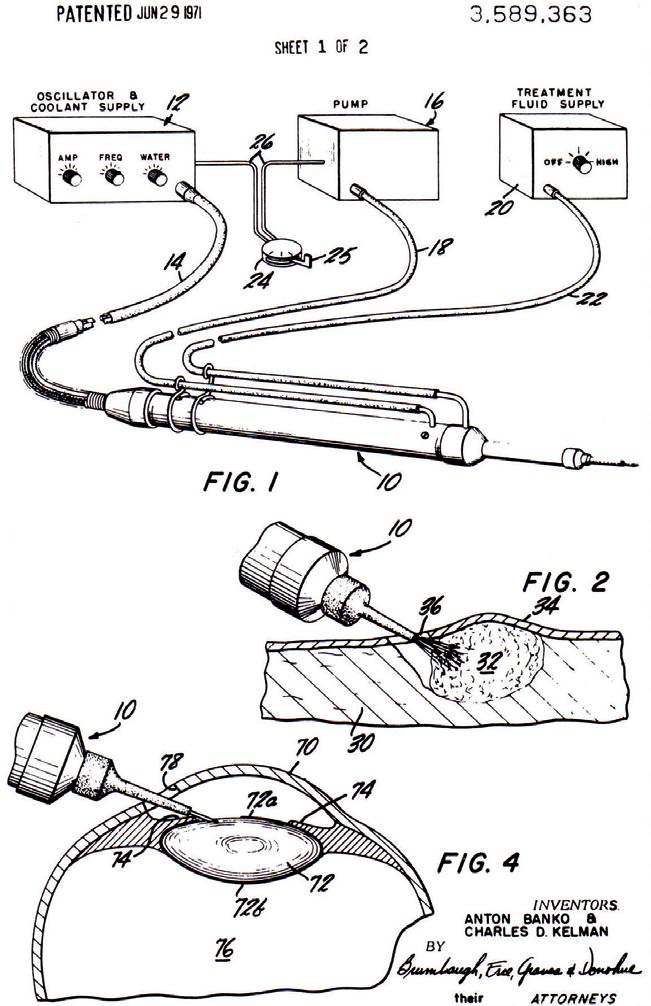

Della famiglia Cavitron, che sono l’inizio della meravigliosa avventura della facoemulsificazione, riportiamo alcune immagini e schede di caratteri stiche tecniche con l’aggiunta di qualche disegno schematico che può facilmente spiegare le prime soluzioni tecniche ed ingegneristiche, adoperate per costruire questi primi facoemulsificatori che erano ingombranti, complicati e anche abbastan za delicati.

La loro evoluzione è parallela alle continue modi fiche di tecnica chirurgica, al miglioramento delle tecnologie a disposizione ed in continua rivoluzio ne, con quella micro computerizzazione che oggi consente di realizzare macchine piccole e com patte, ma super accessoriate.

7viscochirurgia2 • 2022

SPECIALE Storia ed evoluzione della chirurgia della cataratta in Italia • Lucio Buratto

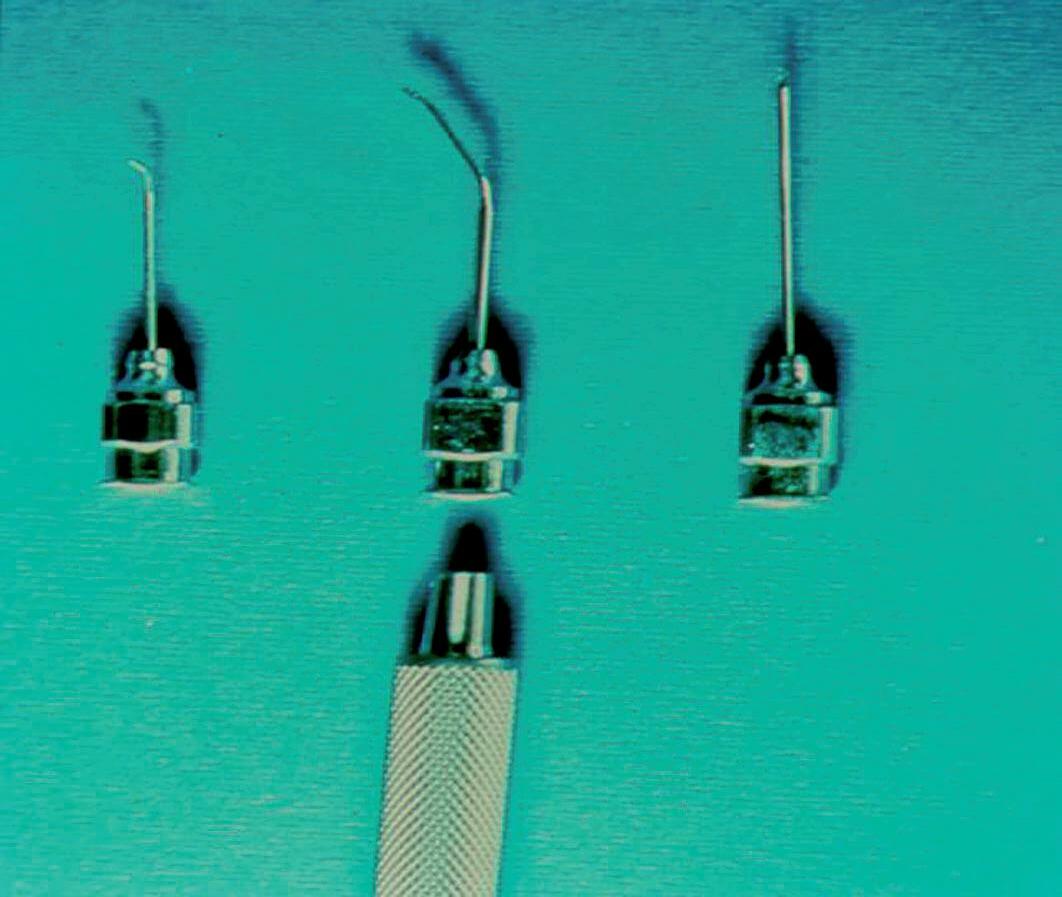

Fase di I/A. Uso di cannule di Buratto

Disegno originale del prototipo di Faco di Banko & Kelman(1971)

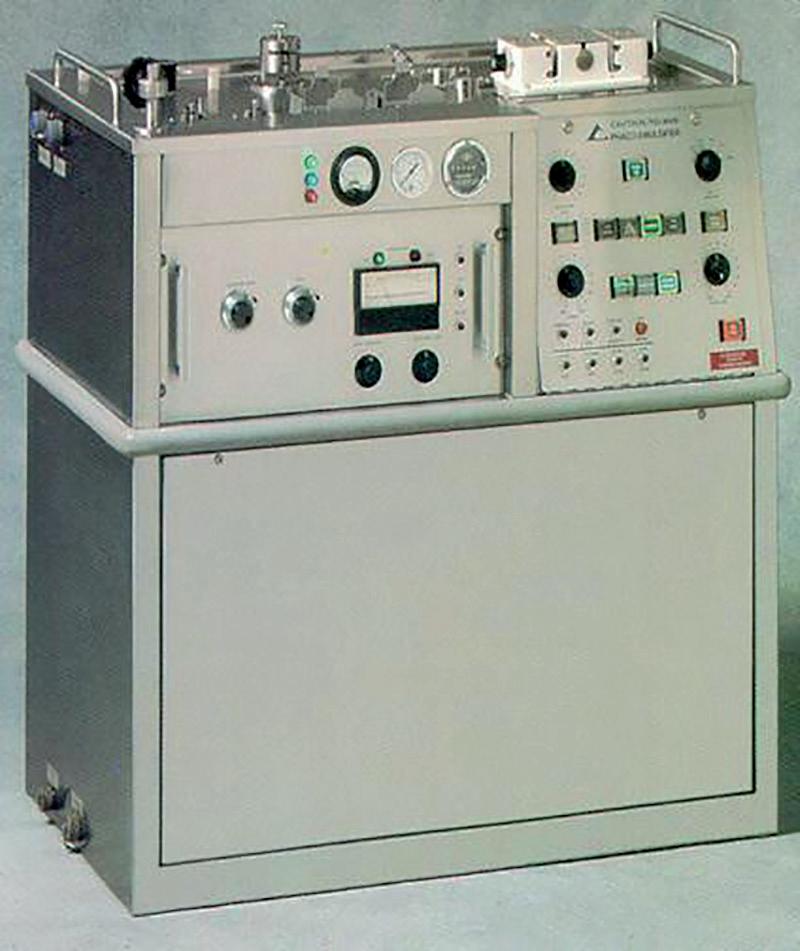

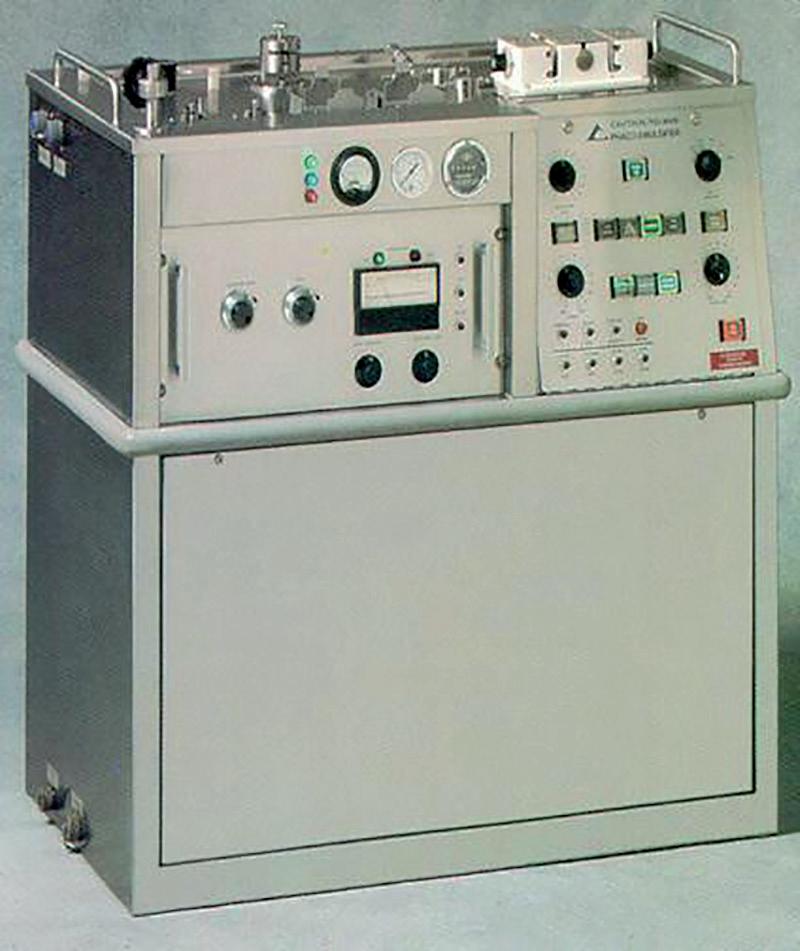

Cavitron ® Modello 7001 (1970 – 1972)

50 unità vendute negli Stati Uniti al prezzo di 40000 $ - 1 solo livello di suzione - Basso potere di US - 2 bottiglie per irrigazione - 1 bottiglia per i liquidi di raccolta - Strumento pesante e ingombrante - Consolle in acciaio

Cavitron ® Modello 7001 - cont.

Il prototipo utilizzato dal Dr. Kelman aveva un braccio snodato per sostenere il pesante manipolo Un sistema di bloccaggio doveva essere azionato prima di iniziare la chirurgia - Peso sconosciuto e ingombrante della macchina - Consolle in acciaio

Cavitron ® Modello 7001

Materiale di consumo / Riutilizzabili 2 bottiglie per irrigazione (Ringer lattato) Bottiglia di plastica per la capsulotomia anteriore sotto aria Tubi risterilizzabili

8 viscochirurgia 2 • 2022

SPECIALE Storia ed evoluzione della chirurgia della cataratta in Italia • Lucio Buratto

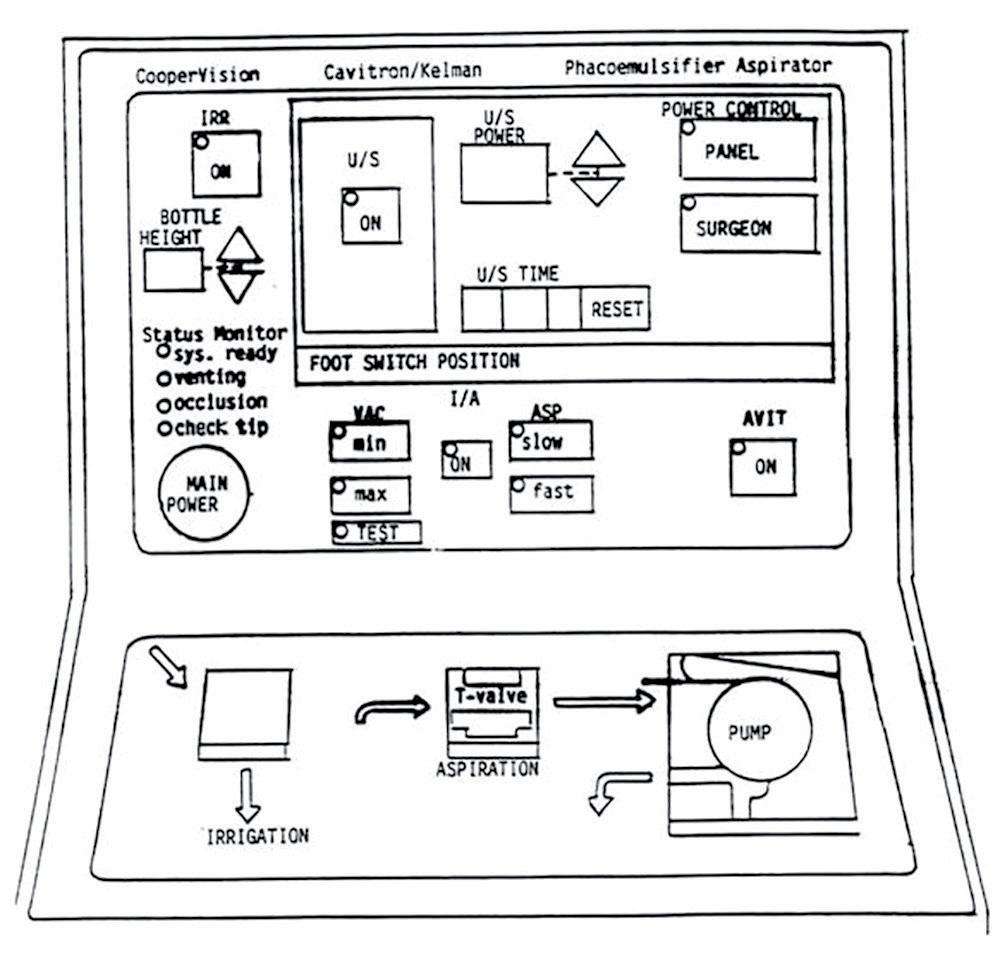

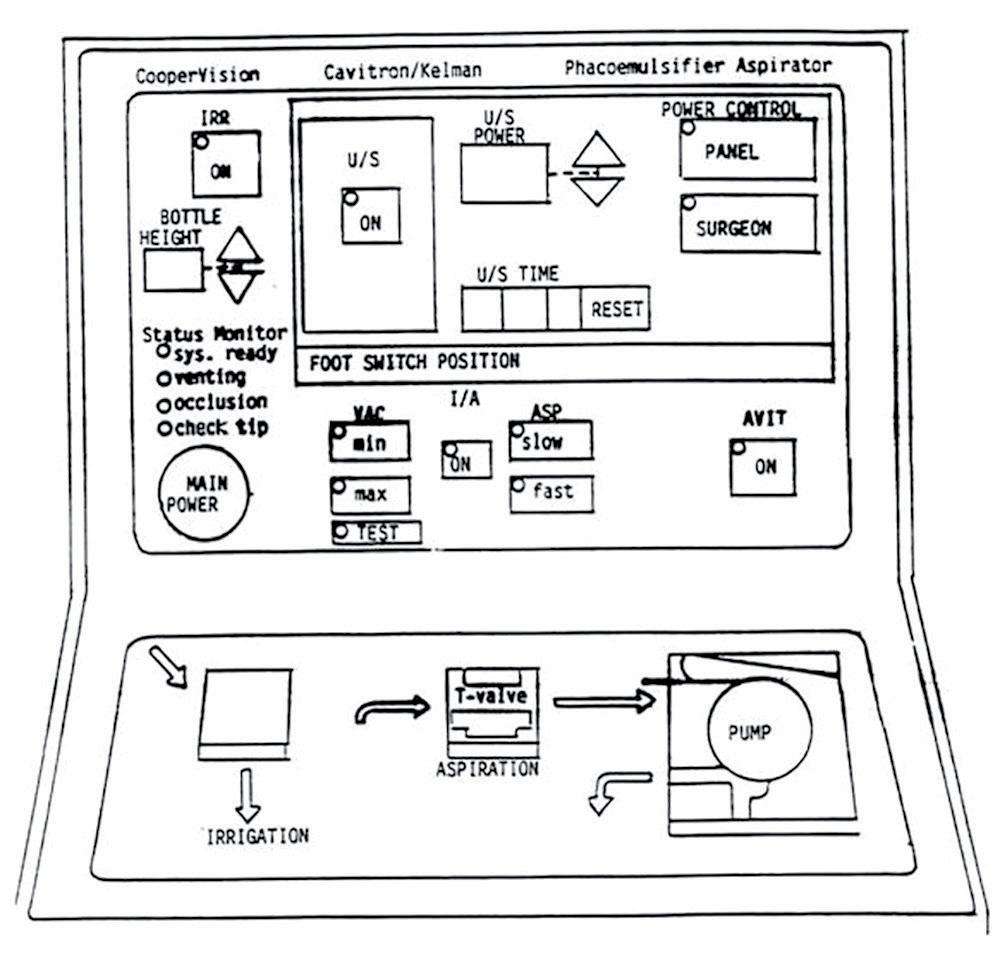

Cavitron ® Modello 7007A. Pannello posteriore Meccanismo di raffreddamento a pressione positiva Sistema di raffreddamento non sterile - Bottiglia di raccolta ad avvitamentoPedale per regolare altezza della consolle - Disegno schematico

Cavitron ® Modello 7007A. Pannello frontale Questo sistema 7007A presenta un solo livello di vuoto sul 7007 e 3 sul 7007A con comando a bottone Disegno schematico

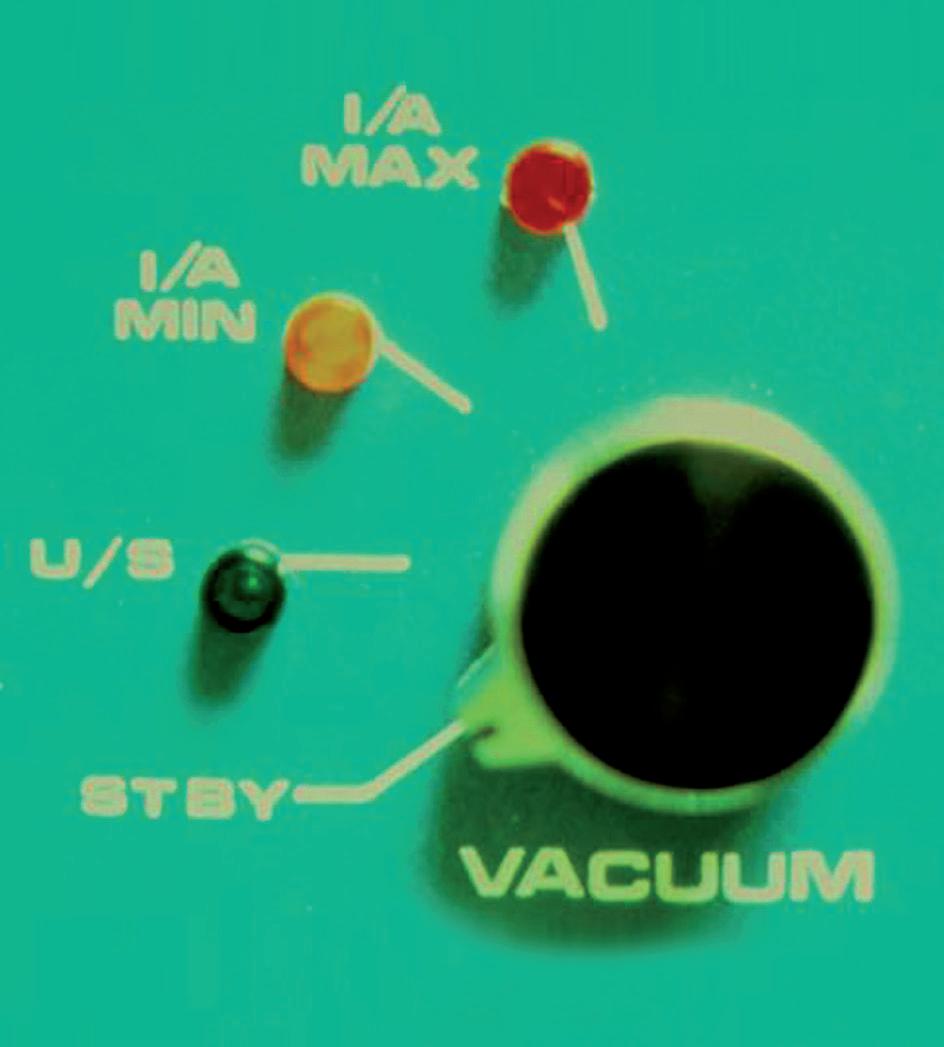

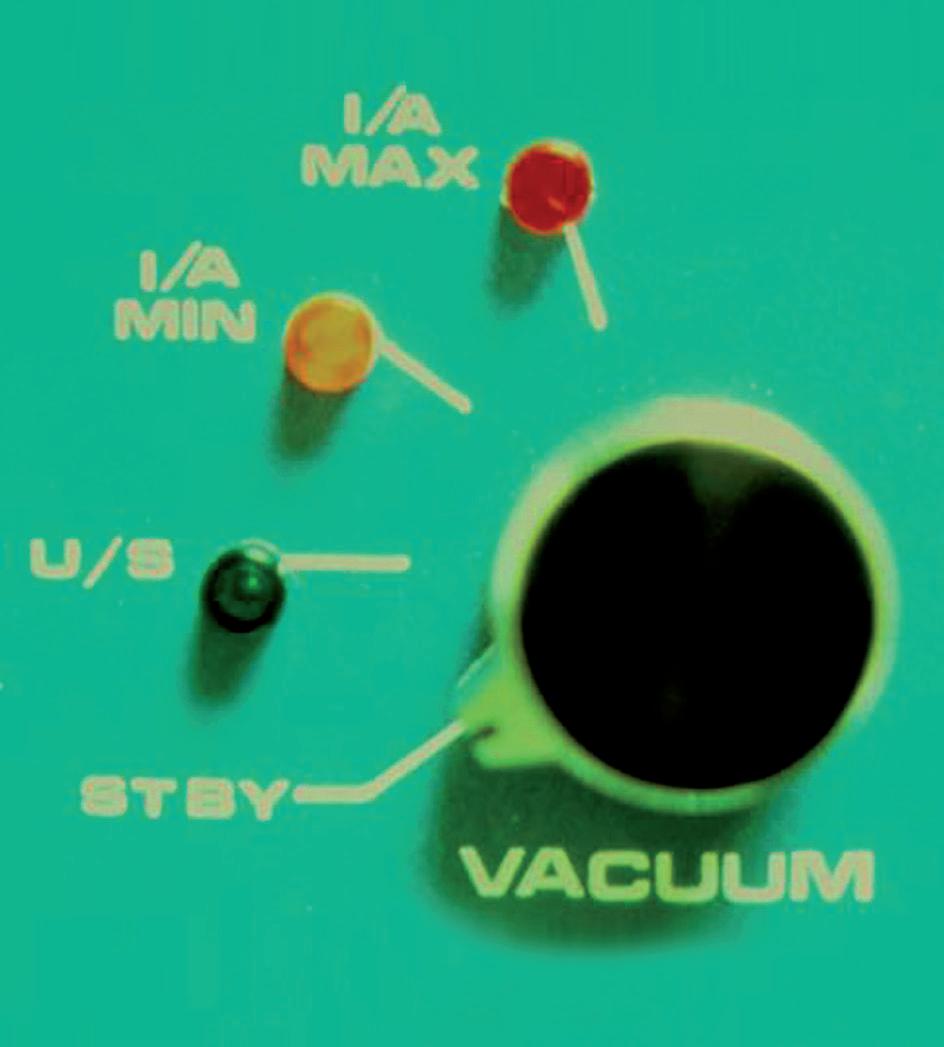

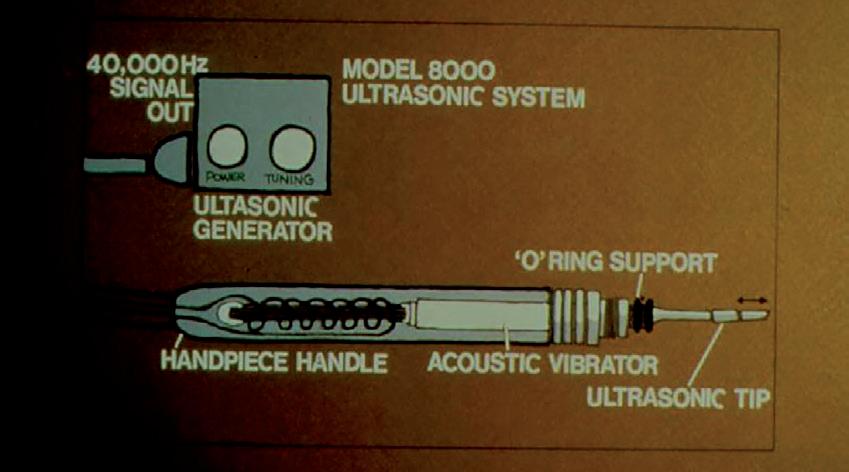

Cavitron ® Modello 8000V 1976 1983 Potenza di US 20% in più - Sistema di raffreddamento internoSintonia manuale Manipolo magnetostrittivo - 3 livelli di vuoto Attacco per sonda da vitrectomia anteriore Apparecchiatura molto resistente

Cavitron

vuoto. Pomello selezione

7007A aveva

3

(8000V)

di vuoto,

con

9viscochirurgia2 • 2022

SPECIALE Storia ed evoluzione della chirurgia della cataratta in Italia • Lucio Buratto

® Modello 8000V. Particolare del pomello di selezione del

del vuoto

Il

anche lui

livelli

ma

bottone a spinta U/S vacuum mode = 23” H20 I/A Minimum vac. mode = 47” H20 I/A Maximum vac. mode = 200” H20

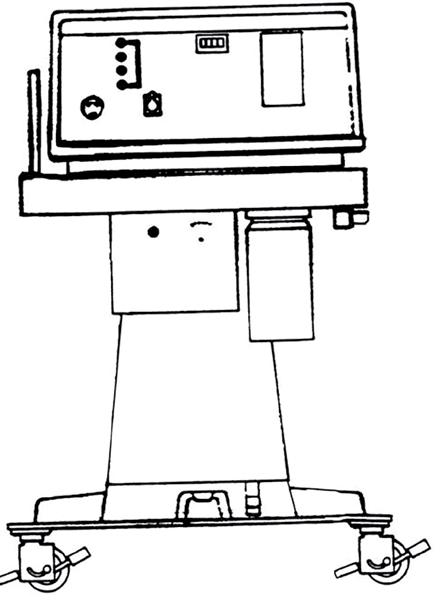

Cavitron ® Modello 8000V Buona distribuzione del peso per movimenti agevoli su ruote - Alza bottiglie a sollevamento manuale. Pompa peristaltica esterna - Tubi fino al manipolo in PVC -Tubi in silicone per aspirazione. Disegno schematico

10 viscochirurgia 2 • 2022

SPECIALE Storia ed evoluzione della chirurgia della cataratta in Italia • Lucio Buratto

Cavitron ® Modello 9000/9001 (1983-1986)

Controllo

degli U/S da parte del chirurgo Manipolo piezo elettrico

(novità) Alza bottiglia elettrico - Vitrectomo anteriore Scala graduata per vuoto e flusso luminosa

Cavitron ® Modello 9000/9001

1983 – Nuova tecnologia

rispetto

al modello 9000

Ridisegnato

assume il nome 9001

Cavitron

® Modello 8001 Sistema 8000 con le cassette monouso dal 1985 Realizzato con difficoltà e con scarse vendite di unità - Poche differenze reali dal modello 8000 che giustificarono lo scarso successo della macchina

Cavitron ® Modello 9001. Pannello anteriore

Possibilità di controllo della velocità di pompa

Sistema di autotuning (prima macchina con questa funzione). Disegno schematico

>> 10000V – MASTER

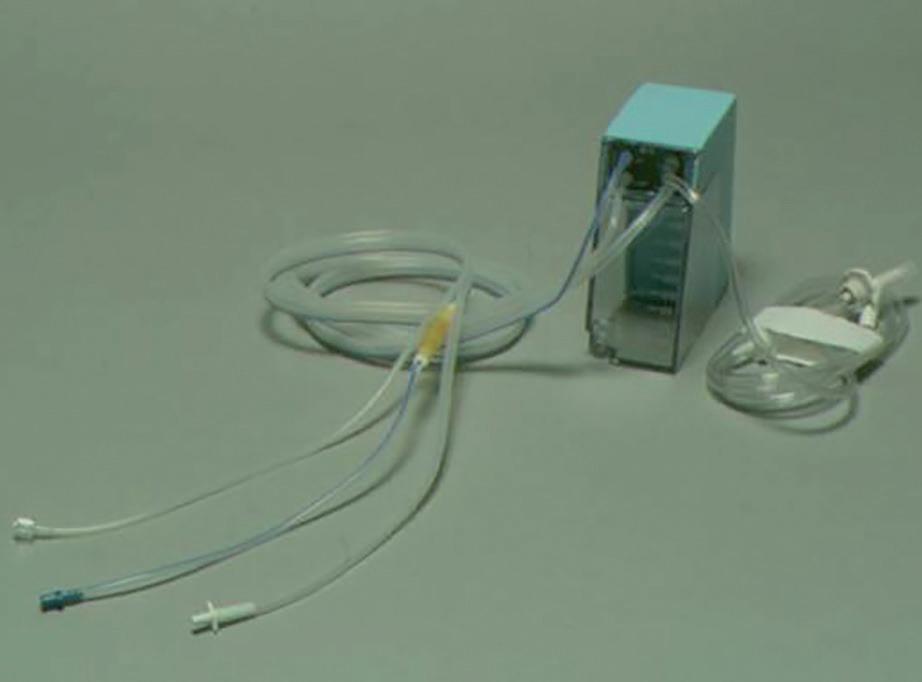

Tra il 1986 e il 1993 fu commercializzato lo stru mento 10000V – Master,® con marchio CooperVi sion, che ebbe un medio successo.

Questa unità cominciava ad essere più compatta, ad incrementare la potenza di ultrasuoni disponi bili, aveva memorie per più chirurghi, alza botti glie elettrico e vitrectomo anteriore.

Questa serie fu sviluppata dalla Azienda in più versioni, tra cui una denominata Compact, con minori caratteristiche, ma mantenendo sempre la struttura di una macchina abbastanza completa per la chirurgia della cataratta, fornita di materia le monouso.

Per il diffondersi della facoemulsificazione, natu ralmente ci si scontrò nella pratica anche con le complicanze di questa tecnica, la più importante delle quali era certamente la rottura della capsula posteriore con caduta di frammenti o del nucleo in camera vitrea.

Nella logica di dover trattare, quindi, complicanze della chirurgia della cataratta che interessavano il corpo vitreo, CooperVision produsse una ul teriore evoluzione del Master® che chiamò Ten Thousend Ocutome®, che nel modello cosiddetto 4000, era diventato un doppio strumento sovrap

posto con l’unità faco ben conosciuta e la strut tura per vitrectomia con le funzioni relative alla sorgente di luce, alla diatermia e alla vitrectomia posteriore, addirittura con una scelta di pompe tra Venturi e diaframmatica. Il suo vitrectomo fu il primo disposable. Possiamo dire che con questa unità nasce l’idea di strumenti compatti multifun zione che devono poter soddisfare le esigenza di una chirurgia di routine, ma anche la gestione del le sue complicanze.

La macchina era interessante e abbastanza intui tiva da gestire, e ricordo che, alla fine degli anni 90, la ebbi in dotazione in ospedale e con essa affrontai le mie prime esperienze di chirurgia en dovitreale, con una discreta soddisfazione e buoni margini di sicurezza.

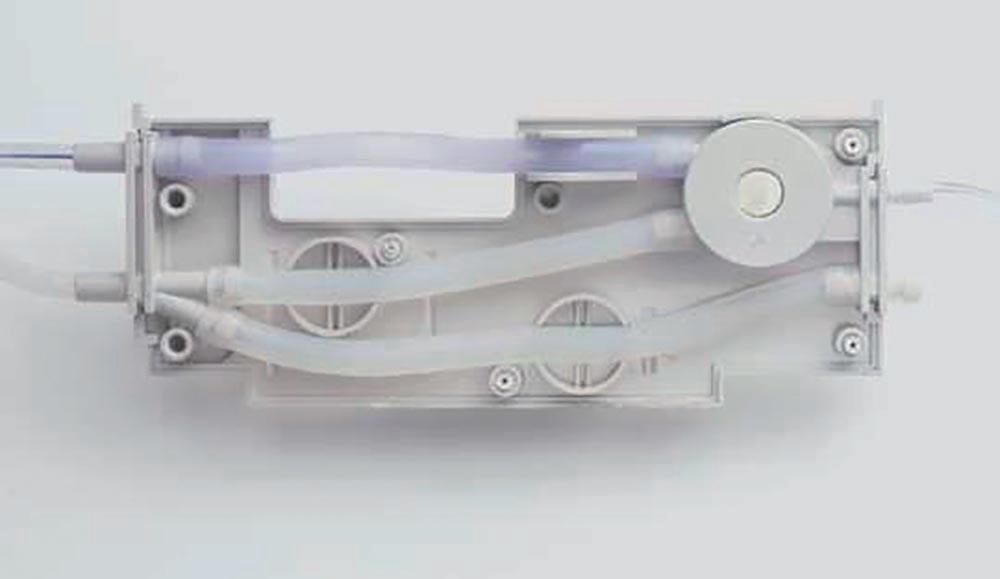

L’unità aveva parecchi accessori e montava una cassetta di plastica per la raccolta della BSS che andava infilata in un apposito spazio dove esisteva un sensore di appoggio, mentre i tubi di infusione e aspirazione erano in PVC.

La tipologia della cassetta sarà utilizzata anche in alcune macchine della stessa epoca, come il Site di Storz.

Dal 1984 CooperVision realizzò vari modelli del Master poi Ten Thousend passando da unità in gombranti al modello faco vitrectomo, a modelli

11viscochirurgia2 • 2022

SPECIALE Storia ed evoluzione della chirurgia della cataratta in Italia • Lucio Buratto

Modello 10000V-Master ® (1986-1993) Potenza di US 20% in più - Manipolo Autohydrosonics - Funzione ACAP (Anterior Capsulotomy Advanced Probe) - 4 possibilità di memoria - Manipolo per vitrectomia anteriore Cassetta monouso - Alza bottiglia elettrico

Series 10000 Compact ® Modello privo di carrello integrato e asta reggibottiglia. Memorie di settaggio Manipolo piezo elettrico, vuoto massimo 101 mmHg. Cassetta monouso Peso dell’unità discretamente elevato.

Serie Ten Thousand Ocutome ® Model 4000 multifunzionale con possibilità di vitrectomia posteriore e faco Cassetta monouso

2 Pompe: a Diaframma

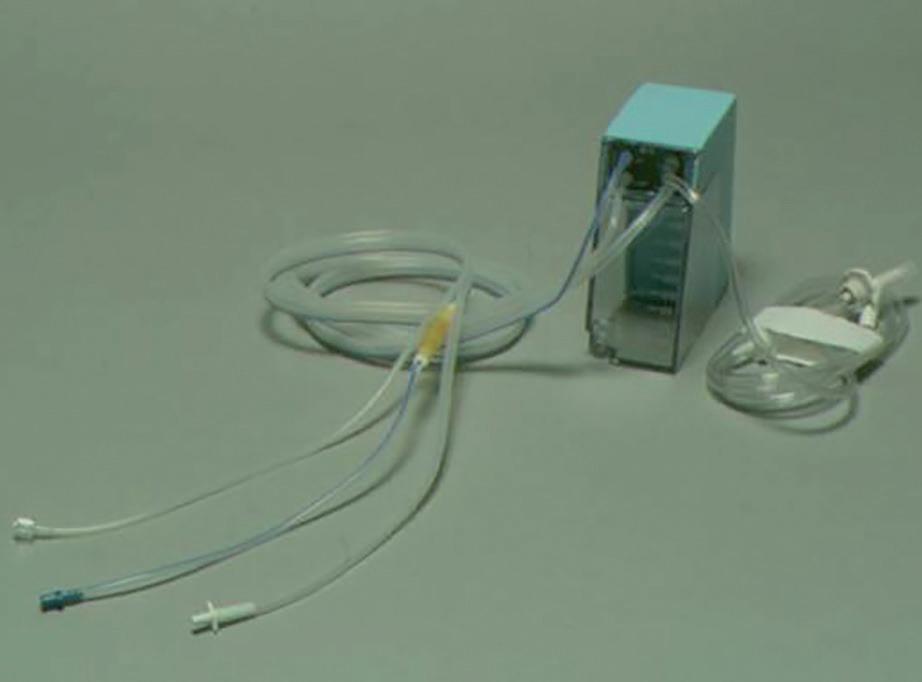

Kelman Compact Phaco-KCP ®

Modello compatto trasportabile disegnato per il mercato internazionale nel 1986 Gestione non semplice - Materiale monouso

12 viscochirurgia 2 • 2022

SPECIALE Storia ed evoluzione della chirurgia della cataratta in Italia • Lucio Buratto

e Venturi

Serie Ten Thousand Ouctome ®. Cassette Monouso Capacità di raccolta pari a 200 cc di plastica rigida Facile inserimento Valvola di irrigazione controllata anche da pedale

Disposable Ocutome Probe ® (DIOP) Primo vitrectomo anteriore disposable (monouso). Utilizzabile sul Master - Tecnologia ATIOP (Advanced Tecnology Irrigating Operating /ophthalmic Probe) per l’efficacia - Il sistema rimase invariato nella macchina STTM (System Ten Thousend Master)

Kelman Compact Phaco-KCP ® disegno schematico

MVS XX ® & MVS XXX ® (1989)

Prima macchina Cooper Vision & Alcon MVS XXX® fu un’unità faco abbinata con il sistema XX per I/A con pompa Venturi Unità composita

13viscochirurgia2 • 2022

SPECIALE Storia ed evoluzione della chirurgia della cataratta in Italia • Lucio Buratto

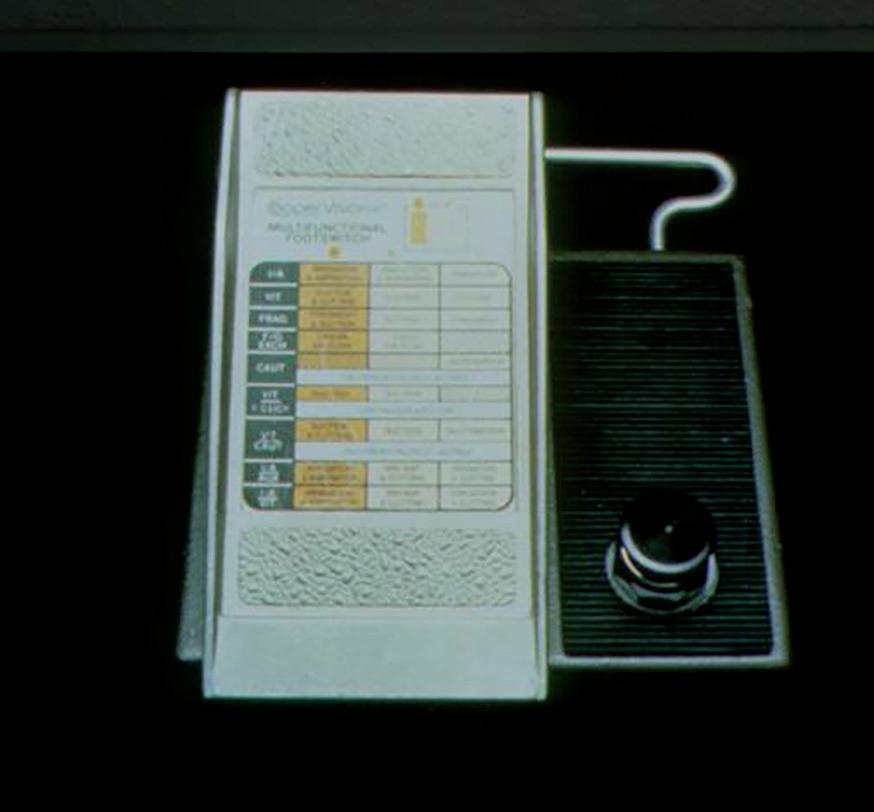

System VI ® (1984) Pompa diaframma. Unità multifunzionale faco e vitrectomo posteriore. Strumento portatile

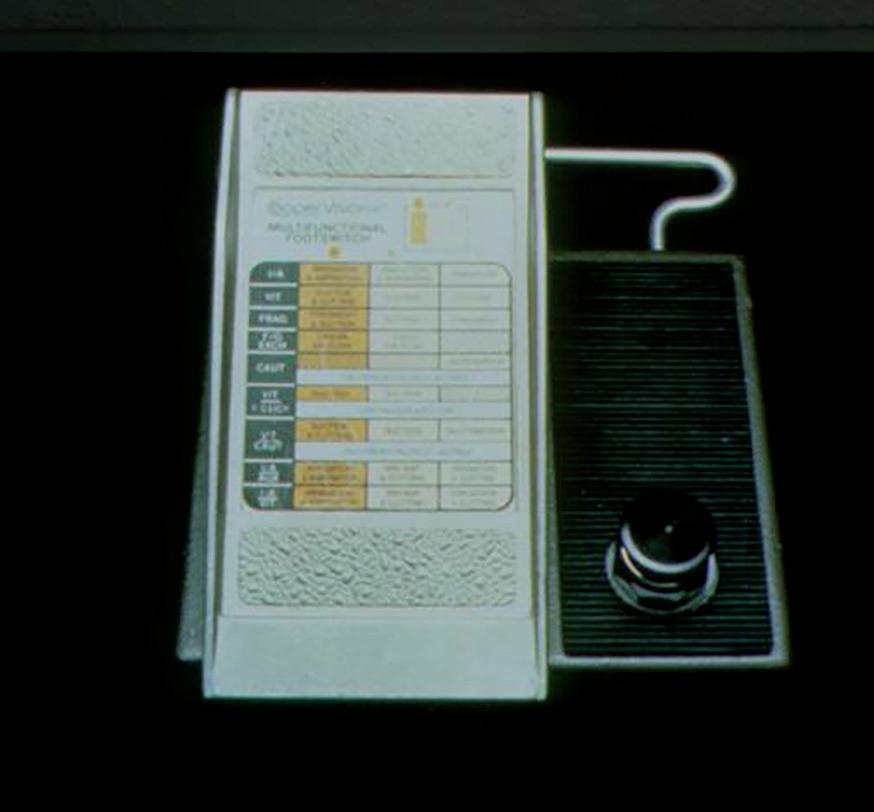

System VI ® Particolare del pedale multifunzionale sia per attività faco che vitrectomia posteriore. Nota: legenda d’uso sul laterale

più semplici e compatti: nel 1984 il cosiddetto Sy stem VI, e nel 1986 una unità denominata Kelman Compact Phaco che manteneva un ingombro ri dotto, un suo piano di appoggio ed utilizzava tubi in silicone con i comandi a manopola.

Nel 1989 CooperVision e Alcon produssero la pri ma unità in comune, MVS XX®, unità faco a pompa Venturi per la parte della fluidica.

Unità Legacy

Il primo faco di aspetto moderno e funzionale fu chiamato Legacy®, prodotto e commercializzato dal 1993 al 2003.

La sua struttura era a torre, con uno schermo di facile lettura ed i comandi posizionati intorno al pannello, e costituiva una unica unità mobile su ruote.

Il salto qualitativo era veramente importante: la macchina disponeva di un telecomando, di un piano di appoggio per il manipolo con telo sterile di copertura, un doppio attacco per i manipoli e l’alza bottiglie elettrico.

La tecnologia software e hardware di gestione del faco fu realmente implementata, con la pos sibilità di memorizzare più chirurghi, di scegliere programmi specifici per ciascuno di essi, inserire una serie di variabili nella gestione degli ultrasuo ni, in particolare come le funzioni burst e pulsato. Lo schermo, pannello di comando, era un piccolo monitor ben leggibile con le varie funzioni dispo ste in modo semplice ed intuitivo, i comandi ripor tati sotto forma di bottoni triangolari tutto intorno allo schermo.

Il sistema di alza bottiglia era diventato elettrico, il pedale era diventato più sicuro e stabile, gomma

to, e capace di gestire numerose funzioni. Questa unità cominciava ad essere un primo faco per strutture ospedaliere o universitarie con più chirurghi, proprio per questa maggiore capacità di conservare i dati di lavoro.

In dotazione esisteva anche un telecomando e l’apparecchio aveva un tavolino reggi strumenti integrato.

La pompa, i tubi, e la via di infusione, insieme ad una federa di Maio, erano all’interno di una cas settina azzurra, single use, che veniva aperta pa ziente per paziente.

Cominciava anche l’epoca del monouso.

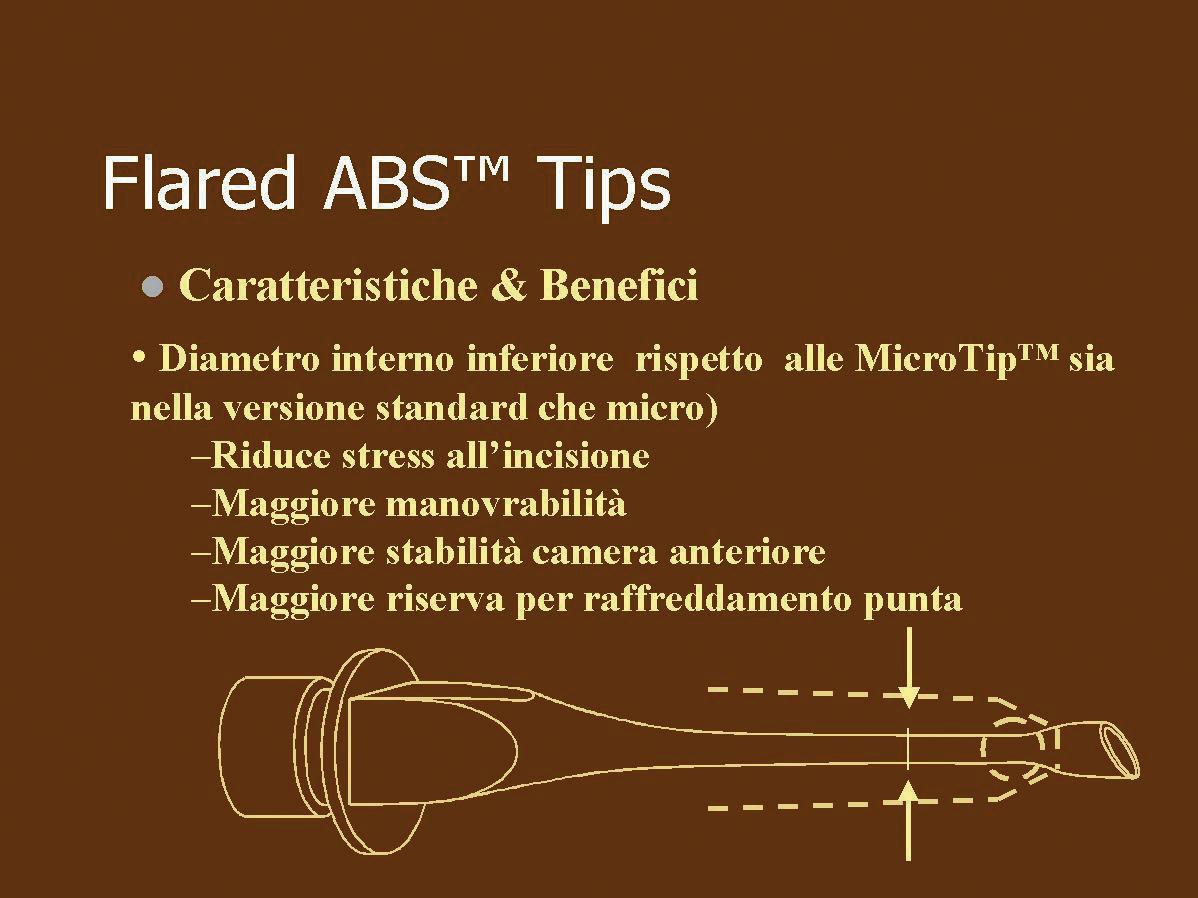

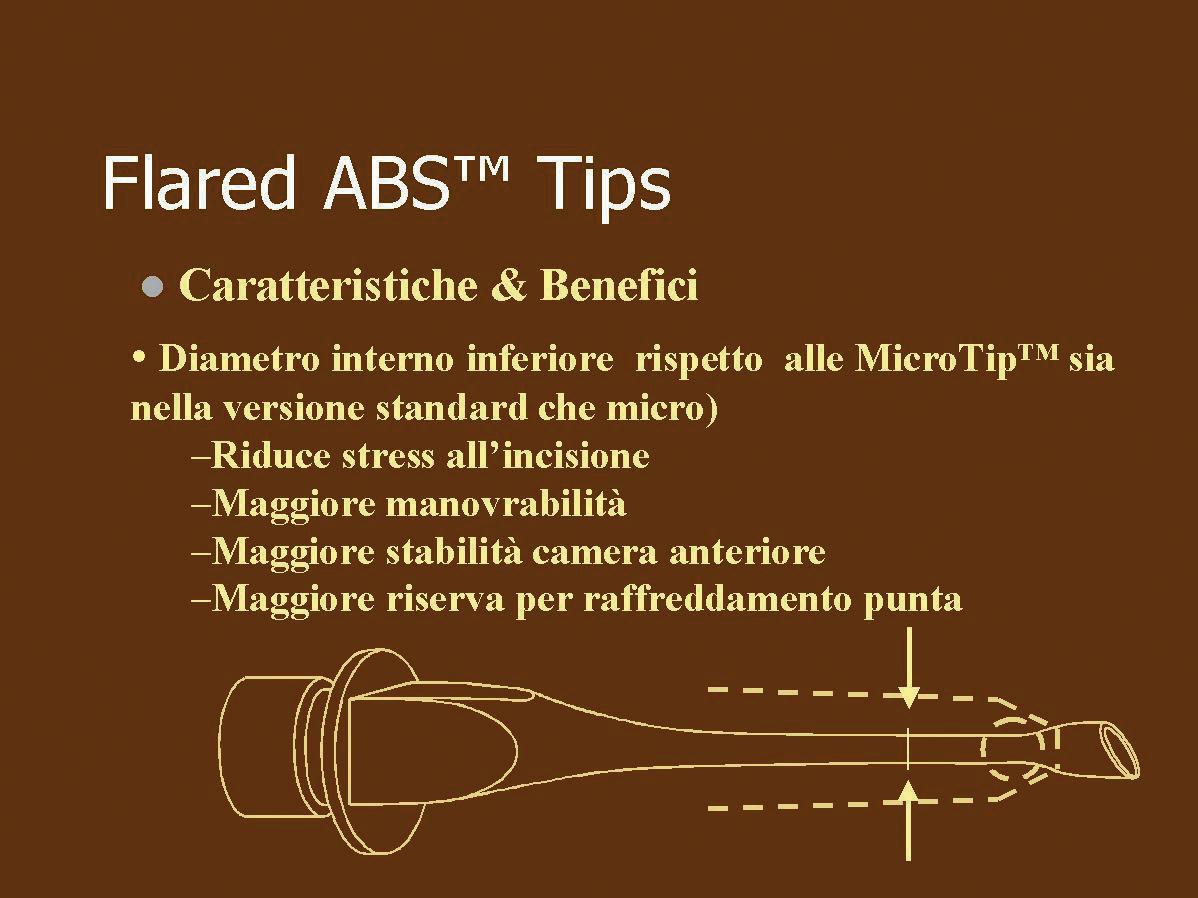

I manipoli erano diventati più solidi, con una zigri natura esterna per migliorarne la presa da part del chirurgo, e con una dotazione di punte di ogni tipo (0°, 15°, 30°, 45°) anche se di lì a poco Alcon produsse per questa macchina delle punte flared, a 30°, cioè con terminale allargato e svasato, che segnarono un ulteriore salto qualitativo, con la im mediata conseguenza di un miglioramento della tecnica, e una diminuzione della risposta infiam matoria post chirurgica.

Le dimensioni del tunnel, erano comunque da 2.75mm, perché proporzionate al diametro della tip e del suo sleeve (elemento fondamentale per evitare ustioni del tunnel), nonché alla tipologia di lenti intraoculari disponibili in quell’epoca.

Ho usato per molti anni questa macchina e ne mantengo un buon ricordo, perché con lei sono cresciuto, così come tanti altri Colleghi in Italia e nel mondo.

Il controllo delle funzioni ed i parametri attraverso il telecomando posto sul tavolino portastrumen ti consentiva al chirurgo di aver delle modifiche

14 viscochirurgia 2 • 2022

SPECIALE Storia ed evoluzione della chirurgia della cataratta in Italia • Lucio Buratto

Legacy®. Prodotto tra il 1993 e il 2003. Strumento integrato con possibilità di implementazione e aggiornamento - Unità faco di grande successo con più di 12.000 unità vendute nel mondo

Legacy®. Particolare del quadro comando attacchi esterni e ripiano porta strumenti

del settaggio della macchina, immediatamente corrispondenti alle necessità chirurgiche di quel momento.

Il successo del Legacy® di Alcon fu testimonia to dalle oltre 12000 macchine vendute in tutto il mondo con cui sono state trattate milioni di cata ratte, con ottimi risultati clinico funzionali.

Questo faco aveva numerose funzioni da poter se lezionare come: la modalità di ultrasuoni, lineare, pulsato o burst, il controllo lineare o da pannello delle funzioni dei vai step, la possibilità di modi ficare durante l’intervento qualunque parametro attraverso i comandi presenti sul monitor. Di fatto, era il primo modo di produrre delle chirurgie “cu stomizzate” alla tecnica e alla esperienza dell’o peratore.

Le sue funzioni hardware e software ebbero an che delle evoluzioni, come il cosiddetto program ma “Everest”, che cercava di ridurre l’emissione di ultrasuoni, con minor calore e conseguente ri dotta lesività endoteliale.

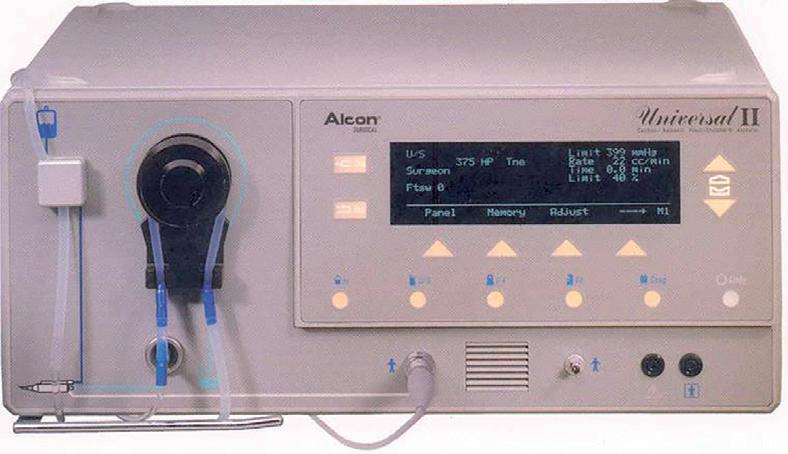

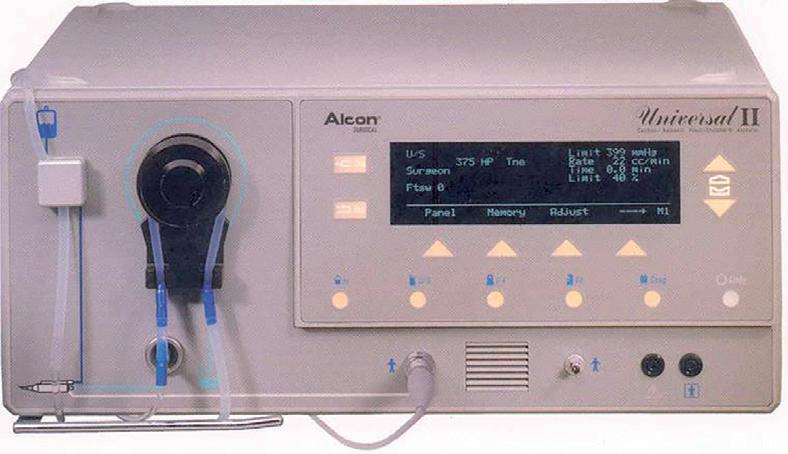

Unità Universal

L’Universal®, la prima unità faco di Alcon di tipo portatile, fu prodotta e commercializzata dal 1995 fino al 2005.

L’unità andava poggiata su un tavolino da sala operatoria; alcune sue caratteristiche lo rendeva no un modello apparentemente meno evoluto, ma comunque semplificato rispetto al suo predeces sore Legacy.

Infatti adoperava i manipoli del Legacy e quindi volendo le sue punte o quelle tradizionali non fla red, ma aveva: tubi risterilizzabili in silicone, da posizionare ma

nualmente da parte della strumentista negli ap posti incastri sul frontale necessità di un reggi bottiglia esterno, e quindi a sollevamento manuale, che aveva quindi bisogno di una unità di personale dedicata pannello di comando estremamente semplificato sistema di raccolta della BSS di uso non ottimale: un sacchetto di plastica, sporgeva sul davanti del la macchina rendendone praticamente impossi bile un uso corretto. Bisognava allungare il tubo di scarico e poggiare il sacchetto lateralmente o per terra.

display molto piccolo, che aveva poche indicazio ni, veniva gestito con 4 semplici pulsanti e poteva memorizzare solo i paramenti di un solo chirurgo per le varie funzioni.

Questo faco fu prodotto nella versione Universal I® e Universal II®; la prima raggiugeva un vuoto di 250 mmHg, la seconda, il modello più venduto, aveva valori di vuoto fino a 500 mmHg, caratteri stica importante per assecondare i piccoli aggior namenti sulla tecnica che cercava piano piano di spostare l’attenzione del chirurgo sulle funzioni di vuoto e fluidica.

In quegli anni, la soluzione di infusione era la nor male fisiologica 0,9%, in poco tempo sostituita col Ringer lattato, ritenuta meno lesiva dell’endotelio corneale.

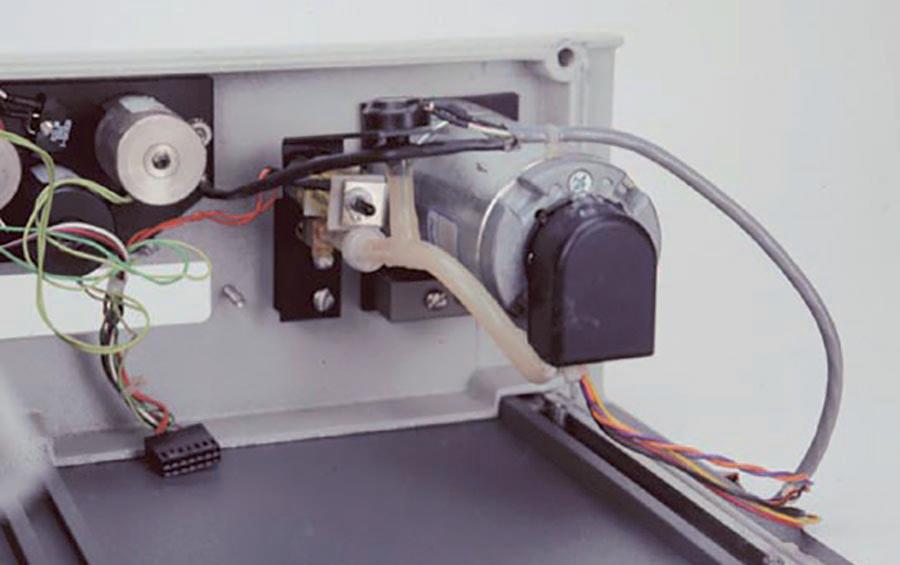

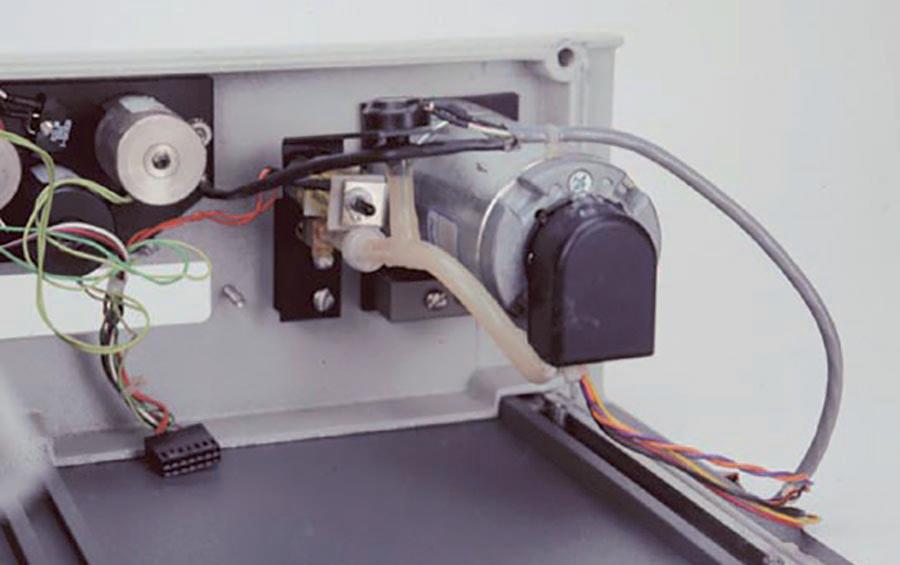

Tra le caratteristiche della macchina, la pompa peristaltica, nera, ben visibile sull’estremità sini stra del frontale con l’attacco a T del venting subito al di sotto.

Le funzioni erano dette “lineare” o “a pannello”, mentre gli ultrasuoni potevano essere emessi so lamente in modalità continua o pulsata.

Siamo ancora agli inizi della facoemulsificazione e quindi tutto era ancora molto artigianale e com plesso a partire dall’ingombro delle unità faco.

Il pedale era molto grande, scivoloso, con due sole opzioni sui comandi laterali, il reflusso e l’irri gazione continua. Non era possibile modulare gli step delle fasi 1-2-3 del faco sul pedale.

Il manipolo era non molto pesante, con sistema di irrigazione esterno all’anima della camicia d’ac ciaio, con attacchi maschio e femmina normali.

Universal II ® (1995-2005) Unità prodotta per le esigenze del mercato internazionale. Comandi per i valori di faco, di vitrectomia e di diatermia Adoperava il manipolo Legacy

Le punte avevano tutte e quattro le inclinazioni in uso in quel momento, una 0°, 15° 30° e 45° con sistema di avvitamento attraverso una chiavetta di plastica che, spesso in autoclave, nel tempo si de teriorava e perdeva la stabilità di aggancio sulla tip.

15viscochirurgia2 • 2022

SPECIALE Storia ed evoluzione della chirurgia della cataratta in Italia • Lucio Buratto

Infiniti ® Introdotto nel 2003.

Sistema molto innovativo con grandi prestazioni d’uso per software e hardware di tipo avanzato. Sistema di fluidica FMS (Fluidic Management System) con pompa a diaframma. Modalità Ozil, vitrectomo anteriore, diatermia.

Lo sleeve era azzurro, di calibro significativo e richiedeva quindi un tagliente d’apertura da 2,75 mm o anche da 3,2 mm.

Ricordo molto bene che, nel caso di cataratte dure, spesso la valvola del venting si ostruiva e bi sognava, durante l’intervento, sganciare il sistema a T e pulire la valvola con una siringa innescata sul terminale, producendo non una manovra di aspi razione, bensì di spinta dalla siringa verso l’inter no, per rimuovere detriti lenticolari.

Tutti i tubi di aspirazione e irrigazione e anche di scarico erano in silicone, con una piccola differen za di calibro a vantaggio della via di infusione.

La macchina ebbe una notevole popolarità sia per la sua qualità, buona per quei tempi, sia per l’abi lità dell’Azienda a propagandarne l’uso e natural mente la trasportabilità.

Unico accessorio, una cannula di I/A coassiale.

Inoltre, questo strumento non disponeva di un at tacco per vitrectomo a differenza del suo “fratel lo” Legacy.

Al Legacy® succederà la nuova unità faco della fine degli 90 e nei primi anni 2000, denominata Laureate®, che sarà un’anticipazione del modello Infiniti®, ma senza la funzione Ozil.

Il Laureate di Alcon riportava le dimensioni del la unità faco a circa quelle dell’Universal, con uno schermo di comando però come il Legacy, quindi grande, visibile e soprattutto touch, montando na turalmente cassette monouso ed adoperando una nuova versione di pompa con attività peristaltica, ma gestita attraverso un meccanismo a diafram ma.

Naturalmente erano state implementate tutte le funzioni base, migliorato il sistema del venting e introdotto il concetto di “dynamic rise”, cioè il controllo computerizzato delle funzioni, attraver so una velocizzazione o un ritardo nella risposta (Dynamic rise +2 , +1, 0, -1, -2).

La macchina successiva sarà l’Infiniti® con la fun zione Ozil, ma questa è ormai l’attualità.

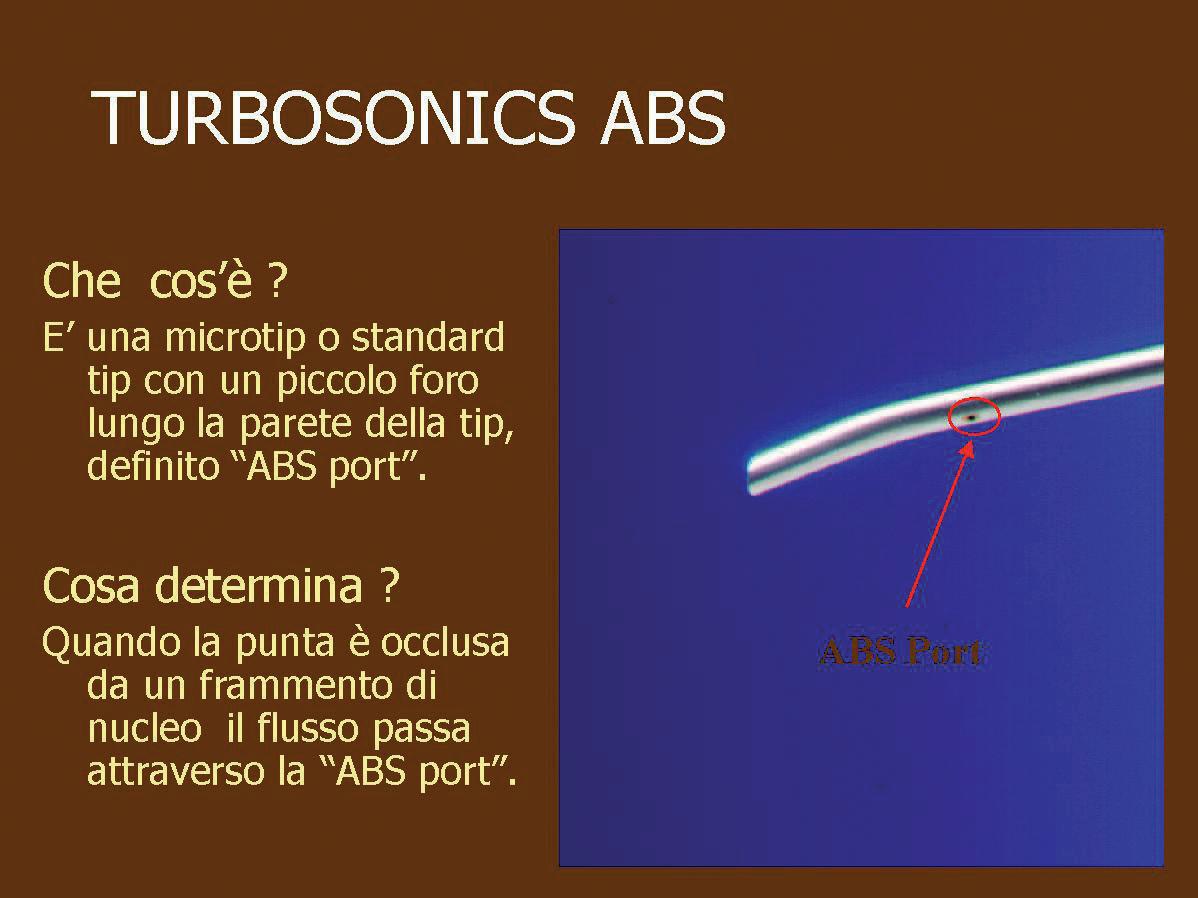

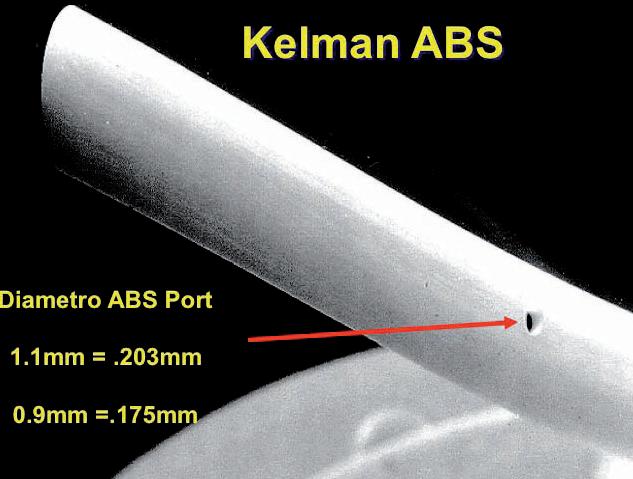

Sul Laureate le punte offerte dall’Azienda diven tarono praticamente solo delle 30° flared con un sistema cosiddetto ABS, un piccolo forellino subito al di sotto del terminale a tromba della tip, che do veva servire a ridurre l’effetto surge.

Oggi, Alcon ha completato la produzione di Infiniti e produce la nuova unità faco Centurion® e le uni tà doppie faco + vitrectomo, come il Costellation®

>> ALLERGAN - AMO

Unità Diplomax®

Questo colosso americano del farmaco con l’av vento della facoemulsificazione creò una linea chirurgica che cominciò a produrre lenti intrao culari, prima rigide poi morbide, unità faco e nel tempo anche viscomateriali.

Il loro primo facoemulsificatore si chiamò Diplo max® AMO e fu presente in una versione nera e bianca ricordando molto il prodotto di una altra Azienda, la OMS.

Il Diplomax® Amo era un faco veramente compat to, portatile, molto efficiente.

Avendo le dimensioni di un vecchio mangiadischi, fu molto apprezzato per questa sua caratteristica e per la facilitò d’uso.

Le dimensioni contenute avevano obbligato l’A zienda però a dotare la macchina di un display piccolo, anche se semplice nella lettura e intuiti vo nella gestione; i comandi delle funzioni erano degli altri piccoli bottoncini touch, lungo il bordo inferiore della macchina che andavano gestiti da un infermiere o un tecnico esterno, perché l’unità non era dotata di coperture sterili.

I tubi erano pluriuso, in silicone, con la solita diffe

16 viscochirurgia 2 • 2022

SPECIALE Storia ed evoluzione della chirurgia della cataratta in Italia • Lucio Buratto

renza di calibro, irrigazione maggiore, aspirazio ne minore.

Anche queste macchine nelle differenti versioni erano dotate di manipoli a 4 ceramiche, con punte da 0, 15°, 30°, e 45°anche se di lì a poco la tip a 30° divenne la più utilizzata.

La vera novità di questa macchina a differenza delle sue concorrenti, Legacy® compreso, era la funzione di reflusso.

Fino ad allora nelle altre macchine, il reflusso, cioè la produzione di un getto di BSS nella via di aspi razione che invece rimandasse liquido in camera, era gestita dal cosiddetto metodo di inversione di pompa.

Di fatto i rulli della pompa peristaltica giravano normalmente, ed esempio in senso orario. Nel momento in cui il chirurgo applicava il re flusso, questi rulli ruotavano in senso antiorario, rimandando indietro, cioè dentro l’occhio ultima piccola quantità di BSS aspirato, La funzione di reflusso serviva a sganciare il tes suto irideo, la capsula posteriore o qualunque altra realtà anatomica che fosse stata accidental mente catturata nel terminale della tip.

Il chirurgo doveva essere rapido e veloce nell’in tuire questo errore di manovra, mantenere mani polo e tip in quella posizione, senza tirare verso l’esterno e azionare tramite il pedale il reflusso, cioè l’inversione di pompa.

Accadeva però che gli ultimi detriti di materiale lenticolare presenti nella BSS aspirata, rientravano nell’occhio, in camera anteriore sporcando la visua le della camera e disperdendo frammenti di mate riale già rimosso di nuovo all’interno dell’occhio. Questo sistema di reflusso non era quindi “pulito” proprio per il suo meccanismo di reimmissione in camera anteriore degli ultimi cc di BSS che erano stati aspirati.

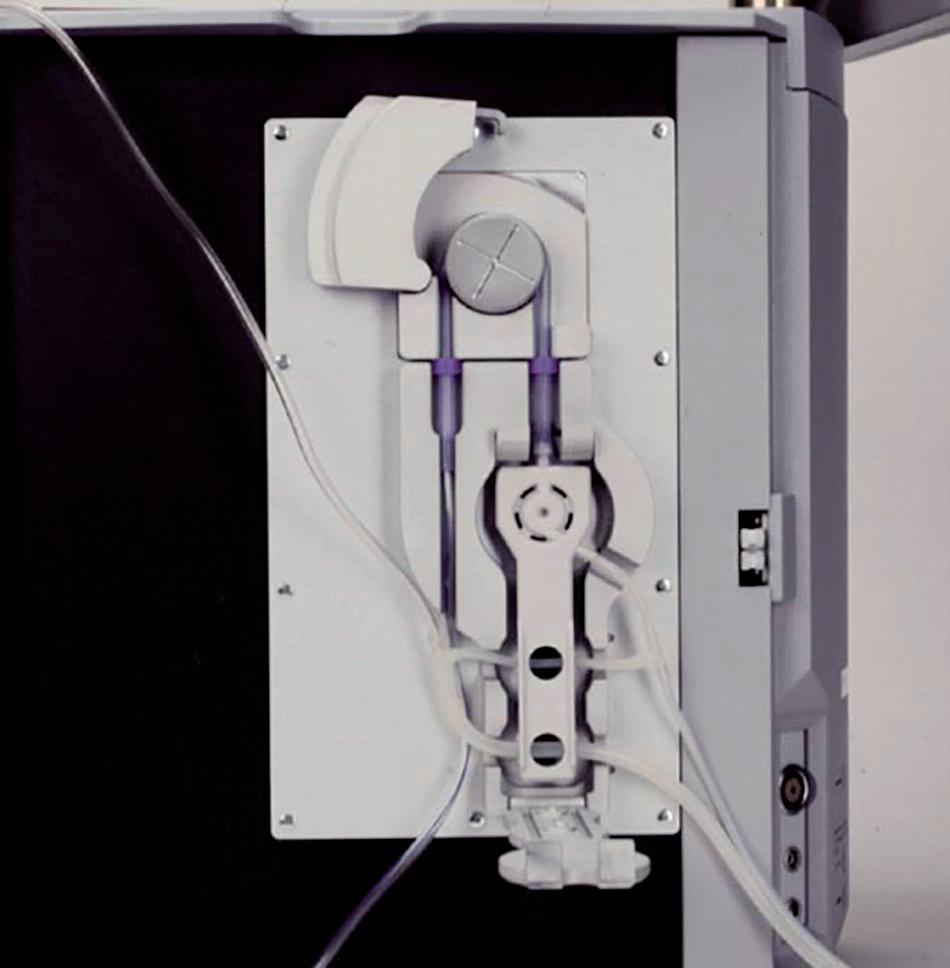

Bisognava inventare un sistema di reflusso che fosse pulito cioè che liberasse il tessuto endo culare, iride, capsula posteriore, dal terminale della tip faco o della cannula di I/A: Allergan e quasi contemporaneamente Morià realizzarono un sistema di reflusso a caduta con utilizzo di BSS nuova, pulita, proveniente dalla boccia, creando semplicemente con una differente elettrovalvola che sdoppiava la via di irrigazione.

Si creava così un percorso alternativo per la BSS che proveniva dalla bottiglia che, invece di avan zare nella normale via di irrigazione, attraverso un tubo a T prima della elettrovalvola di apertura della irrigazione, veniva deviata sulla via di aspi razione.

Pertanto, si liberava il tessuto incarcerato, attraver so un ritorno minimo di BSS, pulita.

In questa maniera, l’effetto di reflusso e liberazio ne, veniva prodotto con BSS pulita, con la chiusura della elettrovalvola di infusione e l’apertura della elettrovalvola agganciata alla via di aspirazione.

Una idea semplice realizzata con facilità ed effi cacia.

17viscochirurgia2 • 2022

SPECIALE Storia ed evoluzione della chirurgia della cataratta in Italia • Lucio Buratto

Diplomax ® Unità portatile molto compatta con comandi semplificati, multiple opzioni, privo di alza bottiglia manuale. Pedale multifunzione.

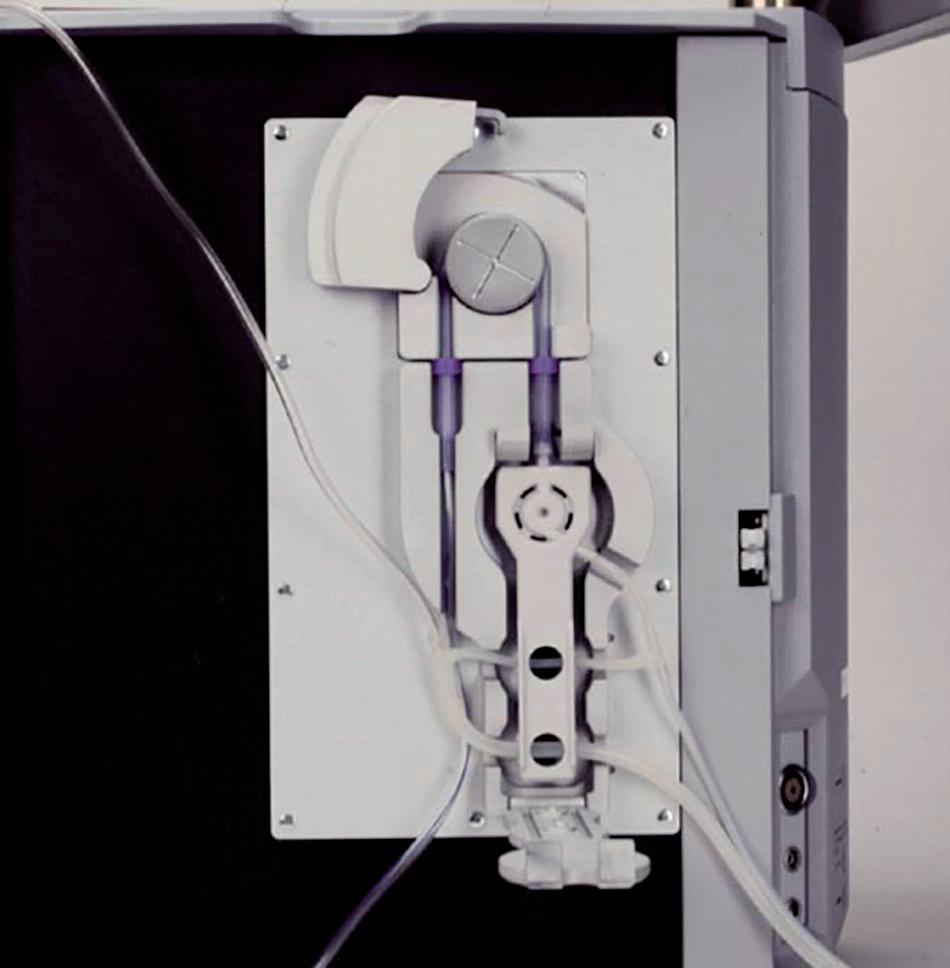

Diplomate ® Particolare della pompa. Il sistema fu sviluppato alla fine degli anni ‘80 e prevedeva un T-fitting all’uscita della console

Diplomate ® Particolare dell’interno. Tubo dal T-fitting al sensore. Non ci sono tubi che fuoriescono dalla console

Prestige ®

Unità compatta multifunzione con vassoio porta strumenti, telecomando e pannello luminoso di facile lettura

Anche Morià come abbiamo detto userà questo sistema.

L’unità Diplomax® acquisì notevole diffusione pro prio per la sua caratteristica di essere portatile. Siccome negli anni 80-90 pochi erano i chirurghi che sapevano effettuare una corretta facoemulsi ficazione, disporre di una unità faco portatile era sicuramente un vantaggio.

Il limite di questa unità era quella di avere un car rello su cui poggiarla, e ancora di più si mante neva il controllo della altezza bottiglia attraverso un normalissimo sostegno da flebo, con gestione assolutamente manuale.

Nel giro di poco tempo anche AMO cominciò a produrre delle unità faco più ingombranti, dota ti di ruote e di conseguenza anche di alza botti glia elettrico, che includevano però altre funzioni come la vitrectomia anteriore ed una sorgente di diatermia.

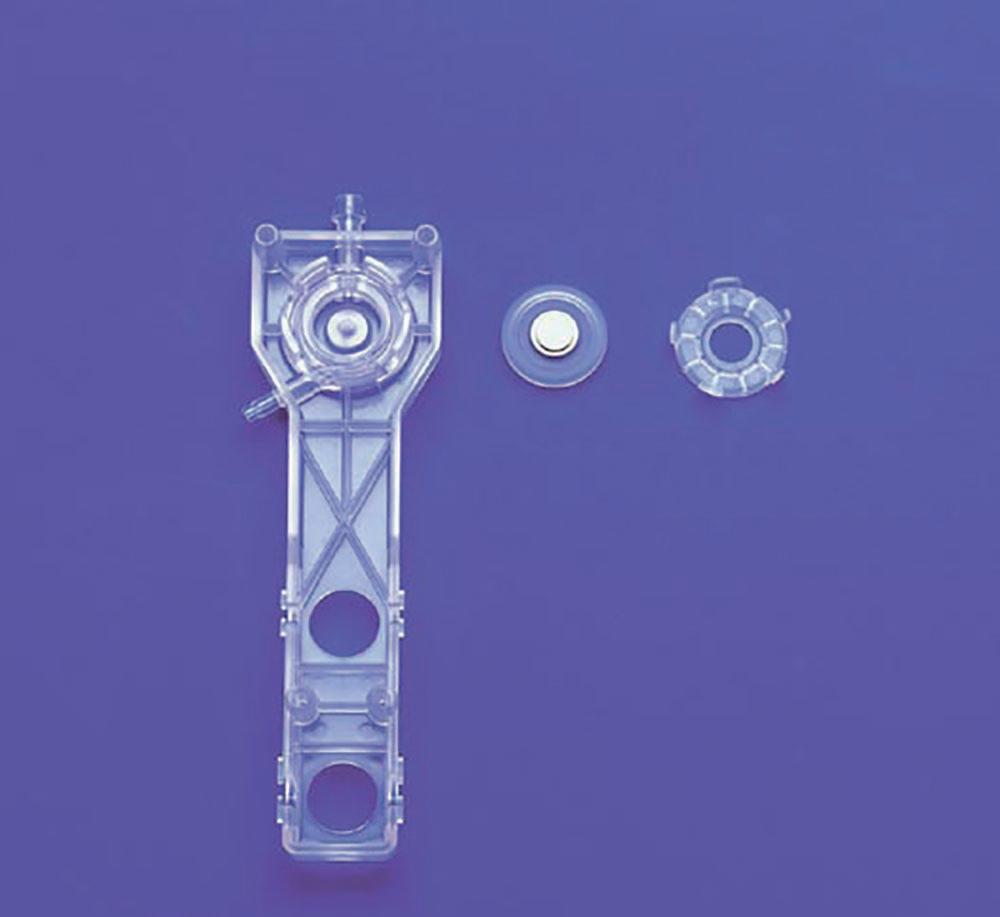

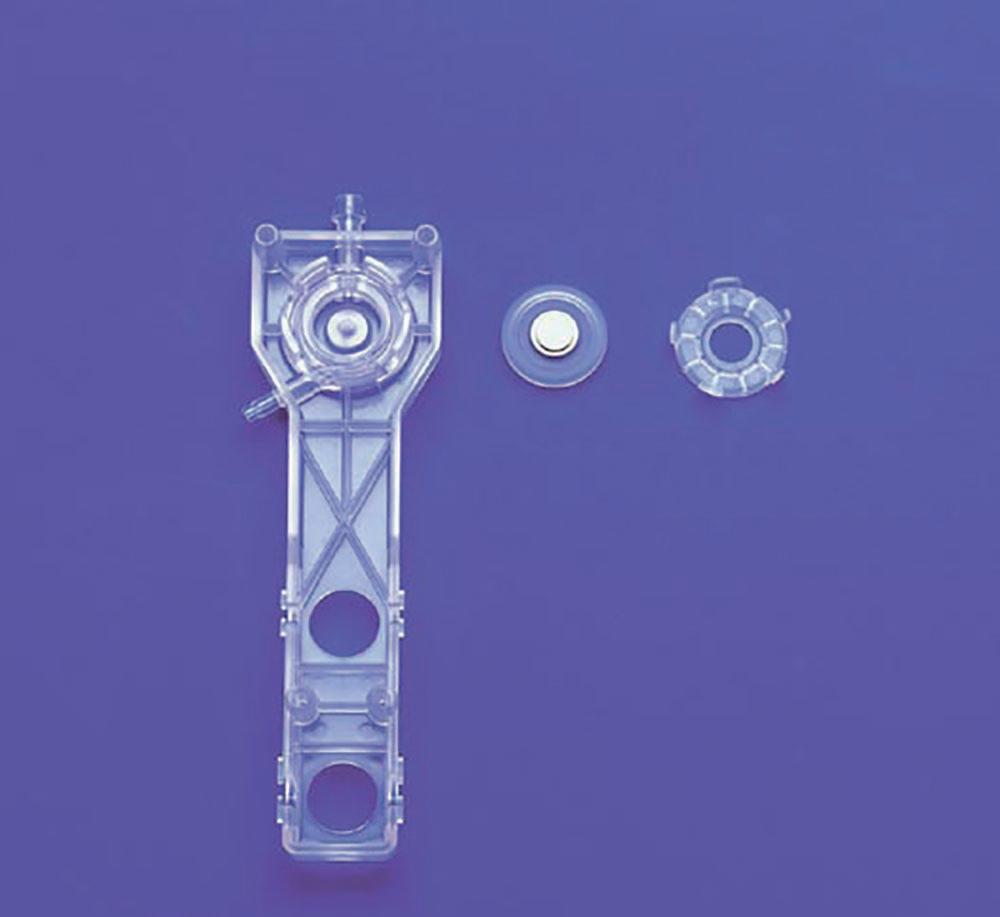

Diaframma Prestige ®

Disco di metallo che dialoga con il sensore magnetico del vacuum. Diaframma flessibile in silicone

Unità Prestige

Queste nuove unità sono rappresentate dal ca postipite Prestige®. Questa unità, già dotata di sistemi elettrici e di controllo delle funzioni più sofisticati, disponeva anche di un vassoio porta strumenti e di un telecomando a filo, per la modi fica dei parametri d’uso in corso di chirurgia.

Le funzioni, con le relative scale di modifica dei valori adoperati, si trovavano allineate su un fron talino plastico abbastanza semplice e di facile in dividuazione.

Le escursioni dei vari parametri erano segnalate su piccole scale luminose piuttosto piccole di di mensioni, ma che comunque potevano aiutare il chirurgo a comprendere con quale settaggio sta va producendo la sua chirurgia.

Il telecomando, pur se con cavo, rappresentava già un’importante novità nella gestione della tec nologia a disposizione: opportunamente ingloba

18 viscochirurgia 2 • 2022

SPECIALE Storia ed evoluzione della chirurgia della cataratta in Italia • Lucio Buratto

Sistema a circuito chiuso

Sezione della cassetta del sistema chiuso Prestige ®

Esatta ubicazione del diaframma nella cassetta del sistema Prestige ®

to con una copertura sterile, permetteva infatti a un componente dell’equipe chirurgica di modifi care durante l’intervento stesso i valori di questa o quella funzione.

Era un passo importante di innovazione tecnolo gica.

Questa macchina, non ebbe però grande fortuna e di lì a poco AMO produsse una nuova unità più sofisticata denominata Sovereign®

Unità Sovereign

Sovereign®, la successiva macchina molto più avanzata e completa, poco dopo la sua commer cializzazione aggiunse la denominazione White Star per segnalare il notevole miglioramento nel la programmazione del software di gestione che permettevano un notevole risparmio di ultrasuoni, realizzando la cosiddetta faco fredda, cioè a bas sa emissione di calore.

Studi di termografia clinica in vivo avevano già dimostrato che il principale “nemico” dei tessuti endoculari era il calore prodotto durante il tem

po della faco, se non adeguatamente annullato da una corretta irrigazione.

I danni si producevano a livello del tunnel cornea le, con ustioni più o meno importanti e dell’endo telio con riduzione della densità cellulare laddove non opportunamente protetta da una irrigazione / raffreddamento adeguato e soprattutto da visco materiali idonei.

Queste unità faco ebbe un notevole successo an che per la introduzione del concetto di faco bima nuale che separava la via di irrigazione da quella della aspirazione cui era naturalmente agganciata la tip ultrasonica che poteva addirittura essere uti lizzata senza protezione dello sleeve.

La macchina disponeva di una doppia pompa, Venturi e peristaltica che ne ampliavano le carat teristiche e la duttilità.

Questa unità venne prodotta anche in una ver sione cosiddetta “compact”, cioè più semplice e snella, mentre l’unità principale aveva un ingom bro significativo, pur se di facile trasporto.

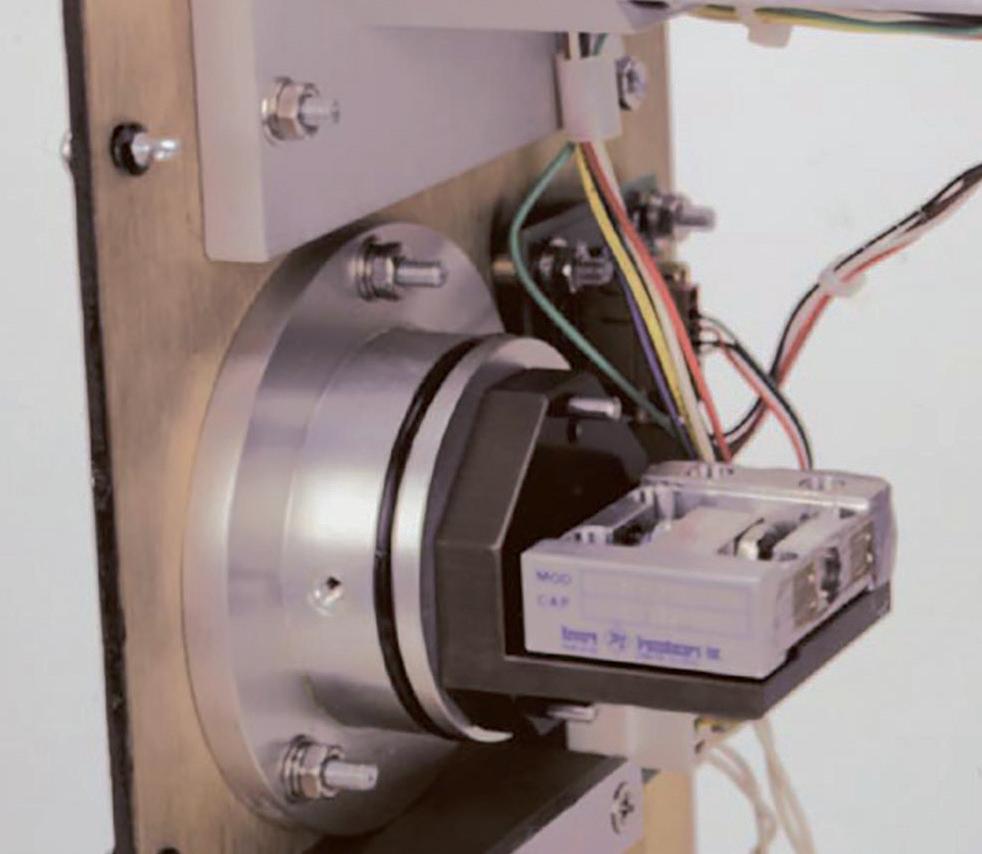

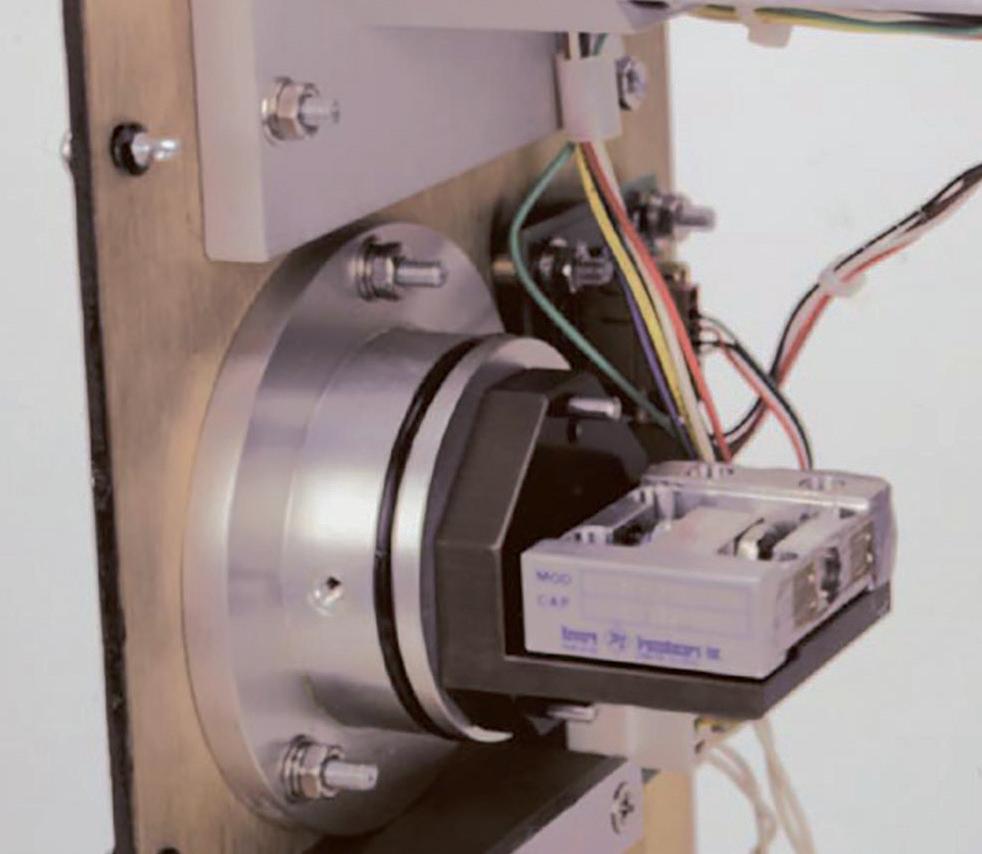

Il modello compact presentava una pompa peri Sovereign ® Introdotto nel 1999.

Design della pompa verticale per eliminare le bolle al livello del sensore. Il software è implementato per diagnosticare l’integrità della membrana e fermare la procedura se il sistema non è integro. Sfrutta l’energia dei fluidi al posto degli ultrasuoni per rimuovere la cataratta. Testato per essere utilizzato con qualsiasi tecnica chirurgica senza inficiare l’integrità della membrana, particolarmente sensibile per minimizzare fluttuazioni del vuoto e migliorare il controllo della pompa.

19viscochirurgia2 • 2022

SPECIALE Storia ed evoluzione della chirurgia della cataratta in Italia • Lucio Buratto

Sovereign ®

Vista laterale della cassetta monouso. Il design verticale libera il sistema dalle bolle d’aria per un’immediata risposta del sensore. Il risultato è un’immediata risposta.

Sovereign ®

Veduta esterna del sensore del vuoto magnetico della cassetta monouso

staltica esterna con aggancio sul lato destro, mentre le altre unità avevano il sistema a svilup po verticale sempre sul fianco laterale destro della macchina, il che facilitava un eventuale intervento esterno in caso di emergenza.

Le caratteristiche di faco fredda erano ormai una opzione conclamata per quanto riguarda queste unità faco, il cui sviluppo successivo diventa il Signature®, la attuale macchina pro dotta da AMO-Johnson&Johnson con una note volissima serie di controlli software e hardware

che la rendono una macchina completa e sicura, ed una ulteriore evoluzione in Signature® Pro con la modalità Ellipse

I manipoli dei facoemulsificatore di questa Azien da hanno avuto sempre un’impugnatura ergono mica ed una facilità nel montaggio delle tipo e ormai da oltre 5 anni sono dotati del sistema co siddetto Ellipse, che produce una rotazione ovali forme della punta faco per migliorarne l’efficien za, specialmente in fase di scolpitura e cattura dei quadranti.

20 viscochirurgia 2 • 2022

SPECIALE Storia ed evoluzione della chirurgia della cataratta in Italia • Lucio Buratto

Sovereign ®

Sezione della cassetta monouso a circuito chiuso. Diaframma. Linea del reflux e del venting

Sovereign ® Cassetta dei tubi monouso smontata

Sovereign ®

Vista interna del sensore del vuoto magnetico

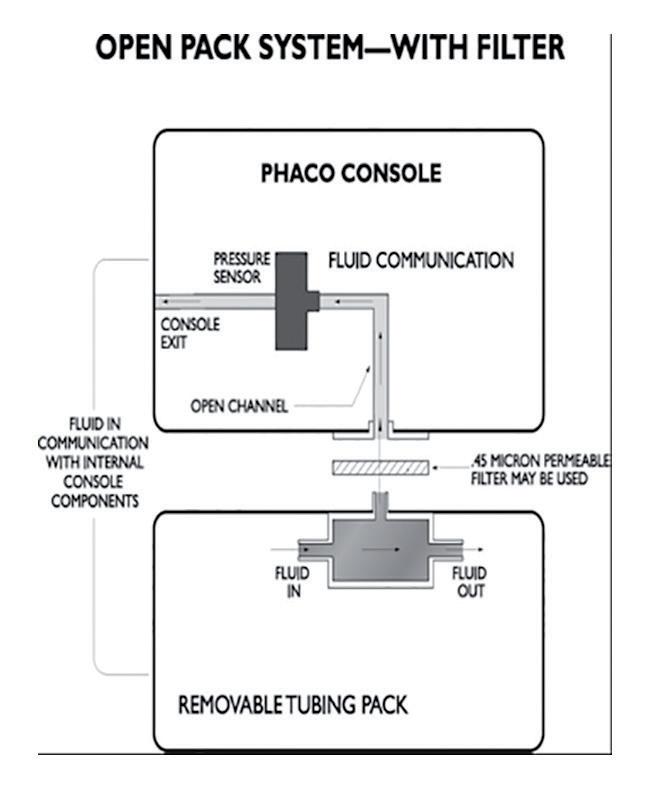

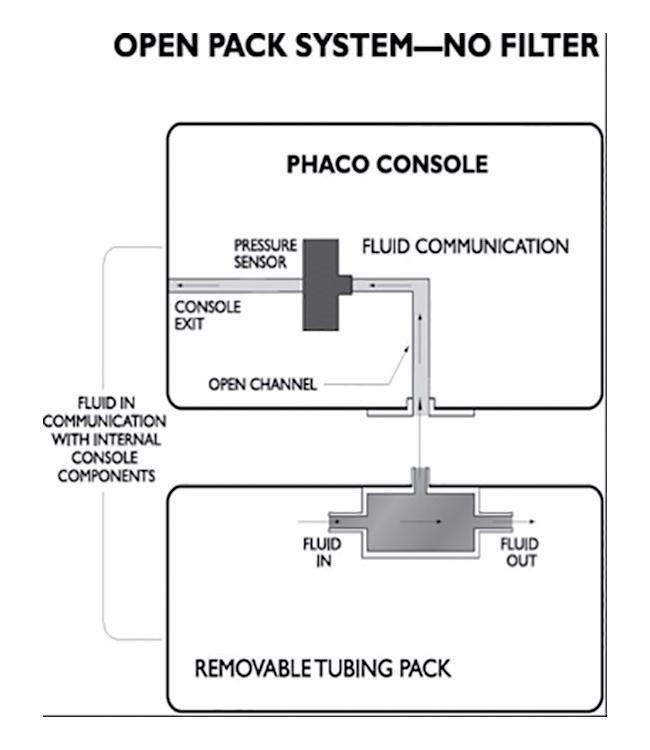

Evoluzione dei sistemi phaco verso la fine degli anni ‘80

Impatto sulla macchina

Console/sensore potenziale corrosione

Console potenziale contaminazione Impatto sul chirurgo

Richiesti alti livelli di energia con aumento dei rischi per la cornea

Tempi faco lunghi a causa dei limiti del vuoto

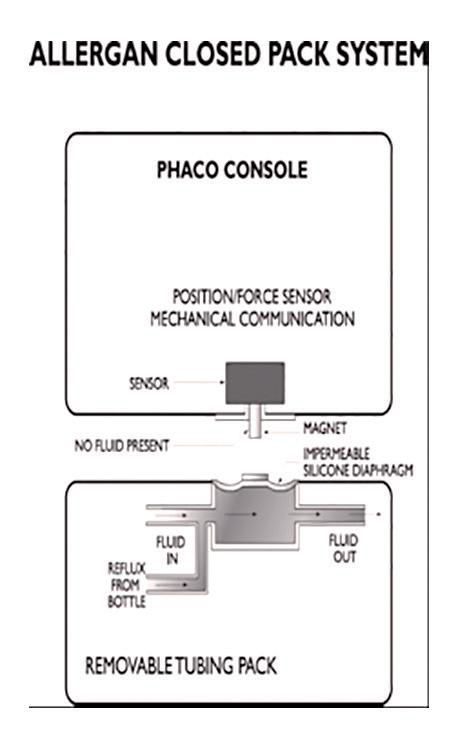

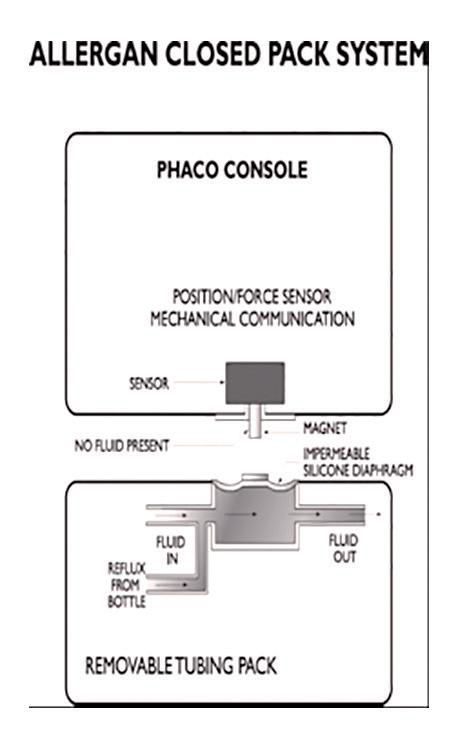

Sistema a circuito chiuso Allergan

Design originale

Sovereign ® Immagine del sensore del vuoto. Il sensore dialoga esternamente con i fluidi senza entrare in contatto con gli stessi

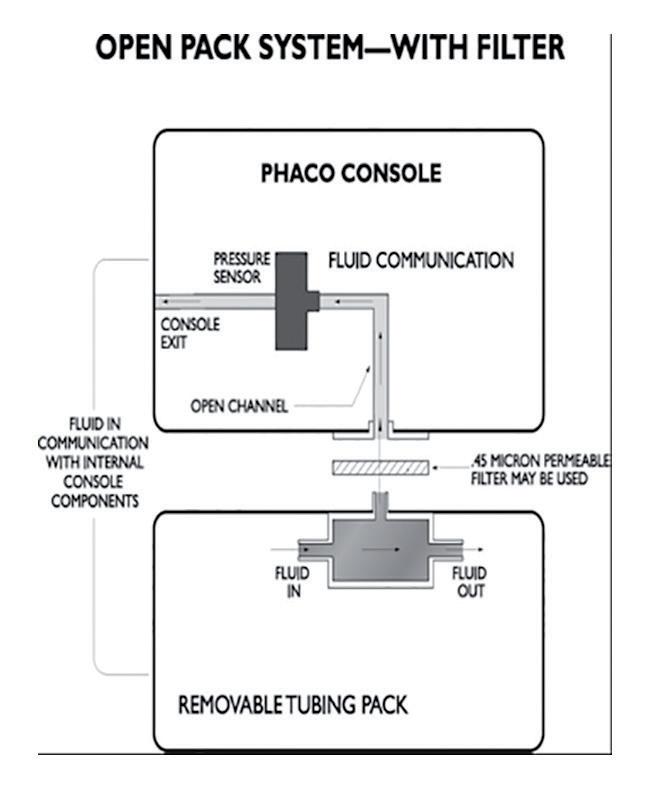

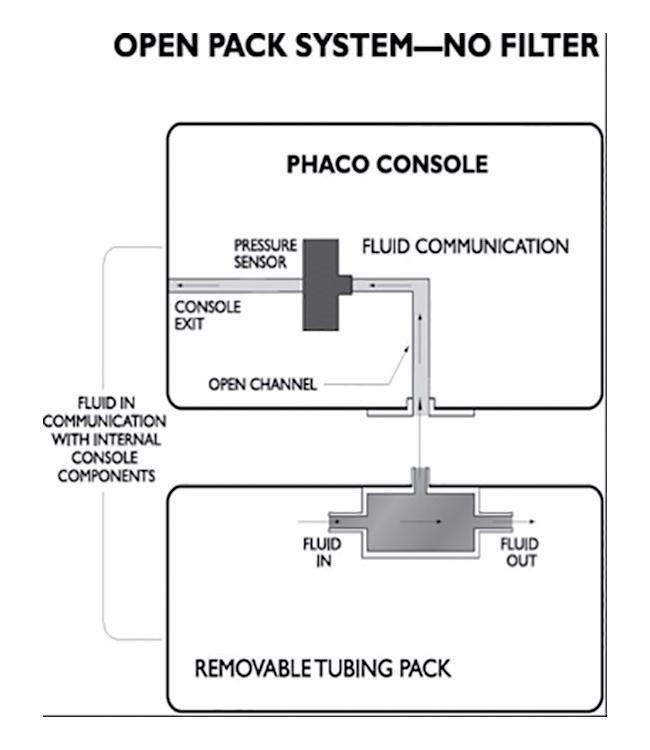

Evoluzione dei sistemi faco all’inizio degli anni ‘90 Due tipi di filtraggio Hydrophobico: blocca la misurazione del vuoto quando la membrana si umidifica Hydrophilico: passa il fluido fermando i batteri. La sezione del filtro da 0.22 micron ritarda la misurazione del vuoto perciò 0.45 micron è usato più spesso

Utilizzo di una membrana di silicone flessibile per avere una migliore funzionalità del vacuum

Collegamento diretto con il sensore magnetico

Impatto

Elevata accuratezza del vacuum

Aumento del range del vuoto

Virtualmente un’ideale bio-barriera tra il paziente e la console

Riduzione dei rischi per l’utilizzatore della macchina

Il primo introdotto nel 1993 con il sistema dell’Allergan Surgical

Amo®Prestige® Migliorato con l’introduzione del sistema phaco Sovereign nel 1999

21viscochirurgia2 • 2022

SPECIALE Storia ed evoluzione della chirurgia della cataratta in Italia • Lucio Buratto

Signature ®

>> MORIÀ - CONQUEST ®

Questa Azienda francese entrò, negli anni 90, nel mercato dei facoemulsificatori. Produsse da subito un modello chiamato Conquest ® che avrà poi nel giro di 4-5 anni una evoluzione in Conquest II ® L’unità era molto compatta, gradevole nel design, poggiata su un carrello, semplice, snello ma co modo.

Disponeva di un telecomando con cavo, alza bot tiglia elettrico, una dimensione totale veramente contenuta che lo rendeva per alcuni aspetti tra sportabile.

Era dotato di tubi pluriuso in silicone e da una pompa peristaltica tipo Diplomax ® o Diplomate ®, sul laterale destro, ma la novità principale era il reflusso di BSS per caduta e non per inversione di pompa.

Questa soluzione era stata adoperata anche da al tre Aziende attraverso l’inserimento di una secon da elettrovalvola che veniva aperta col comando reflusso.

Collegava attraverso un tubicino a T la via dell’a spirazione con quella della irrigazione a caduta. In questo modo, veniva inviata BSS pulita nell’u gello terminale della tip faco.

Il software di gestione memorizzava i settaggi di

vari chirurghi, per le varie fasi di scultura, cattura ed I/A, rendendo così questa unità piccola e sem plice, un facoemulsificatore idoneo per strutture ospedaliere e universitarie dove le equipes erano numerose.

Nel modello successivo l’Azienda provò a svilup

22 viscochirurgia 2 • 2022

SPECIALE Storia ed evoluzione della chirurgia della cataratta in Italia • Lucio Buratto

Morià Conquest ® - Visione frontale e laterale

Scatola porta manipoli (ripiano inferiore)

Scatola porta manipoli con punte (ripiano superiore)

Pedale multifunzione

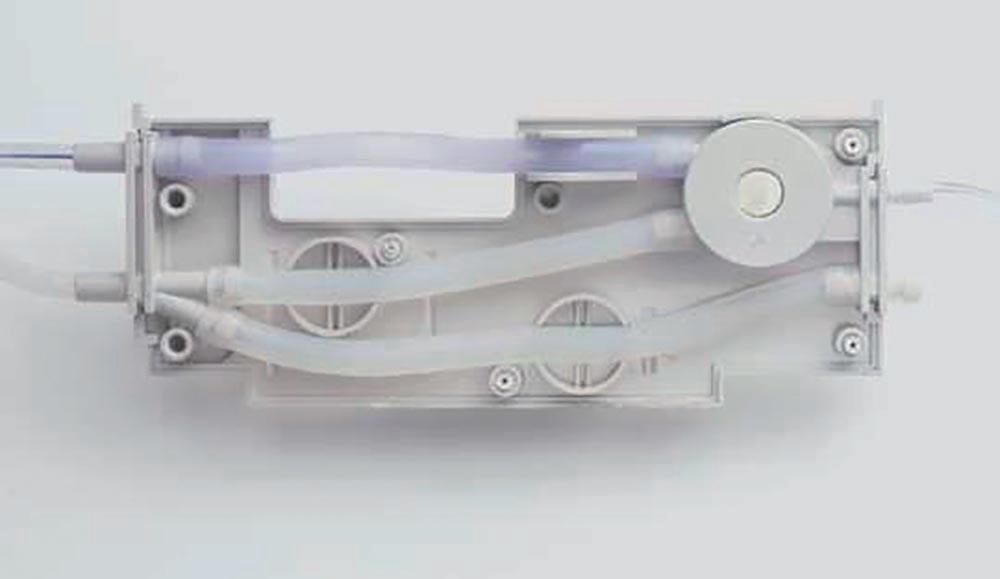

pare il sistema di rotazione della pompa peristalti ca in modo lineare, in parte come accade oggi sul faco Eva di Dorc, dove però sono dei pistoni che comprimono il tubo a produrre l’effetto. Nel Morià Conquest II ® il tubo di aspirazione era parallelo alla profondità del faco e veniva “schiac ciato” dai rulli, producendo così un avanzamento peristaltico del flusso di BSS.

In seguito l’Azienda si dedicò soprattutto anche alla produzioni di ferri chirurgici, trascurando pro gressivamente l’evoluzione della loro unità faco, oggi abbandonate.

>> OMS - DIPLOMATE ®

Di questa Azienda è l’unità faco Diplomate®, cugi no delle unità Diplomax® di Amo, piccoli gioielli di tecnologia compatta.

Questi facoemulsificatori erano realmente piccoli, più o meno le dimensioni di vecchi grammofoni, e risultarono molto utili per i chirurghi che si appog giavano a più sale operatorie.

Tubi pluriuso, display semplificato sul frontale, po chi comandi, alcuni set di memoria. Una unità faco essenziale ma sicura, che ha avuto una fortuna limitata forse anche per il prevalere di realtà commerciali e di marketing più attive.

Questa Azienda ebbe breve vita perché acquisi ta totalmente da Allergan che continuò per poco tempo la produzione del Diplomax® con chassis nero e poi bianco, fino al ritiro dal commercio.

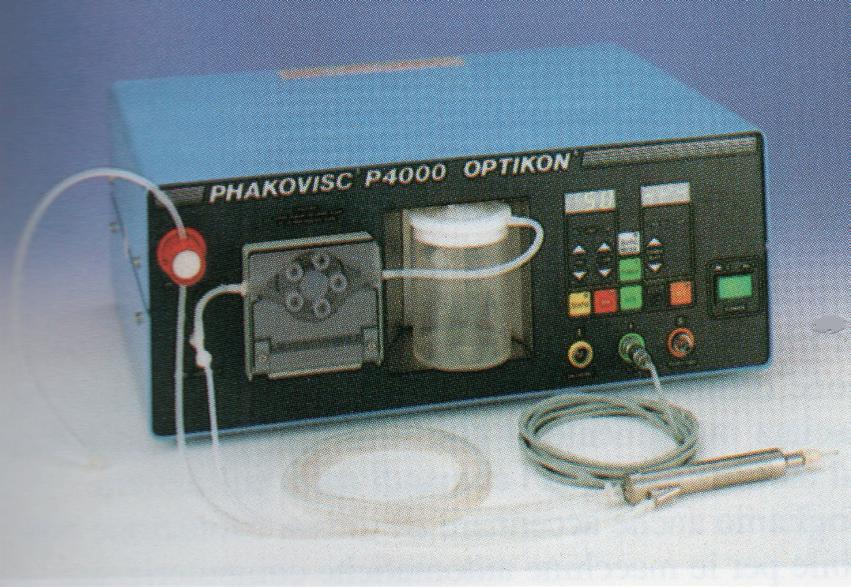

>> OPTIKON

Questa Azienda italiana inizia nel 1982 la sua esperienza nel mondo della facoemulsificazione, dopo precedenti esperienze nel realizzare alcune unità di irrigazione e aspirazione meccanizzata,

piuttosto voluminose, pur se teoricamente porta bili.

Unità Surgitek®

Il Surgitek® era infatti un modulo per irrigazione e aspirazione che aveva nel suo frontale non solo la pompa peristaltica a rulli, ma anche un bicchieri no in plastica per la raccolta di BSS reflua.

A questo modulo andava unita il Phakoton un al tro ingombrante modulo, con manipolo magne tostruttivo, raffreddato ad acqua, da 40 KHz kit a raffreddamento esterno.

Le due unità erano poggiate su un carrello a due piani e coordinante nella loro attività da una inter faccia via cavo che consentiva così al pedale di controllo, di gestire tutte le funzioni contempora neamente. Ma in fondo erano due apparecchiatu re separate che dovevano integrarsi.

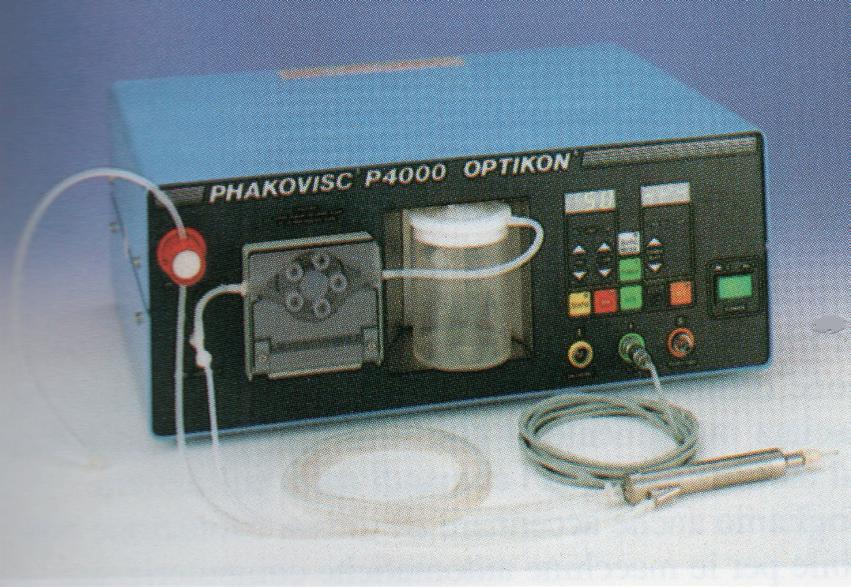

Il significativo ingombro dell’apparecchiatura, del suo carrello e il grosso limite del manipolo magnetostruttivo non fecero la fortuna di questo faco, e costrinsero … fortunatamente, la Azienda a migliorarsi in tempi brevi producendo una nuova unita denominata Phacovisc® nel 1986 e succes sivamente una versione Phacovisc II® nel 1990, ancora con manipoli magnetostruttivi, a 40 e poi 55 KHz, ma raffreddati ad aria. Dotati di pompa peristaltica e vitrectomo rotativo elettrico, a imita zione del modello di Girad, ma finalmente con il sistema I/A integrato.

Si era abolito un modulo.

Nel modello del 1993 Phacovisc III® Optikon mi gliora il manipolo rendendolo piezoelettrico e quindi più rispettoso dei tessuti endoculari, di minuendo la frequenza a 40 KHz, dotandolo di un vitrectomo pneumatico a ghigliottina.

23viscochirurgia2 • 2022

SPECIALE Storia ed evoluzione della chirurgia della cataratta in Italia • Lucio Buratto

Diplomate ® OMS - Notare la similitudine con Diplomax ® AMO

Questi stessi manipoli furono utilizzati per la ri mozione della cataratta giovanile con approccio posteriore, via pars plana, la lensectomia (che fu di moda nella metà degli anni 90), ma che venne presto soppiantata dalla facoemulsificazione.

Come accessori, anche se poco fortunati com mercialmente, questo faco aveva il cistotomo e una cannula di aspirazione a ultrasuoni, oltre che la solita diatermia.

La funzione di alza bottiglia era però ancor a mano.

Bisogna aspettare il 1997 e poi 1998 perché Op tikon ridisegni completamente la propria gamma di facoemulsificatori riducendo enormemente la dimensione della sua unità faco, più o meno sulle dimensioni del modello Morià.

Alcuni elementi già stabilizzati dal punto di vista di tecnologia e produzione industriale come la pompa peristaltica, posizionata nuovamente sul laterale con una sportellino di plastica di prote

zione, le cassette e i tubi riutilizzabili erano delle caratteristiche ben codificate.

Il vitrectomo pneumatico con due modelli, uno per accesso anteriore, con eventuale irrigazione coassiale (il manipolo era di solito verde e con una lama più corta) ed un manipolo per chirur gia posteriore (blu), con sistema di apertura della bocca regolabile.

La novità nella produzione interessò invece preva lentemente i manipoli faco che diventarono molto più leggeri, sempre a quattro ceramiche ma con la funzione “minimal stress”.

Dietro questa sigla si nascondeva una implemen tazione dei controlli software, per migliorare l’ef ficienza del facoemulsificatore riducendo al mi nimo l’emissione di ultrasuoni e la produzione di energia termica.

Unità Pulsar II®

Dal 2004 con un modello denominato unità Pulsar II® Optikon fa proprie alcune esigenze dei chirur ghi della cataratta.

E così dota le proprie unità di doppia pompa, pe ristaltica e venturi, di un touch screen, e dei ma nipoli minimal stress ormai perfezionati nella loro tecnologia, offrendo anche numerose tip come dotazione per l’unità faco.

Questa macchina disponeva ancora di un vitrec tomo per vitrectomia anteriore, quindi con un cut rate contenuto.

Phacovisc P4000 ® (1986)

Primo modello con pompa peristaltica sul frontale e cassetta di raccolta a bicchiere - Funzioni di diatermia Senza alza bottiglia

Nello stesso anno, viene rinnovata l’unità, nel nome Assistant, migliorando la sezione vitrecto mia posteriore.

Oggi, l’Azienda produce unità faco complete e pluri accessoriate ma anche unità per chirurgia

Pulsar Minimal Stress ® (1998)

Evoluzione del Pulsar® con tecnologia minimal stress nei manipoliPompa peristaltica, modulo minimal stress per la sezione faco - Uso di cassette I/A riutilizzabile - Compressore interno per la vitrectomia anteriore.

Pulsar ® (2004)

Modello compatto plurifunzioni con software e sotto programmi - Funzioni di diatermia e vitrectomia anteriore - Pannello a display. Pompa nel laterale

24 viscochirurgia 2 • 2022

SPECIALE Storia ed evoluzione della chirurgia della cataratta in Italia • Lucio Buratto

Pulsar 2 Minimal Stress ® (2004)

Doppia pompa peristaltica e Venturi, Monitor Touch screen, modulo minimal stress per la sezione faco Macchina per Faco e Vitrectomia anteriore.

Assistant ® (2004)

Doppia pompa peristaltica e Venturi, Monitor Touch screen, modulo minimal stress per la sezione faco Macchina per Faco e Vitrectomia.

R-Evolution ® (2012)

Doppia pompa peristaltica e Rotativa (pompa a Vuoto), monitor touch di ampie dimensioni - Modulo minimal stress per la sezione faco - Macchina con compressore interno per la vitrectomia anteriore Possibilità di utilizzo della Infusione controllata per il mantenimento della camera anteriore.

del segmento anteriore e posteriore uniche come il R Evolution ® nelle sue diverse ver sioni.

>> ALTRE AZIENDE

Molte altre Aziende producono ormai faco emulsificatori sia con unità super complete, faco vitrectomi con sorgente luminosa, sor gente laser, ecc inglobate nello chassis, sia moduli più semplici con le funzioni essenziali. Ad esempio Dorc, Zeiss, sono Aziende che, da interessi commerciali e produttivi diversi, han no invece da alcuni anni cominciato a produr re anche loro facoemulsificatori.

L’elenco è grande e infinito e in qualche modo legate anche alla realtà commerciale dell’A zienda produttrice.

Infine, alle unità faco ormai sempre di più viene affiancato il laser a femtosecondi che probabilmente obbligherà le varie Aziende produttrici di unità faco a rivederne la proget tazione e la dotazione di accessori, per es sere sempre più integrati nel concetto che la rimozione del cristallino non tratta solamente la rimozione della cataratta come patologia ma una chirurgia refrattiva e riabilitativa della visione.

>> GESTIONE – SETTAGGIO DELLA UNITÀ FACO: COSA È CAMBIATO NEL TEMPO

Le prime unità disponevano di un pannello di co mando a gestione manuale e con la necessità di adeguare i paramenti alle esigenze del chirurgo.

La tecnica prevedeva una prima fase di cosiddetta scolpitura cioè indebolimento del cristallino cata rattoso e poi una seconda fase di cattura e rimo zione dei frammenti o fase di aspirazione.

L’intervento si completava poi con la rimozione della corteccia residua senza uso di ultrasuoni ed infine si procedeva all’impianto, e sutura della fe rita.

Era chiaro al chirurgo che la prima fase di faco emulsificazione era quella della potenza per cui il potere degli ultrasuoni doveva essere significa tivo, 60-70-80%, con scarsa attività in camera an teriore e quindi basso flow rate, 20-22 cc/min, e un’attività di vuoto appena sufficiente per rimuo vere i fini detriti prodotti, 20-30 mmHg.

Questa impostazione apparentemente logica del la unità faco produsse nei primi tempi sofferenze corneali e qualche volta anche ustioni delle inci sioni per l’elevata quantità di energia sprigionata, lo scarso raffreddamento della punta, e la quantità d tempo adoperata per produrre questa azione meccanica di frantumazione.

25viscochirurgia2 • 2022

SPECIALE Storia ed evoluzione della chirurgia della cataratta in Italia • Lucio Buratto

La seconda fase, invece, lavorando di vuoto e flus so più che di ultrasuoni, era affrontata con mag gior serenità dal chirurgo, che però con la punta del faco rincorreva all’interno della camera ante riore, in parte protetta dal viscomateriale, i fram menti lenticolari realizzati in fase di scolpitura.

Il sistema di gestione del flusso era anche legato all’altezza della bottiglia, che doveva spesso es sere alzata poi abbassata a richiesta del chirurgo dal personale di sala.

>> QUALI SONO STATI I VANTAGGI REALIZZATI NEL TEMPO SULLE UNITÀ FACO?

Rivendendo come un film, l’evoluzione delle unità faco la prima cosa che si nota è la notevole ridu zione delle dimensioni

L’altro elemento che ha migliorato in maniera so stanziale questa tecnologia è stato l’uso più ampio e completo di schede computerizzate e program mi di lavoro sempre più specifici e modulabili.

Inoltre, il numero dei chirurghi cha hanno adottato questo tipo di tecnica è aumentato costantemente dagli anni 70 fino al 2000 e oggi si può affermare che la facoemulsificazione è la tecnica di scelta nella chirurgia della cataratta.

Il diffondersi della tecnica ha quindi obbligato le Aziende a considerare, come si diceva, le dimen sioni dello strumento, i suoi perfezionamenti tec nologici che ne hanno aumentato sicurezza, affi dabilità e gestione.

Anche gli accessori sono diventati una caratteri stica di ciascuna macchina, mentre fino al 2000 circa la scelta degli accessori era modesta. Da un punto di vista di gestione i pannelli di co mando sono passati da semplici e piccoli display luminosi contornati da pulsanti di comando, a touch screen moderni con grafica e logica, intuiti va e colorata che aiuta il chirurgo con un semplice colpo di occhio a leggere le funzioni del suo faco in quel momento.

L’evoluzione più significativa è anche quella di aver trasformato il pedale della macchina da un semplice “acceleratore” e attivatore delle funzioni di irrigazione, irrigazione e aspirazione, irrigazio ne aspirazione e faco, ad un pedale di comando che può modificare le varie funzioni, cambiar le nel corso di chirurgia, aumentare o diminuire questo o quel parametro a seconda dei desideri e necessità del chirurgo.

Inutile dire che, con il perfezionamento e la minia

turizzazione delle tecnologie sui circuiti integrati, hardware e software, le unità faco sono diventate sempre più perfezionate e capaci di controllare migliaia di funzioni in brevissimo tempo. Tutta questa tecnologia ha migliorato la sicurezza della tecnica con una notevole difesa e rispetto dei tessuti endoculari, un notevole risparmio di ultrasuoni, una gestione della tecnica molto per sonalizzata, con riduzione delle complicanze. Ecco perché oggi l’asportazione del cristallino non è solo la terapia chirurgica della cataratta, ma anche una tecnica di chirurgia refrattiva molto precisa e sofisticata.

Così, se nel passato ogni chirurgo rimaneva facil mente affezionato alla sua macchina, al suo faco, oggi adoperare strumenti di marche diverse e con caratteristiche apparentemente simili ma non uguali, è invece possibile per chirurghi qualificati proprio per la grande affidabilità delle nuove uni tà faco, che per alcuni aspetti le rende tutte molto simili.

Le soluzioni tecnologiche di movimenti torsionali o ellittici per le tip, la possibilità di gestire in dual linear le funzioni faco e vuoto, le dimensioni ridot te delle tip, che chiedono tunnel da 1.8 - 2 mm circa, hanno ulteriormente migliorato la tecnica. Per un po’ di tempo, 5 -6 anni fa, si provò a adope rare una facoemulsificazione senza sleeve sepa rando il manipolo con la tip e la via di aspirazione da quella di irrigazione.

Ma questa tecnica cosiddetta bimanuale, non ha avuto il successo sperato e difatto è poco utiliz zata.

La facoemulsificazione coassiale con microin cisione è oggi il target più diffuso anche per chi adopera il femtolaser per alcuni step chirurgici.

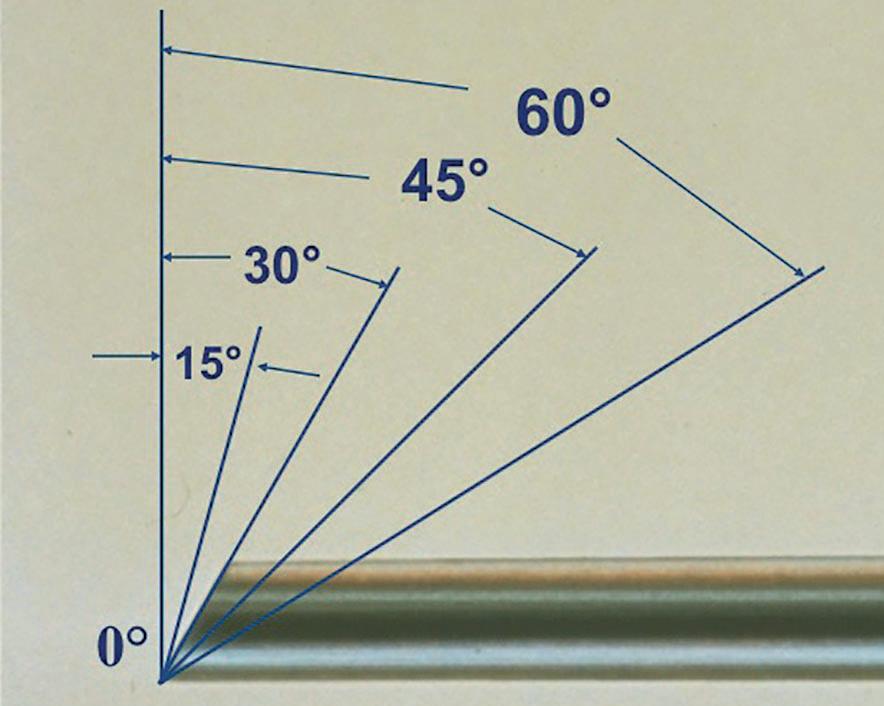

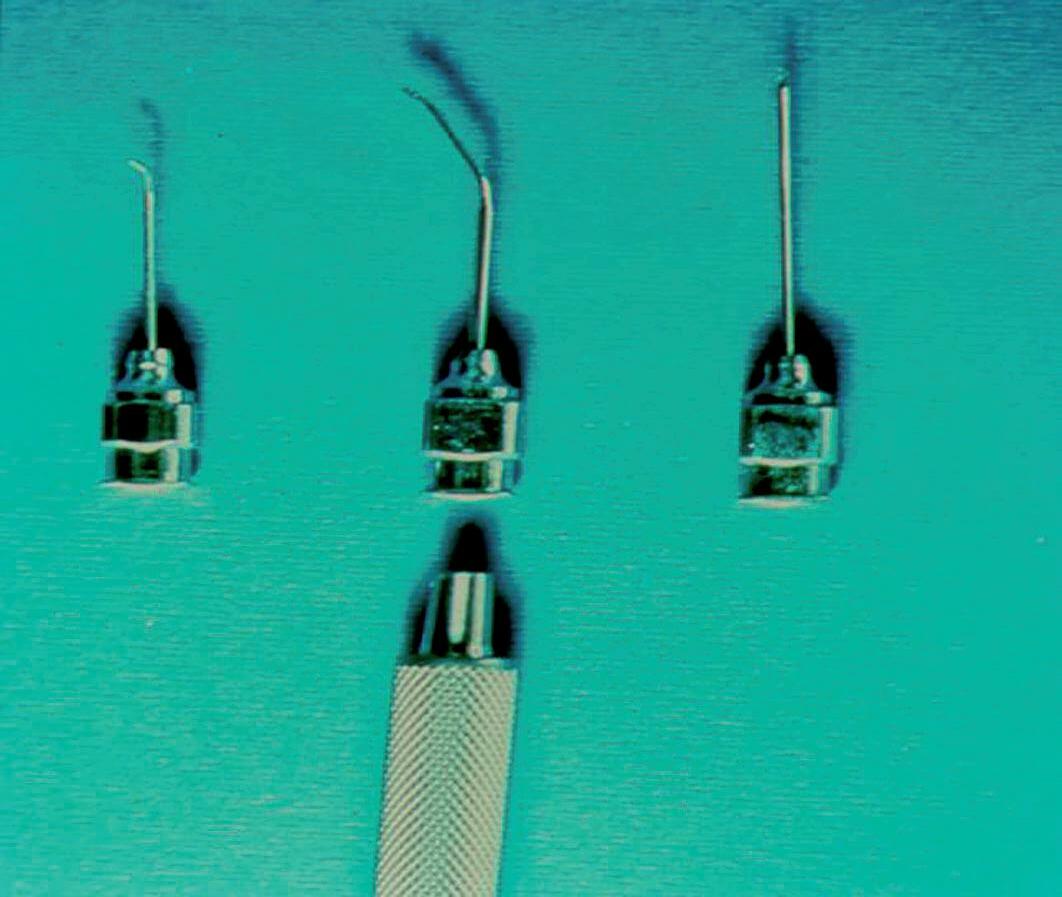

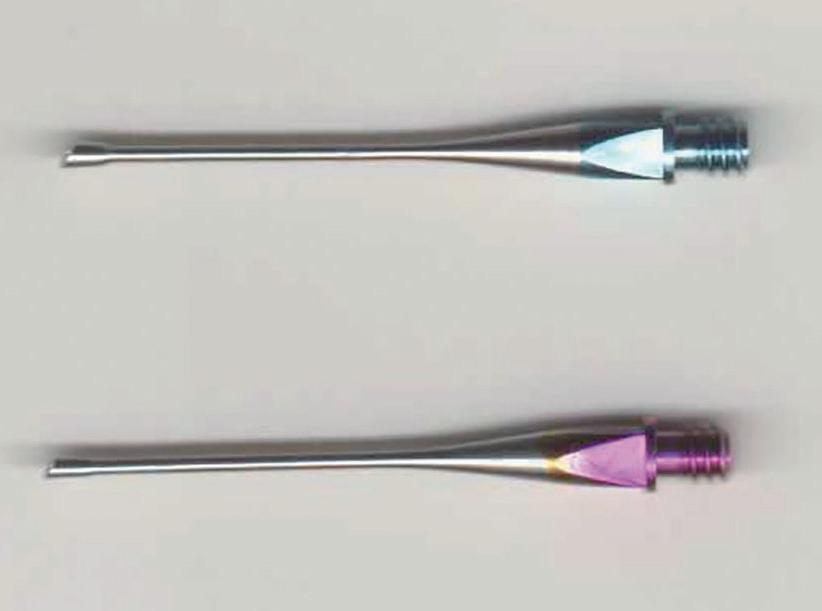

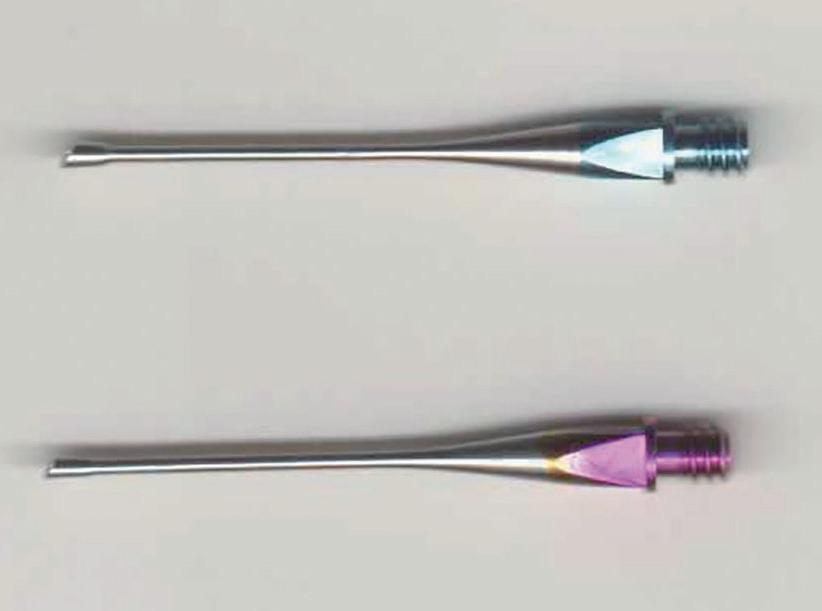

>> LE PUNTE FACO

Nei primi anni della facoemulsificazione, le Azien de hanno realizzato per le loro unità faco vari tipi di punte (tip) per le differenti esigenze del chirur go, in base al tipo di cataratta da trattare .

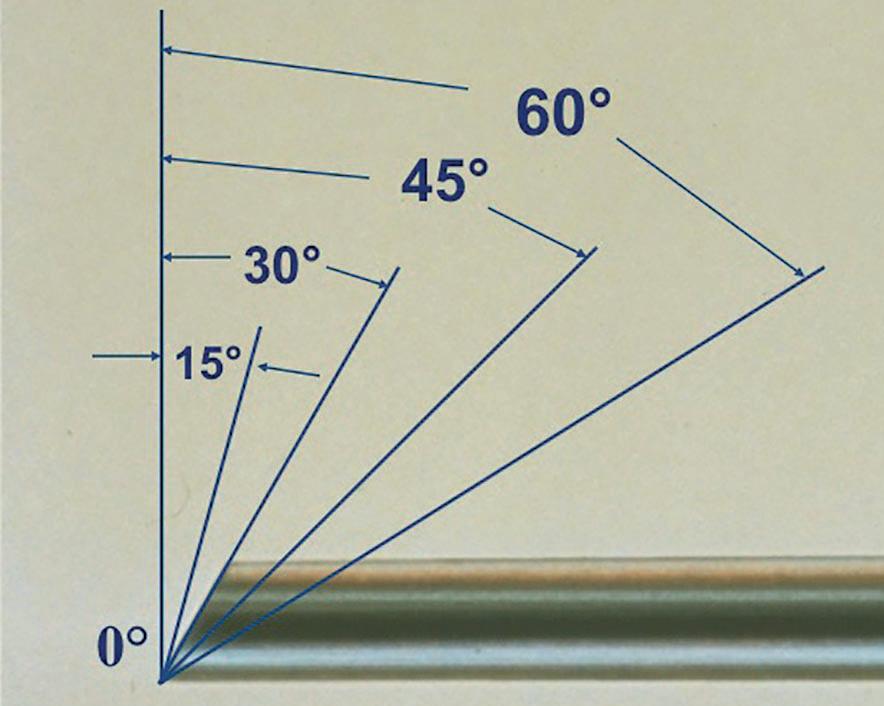

Così ogni facoemulsificatore disponeva di punte 0°- 15°- 30°- 45°.

Partendo dalla 0° per arrivare alla 45° le punte erano sempre meno occludenti, quindi raggiun gevano il vuoto massimo con maggiore difficoltà e al contrario erano sempre più taglienti; con la punta 0° molto efficace era la azione occludente ma meno, o quasi nullo, era il taglio.

26 viscochirurgia 2 • 2022

SPECIALE Storia ed evoluzione della chirurgia della cataratta in Italia • Lucio Buratto

Angolazioni delle tip faco

Le punte 15°-30° avevano caratteristiche interme die.

La scelta della tip era legata al tipo di cataratta, e alla tecnica chirurgica eseguita e, qualche volta, capitava anche di doverla sostituire perché la si tuazione intraoperatoria lo richiedeva.

Nel corso degli anni però sono notevolmente mi gliorati i programma di gestione del vuoto e della fluidica e di conseguenza le aziende hanno mo dificato le loro scelte nei confronto delle tip faco.

Sono state abbandonate le punte 0°-15°-45° e si è lavorato più sulla 30 gradi la cui modifica princi pale è sta denominata flared, cioè a tromboncino.

Il terminale della tip era svasato di forma trapezoi dale, pur rimanendo conico e quindi con un dia metro esterno finale maggiore del diametro del resto della tip.

Cosa si otteneva con questa soluzione? Si aumen tava la superfice di contatto tra la tip e il materiale lenticolare a vantaggio sia della fase di scolpitura che di quella di cattura dei quadranti. Il differente calibro della punta realizzava di fat to una specie di effetto Venturi che potenziava le capacità del facoemulsificatore. Questa soluzione piacque a molte aziende, Alcon i particolare, ma Aziende produttrici di accessori come MST rea lizzarono punte flared per quasi tutti i modelli di faco.

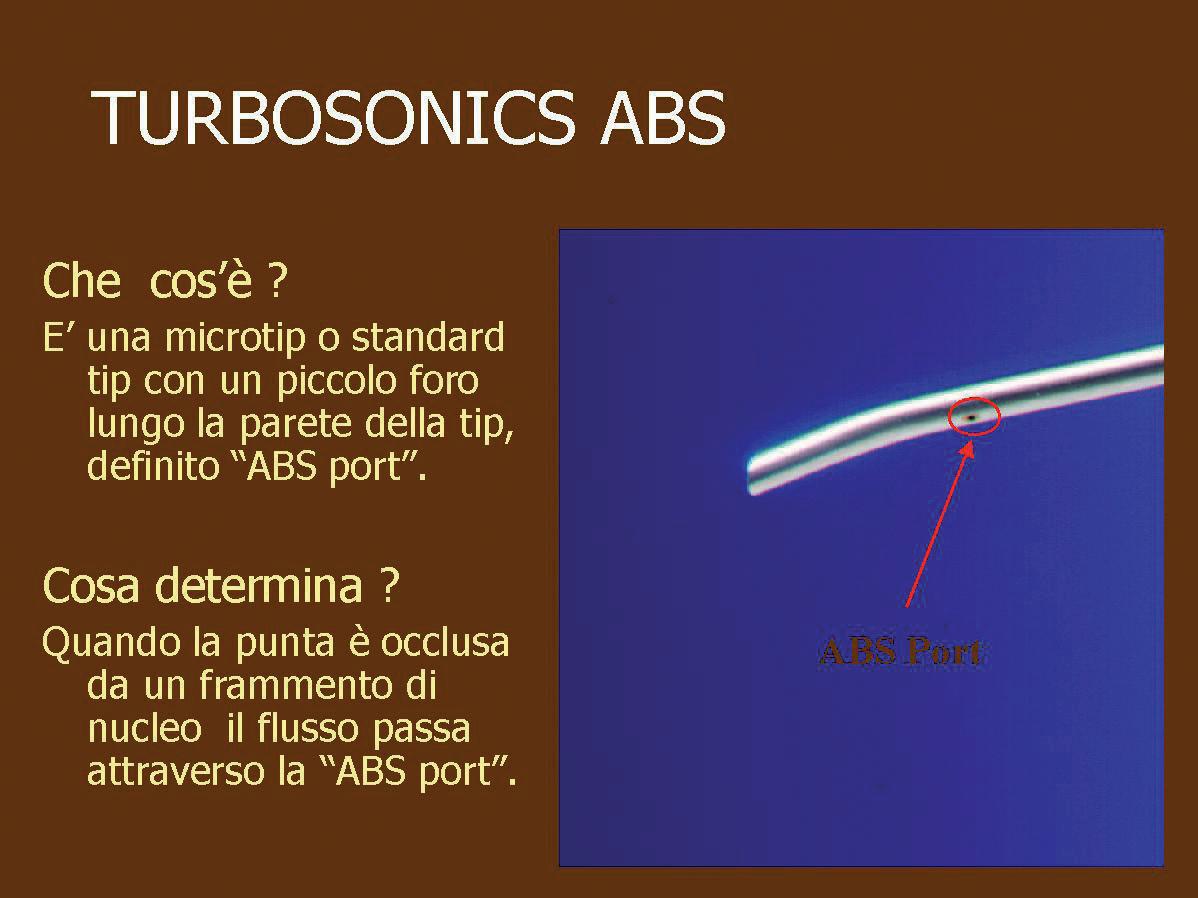

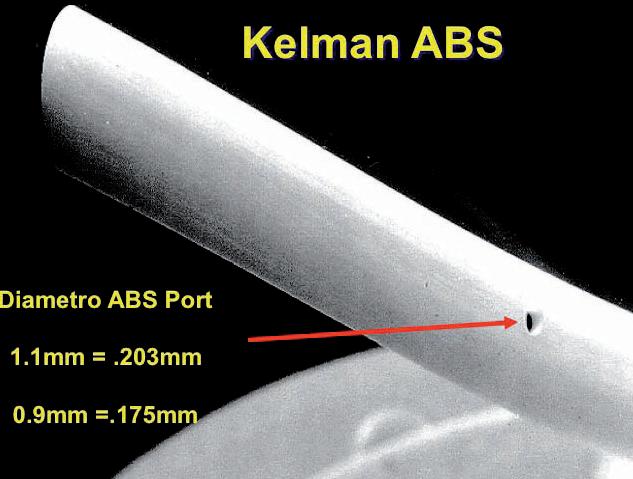

Successivamente Alcon introdusse su queste pun te, un piccolo forellino appena posteriormente al terminale flared denominata ABS che serviva a diminuire l’effetto surge nel momento della disoc clusione.

Altre Aziende come Optikon elaborarono lo stes so principio ma in maniera opposta producendo

I/A Tips

.2 & .3mm I/A tips in I/A Max .5 & .7mm I/A tips in I/A Min

Nota: le cannule avevano una striscia per identificarne la dimensione

27viscochirurgia2 • 2022

SPECIALE Storia ed evoluzione della chirurgia della cataratta in Italia • Lucio Buratto

Accessori standard per i faco. Manipolo per irrigazione con attacco. Luer Lock Cannula raschiante di Kratz

Spatola per ciclodialisi – ECCE

Cistotomo irrigante di Kelman

Seconda generazione di manipoli I/A Cannula per aspirazione della corticale Chiavetta di fissaggio. Tip per I/A Cappuccio tip riutilizzabile Sleeve disposable

28 viscochirurgia 2 • 2022

SPECIALE Storia ed evoluzione della chirurgia della cataratta in Italia • Lucio Buratto

Punte flared 20G – 21G per faco Alcon I/A Tips Tip per I/A di calibro differente Notare la posizione dello sleeve

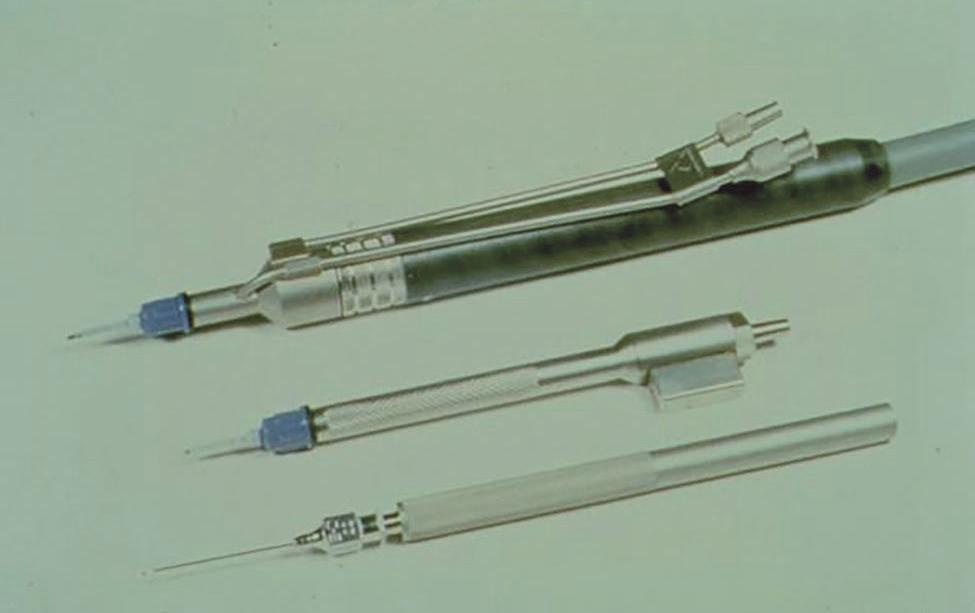

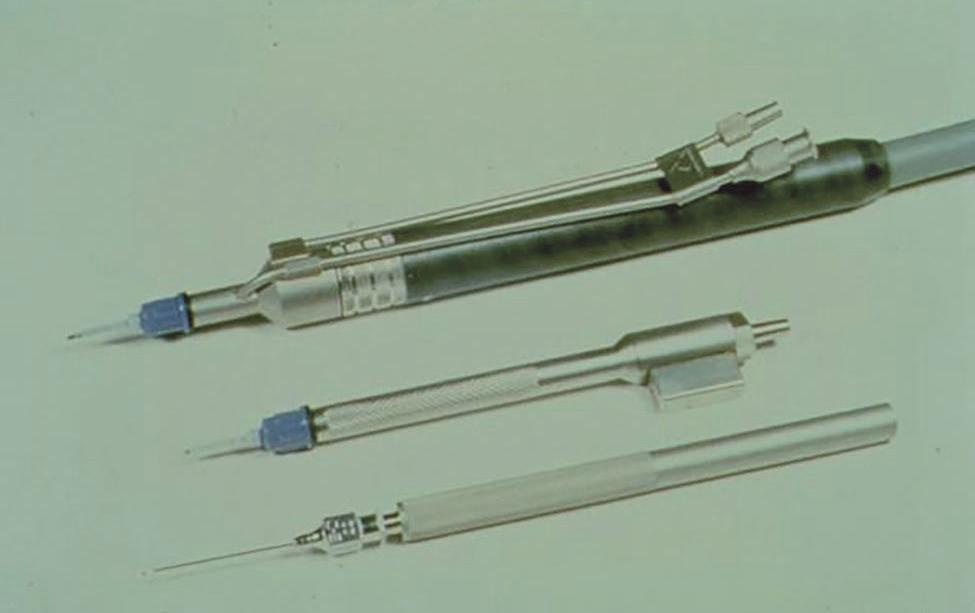

Cavitron ® Manipolo U/S originale

Cavitron ® Manipolo per U/S - Disegno schematico

Cavitron ® Modello 7007-8000 - Manipolo di raffreddamento - Uno dei primi modelli Notare la dimensione del cavo elettrico e le due linee di raffraddamento difficile da sterilizzare Componenti manipoli per U/S. Sleeve, tip, chiavetta, camicia per il terminale, trasduttore magnetostrittivo senza guarnizione o ring, camicia di metallo

Sleeve

con

relativa chiavetta

20G Sleve

con relativa chiavetta 21G

delle punte denominate biconiche che mante nevano lo stesso diametro ma appena posterior mente al terminale esterno avevano un piccolo restringimento tipo diaframma che accelerava la fluidica verso la via di aspirazione. Tra le ultime idee geniali di Kelman ci fu quella di piegare appena il terminale delle tip faco

realizzando le cosiddette punte Kelman ango late. Questo disegno di punte, da un po’ di anni pre sente sul mercato e oggi molto diffuse, hanno ulteriormente migliorato la manovrabilità del faco durante le manovra di scolpitura e cattura per il particolare disegno che esse hanno.

29viscochirurgia2 • 2022

SPECIALE Storia ed evoluzione della chirurgia della cataratta in Italia • Lucio Buratto

Tip e microtip – differenza di calibro

Punte di Mc Kool per faco Alcon

Sistema Turbosonics ABS

Punte Flared ABS Legacy ® Alcon – Disegno schematico

30 viscochirurgia 2 • 2022

SPECIALE Storia ed evoluzione della chirurgia della cataratta in Italia • Lucio Buratto

Punte microtip retta, flared e Mc Kool

0.9 mm MicroTip 0.9 mm Flared Tip 0.9 mm Tapered Tip

Tip Alcon Flared con ABS

Punte Kelman con ABS

Punte Kelman per Legacy ®

Variazioni di flusso in corso di occlusione

Flusso: Tip occlusa

Il flusso di liquido è in relazione con il grado di occlusione (ostruzione) della porta di aspirazione.

Il flusso di liquido diminuisce all’aumentare del grado di occlusione fino a fermarsi completamente ad occlusione completa, ma la pompa può ugualmente continuare a girare. Il disegno in mezzo mostra come il vacuum non possa raggiungere il suo livello massimo presettato in assenza di una occlusione completa.

Il disegno in basso mostra come il vuoto prodotto non possa superare il livello massimo presettato, la pompa a questo punto si ferma.

Il tempo occorrente alla pompa per raggiungere il vuoto avendo una completa occlusione della tip viene definito RISETIME. Disegno schematico

Altri chirurghi hanno provato a sviluppare idee diverse come punte al titanio, punte con incli nazione diversa tra i 180° superiori e inferiori della tip, terminali flared ma quadrati, sempre allo scopo di migliorare l’efficienza della tip “regina” della facoemulsificazione, la 30°, e renderla utilizzabile per ogni situazione chi rurgica.

Non da ultimo è da ricordare che ogni punta ha bisogno del proprio sleeve che sarà della lun ghezza e del diametro adatto a quel puntale.

Infatti, le punte prodotte per macchine americane hanno una filettatura di avvitamento ed una lun ghezza diverse da quelle omologhe per la mac chine del mercato europeo.

Per ultimo ricordiamo le punte Mc Kool che sono delle punte tipo Kelman, ma non flared, con un

rivestimento di teflon sulla punta che dovrebbe ulteriormente proteggere la cornea da eventuali danni termici.

Il suo particolare avvitamento antiorario e con un passo speciale obbligò Alcon a produrre un mani polo dedicato di un inusuale color giallo oro. Queste punte però hanno avuto una vita breve e uno scaso successo di mercato.

Pur con tante soluzioni proposte negli anni, oggi giorno possiamo dire che la maggior parte delle Aziende forniscono punte 30° flared, con calibri differenti (20-21G) perché ormai questo tipo di tip ben si adatta a tutte le principali macchine esi stenti in commercio.

Qualche azienda ha pensato di personalizzare le sleeve, per cui il tradizionale color azzurro è di ventato anche blu notte, giallo, arancione, verde, violetto, rosato, trasparente per identificare qual che volta l’azienda, qualche altra volta il calibro.

>> IL MANIPOLO

I primi manipoli erano di tipo magnetostrittivo. Avevano cioè all’interno della loro camicia un ma gnete che generava un campo elettrico che pro duceva la vibrazione della tip.

Questi manipoli generavano parecchio calore con inevitabile necessità di un raffreddamento cospi cuo della tip, pena il rischio di produrre ustioni del tunnel e lesioni endoteliali.

Passarono alcuni anni prima che fosse possibile realizzare manipoli faco con all’interno delle ce ramiche che vibrando a 40.000 cicli al secondo, producevano il movimento della elongazione del la tip.

Questo sistema diede subito giovamento perché si produceva minore riscaldamento e una miglio re efficienza della attività di facoemulsificazione.

Una differenza di scarso significato invece è quel la che vede in manipoli di alcune Aziende cioè la via di irrigazione esterna al manipolo stesso (ad es. Alcon Universal), mentre molte altre Aziende

31viscochirurgia2 • 2022

SPECIALE Storia ed evoluzione della chirurgia della cataratta in Italia • Lucio Buratto

Manipolo di Mc Kool

preferirono quasi da subito inglobare all’interno del manipolo stesso sia la via di irrigazione che la via di aspirazione senza aumentare particolar mente il diametro totale del manipolo stesso. Altra caratteristica era la superfice del manipolo stesso dove si trovavano incisi il nome della azien da e il numero seriale e il modello del manipolo. La superfice si presentava liscia o lievemente ru gosa a seconda delle scelte aziendali e commer ciali. Naturalmente per l’interfaccia tra guanto del chirurgo e superfice del manipolo quelli con zi grinatura esterna erano impugnati in maniera più salda e sicura.

>> MANIPOLO MAGNETOSTRITTIVO VS PIEZOELETTRICO

Entrambi i tipi di tecnologie si basano sul fatto di convertire un energia, nel primo caso elettroma gnetica nel secondo elettrica, in un energia mec canica necessaria per frammentare il cristallino. Quindi il chirurgo regolando l’intensità dell’ener gia elettromagnetica o di quella elettrica, ha il controllo sulla elongazione e quindi sulla potenza del martello pneumatico che è la punta faco.

Manipolo Magnetostrittivo

La magnetostrizione è il fenomeno fisico che con siste nella variazione di lunghezza di un metallo immerso in un campo magnetico. In particolare il manipolo magnetostrittivo è co stituito da un elemento di raccordo (amplificatore acustico), al quale è collegata la punta faco (1) e un gruppo di lamelle (2) di Nichel. Le lamelle di nichel sono inserite in una bobina (3) che genera un campo elettromagnetico.

Nel momento in cu si fa circolare una corrente alternata (25 ÷ 50 KHz), all’interno della bobina si genera un campo elettromagnetico, che va ad accoppiarsi con le lamelle di nichel e le porta, per effetto magnetostrittivo, a vibrare longitudi nalmente di alcuni micron, con ampiezza propor zionale alla corrente che viene fatta circolare nel solenoide (bobina). Questa vibrazione viene in crementata dall’amplificatore acustico e trasmes sa alla punta, facendo oscillare longitudinalmente quest’ultima, con un’ampiezza che può superare 100 micron. L’oscillazione della punta genera l’ef fetto di martello, che serve per la frammentazione della cataratta.

Il problema principale di questa tecnologia è il calore generato dalla corrente che circola all’in terno della bobina per effetto Joule e dai campi magnetici che si generano nelle lamelle di nichel. Per questo motivo, dovevano essere utilizzati si stemi di raffreddamento, prima ad acqua e poi ad aria forzata, che venivano fatte circolare nella bo bina all’interno del manipolo.

Piezoelettrico

Il manipolo piezo elettrico si basa sulla proprie tà di alcuni materiali cristallini (nel nostro caso le ceramiche (3)) di deformarsi assialmente se sot toposti ad una tensione elettrica alternata (circa 27- 43KHz).

Questo tipo di tecnologia ha sostituito la prece dente per vari motivi:principalmente perché non ha bisogno di sistemi di raffreddamento troppo complessi e perché consente la costruzione di manipoli ultrasuoni di forma più ergonomica e più

32 viscochirurgia 2 • 2022

SPECIALE Storia ed evoluzione della chirurgia della cataratta in Italia • Lucio Buratto

Manipolo Magnetostrittivo: 1. punta faco - 2. gruppo di lamelle - 3. bobina

1 2 3

sottili e leggeri di quelli possibili con la preceden te tecnologia magnetostrittiva.

>> LA CONSOLLE

Le consolle sono lo spazio del fontale delle unità faco dove sono sistemati il pannello luminoso con i parametri delle funzioni in uso, e tutto intorno sono sistemati i comandi di attivazione e modifica delle funzioni stesse (ad es. potenza ultrasuoni o valore del vuoto).

Nel corso del tempo quasi tutti i comandi sono stati integrati negli schermi a cristalli liquidi che sono diventati quindi pannelli di comando e lettu ra come qualunque touch screen.

Le dimensioni dello schermo, la sua impostazione grafica, i sensori per i comandi, sono diventati da subito gli elementi distintivi di questo o quel faco, indentificando quindi sempre la schermata con marca e modello, come dato immediato.

Se all’inizio, come è possibile vedere nelle foto grafie dei vecchi modelli, i comandi erano gros solani, molte volte con sensori a vite, quasi come le vecchie radio, di lì a poco diventarono più mo derni nella estetica e di tipo digitale, con espres sione dei valori di lavoro su schermi luminosi e comandi esterni per aumentare e diminuire il va lore della funzione prescelta.

L’integrazione su schermi touch screen sarà ben oltre gli inizi del XXI secolo con modelli tipo Pre stige di Amo ad esempio o Laureate di Alcon

Nel corso degli anni tutte le unità faco si sono do tate di touch screen e di telecomando, nonché di funzione Bluetooth a dimostrazione che il progres so tecnologico è entrato prepotentemente anche nella pratica clinica e chirurgica, influenzando il design delle nostre strumentazioni per renderle non solo gradevoli dal punto di vista estetico, ma anche semplici e intuitive nella lettura. Del resto, sfogliando le immagini delle unità faco delle pagi ne precedenti è immediata la percezione di come design e tecnologia si siano ormai inevitabilmen te integrati.

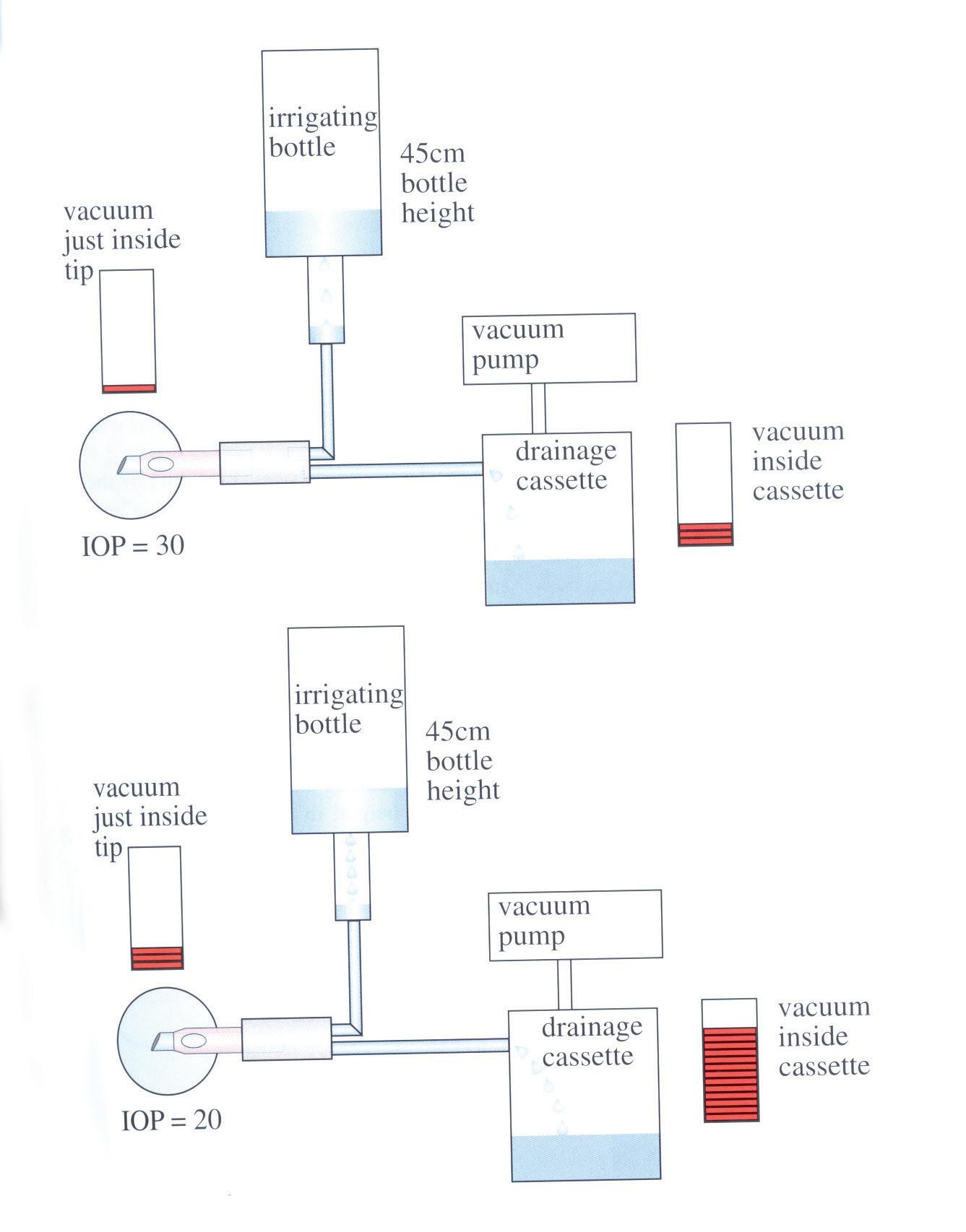

>> LE POMPE: PERISTALTICA E VENTURI

Le unità faco degli anni 80 e 90, pur posseden do caratteristiche tecnologiche simili, si dif ferenziavano fondamentalmente per il tipo di pompa utilizzata: quella peristaltica o quella a vuoto, detta anche Venturi, cui si aggiunse verso la fine degli anni 80 una pompa cosiddetta Rota ry o “a paletta”.

Le differenze tra i vari sistemi di pompa , sono spiegate in tutti i libri di faco.

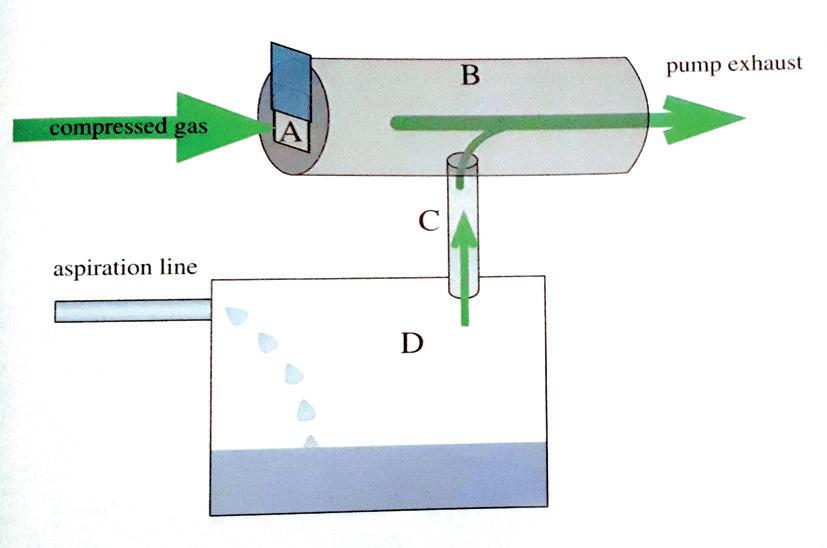

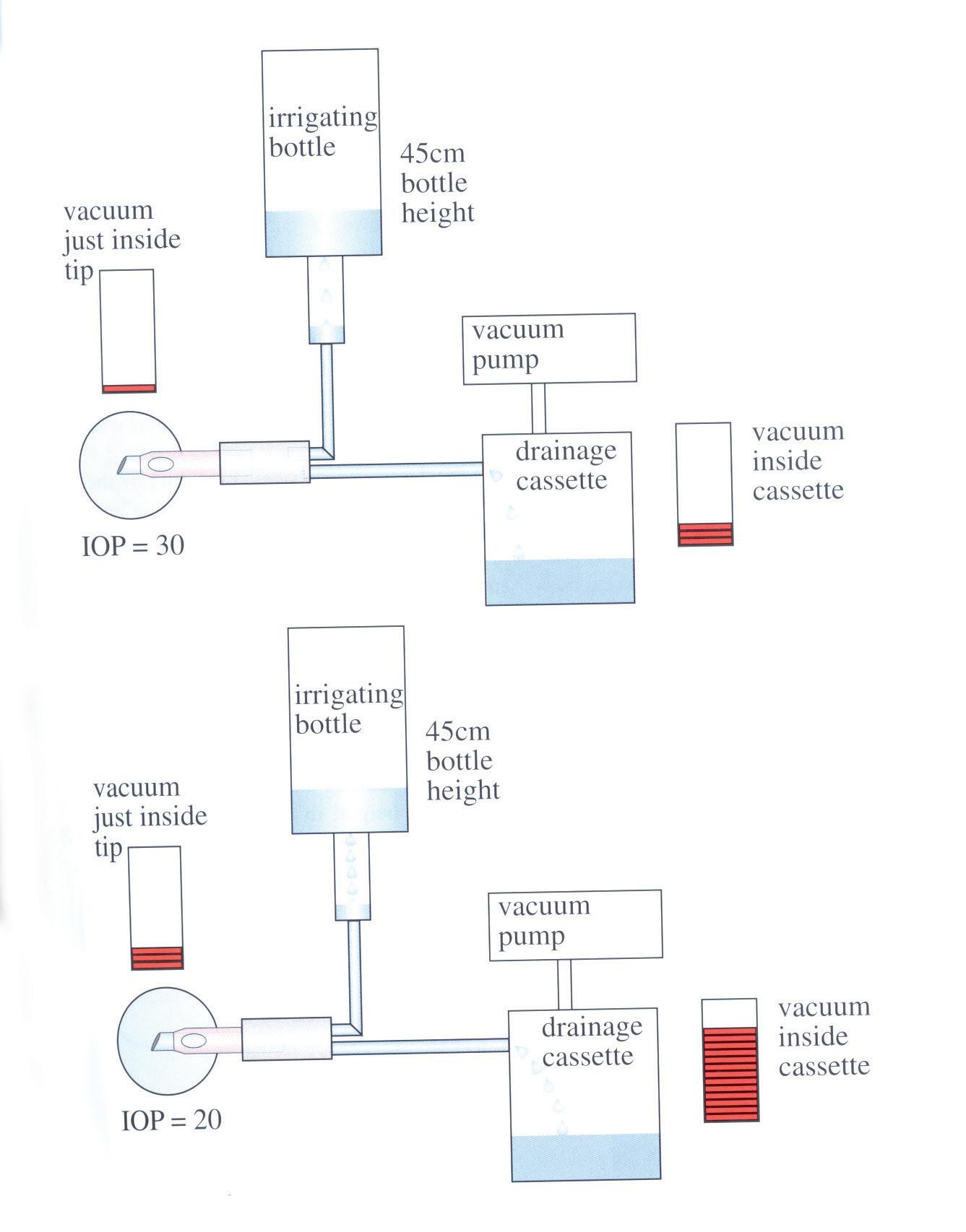

Si può sintetizzare il problema, ricordando che la pompa peristaltica lavora con controllo di flusso, mentre la pompa Venturi lavora sul controllo di vuoto.

La pompa a paletta o Rotary ha un principio che l’avvicina un po’ di più alla peristaltica. Infine, sono nate poi delle pompe cosiddette a

33viscochirurgia2 • 2022

SPECIALE Storia ed evoluzione della chirurgia della cataratta in Italia • Lucio Buratto

Manipolo piezoelettrico Visione d'insieme

Manipolo piezoelettrico Particolare

Dispositivo di Kawano

Sistema di compensazione del surge applicato alla via di infusione. Disegno schematico

diaframma che sfruttano un interfaccia plastica per produrre la fluidica, cioè il movimento del la BSS all’interno del circuito dalla bottiglia fino all’occhio e poi al sacchetto di raccolta.

Alcune Aziende, negli ultimi 4-5 anni, hanno re alizzato invece dei sistemi di infusione forzata attraverso l’introduzione di aria sterile nella botti glia di BSS o attraverso una graduale e regolabile compressione della sacca di BSS nei modelli che utilizzano questo tipo di contenitore.

Lo scopo di questa innovazione è stato quello di produrre una infusione e di conseguenza una aspirazione molto più controllate e addirittura re golabili attraverso funzioni specifiche sul pannello di comando per mantenere costante il valore della pressione endoculare con innumerevoli vantaggi per la perfusione del nervo ottico e la stabilità co roideale.

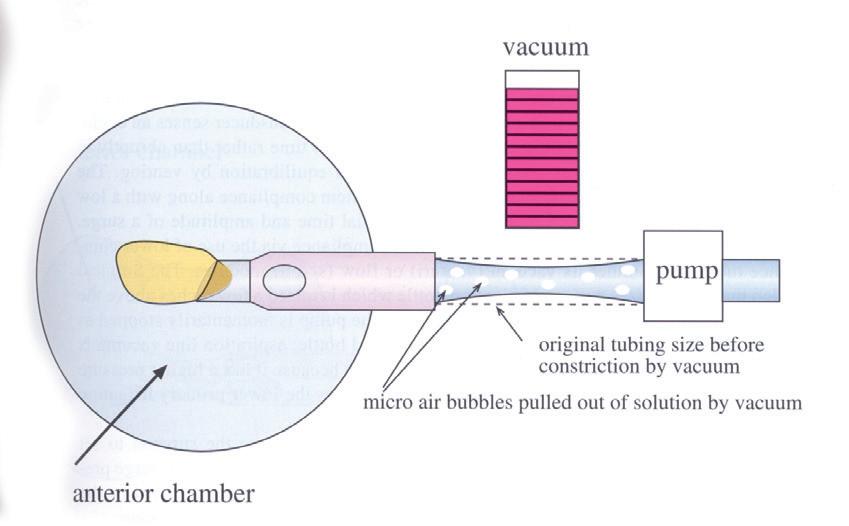

Altro vantaggio si produceva nel contrasto del “surge”.

Il “surge” è l’evento improvviso che avviene quando la punta del faco da ostruita e quindi con vuoto alto e infusione bloccata, si disostruisce, ri pristinando continuità nel sistema di irrigazione e aspirazione ma producendo un inevitabile squili brio tra il valore del vuoto che da un valore alto passa a zero, e una immissione dei BSS che da zero deve invece diventare presente.

Questa situazione nelle prime macchine produ ceva improvvisi collassi della camera anteriore, possibilità di lesioni corneali, di congestione co roideale e qualche volta anche di lesioni capsulari involontarie.

Per ovviare a questo problema, intorno agli anni

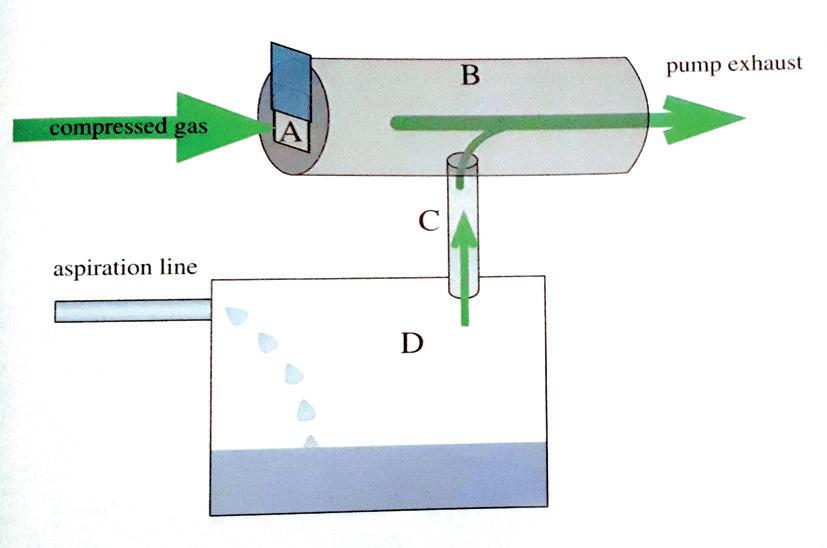

Pompa Venturi

La pompa Venturi è la pompa a vuoto diretto più comune. L’aria compressa o all’occorrenza azoto viene fatta passare attraverso il meccanismo della pompa B. Variando l’area della apertura A viene variata la quantità di aria che passa attraverso il meccanismo B. Il flusso di aria compressa che passa sopra l’apertura C crea una differenza di pressione (depressione) chiamata effetto venturi ed evidenziata dalle frecce verdi. Questo crea del vacuum nella cassetta D che a sua volta letteralmente tira il liquido dalla linea di aspirazione.

Disegno schematico

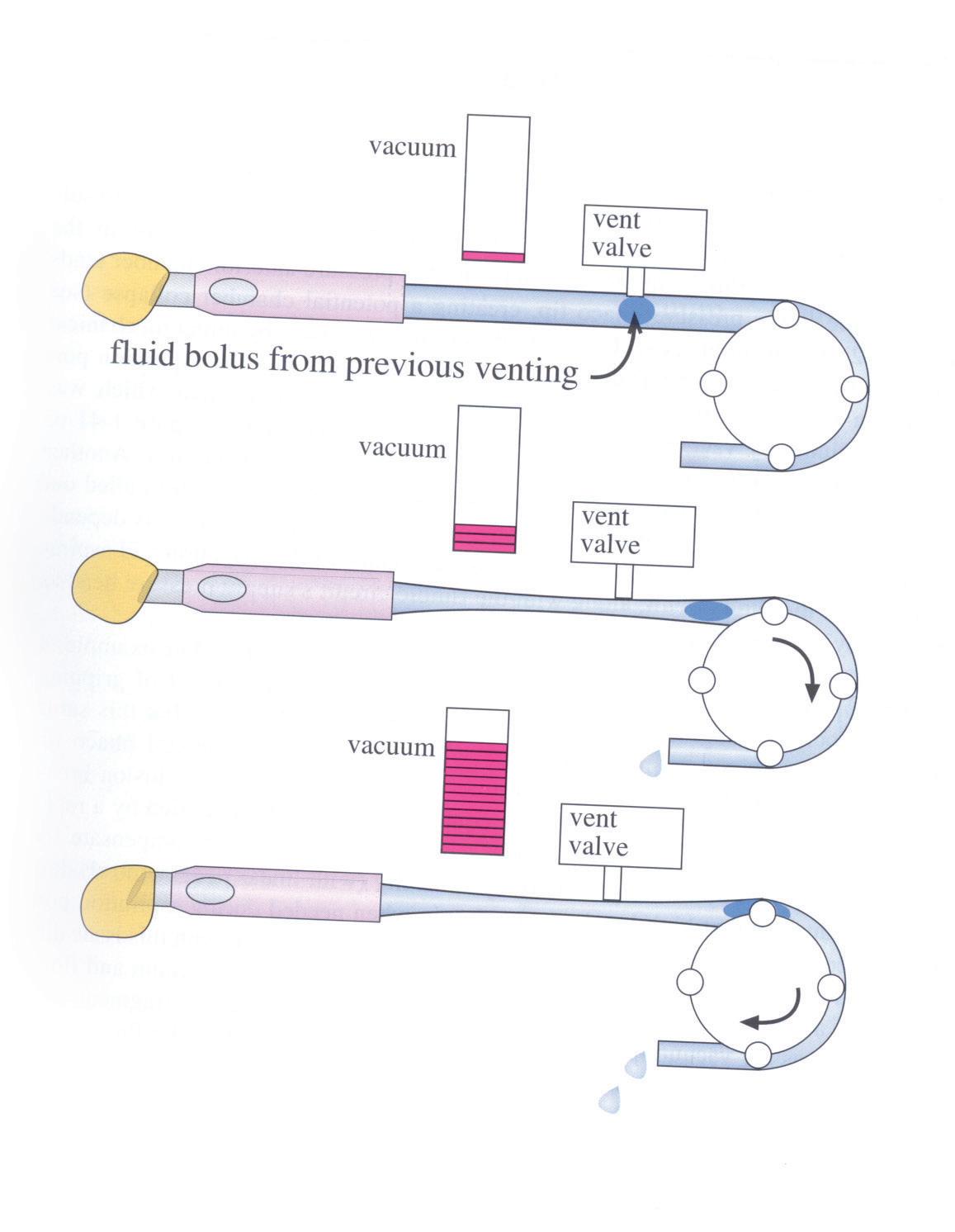

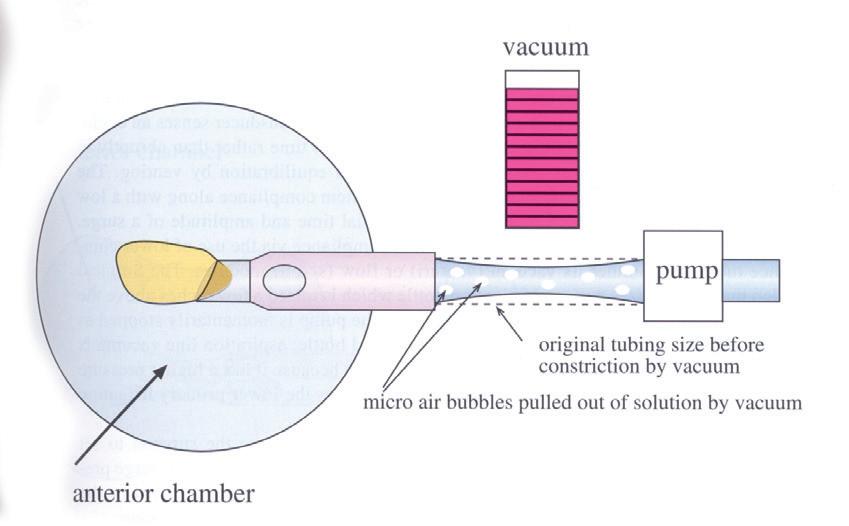

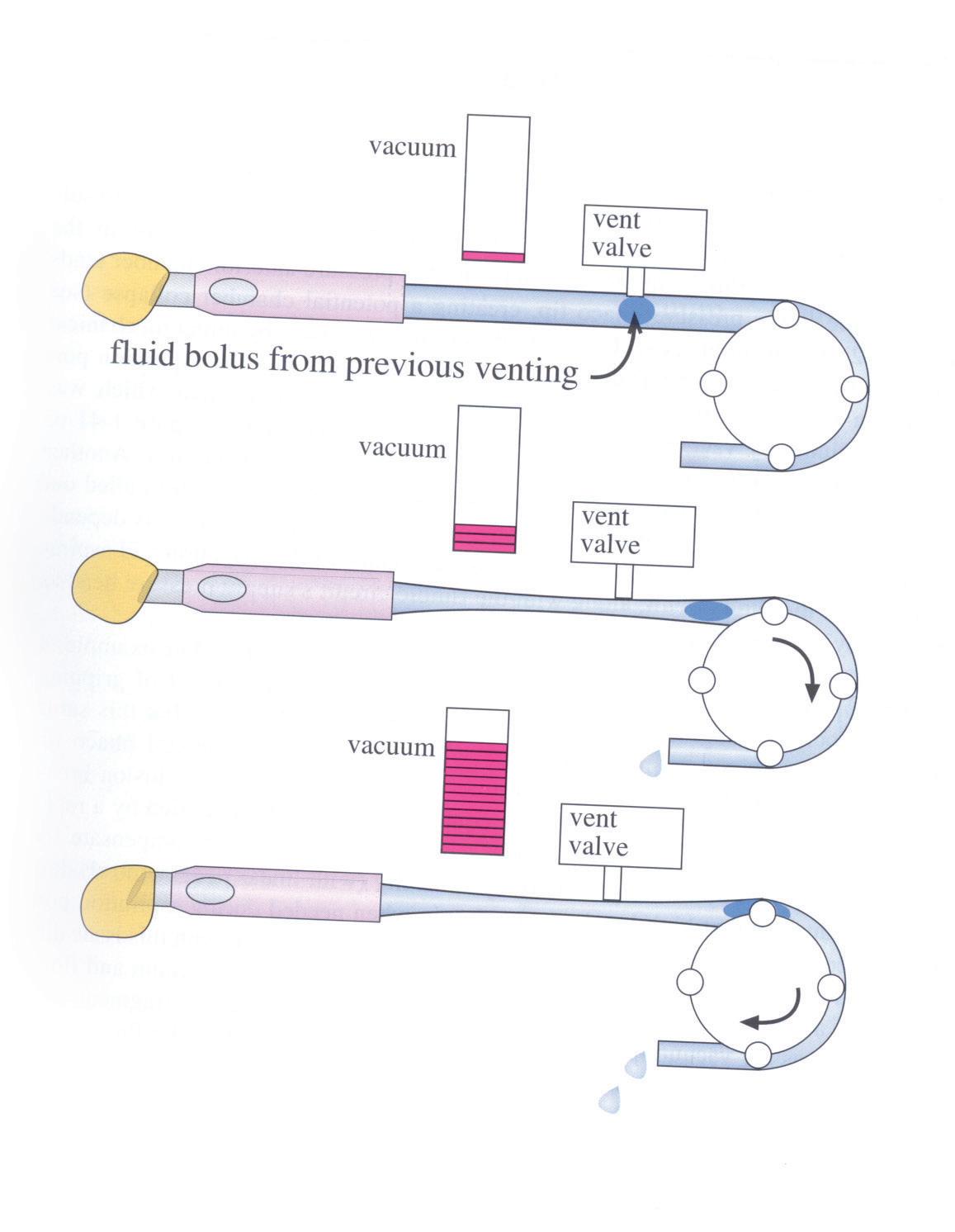

Compliance & Venting

Venting: riporta allo zero (pressione atmosferica) la pressione all’interno della linea di aspirazione. I disegni mostrano come funziona l’introduzione di una bolla di aria neutralizzi il vacuum nella linea di aspirazione. Comunemente gli strumenti fanno venting quando il pedale si muove dalla posizione 2 alla posizione 1. Siccome l’aria è comprimibile, questa caratteristica fa si che la pompa perde in prestazioni. Oramai solo vecchi strumenti hanno il venting ad aria. Disegno schematico

34 viscochirurgia 2 • 2022

SPECIALE Storia ed evoluzione della chirurgia della cataratta in Italia • Lucio Buratto

Effetto Surge

L’entità del Surge varia anche a secondo del tipo di pompa usata.

- Pompe a vuoto come la Venturi avendo vuoto e flusso strettamente correlati hanno intrinsecamente un Surge potenziale più vistoso.

- Pompe che lavorano in flusso come la peristaltica attraverso il flow rate hanno la possibilità di attenuare il fenomeno di Surge. Disegno schematico

Effetto Venting

Il venting a liquido è allo stato attuale largamente utilizzato..

Disegno schematico

Effetto Surge

Il Surge può essere attenuato e controllato agendo su diversi fattori:

- Circuiti fluidici costruiti con bassa compliance

- Tubi di aspirazione con diametro interno ridotto e di materiale rigido

- Rallentamento della pompa mentre si raggiunge il vuoto massimo; ripartenza lente della pompa una volta rotta (persa) l’occlusione.

- Venting a liquido rapido e proporzionale al vuoto da neutralizzare (Legacy).

Disegno schematico

35viscochirurgia2 • 2022

SPECIALE Storia ed evoluzione della chirurgia della cataratta in Italia • Lucio Buratto

80 vennero prodotti dei sistemi anti collasso per la camera anteriore, monouso, che venivano aggan ciati al terminale del manipolo sul beccuccio della via di aspirazione. Di fatto si aggiungeva un picco lo percorso a collo d’oca ma al rovescio cioè su periore con un percorso immediatamente in salto dopo l’aggancio al manipolo una curva a gomito con una parete estremamente morbida in silicone ed una via parallela di discesa che si agganciava al tubo di aspirazione.

Questo accessorio diventava un sistema di stabi lizzazione nel momento del surge, perché nella curva a gomito con parete mobile, si occludeva la pervietà del tubo bloccando la fluidica.

Allo sblocco del surge, bisognava ripristinare la pervietà rigonfiando il cappuccio del collo d’o ca per un tratto breve e molto vicino alla camera anteriore, contrastando notevolmente i collassi di camera.

Questa stessa idea più di recente è stata trasferita sulla via di irrigazione secondo quanto suggerito da Kawano ed è stata praticamente adoperata nei sistemi di Optikon .

Ma in fondo, questi problemi ormai sono abba stanza risolti attraverso controlli software.

Con il progredire della tecnologia, il migliora mento degli algoritmi di controllo delle funzioni operative e con la diffusione della chirurgia della retina mediante vitrectomia via pars plana, molte

Aziende hanno deciso di produrre sulle proprie unità faco dei sistemi a doppia pompa che posso no esser utilizzate in alternativa, con un semplice clic sul pannello di comando.

E più recentemente i facoemulsificatori sono di ventati faco – vitrectomi con notevole risparmio di spazio, semplicità di gestione, sicurezza nel lavoro.

>> POMPE A VUOTO DIRETTO: CONTROLLO INDIRETTO DEL FLUSSO

Il pedale

Il pedale è stato sin dall’inizio lo strumento di ge stione della attività del facoemulsificatore con tre scatti di posizione, denominati solitamente 1,2,3.

La fase 1 apriva la valvola per consentire l’irriga zione.

Lo step 2 azionava la pompa di aspirazione.

Lo step 3 aggiungeva la funzione degli ultrasuoni.

Nel corso degli anni, anche i pedali hanno subito variazioni e ampliamenti tecnologici, diventando multiuso.

Seconda generazione di pedali I comandi sono protetti da una copertura plastica colorata Attività multifunzione Piano di appoggio gommato

Si sono introdotte così, attraverso il pedale, i con trolli di numerose funzioni del faco, da quella più semplice, alzare e abbassare la bottiglia, a quella del reflusso, della irrigazione continua, del cam bio di programma/sottoprogramma funzione dual linear

Oggi, tutti i pedali sono quindi multifunzione e fa cilmente lavorano anche senza cavo con tecnolo gia Bluetooth.

Ma i primi pedali erano discretamente scomodi, molte volte poco sicuri per superficie scivolosa o comandi poco visibili.

I primi modelli erano a perno posteriore, quindi obliqui verso l’alto e in avanti, con al massimo 2 bande laterali interne o esterne, qualche volta co lorate per la gestione di comandi semplici come il reflusso e l’irrigazione continua.

Poco dopo alcune aziende provarono a cambiare il disegno del pedale e lo fecero diventare quasi una piccola galleria poggiata a terra dove il chi rurgo infilava la punta della sua scarpa o del pie de e comandava le funzioni all’interno della strut tura semicilindrica.

Ma questa tipologia di pedale non è stata molto utilizzata mentre oggi serve ancora per azionare l’endofotocoagulatore per gli interventi vitreo re tinici.

Negli anni 90 i pedali hanno acquisito una strut tura più robusta, stabile, gommata per la parte di appoggio del piede con una serie di bottoni di comando lungo il suo perimetro.

Ogni Azienda ha personalizzato un po’ i propri modelli seguendo i consigli dei vari chirurghi e cercando di ottimizzare la gestione del pedale per evitare che il chirurgo all’improvviso potesse azionare una funzione non desiderata.

36 viscochirurgia 2 • 2022

SPECIALE Storia ed evoluzione della chirurgia della cataratta in Italia • Lucio Buratto

Una pompa a vuoto controlla direttamente il vuoto nel circuito di aspirazione ed indirettamente controlla il flusso. Esempi di pompe a vuoto diretto sono: pompa Venturi pompa diaframmatica pompa Rotary vane

Tutte queste pompe in comune hanno la cassetta di raccolta liquidi rigida che collega la pompa alla linea di aspirazione.

Le pareti rigide della cassetta permettono di tenere il vacuum senza che esse collassino. Questo vacuum induce un flusso in aspirazione quando la tip è disocclusa, perciò indirettamente si controlla il flusso attraverso il controllo diretto del vacuum.

Attualmente non esistono pompe a vuoto diretto che hanno un controllo (regolazione) diretto del flow rate.

La figura in basso mostra come all’aumentare del vuoto nella cassetta il flusso aumenti allo stesso modo. Disegno schematico

Proprio per questo, in alcuni modelli di qualche

Azienda all’impulso di un comando da variare, si azionava parallelamente un controllo vocale che ripeteva nell’ambiente l’azione che stava per svol gersi.

Evoluzione della tecnica

Nel capitolo del Dr Koch è ben spiegate tutta l’e

voluzione della tecnica della facoemulsificazione.

Qui a noi basta ricordare che l’introduzione della faco al posto delle tradizionali tecniche di crio estrazione o di extracapsulare pianificata, fu sin dall’inizio non solo una grande novità per l’innova zione tecnologica introdotta, ma anche per il salto di mentalità che richiedeva ai chirurghi.

I primi pionieri di questa tecnica come D. Paton

37viscochirurgia2 • 2022

SPECIALE Storia ed evoluzione della chirurgia della cataratta in Italia • Lucio Buratto

oltre a C. Kelman iniziarono la tecnica avvici nando il cristallino alla punta faco piuttosto che eseguire la manovra opposta.

La logica di questa scelta è intuitiva: si vole va dominare completamente e visivamente l’azione chirurgica, con i limiti dei microscopi del tempo; ciò per via dell’assenza dei visco materiali e dopo per una scarsa dimestichez za del loro uso corretto come la loro azione di creatori di spazi e di difensori delle strutture e dei tessuti endoculari.

Il limite di questa scelta era naturalmente la marcata sofferenza che si produceva in came ra anteriore, in particolar modo sull’endotelio corneale

Probabilmente i decorsi post operatori piut tosto impegnativi portarono altri chirurghi, come D. Kratz e B. Sinskey nel 1974, a spostare la facoemulsificazione in camera posteriore.

La chirurgia diventa più impegnativa, le mano vre devono essere più controllate, l’apertura della capsula anteriore con ago cistotomo e la successiva fase di mobilizzazione del nucleo diventano tempi fondamentali per migliorare la tecnica.

È ancora l’epoca della lenti rigide e i risulta ti funzionali migliorano, così come il decorso post operatorio diventa meno impegnativo e per il chirurgo e per il paziente.

A quasi 10 anni dall’inizio di questa tecnica, Kelman nel 1975 pubblica il suo primo libro sulla facoemulsificazione e di lì a poco nel 1977 S. Shearing impianta la prima lente pie ghevole.

Le tecniche chirurgiche in quegli anni erano piuttosto standardizzate e tendevano ad esse re ripetibili con margini di sicurezza che dove vano essere elevati; pertanto la tecnica dei 4 quadranti, divide & conquer sec. Gimbel o dei 4 quadranti sec. Shepherd o quella di Buratto, pur avendo piccole differenze, si assomigliano tutte quante perché comunque lo scopo del chirurgo era quello di creare dei solchi signi ficativi, produrre una nucleo frattura completa, e ottenere la cattura ed emulsificazione dei 4 quadranti in sicurezza. In fondo, la filosofia che stava dietro a queste prime tecniche faceva considerare al chirurgo l’unita faco come un martello pneumatico che doveva fortemente intaccare la struttura del cristallino per fram