Reddito e indicatori economico-aziendali

Evoluzione del reddito delle aziende agricole: media di tutte le regioni

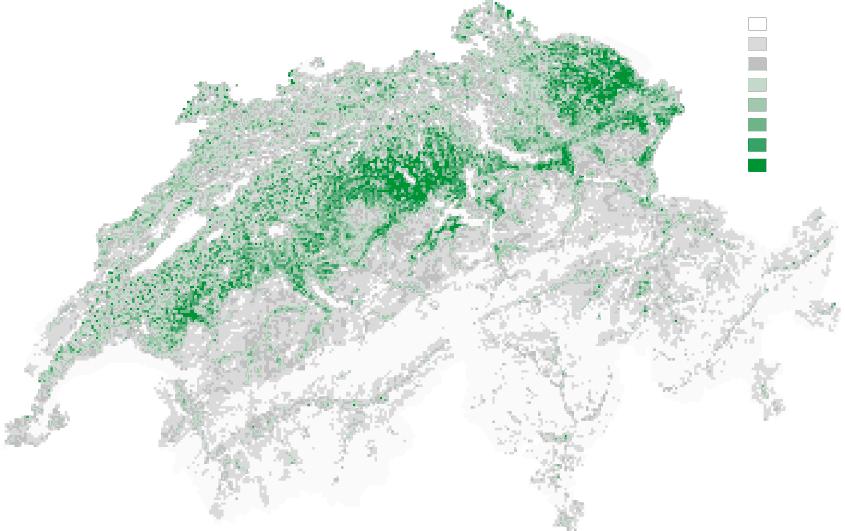

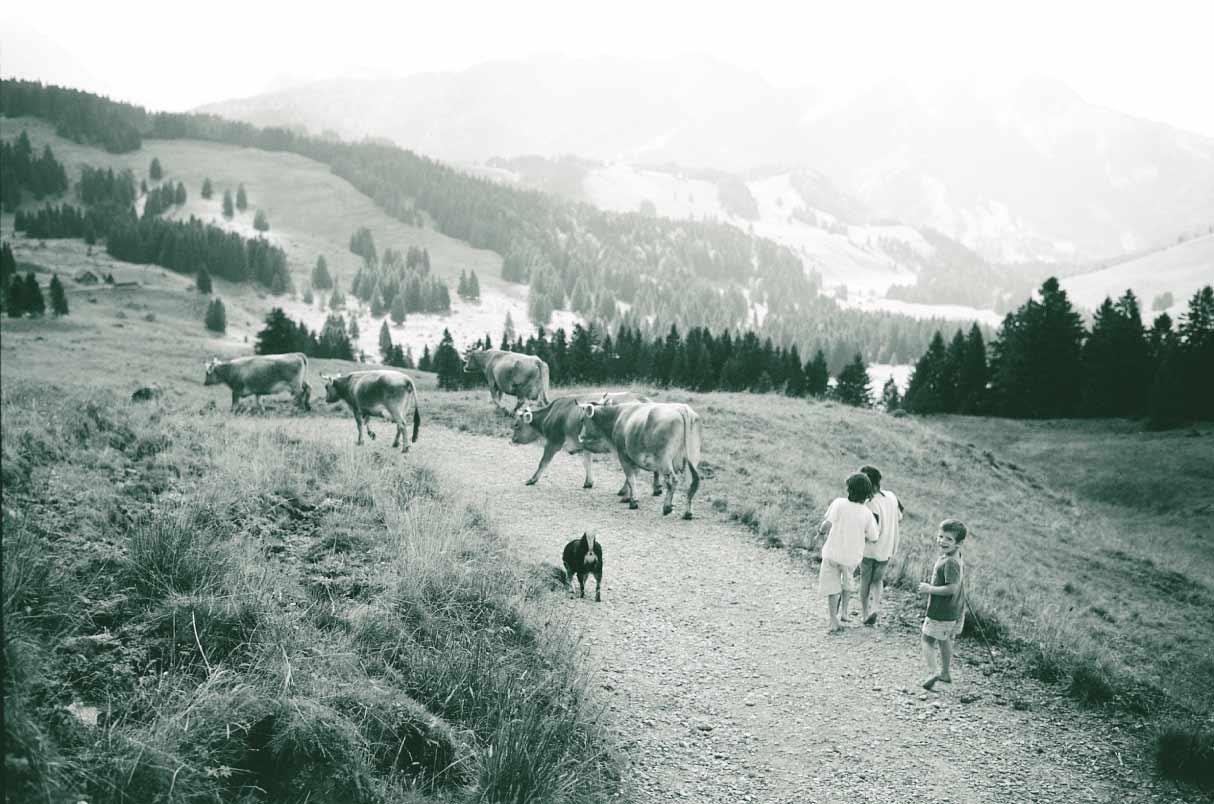

Nel 2003 i risultati economici sono stati lievemente migliori rispetto al 2002.Al contrario,se paragonato con i dati del 2000/02,il reddito agricolo ha registrato una diminuzione del 2 per cento.Rispetto al 2000/02 il reddito lordo derivante dalla produzione agricola è calato del 4 per cento.Le perdite sono state particolarmente significative nel settore della produzione vegetale (–20%) e ciò è riconducibile al perdurare della siccità come pure al calo dei prezzi dei cereali.Il reddito lordo derivante dalla detenzione di animali si è mosso in controtendenza,segnando una leggera progressione (+2%).Nel settore lattiero si sono registrate delle perdite legate ai prezzi (–5%) mentre l’evoluzione relativa al bestiame da macello è stata positiva (+15%).Dato l’andamento del mercato,la valutazione del bilancio è stata adeguata rispetto agli animali,il che ha influenzato in maniera favorevole i risultati inerenti alla detenzione di bovini.Anche i risultati relativi all’avicoltura hanno registrato un notevole miglioramento (+19%).Rispetto al triennio precedente e alla media delle aziende i pagamenti diretti sono aumentati (+10%).La crescita nella regione collinare e di montagna è stata leggermente superiore alla media.Ciò è riconducibile agli adeguamenti attuati nel 2002 in relazione ai contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione e ai contributi per la detenzione di animali che consumano foraggio grezzo.L’aumento dei pagamenti diretti per azienda è stato dato anche dalla crescente partecipazione ai programmi ecologici ed etologici quali SSRA (sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali),URA (uscita regolare all’aperto),agricoltura biologica o promozione regionale della qualità e dell’interconnessione delle superfici di compensazione ecologica.Nel 2003 i costi di terzi si sono situati del 6 per cento circa al disopra del valore del triennio 2000/02.A ciò hanno contribuito essenzialmente le maggiori uscite per edifici,affitto e ammortamento di contingenti lattieri nonché la cosiddetta para-agricoltura.In quest’ultimo caso le maggiori uscite sono direttamente collegate all’aumento del reddito in tale settore.In particolare sono diminuiti gli interessi passivi in seguito al calo del livello degli interessi.

1.1 ECONOMIA 1 50

1990/922000200120022003 Fr. per azienda Reddito accessorio Reddito agricolo

0 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 16 264 62 822 1,39 ULAFUnità di

19 208 64 675 1,30 18 633 52 434 1,29 18 577 51 500 1,28 21 210 55 029 1,24

Fonte: Agroscope FAT Tänikon

lavoro annuale della famiglia

Tabelle 17–26,pagine A16–A26

■ Reddito 2003: lieve miglioramento rispetto al 2002

Il reddito agricolo è il risultato della differenza fra reddito lordo e costi di terzi.Nel 2003 è stato segnato un aumento rispetto al 2002 (+7%),benché non si siano raggiunti i livelli del 2000/02 (–2%).Il reddito agricolo indennizza il lavoro della manodopera familiare pari mediamente a 1,24 unità e il capitale proprio investito nell’azienda pari mediamente a 400'000 franchi circa.

Rispetto al periodo 2000/02,nel 2003 il reddito agricolo è diminuito del 6 per cento nella regione di pianura mentre nella regione collinare e in quella di montagna è aumentato dell'1 rispettivamente del 5 per cento.Il reddito accessorio è aumentato in tutte le regioni:in quella di pianura del 20 per cento,in quella collinare del 5 per cento e in quella di montagna del 10 per cento.Il reddito globale registrato nel 2003 non ha subito variazioni per quanto concerne la regione di pianura mentre è aumentato nella regione collinare e di montagna (2 risp.7%).

Reddito delle aziende agricole secondo le regioni

Nel 2003 la quota di pagamenti diretti rispetto al reddito lordo era del 16 per cento nella regione di pianura,del 25 per cento in quella collinare e del 39 per cento in quella di montagna.Rispetto al 2000/02 la quota nella regione di pianura e in quella di montagna è rimasta stabile,mentre è leggermente aumentata nella regione collinare.

1.1 ECONOMIA 1 51 1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA

Reddito per regioneUnità 1990/9220002001200220032000/02–2003 % Regione di pianura Superficie agricola utileha16,6619,4119,9320,6819,79 –1,1 Unità di lavoro della famigliaULAF1,361,261,261,251,19 –4,8 Reddito agricolofr.73 79477 73862 45363 40264 129 –5,5 Reddito accessoriofr.16 42917 80517 04316 74320 64220,0 Reddito globalefr.90 22395 54379 49680 14584 771 –0,3 Regione collinare Superficie agricola utileha15,3017,8317,9518,0918,482,9 Unità di lavoro della famigliaULAF1,401,291,261,241,260 Reddito agricolofr.59 83858 72547 49646 25751 4421,2 Reddito accessoriofr.14 54421 81420 55719 36921 6715,3 Reddito globalefr.74 38280 53968 05365 62673 1142,4 Regione di montagna Superficie agricola utileha15,7618,6318,8518,5518,60 –0,4 Unità di lavoro della famigliaULAF1,421,391,381,351,31 –4,4 Reddito agricolofr.45 54147 72140 13537 51243 9215,1 Reddito accessoriofr.17 85319 01119 41420 74821 6629,8 Reddito globalefr.63 39466 73259 54958 26065 5836,6 Fonte:Agroscope FAT Tänikon

Tabelle 17–20,pagine A16–A19

La situazione reddituale negli undici tipi di azienda (indirizzi di produzione) è indicatrice di differenze ragguardevoli.

Reddito delle aziende agricole secondo i tipi di azienda – 2001/03

Tipo di aziendaSuperficie Unità di lavoro RedditoRedditoReddito agricola utiledella famigliaagricoloaccessorioglobale haULAFfr.fr.fr.

Nella media degli anni 2001/03 le aziende attive nei settori della trasformazione, campicoltura nonché determinate aziende combinate (trasformazione combinata,latte commerciale/campicoltura) hanno realizzato il reddito agricolo più elevato.Queste stesse aziende (escluse le aziende combinate del settore latte commerciale/campicoltura) hanno registrato anche il maggior reddito globale.Il reddito agricolo e il reddito globale più bassi sono stati rilevati nelle aziende dei tipi «Equini/ovini/caprini» e «Altro bestiame bovino»

Media di tutte le aziende19,191,2752 98819 47372 461 Campicoltura23,891,0966 51121 97488 485 Colture speciali12,721,2963 89818 87482 773 Latte commerciale18,861,3348 46618 22466 690 Vacche madri17,621,0938 74031 45570 194 Altro bestiame bovino16,171,2532 29021 88654 176 Equini/ovini/caprini12,611,2222 25632 67154 926 Trasformazione11,741,1866 94917 10684 055 Aziende combinate, latte commerciale/campicoltura25,391,3165 35114 39879 749 Aziende combinate,vacche madri21,811,1351 14629 09580 241 Aziende combinate,trasformazione19,431,2867 13516 41183 546 Aziende combinate,altre20,501,2552 75919 99572 754 Fonte:Agroscope FAT Tänikon

52 1.1 ECONOMIA 1

Tabelle 21a–21b,pagine A20–A21

Il profitto del lavoro conseguito dalle aziende agricole (reddito agricolo meno interessi per il capitale proprio investito nell’azienda) remunera il lavoro della manodopera familiare non salariata.Il profitto del lavoro registrato nel 2003 per unità di lavoro della famiglia (valore mediano) è cresciuto del 12 per cento rispetto alla media del triennio 2000/02.Rispetto al 2002 si è registrato addirittura un incremento del 22 per cento.Questo aumento è riconducibile in primo luogo al calo del livello degli interessi e alla conseguente notevole diminuzione degli interessi per il capitale proprio.

Il profitto del lavoro per unità di lavoro della famiglia evolve in modo molto diverso a dipendenza della regione.Mediamente esso è decisamente più elevato nella regione di pianura che in quella di montagna.Divari notevoli si registrano anche per quanto concerne i quartili.Nel periodo 2001/03 nella regione di pianura,il profitto medio del lavoro nel primo quartile ammonta al 20 per cento e nel quarto quartile al 200 per cento del valore medio di tutte le aziende della regione.Nella regione collinare la varianza è stata simile mentre è risultata più marcata nella regione di montagna.

Profitto del lavoro delle aziende agricole – 2001/03, per regioni e quartili

Profitto del lavoro 1 in fr.per ULAF 2

1L’interesse del capitale proprio corrisponde al tasso d’interesse medio delle obbligazioni della Confederazione. 2001:3,36%;2002:3,22%;2003:2,63%

2Unità di lavoro annuale della famiglia:base 280 giorni di lavoro Fonte:Agroscope FAT Tänikon

Valore Valori medi mediano RegioneI quartileII quartileIII quartileIV quartile (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) Regione di pianura37 7077 92930 37445 57579 836 Regione collinare27 7474 26821 67334 22959 828 Regione di montagna20 55689716 01026 41948 099

Tabelle 22–25,pagine A22–A25

53 1.1 ECONOMIA 1

■ Profitto del lavoro –2003

■ Stabilità finanziaria

Nel 2001/03 nelle regioni di pianura e collinare il quarto quartile delle aziende agricole ha superato il livello di salario lordo annuale della rimanente popolazione.Nella regione collinare,invece,il quarto quartile ha raggiunto a malapena il salario comparabile,mentre nella regione di montagna il valore è rimasto di circa 8'000 franchi al disotto del valore di paragone.Rispetto al periodo 2000/02 vi è stato un miglioramento della situazione nella regione di montagna,che si contrappone al peggioramento della situazione in quella di pianura e collinare.

Salario comparabile 2001/03,per regioni

RegioneSalario comparabile 1 fr.per anno

Regione di pianura66 832

Regione collinare61 758

Regione di montagna56 053

1Valore mediano dei salari lordi annui di tutte le persone impiegate nel secondario e nel terziario

Fonti:UST,Agroscope FAT Tänikon

Va tenuto in considerazione che le economie domestiche agricole non dispongono soltanto del profitto del lavoro per il proprio sostentamento.Il loro reddito globale, compreso quello accessorio, è notevolmente maggiore del profitto del lavoro.

La quota di capitale di terzi rispetto al capitale globale indica il grado d’indebitamento dell’impresa.Se questo dato viene combinato con l’entità della formazione del capitale proprio, è possibile esprimere considerazioni in merito alla sopportabilità di un debito. Dal profilo finanziario un’azienda permanentemente confrontata con una quota elevata di capitale di terzi e una formazione del capitale proprio negativa non è in grado di sopravvivere.

Sulla base di queste considerazioni,le aziende sono state classificate in quattro gruppi con stabilità finanziaria diversa.

Classificazione delle aziende in quattro gruppi con stabilità finanziaria diversa

Aziende con …

Quota di capitale di terzi

Bassa (<50%)Elevata (>50%)

Formazione di Positiva...una situazione...un’autonomia financapitale proprio preoccupanteziaria limitata

Negativa...un reddito ...una situazione finaninsufficienteziaria preoccupante

54 1.1 ECONOMIA 1

Fonte:De Rosa

Dalla valutazione della stabilità finanziaria delle aziende scaturisce un quadro analogo per tutte le regioni.Il 42 per cento delle aziende si trova in condizioni finanziarie buone.Nel 38 per cento circa dei casi la situazione è considerata problematica (aziende con formazione del capitale proprio negativa).La media del triennio 2001/03 segna un peggioramento generalizzato in tutte le regioni rispetto al 2000/02.

Rispetto al 2000/02 gli investimenti effettuati nel 2003 dalle aziende di riferimento della FAT sono aumentati del 5 per cento.Si è registrata una crescita anche per quanto riguarda il cash flow (+7%).Il rapporto fra cash flow e investimenti è variato soltanto lievemente (+2%).La situazione relativa alla formazione di capitale proprio (reddito globale meno consumo privato) è migliorata rispetto a quella osservata nel periodo di riferimento (+13%),mentre è peggiorata la quota di capitale di terzi (+5%).Il motivo di tali aumenti è l’incremento segnato sia dai crediti d’investimento che dai crediti ipotecari,cui si contrappone il lieve calo dell’impiego di capitale proprio.

Evoluzione della formazione del capitale proprio,degli investimenti e della quota di capitali di terzi

1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 55 1.1 ECONOMIA 1

Caratteristica1990/9220002001200220032000/02–2003 % Formazione di capitale propriofr.19 51321 2337 2886 84013 34313,2 Investimenti 1 fr.46 91444 96547 46943 69547 5804,9 Rapporto cash flow – investimenti 2 %951028394952,2 Quota di capitale di terzi%43414141434,9 1 Investimenti lordi (senza prestazioni proprie) dedotti sovvenzioni e disinvestimenti 2 Rapporto fra cash flow (formazione del capitale proprio più gli ammortamenti più/meno le variazioni delle scorte e dell’inventario vivo) e investimenti

FAT Tänikon Valutazione della stabilità finanziaria 2001/03, per regioni Regione di pianuraRegione collinareRegione di montagna Quota di aziende in % Situazione finanziaria preoccupante Reddito insufficiente Autonomia finanziaria limitata Situazione finanziaria buona Fonte: Agroscope FAT Tänikon 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 18 21 18 42 18 18 22 41 17 21 18 44

Formazione di capitale proprio,investimenti e quota di capitali di terzi

Fonte:Agroscope

■

■ Analisi delle aziende a titolo principale,complementare e accessorio

Analisi delle forme d’attività

Di seguito vengono presentate alcune analisi che consentono un’osservazione più dettagliata in merito ai risultati delle aziende a titolo principale,complementare e accessorio.La base per l’analisi è rappresentata dai dati contabili 2000/02 della Centrale analisi di Agroscope FAT Tänikon.La struttura secondo la forma di attività si basa sulla quota di reddito agricolo rispetto al reddito globale.Tale quota è superiore al 90 per cento nelle aziende a titolo principale,in quelle a titolo complementare si situa tra il 50 ed il 90 per cento,mentre è inferiore al 50 per cento nelle aziende a titolo accessorio.

Regione

CaratteristicaUnità TitoloTitoloTitoloTotale princi-comple-accespalementaresorio

2000/02

Pianura%57423546

Collina%24283227

Montagna%19303327

Totale%100100100100

Tutte le aziende per forma di guadagno%334819

Fonte:Agroscope FAT Tänikon

56 1.1 ECONOMIA 1

Nel complesso un terzo delle aziende (17'357) è rappresentato da aziende a titolo principale secondo la definizione precedentemente citata,il 48 per cento (25'246) rientra nella categoria delle aziende a titolo complementare ed il 19 per cento (9'993) in quella delle aziende a titolo accessorio.Nella regione di pianura le aziende a titolo principale sono la maggioranza,contrariamente alla regione di montagna dove restano una minoranza.Le aziende a titolo accessorio sono ripartite in maniera abbastanza omogenea in tutte le tre regioni.

Strutture

CaratteristicaUnità TitoloTitoloTitoloTotale princi-comple-accespalementaresorio 2000/02

SAU/ULA12,2611,1710,1011,40

Come prevedibile,le aziende a titolo principale sono più grandi di quelle a titolo complementare e accessorio.Le aziende a titolo principale,per unità di manodopera, gestiscono circa il 21 rispettivamente il 10 per cento di superficie in più rispetto alle aziende a titolo accessorio e alle aziende a titolo complementare.Con una quota del 35 per cento sulla SAU,le superfici campicole aperte delle aziende a titolo principale sono del 22 per cento circa superiori a quelle delle aziende a titolo complementare e accessorio.Ciò dipende dalla ripartizione delle aziende nelle regioni.

Tipo di azienda

CaratteristicaUnità TitoloTitoloTitoloTotale princi-comple-accespalementaresorio

2000/02

Campicoltura% 9486

Latte commerciale%29413536

Altro bestiame bovino%38127

Aziende combinate, latte commerciale/campicoltura%159510

Trasformazione combinata%1412611

Aziende combinate,altre%14141314

Altro%16122116

Fonte:Agroscope FAT Tänikon

Risulta sorprendentemente alta la quota (35%) delle aziende specializzate nella produzione di latte commerciale gestite a titolo accessorio:3'500 aziende sulle 19'000 complessive.

Manodopera aziendaULA1,861,671,351,68 Unità di lavoro della famigliaULAF1,371,321,041,29 ImpiegatiULAI0,490,350,310,39 Superficie agricola utileha22,8218,6413,6719,09 Di cui:superficie campicola apertaha7,914,213,015,20 Superficie per unità di manodoperaha

Fonte:Agroscope FAT Tänikon

1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 57 1.1 ECONOMIA 1

Quartili (per profitto del lavoro)

CaratteristicaUnità TitoloTitoloTitoloTotale princi-comple-accespalementaresorio

2000/02

I quartile%10187025

II quartile%18331925

III quartile%2929725

IV quartile%4320425

Tutte le aziende%100100100100

Fonte:Agroscope FAT Tänikon

Una caratteristica in base alla definizione delle aziende a titolo accessorio è il basso reddito proveniente dall’attività agricola.Non è dunque sorprendente che il 70 per cento delle aziende a titolo accessorio si trovi nel primo quartile.Al contrario il 43 per cento delle aziende a titolo principale è situato nel quarto quartile.

princi-comple-acces-

Tra aziende a titolo principale e aziende a titolo accessorio sussistono notevoli differenze sia in termini di reddito lordo dell’agricoltura che di costi di terzi.Nelle aziende a titolo accessorio il reddito lordo dell’agricoltura per ettaro di SAU è minore mentre sono maggiori i costi di terzi,tra cui spiccano essenzialmente i costi strutturali per ettaro.Ciò potrebbe essere determinato dal fatto che nelle aziende a titolo accessorio i costi strutturali derivanti dall’edificio d’abitazione si ripartiscono su meno ettari rispetto a quanto succede nelle aziende a titolo principale e complementare.Per le aziende a titolo accessorio l’importo per ettaro dei pagamenti diretti erogati supera quello delle aziende a titolo principale,tuttavia non in termini assoluti.A fare la differenza per ettaro di SAU sono i pagamenti diretti generali.Ciò si spiega tenendo conto che due terzi delle aziende a titolo accessorio sono ubicati nella regione collinare e di montagna.

2000/02 Reddito lordo per ULAfr./ULA91 80673 25455 19677 019 Reddito lordo per hafr./ha10 67110 1059 48110 245 Reddito lordo agricoltura per hafr./ha7 4836 5635 4516 778 Pagamenti diretti per ha di SAUfr./ha2 0792 2842 5212 236 PD generalifr./ha1 6481 8472 0921 802 Contributi ecologicifr./ha175176191177 Contributi etologicifr./ha162167154184 Totale costi di terzi per hafr./ha7 2447 1028 1467 296 Costi specificifr./ha4 4784 3274 6964 436 Costi strutturalifr./ha2 7662 7753 4502 860 Investimenti per hafr./ha2 2752 3542 7992 377 Fonte:Agroscope FAT Tänikon

Reddito lordo,costi ed investimenti CaratteristicaUnità TitoloTitoloTitoloTotale

palementaresorio

58 1.1 ECONOMIA 1

Economia domestica

CaratteristicaUnità TitoloTitoloTitoloTotale princi-comple-accespalementaresorio

2000/02

Età del capoaziendaAnni46464646 Bambini di età <16 anniNumero0,91,51,21,2 Unità di consumatori (UC)Numero3,13,73,63,5

Fonte:Agroscope FAT Tänikon

L’età media del capoazienda è 46 anni,indipendentemente dal tipo di attività.Nelle aziende a titolo complementare e accessorio il numero di bambini di età inferiore a 16 anni è maggiore,come pure le dimensioni del nucleo familiare,rispetto alle aziende a titolo principale.

Reddito e consumo

CaratteristicaUnità TitoloTitoloTitoloTotale princi-comple-accespalementaresorio 2000/02

È opportuno sottolineare come sia ridotta la differenza tra aziende a titolo principale e a titolo accessorio per quanto concerne il reddito globale medio (80'000 risp. 67'000 fr.).Il consumo privato del nucleo familiare è praticamente sugli stessi livelli in tutte e tre le forme di attività (ca.63'000 fr.).Nel caso delle aziende a titolo accessorio, il volume delle uscite per imposte e AVS è minore.

Reddito agricolofr.78 13355 85318 13956 203 Reddito accessoriofr.1 93018 67749 03718 806 Reddito globalefr.80 06374 53167 17675 009 Consumo privato per famigliafr.63 51963 06663 09363 222 Impostefr.7 8985 8855 5616 483 Contributi AVS,AI,IPGfr.4 9563 5721 9943 731 Fonte:Agroscope FAT Tänikon

59 1.1 ECONOMIA 1

■ Conclusioni

Per definizione,le aziende a titolo principale,complementare ed accessorio si distinguono per la struttura del reddito.Il reddito agricolo delle aziende a titolo accessorio è particolarmente basso perché il reddito lordo per ettaro proveniente dall’agricoltura è il più basso,mentre i costi di terzi per ettaro sono i più elevati.Queste differenze per ettaro sono intensificate in termini assoluti,in quanto le aziende a titolo accessorio hanno la quota di SAU più esigua.I pagamenti diretti per ettaro sono più alti,tuttavia ciò contribuisce soltanto marginalmente a ridurre le differenze relative al reddito rispetto alle altre forme di attività.Dai dati emerge che i pagamenti diretti generali sono il motivo per cui l’importo dei pagamenti diretti per ettaro è maggiore nelle aziende a titolo accessorio.Ciò dipende dal fatto che due terzi delle aziende a titolo accessorio sono ubicate nella regione collinare e di montagna.Dall’analisi non emerge alcuna indicazione secondo cui le aziende a titolo accessorio siano essenzialmente aziende che massimizzano i pagamenti diretti.

È interessante constatare come il reddito globale delle tre forme di attività non si discosti molto come invece farebbero supporre le differenze in materia di reddito agricolo.Le aziende a titolo principale occupano il primo posto per quanto concerne il reddito globale (80'000 franchi),seguono le aziende a titolo complementare con 74'000 franchi e quelle a titolo accessorio con 67'000 franchi.Le aziende a titolo principale segnano mediamente anche risultati economici soddisfacenti.Dedicarsi completamente all’attività agricola resta tuttora una scelta vantaggiosa.Le aziende a titolo accessorio,con la loro attività non agricola,riescono a compensare in maniera considerevole il deficit legato al reddito agricolo.Nonostante il reddito globale mediamente più basso,esse costituiscono unità economicamente stabili.Il consumo privato medio è praticamente uguale per tutte e tre le forme di attività,come pure l’età media del capoazienda.Anche questo indica che tutte le forme di attività possiedono la loro attrattiva.

60 1.1 ECONOMIA 1

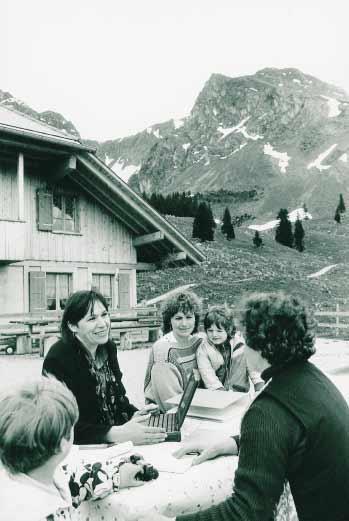

1.2 Aspetti sociali

Quella sociale è una delle tre dimensioni del concetto di sostenibilità.Nel rapporto sulle conseguenze della politica agricola,gli aspetti sociali ricoprono dunque una posizione a sé stante.Il resoconto sugli aspetti sociali nell’agricoltura,ossia il capitolo «Aspetti sociali»,si suddivide in tre parti:reddito e consumo,rilevamento periodico di cinque componenti determinanti per fotografare la situazione sociale,studi di casi collegati a componenti sociali.

Nel capitolo «Aspetti sociali» vengono presi in esame il reddito e il consumo delle economie domestiche agricole in base all’analisi centralizzata dei dati contabili dell’Agroscope FAT.Vengono inoltre presentate un’analisi della rilevazione nell’ambito del reddito e del consumo ed una ricapitolazione delle offerte di consulenza per le famiglie contadine in difficoltà.

■■■■■■■■■■■■■■■■

1.2 ASPETTI SOCIALI 1 61

■ Reddito globale e consumo privato

Reddito e consumo

Reddito e consumo sono due indicatori importanti per valutare la situazione delle famiglie contadine sul piano sociale.Nella dimensione economica della sostenibilità, l’aspetto del reddito è interessante soprattutto per appurare la produttività delle aziende.Nella dimensione sociale l’accento è posto sulla situazione reddituale delle economie domestiche agricole.Per tale motivo nell’analisi viene preso in considerazione anche il loro reddito accessorio.Accanto al reddito globale,viene anche seguita l’evoluzione del consumo privato.

Nel 2001/03,il reddito globale,formato dal reddito agricolo e dal reddito accessorio, ha registrato valori medi tra i 61'100 circa e gli 81'500 franchi per azienda a seconda della regione.Il reddito globale delle aziende della regione di montagna corrispondeva al 75 per cento circa di quello delle aziende della regione di pianura.Con un reddito accessorio che variava dai 18'100 ai 20'600 franchi,le aziende hanno avuto una fonte di reddito importante,che per le aziende nella regione di pianura rappresentava il 22 per cento del reddito globale,mentre costituiva rispettivamente il 30 per cento e il 34 per cento del reddito globale per le aziende della regione collinare e per quelle della regione di montagna.Le aziende della regione di montagna hanno anche registrato il reddito accessorio in assoluto più elevato pari a 20'600 franchi.

Reddito globale e consumo privato per azienda e per regione – 2001/03

In tutte le regioni il consumo privato rappresentava mediamente l’87 per cento del reddito globale,segnando valori sempre al disopra di quelli del reddito agricolo. Rispetto al volume del reddito globale,il consumo privato ha registrato i valori più elevati nelle aziende della regione di pianura e i valori più bassi in quelle della regione di montagna.

Nel 2003,con 76'200 franchi circa il reddito globale medio per azienda è stato superiore a quello della media degli anni 2000/02 che ammontava a 75'000 franchi.Il consumo privato per azienda è invece diminuito di circa 330 franchi,fissandosi a 62'900 franchi.

Regione di pianuraRegione collinareRegione di montagna In fr. Consumo privato Reddito accessorio Reddito agricolo

Tänikon 0 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 1.2 ASPETTI SOCIALI 1 62

Fonte: Centrale analisi, Agroscope FAT

2

Reddito globale e consumo privato per unità di consumo

1 –

Fonte:Centrale analisi,Agroscope FAT Tänikon

Nel 2001/03,nelle aziende del primo quartile il reddito globale per unità di consumo non ha coperto il consumo delle famiglie.A tal fine esse hanno dovuto utilizzare una parte dei mezzi finanziari che invece avrebbero potuto essere destinati a nuovi investimenti o a investimenti sostitutivi nonché alla previdenza per la vecchiaia.La formazione del capitale proprio di queste aziende è stata negativa.Nelle aziende degli altri quartili il consumo privato è stato inferiore al reddito globale.Il reddito globale per unità di consumo delle aziende del primo quartile corrispondeva al 44 per cento di quello delle aziende del quarto quartile.

Nel primo e nel quarto quartile,il consumo privato per unità di consumo rappresentava rispettivamente il 116 e il 71 per cento circa del reddito globale.Per quanto concerne il consumo privato la differenza fra il primo e il quarto quartile è decisamente più contenuta rispetto a quella rilevata per il reddito globale.Il consumo privato delle aziende del primo quartile,infatti,corrispondeva al 71 per cento del consumo delle aziende del quarto quartile.

Rispetto agli anni 2000/02,nel 2003 il reddito globale per unità di consumo è stato leggermente inferiore solo nel terzo quartile,negli altri tre quartili è stato lievemente superiore.I dati sul consumo privato del 2003 hanno messo in evidenza un leggero incremento dei valori soltanto relativamente al quarto quartile rispetto alla media del periodo 2000/02.

quartile

PrimoSecondoTerzoQuarto Tutte le quartilequartilequartilequartileaziende Reddito globale per UC 2 (fr.)13 44416 95321 55930 73620 661 Consumo privato per UC (fr.)15 58316 15018 60821 90518 054

per

2001/03

1 Quartile in base al profitto del lavoro per unità di manodopera familiare

Unità di consumo = membro della famiglia d’età superiore a 16 anni che partecipa al consumo annuo della famiglia

1.2 ASPETTI SOCIALI 1 63

Rilevazione del reddito e del consumo

In riferimento alle principali tematiche sociali sulle quali viene effettuato un rilevamento quinquennale,nel presente rapporto vengono presentati i risultati della rilevazione del reddito e del consumo 2002 attuata dall'Ufficio federale di statistica (UST). In particolare vengono confrontati i dati in ambito agricolo con quelli del resto della popolazione residente in comuni rurali.

Nel 1990 e nel 1998 l’UST ha effettuato due rilevazioni su larga scala.Dal 2000 attua queste rilevazioni annualmente.La rilevazione del reddito e del consumo dà un’immagine precisa delle entrate delle economie domestiche private e consente di analizzare l’aspetto del consumo a dipendenza delle diverse caratteristiche sociali e demografiche.Nel 2002,sull'arco di dodici mesi sono state interpellate complessivamente 3'726 economie domestiche scelte a caso dall’elenco telefonico.

Le rilevazioni mensili avvengono in tre tappe:

nel quadro di un colloquio iniziale sulla disponibilità a prendere parte al sondaggio vengono rilevate informazioni generali;

– per un mese viene tenuto un registro per l'intera economia domestica ed eventualmente per ogni singolo membro della famiglia nel quale vengono riportate tutte le entrate e le uscite;

nel quadro di un colloquio conclusivo vengono poste domande supplementari relative all’organizzazione dell’economia domestica,all'abitazione,all’ambiente circostante,eccetera.

Nell’insieme rientra la popolazione residente stabilmente entro i confini svizzeri.La persona che contribuisce maggiormente al reddito domestico viene scelta come riferimento per rilevare le caratteristiche dell’economia domestica.

Nel quadro della rilevazione del reddito e del consumo 2002,la base di dati più recente,sono state interpellate 56 economie domestiche contadine residenti in comuni rurali,nelle quali la persona di riferimento era un agricoltore o un’agricoltrice.Per garantire il confronto tra queste economie domestiche e quelle non agricole,oltre alla suddivisione in base alle dimensioni (economie domestiche con 1–2,3–4 o con più di 5 persone),sono stati creati gruppi di confronto strutturati analogamente e formati dal resto della popolazione residente in comuni rurali: «Lavoratori dipendenti in comuni rurali» e «Lavoratori indipendenti in comuni rurali».Unitamente agli «Agricoltori in comuni rurali»,questi gruppi confluiscono nella categoria «Economie domestiche attive in comuni rurali»

Data l’esigua portata del campione delle economie domestiche analizzate si eviterà di entrare nei dettagli,in quanto non è possibile garantire la completa attendibilità di alcuni dati sul piano statistico.

1.2 ASPETTI SOCIALI 1 64

–

–

■ Rilevazione del reddito e del consumo in Svizzera quale base

Reddito delle economie domestiche in franchi

1 Per ragioni di arrotondamento i singoli valori addizionati possono scostarsi leggermente dal totale

2 Ponderazione speciale UFAG:uguale ripartizione in base alle classi di dimensione dell’economia domestica per le economie domestiche attive in comuni rurali

( )Il risultato non può essere pubblicato siccome il numero delle registrazioni è insufficiente (28)Valore con varianza marcata:coefficiente di variazione > 10%

I risultati mostrano che,considerando le dimensioni dell’economia domestica,il reddito delle economie domestiche rurali è notevolmente inferiore a quello dei gruppi di confronto.Il reddito delle economie domestiche rurali interpellate ammonta in media a 6'200 franchi al mese,mentre quello dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori indipendenti è rispettivamente di 10'200 e 10'900 franchi.La quota del reddito proveniente da un'attività professionale rappresenta l’81 per cento per le economie domestiche rurali,mentre sale rispettivamente all’87 e all’85 per cento per i lavoratori dipendenti e indipendenti.Nelle economie domestiche rurali si riscontrano percentuali lievemente più alte rispetto a quelle di confronto per quanto riguarda i dati «reddito proveniente da locazione e reddito patrimoniale» e «reddito da trasferimento».Vista la casistica ridotta nel contesto delle economie domestiche rurali è impossibile determinare la composizione del reddito proveniente da locazione,di quello patrimoniale e del reddito da trasferimento (ossia prestazioni sociali,alimenti,ecc.).

1.2 ASPETTI SOCIALI 1 1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 65

Distribuzione percentuale delle economie domestiche24,0 18,1 4,1 1,8 Persone per economia domestica3,72 3,67 3,90 3,81 Reddito mensile mediano in fr.9 126 9 471 8 967 5 470 Reddito mensile per economia domestica in fr.(media)10 000 10 170 10 912 6 239 Struttura del redditoImporto in fr.al mese Reddito proveniente da attività quale dipendente6 901 8 738 (1 266) ( ) Reddito proveniente da attività indipendente(1 719) (101) (7 952) ( ) Reddito proveniente da attività professionale8 620 8 840 9 218 5 070 Reddito proveniente da locazione(108) (77) ( ) ( ) Reddito patrimoniale(146)(107) ( ) ( ) Reddito proveniente da locazione e reddito patrimoniale(253) (184) (591)( ) Prestazioni sociali615 619 (541) ( ) Altre fonti di reddito da trasferimento512 528 (562) ( ) Reddito da trasferimento1 127 1 147 1 103 ( )

Fonte:UST

■

… Struttura 1 Comuni rurali – econ.dom.attive 2 Comuni rurali – lavor.dipendenti 2 Comuni rurali – lavor.indipendenti 2 Comuni rurali –agricoltori 2

Reddito basso

1 Per ragioni di arrotondamento i singoli valori addizionati possono scostarsi leggermente dal totale

2 Ponderazione speciale UFAG:uguale ripartizione in base alle classi di dimensione dell’economia domestica per le economie domestiche attive in comuni rurali

( )Il risultato non può essere pubblicato siccome il numero delle registrazioni è insufficiente

(28) Valore con varianza marcata:coefficiente di variazione > 10%

1.2 ASPETTI SOCIALI 1 66

Distribuzione percentuale delle economie domestiche24,0 18,1 4,1 1,8 Persone per economia domestica3,72 3,67 3,90 3,81 Uscite mensili per economia domestica in franchi (media)8 690 8 557 10 674 5 562 Struttura delle usciteImporto in fr.al mese Derrate alimentari e bevande analcoliche867 855 929 849 Prestazioni in natura sotto forma di derrate alimentari e bevande analcoliche(34) (21) ( ) 187 Bevande alcoliche e tabacchi96 91 ( ) ( ) Abbigliamento e scarpe282 294 287 ( ) Abitazione ed energia1 439 1 466 1 682 614 Arredamento e corrente gestione della casa (296) (289) (346)(259) Cure mediche272 282 (255)( ) Trasporti637 609 (908)(312) Telecomunicazioni 153 155 156 (132) Divertimento,svaghi e cultura541 553 616 (260) Tasse scolastiche e per la formazione prof.(28)(25) ( ) ( ) Ristorazione ed alloggio503 498 (623) (286) Altre merci e prestazioni192 203 177 (113) Uscite per il consumo5 307 5 320 6 178 3 230 Assicurazioni2 133 2 163 2 291 1 479 Contributi alle assicurazioni sociali da parte delle persone attive992 1 049 997 (410) Cassa malati:assicurazione di base457 455 448 495 Assicurazione privata infortuni e malattia: assicurazione complementare138 132 162 (141) Altri contributi assicurativi personali e dell’economia domestica546 526 685 (433) Imposte e tasse(1 091) 932 (1 962)736 Contributi,donazioni e trasferimenti158 143 (242)(116) Uscite da trasferimento3 382 3 238 (4 496) 2 332

Uscite delle economie domestiche in franchi

■ ...e consumo scarso Struttura 1 Comuni rurali – econ.dom.attive 2 Comuni rurali – lavor.dipendenti 2 Comuni rurali – lavor.indipendenti 2 Comuni rurali –agricoltori 2

Fonte:UST

■ Conclusioni

Visto il livello basso di reddito e considerate le dimensioni dell’economia domestica,le uscite delle economie domestiche rurali sono più esigue rispetto a quelle dei gruppi di confronto.In parte la differenza è riconducibile alle particolarità delle economie domestiche rurali.Una notevole differenza è osservabile per quanto riguarda le uscite nell’ambito dell'alloggio e dell’energia.Nel caso delle economie domestiche rurali questi costi scendono di 800–1'000 franchi al mese.Ciò è dovuto al fatto che l’abitazione fa parte dell’azienda e quindi,generalmente,ha potuto essere ripresa al valore di reddito.Ne consegue che anche il valore locativo è più basso.Per quanto riguarda le uscite legate alle derrate alimentari e alle bevande analcoliche va osservato che sono prese in considerazione pure le prestazioni in natura ossia l’autoapprovvigionamento con prodotti della stalla e dell’orto.Questi prodotti vengono valutati in base ai prezzi dei negozi.Per queste voci le uscite effettive di una famiglia contadina si riducono di 187 franchi ovvero del 22 per cento.Nelle economie domestiche di confronto le prestazioni in natura sono notevolmente più esigue.Un’altra peculiarità delle economie domestiche rurali è che l’abitazione e il luogo di lavoro sono vicini o addirittura coincidono.Di conseguenza i costi del tragitto casa-lavoro e per i pasti fuori casa non incidono sul bilancio.Le uscite più basse per trasporti,ristorazione e alloggio potrebbero essere dovute proprio a suddette circostanze.Il livello basso del reddito delle economie domestiche rurali comporta una significativa riduzione delle uscite da trasferimento – da 900 a 2'100 franchi al mese rispetto alle economie domestiche di confronto – segnatamente delle imposte e dei contributi alle assicurazioni sociali (scala contributiva regressiva).

I dati scaturiti dalla rilevazione del reddito e del consumo 2002 mostrano che,considerando le dimensioni dell’economia domestica,il reddito delle economie domestiche rurali interpellate è notevolmente inferiore a quello delle economie domestiche di confronto residenti in comuni rurali.

Se il livello di reddito delle economie domestiche rurali è basso,anche le uscite sono più contenute.Circa due terzi di questa differenza rispetto alle economie domestiche di confronto possono essere ricondotti da un canto alle peculiarità delle economie domestiche rurali – alloggio meno costoso,autoapprovvigionamento con prodotti della stalla e dell’orto,breve tragitto casa-lavoro,nessun costo per pasti fuori casa

e dall'altro alle minori spese da trasferimento (imposte e contributi alle assicurazioni sociali) determinate dal fatto che i redditi delle economie domestiche rurali sono più modesti.

1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 1.2 ASPETTI SOCIALI 1 67

–

Offerte cantonali per le famiglie contadine in difficoltà

Tra i principali elementi dell’identità contadina rientra la volontà di essere e di rimanere autonomi e indipendenti.Per molte famiglie contadine è molto difficile parlare apertamente dei problemi e delle preoccupazioni che li affliggono.Spesso i contadini come pure l’ambiente circostante associano l'ammissione delle difficoltà al fallimento professionale.

Nella Svizzera tedesca è attivo dal 1996 un servizio di assistenza telefonica anonima al quale i contadini e i loro familiari possono rivolgersi per parlare liberamente dei propri problemi e timori.Dal 2001,nel Cantone Ticino,alla rubrica «Telefono amico per contadine,contadini e i loro famigliari» del programma annuale di perfezionamento professionale in ambito agricolo viene pubblicato il numero telefonico del servizio di consulenza agricola.Nella Svizzera francese una linea telefonica speciale per le famiglie contadine sarà introdotta a breve.

1.2 ASPETTI SOCIALI 1 68

Offerte cantonali esistenti

Breve descrizione

Dal 1997.Programma di pronto intervento di Prométerre per le famiglie contadine in difficoltà finanziarie.Gli interlocutori sono tre consulenti. È disponibile una rete di rappresentanti di banche.

Dal 1998.Gruppo di lavoro (consulenza,camera dell’agricoltura,cassa di credito,Ufficio delle opere sociali) finalizzato alla consulenza e al sostegno alle famiglie contadine in difficoltà finanziarie.

Dal 1999.Triplo concetto di assistenza e aiuto:individuazione del problema,analisi e proposte,assistenza.Gli interlocutori sono consulenti. È disponibile una rete di esperti.

Offeni

Dal 2000.Il servizio di consulenza sostiene le famiglie contadine in gravi difficoltà.L'antenna passa il caso al membro del team di consulenza specializzato nella rispettiva problematica (agronomo,contadina,teologo,medico,giurista).

Dal 2001.Le famiglie contadine vengono sostenute nella difficile fase del mutamento strutturale.Ogni consulente di una sede di Inforama si occupa dell'antenna. È disponibile una rete di esperti.

Dal 2002.Gli interlocutori sono due consulenti che aiutano le aziende contadine nella difficile fase del mutamento strutturale.L’offerta comprende anche un servizio di consulenza familiare.

Dal 2003.Una rete di 17 interlocutori offre assistenza ed aiuto.La Commissione Aspetti sociali dell’Associazione dei contadini turgoviesi coordina le offerte nel settore della prevenzione dei problemi sociali.

Dal 2003.Esiste un'antenna e gli interlocutori sono sei consulenti: consulenza specifica e stretta collaborazione con associazioni contadine,istituti di credito,enti assistenziali,ecc.

Dal 2003.L'antenna analizza la situazione e garantisce,laddove necessario,il contatto con un membro del team di consulenti (psicologo,agronomo,parroco,consulente,giurista,contadina).

Dall’autunno 2003.Gli interlocutori sono quattro consulenti.In gruppi di due,i consulenti assistono e coadiuvano le famiglie contadine.

Nel Cantone Neuchâtel,dall’autunno 2004 è attivo un gruppo pilota denominato «politique sociale agricole».Nel Cantone Argovia verrà introdotto prossimamente un servizio di consulenza per famiglie contadine in difficoltà.Nel Cantone Svitto si stanno mettendo a punto nuove offerte ed è già stato istituito un gruppo di progetto con rappresentati di diverse istituzioni.In altri Cantoni,alle famiglie contadine che ricevono aiuti per la conduzione aziendale viene fornita assistenza sull'arco di diversi anni.Nel Canton Giura i compiti del capoazienda e del consulente sono fissati in un contratto.

Interlocutore Ph.Rossy 021 614 24 33 A.Alter 027 606 75 85 B.Kull 026 305 58 16 R.Angst 01 869 21 68 R.Heiniger 031 720 12 18 M.Vuilleumier 071 353 67 56 H.Hascher 071 622 44 22 S.Hohl 071 886 70 27 U.Stutz 079 675 59 66 J.Muri 041 618 40 08 Nome Cellule de crise Gruppo di lavoro «conseil financier» AED – Aide aux Exploitations en Difficulté

Wegweiser für Bauernfamilien in Notlagen Offeni Tür Offeni Türe Kompass – Neue Wege in der Landwirtschaft Cantone VD VS FR ZH BE AR TG SG LU NW

Tür Inforama – AufWind: Hürden überwinden Weitblick – Bauernfamilien orientieren sich im Zeitwandel

1.2 ASPETTI SOCIALI 1 1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 69

Numerosi consulenti aziendali possono attingere a un'esperienza professionale pluriennale e sono particolarmente competenti in ambito sociale.Per tale motivo svolgono spesso compiti che vanno ben oltre la mera attività di consulenti,benché non vi sia un'offerta istituzionalizzata.Le centrali di formazione e consulenza agricola offrono corsi specifici come ad esempio «ARC – Ponti per il futuro».Grazie a questi corsi di perfezionamento professionale i contadini e le contadine acquisiscono strumenti e basi decisionali utili per strutturare attivamente e durevolmente lo sviluppo dell'azienda prima che sorgano delle difficoltà

I servizi cantonali di consulenza agricola dispongono raramente delle competenze necessarie per analizzare e trattare questioni sociali,familiari e interpersonali.La consulenza tradizionale non è generalmente in grado di affrontare e risolvere da sola questo genere di problemi.Nella maggior parte dei casi i singoli servizi specializzati, pur essendo disposti ad assistere le famiglie contadine,non possiedono le conoscenze specifiche sulla situazione e sulle peculiarità dell’ambiente rurale.Per tale motivo sono state create delle reti che nel frattempo sono diventate il carattere distintivo di queste offerte.

Oltre al suddetto elemento vi sono determinati principi che caratterizzano tutte le offerte a favore delle famiglie contadine in situazioni difficili:

– la famiglia contadina deve svolgere un ruolo attivo,ossia deve rivolgersi alle antenne ed in seguito contattare ulteriori servizi specializzati;

– la consulenza non è per principio gratuita;prestazioni speciali,come alcune terapie, devono essere pagate dalle persone che richiedono assistenza.Il finanziamento della consulenza da parte degli interessati è uno degli elementi che dovrebbe portare alla soluzione del problema in quanto i contadini non hanno l’impressione di essere dei semplici questuanti;

– le persone che svolgono una funzione nell’ambito di queste offerte si impegnano a contribuirvi al massimo.

Emergono tre tipi di offerte,destinate alle famiglie contadine in situazioni difficili,per la soluzione di problemi prettamente finanziari,prettamente sociali e sociofinanziari. Siccome non è possibile operare una chiara distinzione tra le offerte,la classificazione è effettuata in base al principale campo d'intervento.

Di seguito vengono esaminate più dettagliatamente le offerte istituzionalizzate esistenti.Le informazioni sono state raccolte in collaborazione con i rappresentanti e gli interlocutori delle offerte cantonali.Viene inoltre tracciato il profilo della famiglia contadina tipo,che ricorre a queste offerte.

1.2 ASPETTI SOCIALI 1 70

■ Consolidamento di tre tipi di offerte

■ Offerte per problemi prettamente finanziari

Le offerte che vertono essenzialmente sulla consulenza finanziaria mirano da un lato ad attuare misure immediate per far fronte ai problemi di liquidità e dall’altro a trovare una soluzione accettabile che permetta alla famiglia contadina di vivere e svolgere la propria attività senza l’aiuto di terzi.

L’offerta «Cellule de crise» di Prométerre,nel Canton Vaud,si è specializzata nella consulenza in caso di difficoltà finanziarie.L’idea di creare questo servizio è nata dall’istituto di credito agricolo dopo aver scoperto che alcuni dei suoi clienti dovevano far fronte a ristrettezze economiche.Prométerre,in seno a cui sono riuniti la Camera dell’agricoltura,il servizio di consulenza e l'associazione agricola (Fédération rurale vaudoise),ha raccolto questa sfida e ha creato un’offerta di consulenza con i mezzi a sua disposizione.La stessa Prométerre è una rete che dispone delle competenze economico-aziendali e giuridiche necessarie alla consulenza.I tre interlocutori della «Cellule de crise»,impiegati complessivamente al 150 per cento circa,hanno anche contatti informali con diverse banche.La procedura di consulenza è disciplinata in maniera chiara.L’azienda che richiede un aiuto finanziario viene innanzitutto analizzata dettagliatamente.In seguito vengono elaborate soluzioni sostenibili.Il personale della «Cellule de crise» collabora strettamente con il capoazienda.Laddove necessario, l’azienda viene seguita per diversi anni,in modo da evitare ricadute.In circa un quarto dei casi finora trattati non è stato possibile trovare una soluzione e l’azienda ha dovuto essere chiusa.Ogni anno vengono trattate un centinaio di pratiche.Dall’inizio dell'attività ne sono state evase 735 (stato marzo 2004).

Nel Cantone Vallese alla fine del 1998 è stato istituito il gruppo di lavoro «conseil financier».Le finalità previste sono la consulenza ed il sostegno alle famiglie contadine in difficoltà finanziarie.Il gruppo è composto da rappresentanti del servizio di consulenza agricola,della camera dell’agricoltura,della cassa di credito agricola nonché dell’Ufficio delle opere sociali (Service de l’action sociale) e si avvale di buoni contatti con le banche.In caso di richiesta d’aiuto finanziario da parte di una famiglia contadina – di norma per indebitamento eccessivo – viene svolta un’ispezione presso l’azienda,che prevede l’analisi dei dati d’esercizio e contabili.Infine,in seno al gruppo di lavoro vengono discusse le eventuali soluzioni e viene stabilita l’ulteriore procedura (ristrutturazioni,ammontare del credito,ecc.).L’aiuto finanziario viene concordato sotto forma di credito d’investimento nel quadro di un preventivo speciale per le famiglie contadine in difficoltà finanziarie.Dal canto suo,il capoazienda si impegna a tenere la contabilità in maniera dettagliata e a presentarla regolarmente.Ogni anno vengono aperte una decina di pratiche.Nel 2000 e nel 2001 sono stati trattati una quarantina di casi l’anno.

Nel quadro dell’attuazione della riforma agraria è emerso che in futuro una parte dei contadini del Cantone Friburgo potrebbe richiedere una consulenza altamente specifica e tecnica mentre gli altri potrebbero necessitare di consulenza per poter affrontare le sfide della nuova politica agricola.Per questo è stata concepita l’offerta «AED – Aide aux Exploitations en Difficulté»,che in linea di principio opera nella maniera seguente: i due interlocutori del servizio di consulenza ricevono le richieste e coordinano l’ulteriore procedura,attorno alla famiglia che richiede aiuto viene posto uno schermo di protezione,si cerca di trovare una soluzione per i problemi più urgenti e infine,laddove necessario,vengono elaborate strategie per la riorganizzazione dell'azienda a medio e lungo termine.Inizialmente si voleva creare un sistema di allerta precoce sulla base dei dati contabili.Questo progetto è però naufragato per questioni legate alla protezione

1.2 ASPETTI SOCIALI 1 1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 71

dei dati e perché spesso le famiglie contadine non vogliono prendere coscienza dello stato di salute della propria azienda.Una volta all’anno si organizza un incontro cantonale al quale partecipano rappresentanti di servizi sociali,enti per la protezione degli animali e delle acque,istituti di credito,banche e altri servizi specializzati.In quell’occasione si discutono i problemi e le tendenze future.Una parte dei fondi iscritti nel preventivo della consulenza è riservata all’offerta «AED – Aide aux Exploitations en Difficulté».Le famiglie contadine devono partecipare ai costi della consulenza in funzione delle loro possibilità finanziarie.Ogni anno vengono trattate circa 30 pratiche.

Stress,esclusione dalla vita sociale,sviluppo di dipendenze,paura del fallimento e perdita di fiducia in se stessi,ostinazione e mancanza di flessibilità nonché paura del futuro sono fenomeni sociali che si riscontrano con sempre maggiore frequenza nell’ambiente agricolo.In tre Cantoni viene offerta assistenza specifica per problemi sociali.

Nel Cantone Zurigo,dal 2000 è attiva l’offerta «Offeni Tür» di cui sono responsabili le associazioni cantonali dei contadini e delle contadine. «Offeni Tür» è quindi un’iniziativa cui partecipano enti privati,nella speranza di poter abbattere il muro dell’inibizione e spingere le famiglie contadine a rivolgersi a questa struttura.L’obiettivo è sostenere le famiglie contadine in gravi difficoltà.Il team di consulenti,composto attualmente da due medici in pensione di estrazione agricola,due padri spirituali,due agronomi – di cui uno anche giurista –,due collaboratori della centrale di consulenza agricola di Lindau,una contadina e dal responsabile del team di consulenti,sostiene i contadini bisognosi direttamente in loco e senza troppe formalità oppure in un luogo d’incontro discreto.Il gruppo di consulenti costituisce una vera e propria rete i cui membri si incontrano ogni quattro mesi o a seconda delle necessità.Nelle riunioni vengono discussi i casi e fatto il punto sullo stato della consulenza.I problemi vertono soprattutto sui conflitti tra generazioni e tra partner.Appare chiaro che nella sfera interpersonale,ed in particolare per quanto concerne i conflitti tra partner,spesso si attende troppo a lungo prima di ricorrere ad un aiuto esterno.Ogni anno vengono trattate circa 35 pratiche.Dal 2000 ne sono state evase 142 (stato marzo 2004).

L’offerta «Weitblick»,nel Cantone Appenzello Esterno, è gestita dal servizio di consulenza agricola,che ha pure lanciato questa iniziativa.Le organizzazioni agricole non sono coinvolte.Il fattore che ha determinato l'istituzione di questa offerta è stato il moltiplicarsi dei casi problematici.In sede di consulenza talvolta emergevano forti tensioni all’interno della famiglia.In risposta all’interrogativo su come affrontare queste problematiche che esulano dalla mera consulenza aziendale è stata ideata l’offerta «Weitblick – Bauernfamilien orientieren sich im Zeitwandel».L’obiettivo è mettere in risalto le risorse e le possibilità dei singoli membri della famiglia.Ciò dovrebbe agevolare anche la presa di decisioni.Le famiglie che richiedono una consulenza possono contattare uno dei due interlocutori – entrambi consulenti con formazione in terapia della famiglia – per concordare un primo colloquio volto ad approfondire la conoscenza reciproca e a chiarire la situazione aziendale e familiare.In un secondo colloquio vengono valutate le possibili soluzioni,con la partecipazione attiva della famiglia,la quale deve formulare i propri obiettivi che dovrà anche realizzare.Le capacità dei singoli membri della famiglia vengono tenute in considerazione nel processo di adeguamento.Insieme si scoprono aspetti nuovi e si rafforza la fiducia nel proprio futuro personale.Ogni anno vengono trattate circa 4 pratiche.

1.2 ASPETTI SOCIALI 1 72

■ Offerte per problemi prettamente sociali

Per circa quarant'anni,ossia fino alla fine degli Anni ’90,nel Cantone Lucerna due frati cappuccini hanno fornito assistenza spirituale ai contadini.Da allora la creazione di un centro di assistenza spirituale per i contadini è diventata un tema d'attualità in questo Cantone.Dal 2003 è attivo il servizio «Offeni Türe» di cui è responsabile l'associazione dei contadini di Lucerna.Con esso collabora il dipartimento delle opere sociali,il dipartimento dell’economia e alcune fondazioni d’interesse pubblico.L’offerta del Cantone Lucerna si rifà al modello zurighese. «Offeni Türe» è un'antenna privata per le famiglie contadine che vivono tensioni interpersonali,conflitti nella convivenza o difficoltà economiche.Di comune accordo con la famiglia interessata viene richiesto l’aiuto di un esperto del team di consulenti.Questo team è composto da un padre spirituale,uno psicologo,un giurista,una contadina e un rappresentante del servizio di consulenza aziendale.Nella maggior parte dei casi i problemi riguardano i conflitti tra generazioni e tra partner.I problemi relazionali sono talvolta riconducibili a dipendenze. «Offeni Türe» offre un valido sostegno anche per affrontare le proprie ansie e paure.La consulenza è,per principio,gratuita.Le terapie,invece,sono a pagamento. Nel 2003 sono stati trattati una trentina di casi,di cui sei complicati e onerosi.

1.2 ASPETTI SOCIALI 1 73

■ Offerte per problemi sociofinanziari

In una situazione difficile spesso non è a rischio soltanto l’esistenza dell’azienda,bensì anche il matrimonio e la famiglia.A lungo andare i problemi finanziari esercitano una forte pressione sulla famiglia.Alcuni Cantoni,a questo proposito,offrono un servizio ampio e strettamente interconnesso.

Nel Cantone Berna ogni consulente agricolo dei sei centri Inforama dislocati in varie aree cantonali è responsabile della consulenza a famiglie contadine in difficoltà. Attualmente «AufWind»,l’offerta originaria,viene rielaborata e standardizzata per tutto il territorio cantonale,ampliata e meglio coordinata.Nal 1997 la fiduciaria agricola AgroTreuhand ha elaborato le linee guida per la diagnosi precoce di difficoltà finanziarie.Questo sistema di allerta precoce non è tuttavia offerto e utilizzato in tutto il Cantone.I consulenti fungono da interlocutori.A seconda dei casi indirizzano le famiglie contadine verso altri specialisti come ad esempio medici,psichiatri,servizi sociali o Comuni.Molto spesso le aziende alla ricerca d’aiuto sono confrontate con tutta una serie di situazioni difficili.Di norma le famiglie contadine non vogliono avere nulla a che fare con i servizi sociali,anche se avrebbero diritto a un sostegno.Per la consulenza e l’assistenza le famiglie contadine versano un contributo simbolico. Alcune famiglie,dopo un certo periodo,si rivolgono nuovamente al servizio di consulenza.Complessivamente nel Cantone Berna (escluso il Giura bernese) vengono trattati circa 100 casi all’anno.

Nel Cantone Turgovia esiste una rete di 17 interlocutori ed esperti che forniscono assistenza in casi d’emergenza.La Commissione Aspetti sociali dell’associazione dei contadini turgoviesi coordina le offerte in materia di prevenzione dei problemi sociali. Il servizio «Wegweiser»,per le famiglie contadine in situazioni difficili,illustra le offerte esistenti e motiva le famiglie a cercare una soluzione alle proprie difficoltà.L'offerta di servizi comprende la consulenza generica,quella finanziaria,assicurativa e giuridica nonché la consulenza familiare,spirituale ed aziendale.L’eventuale accesso a ulteriori aiuti,come i servizi sociali del Comune, è garantito dagli interlocutori o da un esperto. Spesso un semplice scambio di idee fra colleghi consente di trovare una soluzione al problema.Siccome non si chiede se chi si rivolge ad un'antenna lo ha fatto dopo aver letto gli opuscoli informativi,non è dato di sapere quanti casi possono essere attribuiti al servizio «Wegweiser»

1.2 ASPETTI SOCIALI 1 74

Dal 2003 la consulenza agricola del Cantone San Gallo offre un nuovo servizio nel quadro del proprio mandato di consulenza. «Offni Tür» è un’iniziativa a favore dei contadini che,a causa di una situazione particolare caratterizzata da un onere insopportabile,ricorrono alla consulenza e al sostegno specifici.Questa offerta è promossa in collaborazione con organizzazioni quali l’associazione dei contadini di San Gallo, l’istituto di credito agricolo e l’associazione di consulenza e contabilità dei Cantoni San Gallo e Appenzello. «Offni Tür» fornisce assistenza per far fronte ai problemi personali e finanziari che toccano le famiglie contadine.Un'antenna agevola i contatti.Il team di sei consulenti assicura una stretta collaborazione con autorità e istituzioni competenti in materia o che possono contribuire alla soluzione del problema.In linea di massima, le prestazioni vengono fatturate secondo le tariffe applicate normalmente per servizi di consulenza.Per i casi sociali vengono comunque fatte delle eccezioni.

Aspetti trattati da «Offni Tür – San Gallo» da marzo a dicembre 2003

Problemi coniugali,separazioni,divorzi19 Chiarimenti in materia di rendita AI e aiuti36 Adeguamenti e disdette di contratti d'affitto6 Chiarimenti sull’assistenza sociale6

1 Il servizio di consulenza e l'istituto di credito agricolo hanno fornito un sostegno rispettivamente per almeno 30 e 20 casi circa 2Non sono comprese numerose richieste di informazioni telefoniche

Fonte:Servizio di consulenza agricola del Cantone San Gallo

Nel Cantone di Untervaldo Sottoselva dall'autunno 2003 esiste l'offerta di consulenza individuale «Kompass – Neue Wege in der Landwirtschaft».Il progetto,di cui è responsabile il servizio cantonale d’agricoltura, è promosso dall'associazione cantonale delle contadine e dei contadini nonché dal Forum Untervaldo Sottoselva.Gli interlocutori sono quattro consulenti.L'offerta «Kompass» è destinata a un ampio gruppo: famiglie contadine che intendono strutturare la propria azienda in funzione delle esigenze future o con formazione di capitale proprio insufficiente,ma anche famiglie contadine con problemi di salute o famigliari oppure confrontate con gravi difficoltà sul piano economico e sociale.La consulenza viene fornita da due persone (un uomo e una donna) coinvolgendo l'intera famiglia contadina.Nel caso di aziende in gravi difficoltà finanziarie vi è una stretta collaborazione con i sevizi sociali del Comune e con enti assistenziali.Durante la fase iniziale,che si protrarrà fino al 2005, «Kompass» offrirà i suoi servizi al prezzo forfettario di 200 franchi.Per i casi sociali,la consulenza è gratuita.Nel primo semestre sono stati trattati sei casi,uno dei quali riguardava una famiglia contadina in gravi difficoltà

Timori per il futuro5 Riconversione aziendale per malattia2 Difficoltà finanziarie 1 2 Totale 2 76

1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 1.2 ASPETTI SOCIALI 1 75

■ Chi usufruisce delle offerte di consulenza?

Chi sono le famiglie contadine che ricorrono a queste offerte di consulenza? È possibile individuarne le caratteristiche tipiche? Perché usufruiscono delle offerte cantonali? Sebbene non sia possibile fare una tipologia delle famiglie contadine in difficoltà,si può tuttavia tracciare a grandi linee le principali caratteristiche familiari e aziendali.

Concomitanza di problemi: In parte il problema delle aziende alla ricerca d’aiuto nasce dall’accumularsi di situazioni difficili:difficoltà e ristrettezze finanziarie,alcolismo e altri problemi di salute,depressione,cattiva formazione scolastica e isolamento.Chi ne è colpito è spesso incapace di reagire e teme il fallimento personale o il giudizio di fratelli o vicini.Molto spesso non è facile distinguere la causa dall’effetto.Se le famiglie contadine decidono troppo tardi di ricorrere ai servizi offerti,la consulenza e l’assistenza risultano particolarmente difficili.

Pressione eccessiva dovuta alla riforma agraria: Alcuni contadini non riescono ad adeguarsi alla nuova politica agricola.La gestione dell'azienda diventa sempre più impegnativa,visto che ci sono sempre più aspetti di cui occuparsi.Pur essendo sicuramente dei lavoratori instancabili,questi contadini non sono né contabili né esperti in economia aziendale.Si sentono con le spalle al muro e trattati ingiustamente.La loro identità contadina è minata.Se in passato un contadino conosceva bene il proprio mestiere ed era senza pretese poteva gestire con successo la propria azienda.Ora ciò non basta più.Nelle regioni di montagna le famiglie contadine sono da sempre confrontate con un ambiente statico e isolato. È quindi difficile cambiare atteggiamento dall’oggi al domani.

Ristrutturazioni: Confrontati con difficoltà finanziarie,molti agricoltori tendono a lanciarsi in imprese avventate:aumentano la produzione,riducono i costi licenziando personale,avviano un’attività a titolo accessorio,si danno alla vendita diretta o si dedicano all'agriturismo.Nella maggior parte dei casi le famiglie contadine sottovalutano le conseguenze di queste ristrutturazioni.Una tra le tante è l’eccessivo carico di lavoro.Nel caso della riconversione dalla produzione lattiera alla detenzione di vacche madri,ad esempio,alcune aziende possono incontrare problemi di liquidità dovuti al fatto che il denaro proveniente dalla produzione lattiera viene repentinamente a mancare,mentre per il ricavo proveniente dalla detenzione di vacche madri occorre aspettare qualche tempo.Altre aziende sottovalutano l'onere dell'investimento,non controbilanciato da entrate sufficienti.

Divorzi e conflitti generazionali: Un divorzio – in particolare nell’agricoltura –comporta spesso il rischio di scivolare nella povertà.Oltre a determinare obblighi finanziari a lungo termine,in alcuni casi la fine del matrimonio coincide con il declino dell’azienda.In caso di conflitti tra generazioni e problemi di coppia le donne si rivolgono ai centri di consulenza più spesso degli uomini,che mostrano una certa ritrosia nel parlare dei propri problemi.

1.2 ASPETTI SOCIALI 1 76

Aziende sull’orlo della chiusura: I responsabili di aziende sull’orlo della chiusura che si rivolgono ai servizi di consulenza in cerca di aiuto sono spesso celibi e di età compresa tra i 50 ed i 60 anni.Di norma reagiscono quando il problema è già in fase avanzata e,colti dal panico,vogliono sapere se possono continuare a lavorare fino all’età del pensionamento.Sono consapevoli di non avere più alcuna possibilità sul mercato del lavoro e che l’azienda resta il loro unico punto fermo.

1.2 ASPETTI SOCIALI 1 77

Le offerte destinate alle famiglie contadine in situazioni difficili si sono dimostrate valide alternative per far fronte ai problemi sociali nell’agricoltura in maniera efficace e concreta.Si basano su competenze specifiche e nella maggior parte dei casi fanno capo a strutture organizzative già esistenti.Un elemento importante è l’interconnessione delle competenze e/o delle organizzazioni.In tal modo la consulenza agricola beneficia delle competenze specifiche di uno psichiatra e viceversa i responsabili dei servizi sociali possono far affidamento sulle conoscenze del consulente agricolo per quanto riguarda le peculiarità della realtà familiare e lavorativa contadina.

Alcuni casi trattati dai servizi di consulenza sono particolarmente onerosi in quanto la loro soluzione richiede molto tempo.Inoltre possono comportare anche un forte stress psicologico per la natura dei problemi trattati.La consulenza aziendale viene di norma affidata a consulenti esperti,che peraltro dovrebbero avere sempre anche una formazione specifica sui metodi più adatti per avviare e moderare un colloquio nonché per affrontare le situazioni conflittuali.I colloqui con i responsabili delle offerte di consulenza hanno mostrato che esse sono un valido sostegno in un periodo in cui il primario deve far fronte a profondi mutamenti.In vista di uno sviluppo socialmente sostenibile dell’agricoltura è opportuno impiegare le risorse disponibili anche per seguire i casi problematici e non concentrarsi soltanto sulle aziende il cui futuro è garantito.

1.2 ASPETTI SOCIALI 1 78

Conclusioni

■

La protezione dell'ambiente e della natura è uno dei capisaldi della politica agricola svizzera.Nel presente capitolo vengono trattati i temi «azoto» e «acqua».

Il monitoraggio agroecologico è la risposta a quanto sancito dall'ordinanza concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura (RS 919.118) in materia ambientale.Gli indicatori agroambientali alla base di tale monitoraggio possono essere classificati in sei ambiti (azoto,fosforo,energia-clima,acqua,suolo,biodiversità-paesaggio) e sono di tre tipi (pratica agricola,ripercussioni dell'agricoltura sull'ambiente,stato dell'ambiente in relazione all'agricoltura).

Considerati i probabili sviluppi in relazione alla metodologia e i dati statistici,attualmente il monitoraggio contempla indicatori operazionali e indicatori sostitutivi.

Come ogni anno,anche in questo rapporto viene illustrata l'evoluzione dello sfruttamento del suolo e dell'utilizzo dei mezzi di produzione.

■■■■■■■■■■■■■■■■ 1.3

Ecologia ed etologia ■■■■■■■■■■■■■■■■ 1.3.1 Ecologia

1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 79

Evoluzione della quota di superficie gestita in modo rispettoso dell'ambiente In % della SAU Gestione rispettosa dell'ambiente 1 Di cui bio Fonte: UFAG 1 1993–1998: PI + Bio; dal 1999: SCE 1993199419951996199719981999200020012002 0 100 80 60 40 20 90 70 50 30 10 2003 Evoluzione delle superfici di compensazione ecologica 1 19931994199519961997199819992000200120022003 In 1 000 ha ZM III – ZM IV ZM I – ZM II ZCamp – ZC Fonte: UFAG 1 Esclusi gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Evoluzione dell'effettivo di animali 199019961997199819992000200120022003 In 1 000 UBG 1 Altri Suini Bovini Fonte: UST 1 UBG: unità di bestiame grosso 0 1 500 1 250 1 000 750 500 250 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 80

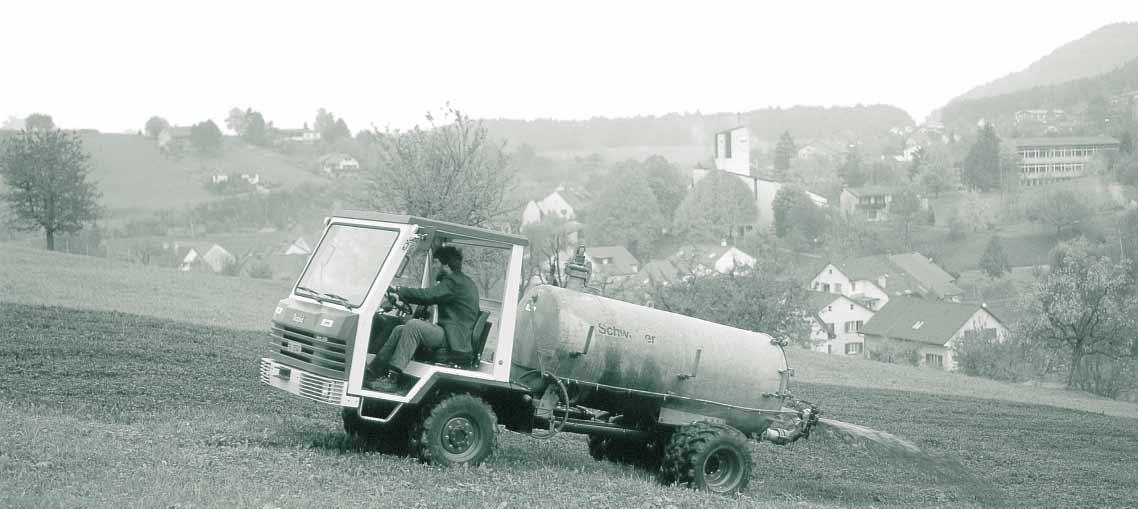

Sfruttamento del suolo e utilizzo dei mezzi di produzione

Evoluzione del consumo di concimi minerali In 1 000 t Azoto (N)Fosfato (P205) Fonte: USC 1990/9219941996199820002002 19931995199719992001 0 80 70 60 50 30 40 20 10 2003 Evoluzione del consumo di alimenti concentrati per animali 19901991199219931994199519961997199819992000200120022003 (provv.) In 1 000 t Sottoprodotti dell'industria agroalimentare svizzera Cereali da foraggio CH Sottoprodotti dell'industria agroalimentare estera Alimenti importati per animali Fonte: USC 0 2 000 1 750 1 500 1 250 1 000 750 500 250 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 81

Evoluzione delle vendite di prodotti fitosanitari 19901991199219931994199519961997199819992000200120022003 In t di principio attivo Fungicidi, battericidi, prodotti per la concia delle sementi Erbicidi Insetticidi, acaricidi Regolatori della crescita Rodenticidi Fonte: Società svizzera dell'industria chimica 0 2 500 2 000 1 500 1 000 500

delle importazioni di antibiotici ad uso veterinario 19951996199719981999200020012002 In t di principio attivo Sostanze antimicrobiche per aumentare le prestazioni degli animali Singolo animale Alimenti medicamentosi Fonte: Statistica sulle importazioni per l'approvvigionamento economico del Paese 0 90 80 70 60 50 40 30 20 10 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 82

Evoluzione

■ L'azoto è il «carburante» della produzione agricola

L'azoto (N)

Per prosperare piante e rispettivi ecosistemi necessitano di luce,acqua,calore e nutrienti di diversi tipi.Tra questi,l'azoto riveste un significato determinante.Quasi ovunque sul territorio nazionale l'azoto è il nutriente all'origine di rese esigue perché è disponibile in quantità molto limitate.L'apporto di azoto determina quindi la resa delle colture vegetali.Di conseguenza esso rappresenta un importante fattore di produzione per il settore primario.

L'azoto è un abile trasformista e può essere un carico inquinante per l'ambiente

Forme di N, flussi di N ed effetti

Fonti

Traffico, economie domestiche, industria, artigianato Agricoltura

Forme di NEffettiRipercussioni

Crescita Resa

Eutrofizzazione

Acidificazione

Danni alla salute

Colture agricole

Fonti naturali

NH3 : ammoniaca

NO2 : ossido d'azoto

NH4 : ammonio

NO3 : nitrato

N2O : gas esilarante

N2 : azoto elementare

Effetto serra Assottigliamento dello strato d'ozono

Nessun effetto

Falda freatica

Ecosistemi terrestri (boschi, suolo)

Fonte: UFAG

Laghi

Aria

Uomo

N2 NH3 NO2 N2O NH4 NO3

1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 83

■ L'agricoltura è la principale fonte d'emissione di ammoniaca,nitrati e gas esilarante

L'azoto ha un ciclo complesso ed è un vero e proprio trasformista.Una parte dell'azoto impiegato nell'agricoltura si fissa nei prodotti vegetali ed animali oppure si deposita nella sostanza organica del suolo,mentre il resto è improduttivo e si disperde.Se ciò avviene sotto forma di azoto elementare (N2) vi è una perdita per il primario,ma nessuna ricaduta sull'ambiente.L'azoto che si disperde sotto forma di ammoniaca (NH3),nitrato (NO3) o gas esilarante (N2O),invece,può rappresentare un carico inquinante per aria,acqua,suolo,biocenosi ed ecosistemi particolarmente sensibili quali boschi,torbiere alte e prati magri.Le conseguenze sono:acidificazione e sovraconcimazione del suolo,eutrofizzazione dei corsi d'acqua superficiali,inquinamento della falda freatica,assottigliamento dello strato d'ozono nella stratosfera (buco dell'ozono) e aggravamento dell'effetto serra.L'ammoniaca concorre pure alla formazione di aerosol secondari nell'atmosfera.Queste polveri fini (PM10) costituiscono un pericolo per la salute umana (cfr.Rapporto agricolo 2003).Inoltre,durante i processi di combustione viene emesso ossido d'azoto (NO2) che contribuisce all'accumulo di azoto e alla formazione di ozono alla superficie del suolo.L'ozono è un gas irritante che può nuocere alla salute di piante,animali ed esseri umani.

Nelle pagine seguenti i principali composti azotati rilevanti per l'ambiente vengono classificati quantitativamente in funzione delle fonti d'emissione.Successivamente vengono presentati gli accordi internazionali e illustrati gli obiettivi fissati per l'agricoltura svizzera in vista della riduzione delle emissioni.Vengono pure riportati alcuni risultati sulle emissioni di azoto di origine agricola in base al bilancio azotato e illustrate le perdite di azoto cosiddette rilevanti per l'ambiente.Le due principali frazioni d'azoto prodotte dall'agricoltura e che si ripercuotono sull'ambiente,ossia ammoniaca e nitrato,vengono trattate esaurientemente in due capitoli speciali.Il resoconto termina con le conclusioni sul tema.

Su incarico del Dipartimento federale dell'economia (DFE) e del Dipartimento federale dell'interno (DFI),il gruppo di progetto «Bilancio dell'azoto in Svizzera» ha redatto un rapporto (serie di articoli sull'ambiente n.273,UFAFP 1996) che illustra le emissioni totali dei principali gruppi di composti azotati.L'agricoltura è la fonte primaria d'emissione di ammoniaca,nitrato e gas esilarante,ossia di composti rilevanti dal profilo ambientale.Sul piano ecologico rivestono un significato notevole anche l’ossido di azoto e l'ammonio,quest'ultimo perché può depositarsi nelle acque superficiali.Questi composti azotati sono emessi prevalentemente dal traffico,dalle economie domestiche,dall'industria e dall'artigianato.La metà circa delle perdite di azoto riscontrabili nel settore agroalimentare si presenta sotto forma di azoto elementare (dato non riportato nel grafico seguente).

1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 84

Emissioni di azoto per settori – 1994

■ Gli obiettivi di riduzione dettati da motivazioni ecologiche possono essere raggiunti soltanto a lungo termine

Per proteggere esseri umani ed ecosistemi dagli effetti nocivi,deve essere ridotto il carico rappresentato dai principali composti azotati.Nel rapporto del 23 giugno 1999 sui provvedimenti di igiene dell'aria adottati da Confederazione e Cantoni,redatto all'attenzione del Parlamento,il Consiglio federale ha fissato quale obiettivo l'intervento a lungo termine.Per raggiungere gli obiettivi ecologici,le emissioni di ammoniaca vanno ridotte del 40–50 per cento rispetto allo stato del 1995.Come indicato nel rapporto,anche per l’ossido d'azoto la riduzione dovrebbe essere del 50 per cento circa.Gli obiettivi posti dal Consiglio federale per migliorare l'igiene dell'aria si riferiscono a tutte le emissioni di azoto.Le principali fonti d'emissione sono l'agricoltura per quanto concerne l'ammoniaca e le economie domestiche,l'artigianato e il traffico per quanto riguarda l’ossido d'azoto.Visti i sintomi di sovraconcimazione palesatisi nel corso degli Anni '80,gli Stati che si affacciano sul Mare del Nord e la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento (CIPR) hanno deciso di ridurre al più presto (scadenza 2002/05) il carico di azoto nel Mare del Nord del 50 per cento rispetto al livello del 1985.Tale obiettivo si riferisce a tutte le emissioni di azoto, quindi non soltanto a quelle di cui è responsabile il settore primario.Nel 1985 il 52 per cento del carico di azoto era riconducibile a fonti puntuali (impianti di depurazione, industria),mentre il 48 per cento a fonti diffuse (tra cui agricoltura nella misura del 60–70%).Nel 2001 i valori ammontavano rispettivamente al 46 e al 54 per cento.Nel complesso il calo è stato del 22 per cento,quello in ambito agricolo del 18 per cento.

Per quanto riguarda le altre emissioni di azoto,il Consiglio federale non ha posto obiettivi di riduzione a lungo termine dettati da motivazioni ecologiche.Nel rapporto «Strategie per la riduzione delle emissioni di azoto» (serie di articoli sull'ambiente n.273,UFAFP 1996),la commissione istituita dal DFE e dal DFI indica la necessità di ridurre,a lungo termine,anche il carico di nitrato,segnatamente del 50 per cento (14'000–19'000 t di azoto) rispetto al 1994.Tale obiettivo è stato formulato in base alla valutazione del quantitativo di acqua d'infiltrazione nei suoli agricoli. È possibile raggiungere l'obiettivo posto dall'ordinanza sulla protezione delle acque pari a 25 mg di nitrato il litro soltanto se il quantitativo di azoto dilavato diminuisce in misura corrispondente.

1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 85

In 1 000 t N

Traffico, economie domestiche, industria e artigianato 43 4 2 37 51 3 8 3 34 1 6 12 AgricolturaFonti naturali 0 60 50 40 30 20 10 Ossido

Fonte: UFAFP

d'azoto Azoto nelle acque superficiali Ammoniaca Nitrato nella

falda freatica

Gas esilarante

Secondo le conoscenze attuali,se in Svizzera venissero raggiunti gli obiettivi ecologici, gli ecosistemi – e di riflesso persone ed animali – sarebbero protetti in modo durevole. Purtroppo questi obiettivi sono raggiungibili soltanto a lungo termine.Per tale motivo il Consiglio federale ha fissato obiettivi agroecologici parziali (messaggio concernente l'ulteriore sviluppo della Politica agricola 2002),che l'agricoltura è tenuta ad adempiere entro termini prestabiliti.

Tre dei sette obiettivi agroecologici fissati per il 2005 riguardano l'azoto.Concretamente vengono citati:

– il bilancio dell'azoto (riduzione di 22'000 t a 74'000 t d'azoto l'anno delle perdite d'azoto rilevanti per l'ambiente);

– le emissioni di ammoniaca (riduzione del 9% delle emissioni di ammoniaca,ossia circa 4'800 t d'azoto l'anno,rispetto al 1990);

il nitrato (nel 90% delle captazioni di acqua potabile,il cui settore d'alimentazione è sfruttato dall'agricoltura,il tenore di nitrato della falda freatica è inferiore a 40 mg/l).

I composti azotati rilevanti dal profilo ambientale prodotti dall'agricoltura svizzera comprendono tutte le emissioni di azoto del settore primario ecologicamente rilevanti (ammoniaca,nitrato,gas esilarante).Benché per i due principali composti,ossia ammoniaca e nitrato,siano stati formulati ulteriori obiettivi specifici,soltanto per l'ammoniaca vi è un obiettivo che prevede la riduzione effettiva del carico.Per il nitrato non è quindi possibile indicare un obiettivo di natura quantitativa per il 2005.

Per quanto riguarda l'ammoniaca,esiste una convenzione internazionale che impone alla Svizzera l'adozione di misure concrete.Un ulteriore obiettivo parziale consiste nella riduzione del 13 per cento entro il 2010 delle emissioni di ammoniaca giusta il Protocollo UN/ECE sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza (base 1990).

–

■

In 1 000 t N Fonte: UFAFP Emissioni 1990 Emissioni 1994 Obiettivo agroecologico 2005 0 120 100 80 60 40 20

Obiettivi agroecologici quali obiettivi parziali Emissioni di azoto dell'agricoltura, obiettivi agroecologici parziali

Perdite di N dell'agricoltura rilevanti per l'ambiente

1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 86

Ammoniaca Nitrato nella falda freatica

■ La produzione agricola è inscindibile dalle emissioni di azoto

Le emissioni nocive di azoto non potranno essere azzerate nemmeno a lungo termine. Nella produzione agricola vi sono processi biologici che comportano inevitabilmente delle perdite di azoto.Ogni vacca espelle sterco e urina.Una parte di queste deiezioni va persa sotto forma di ammoniaca.Qualsiasi tecnica di lavorazione del suolo comporta la riduzione del quantitativo di humus e la liberazione di nitrato.A dipendenza delle condizioni climatiche e pedologiche,una parte del nitrato finisce inevitabilmente nella falda freatica.Vi è quindi un legame inscindibile tra produzione agricola e perdite di azoto.