Anno 157° - Fase. J/ 2007 gem1aio - marzo 2007

Anno 157° - Fase. J/ 2007 gem1aio - marzo 2007

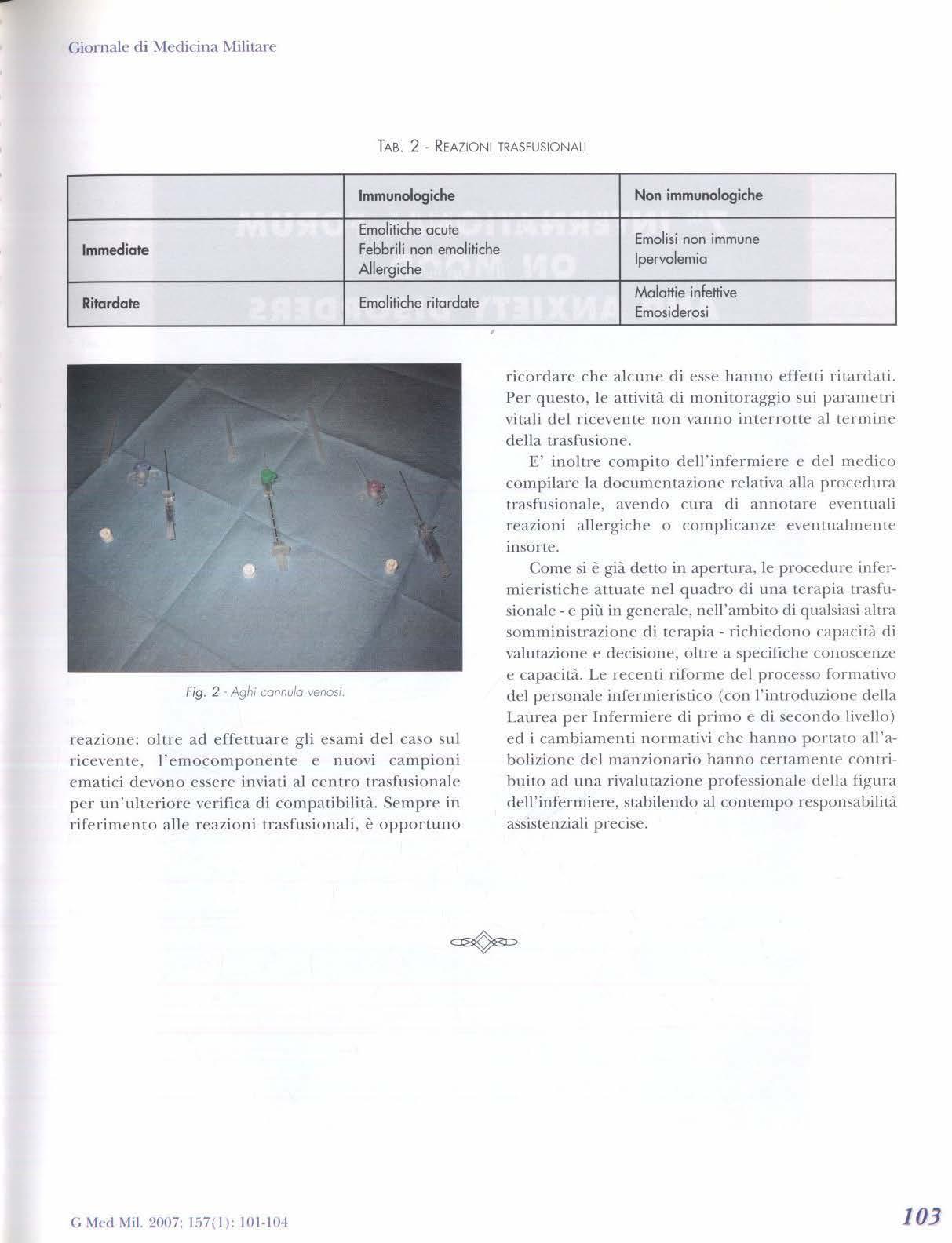

Corso di Medicina Trasfusionale: Situazione Attuale e Prospettive della Medicina Trasfusionale

Workshop in Ematologia: Cosa c'è di nuovo?

<d1nna ilit a re -----EMAJ.OL-DGIA DG

7 Saluto del Capo di Stato Maggiore Difesa Amm. Sq. Di Paola Giampaolo

WORKSHOP

11 Programma d e l Convegno

13 Nuove terapie della leucemia mi e loide acuta.

&\L\D0RI S

25 N ew insight into chronic Iymphocytic leuk e mia. *

MALR0 F. R., D EL GILTDICF L , F OÀ R.

29 Linfomi non Hodgkin a grandi ce lltù e B: c o s a c'è di nu ov o.

M. \RTEI.I .I M

33 Moschcowitz Syndrom e

MELONI G TRISOLIN I S. M., CAPRJA S

37 La Coagulazi one Intravascolare Disse minata.

A\'\1SAT1 G.

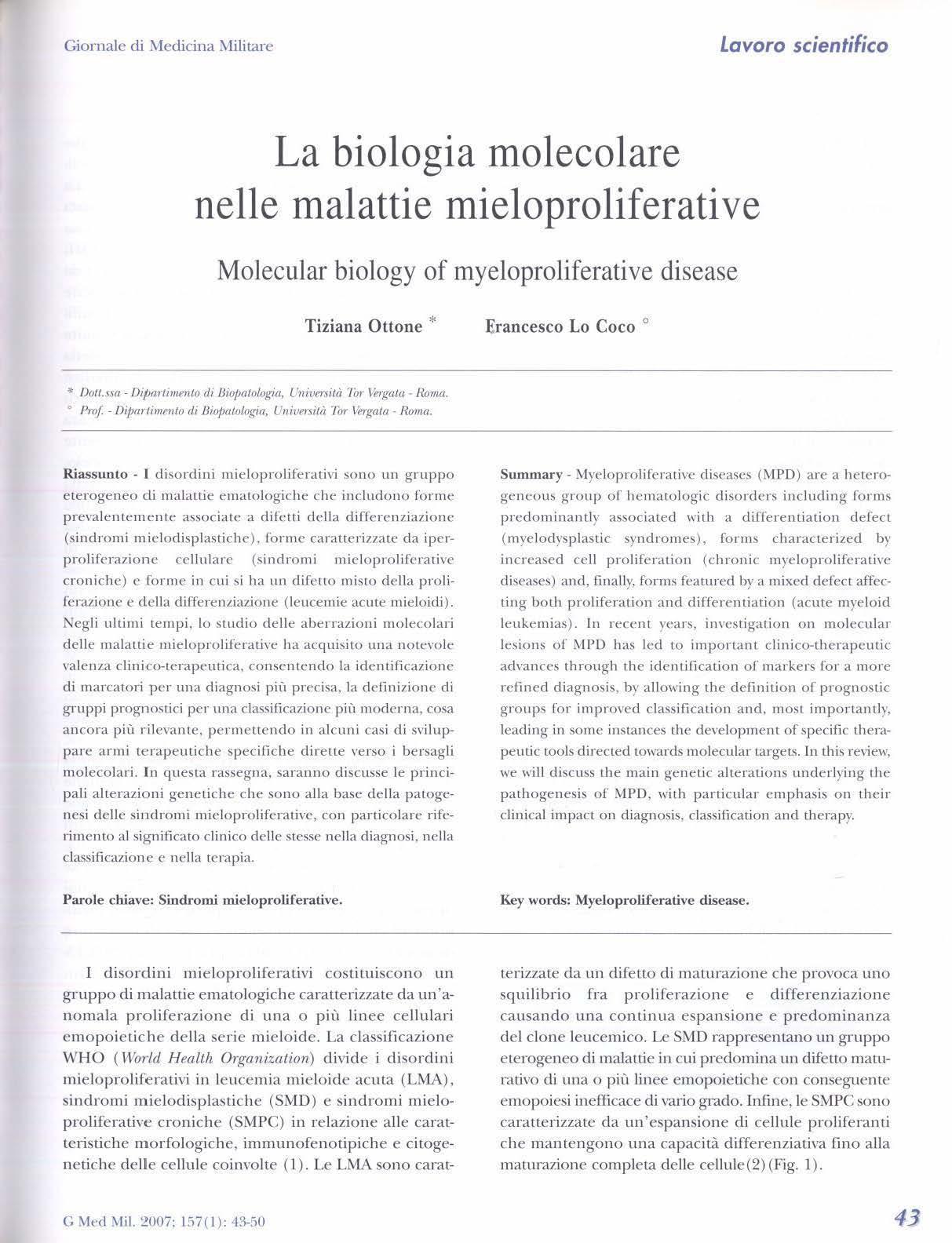

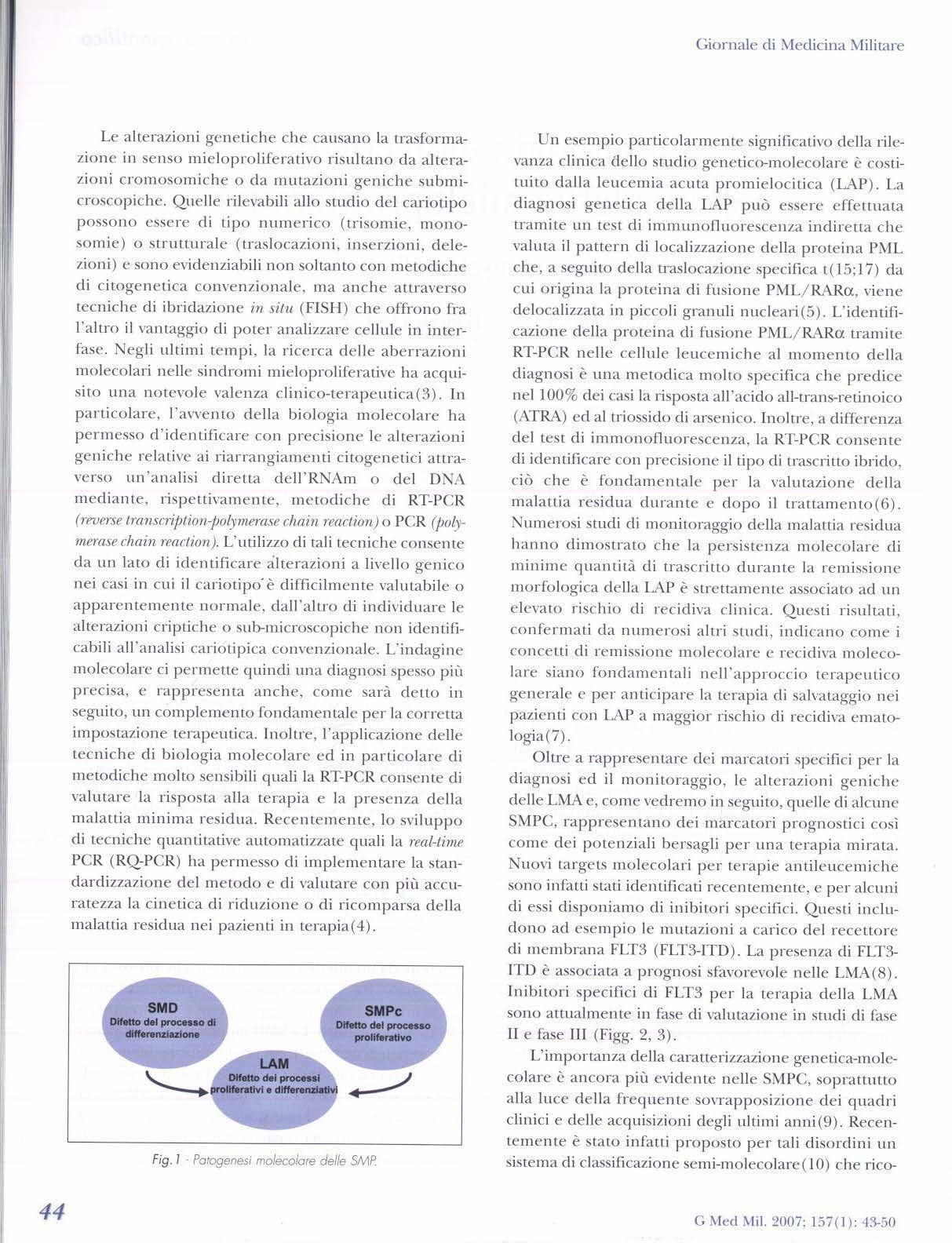

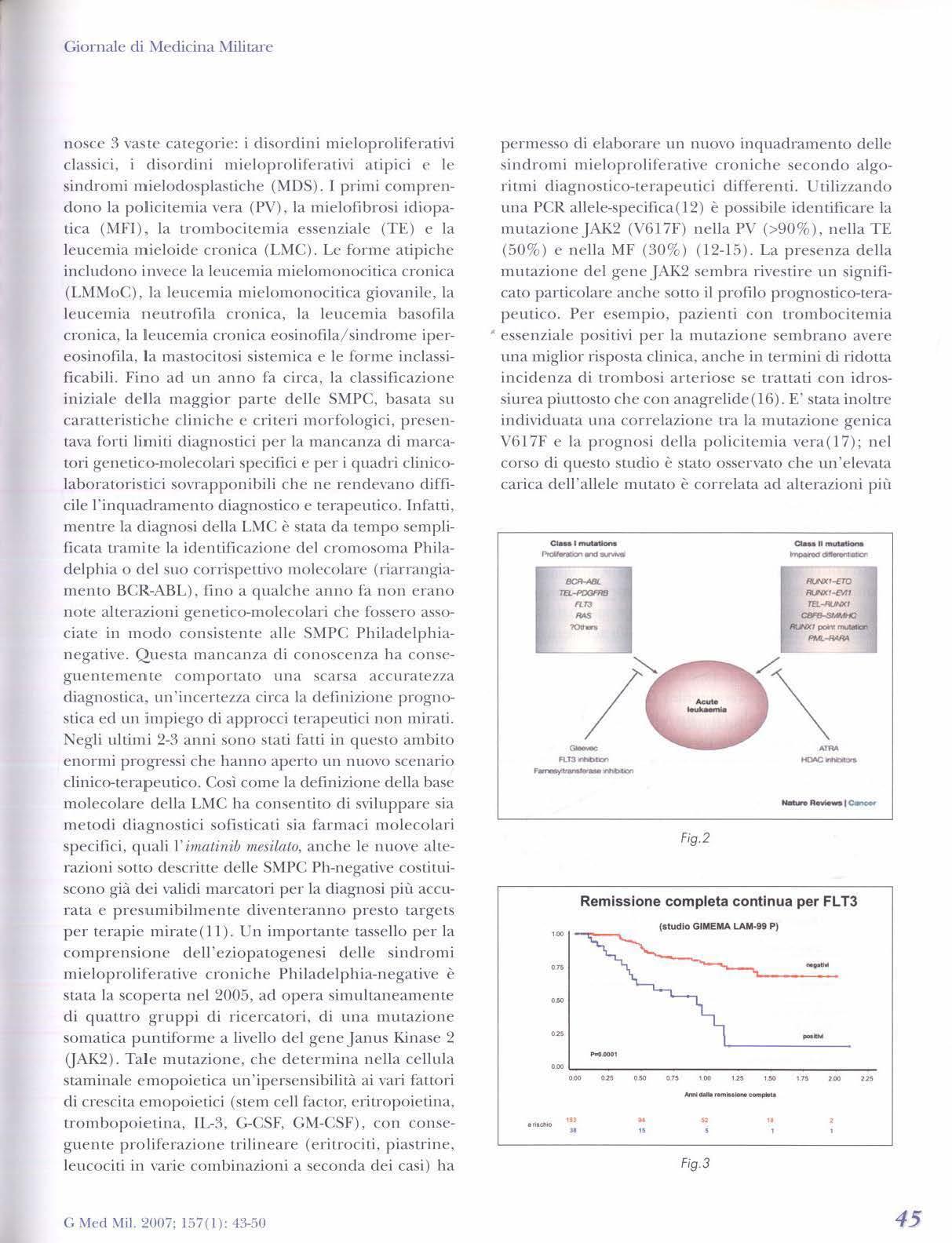

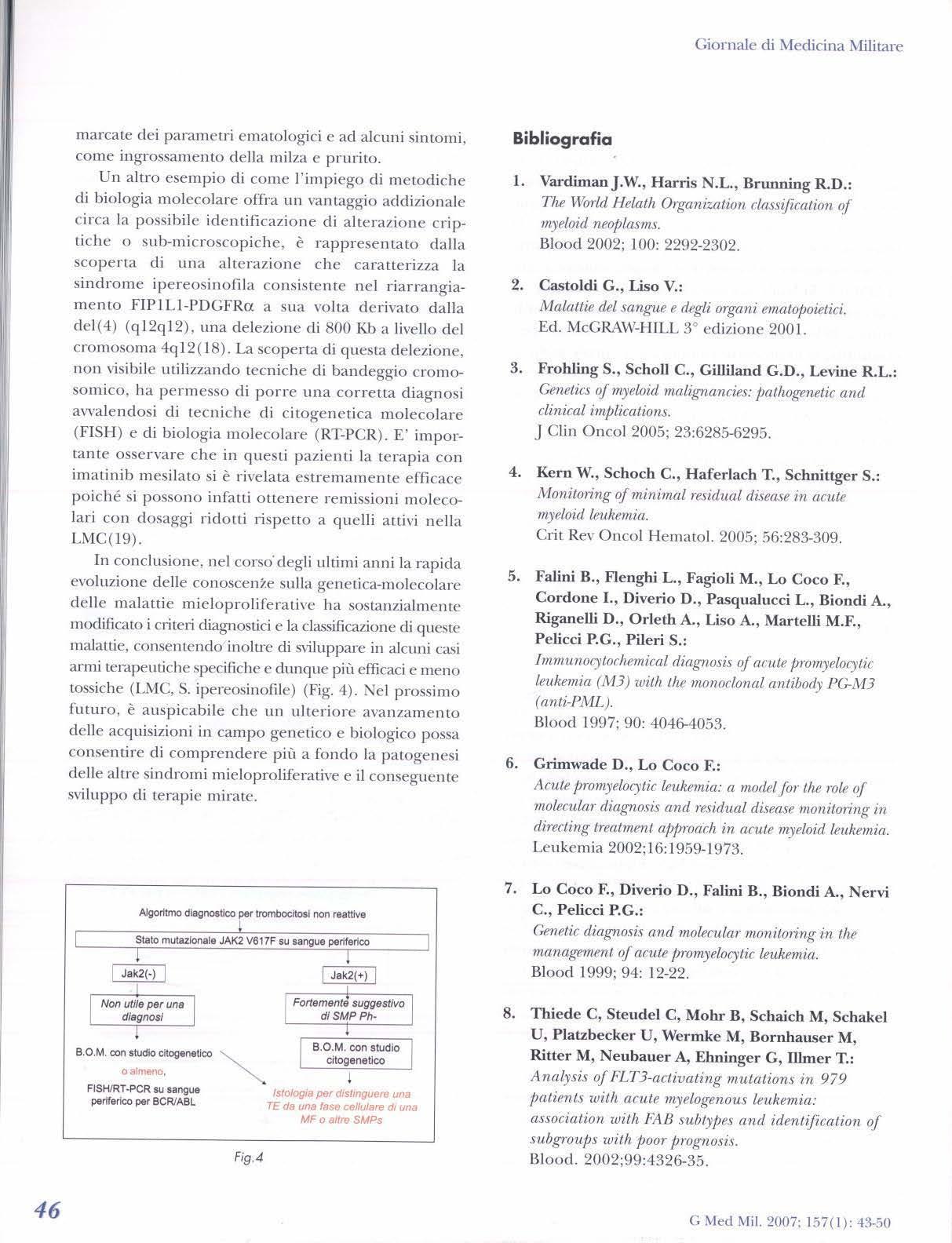

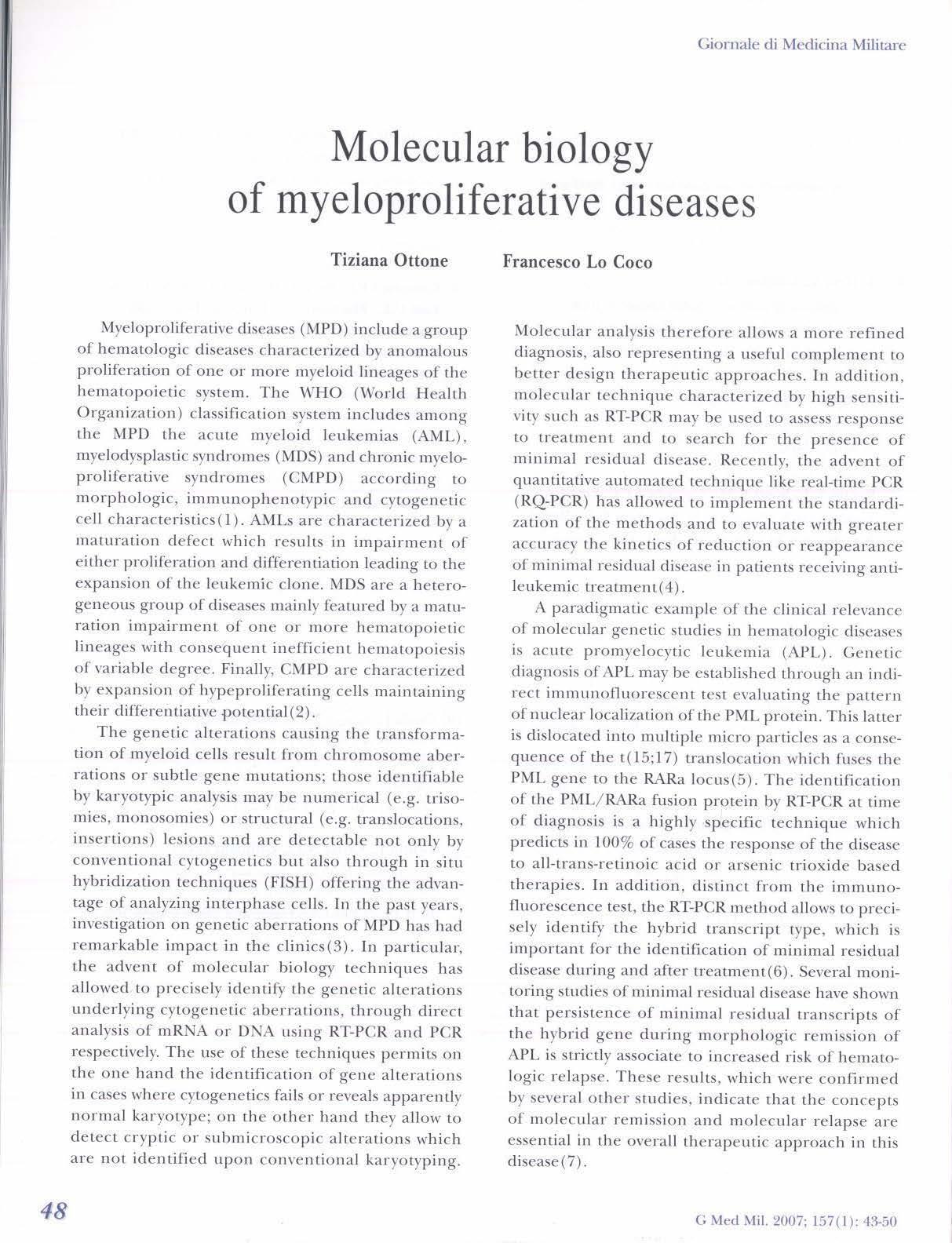

43 La biologia molecolare nelle malattie mi eloproliferative. *

OTTONE T. . Lo Coco F.

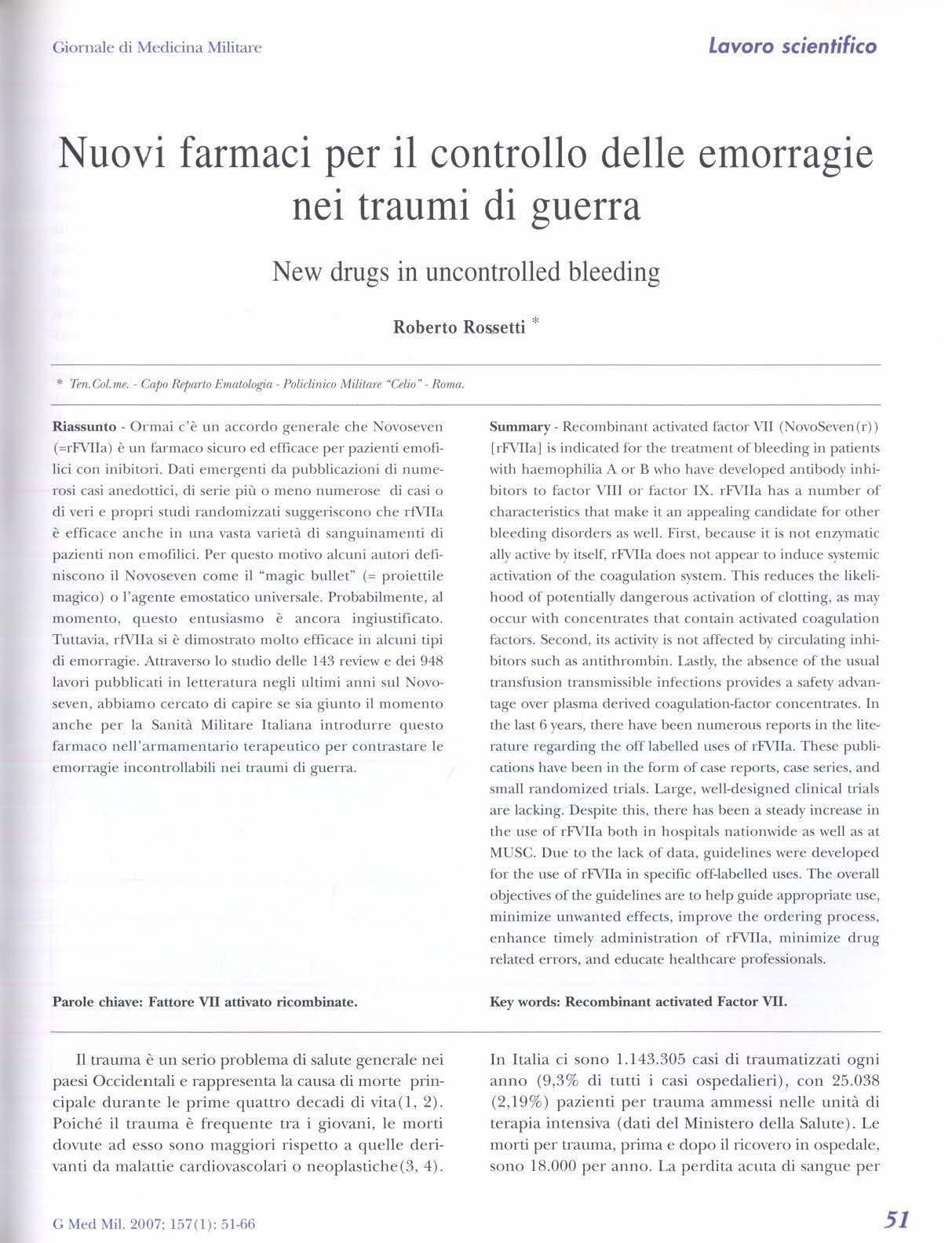

51 Nuovi farmaci per il controllo delle emorragie nei traumi di guerra. *

R OSSETTI R.

CORSO DI MEDICINA TRASFUSIONALE: Situazione attuale e prospettive della Medicina Trasfusionale

Programma deJ Corso

Presentazione: Intervento del Capo Dipartimento Immunoematologia.

J\IL.\L'RO E

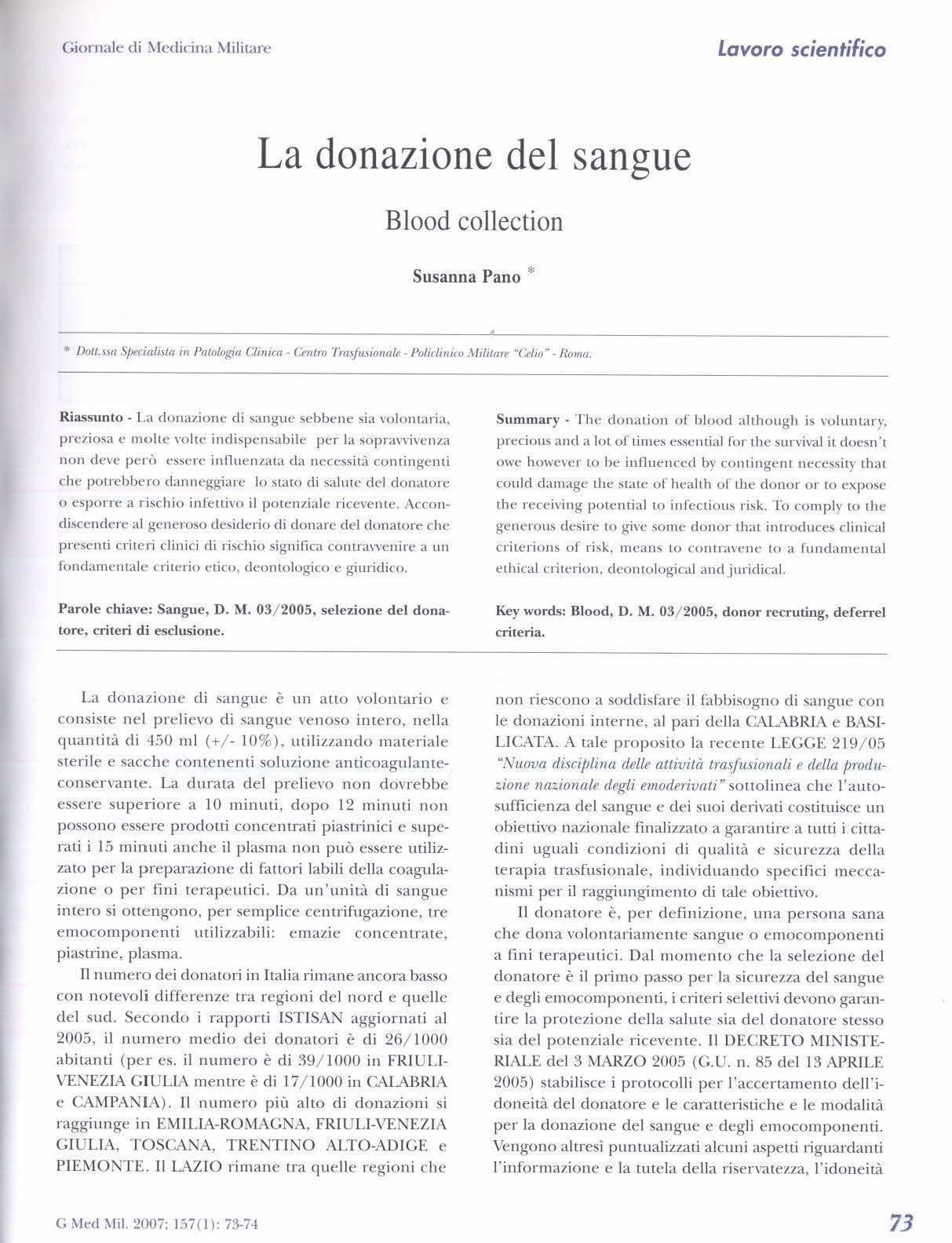

La donazione di s angue

P A~O S

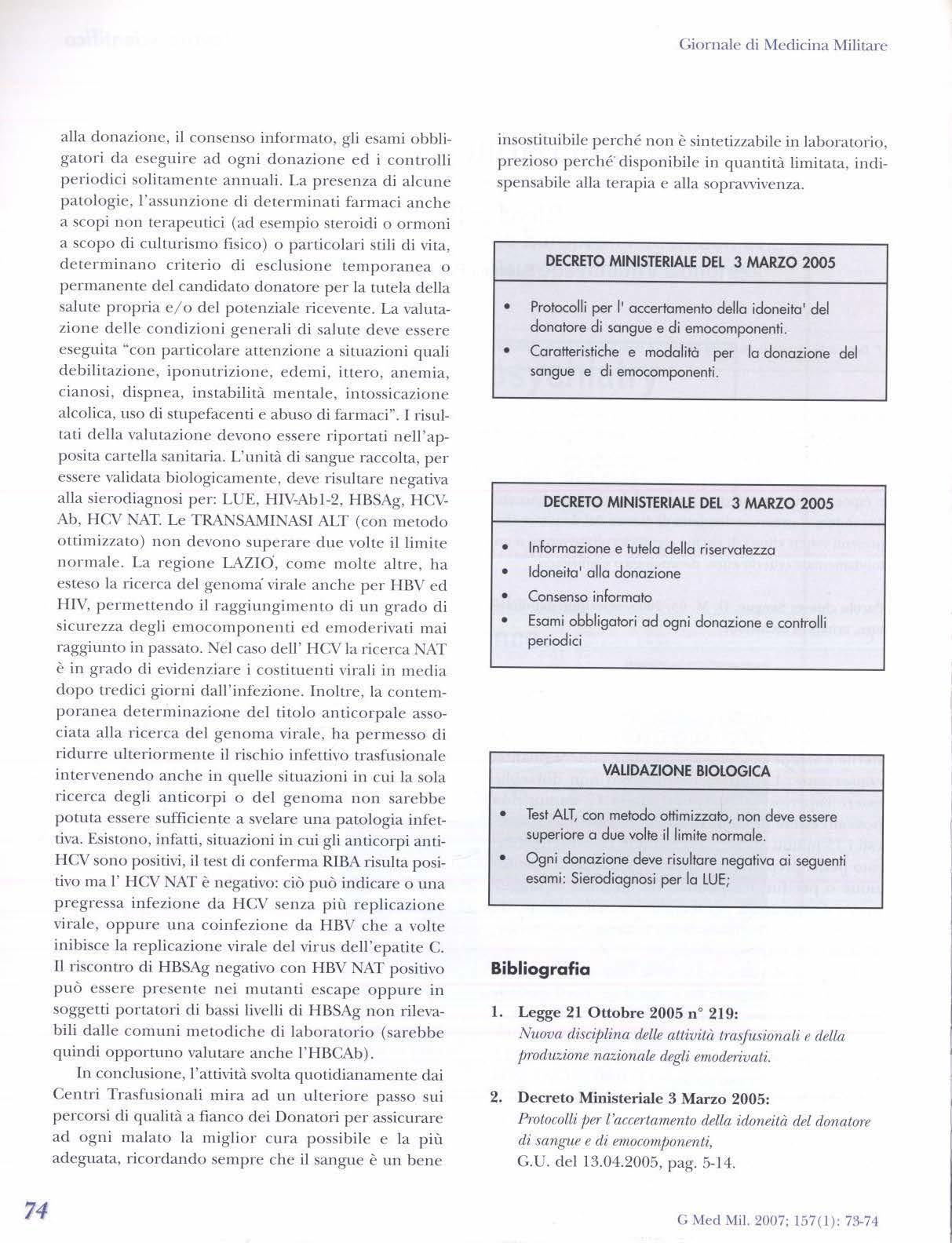

Le anemie n e l pazi e nte non ematologico.

MAFFEI L.

Larn r i tradotti imerameJJLe in inglese - Artide, e ntfrely t ran s latC' in engli sh

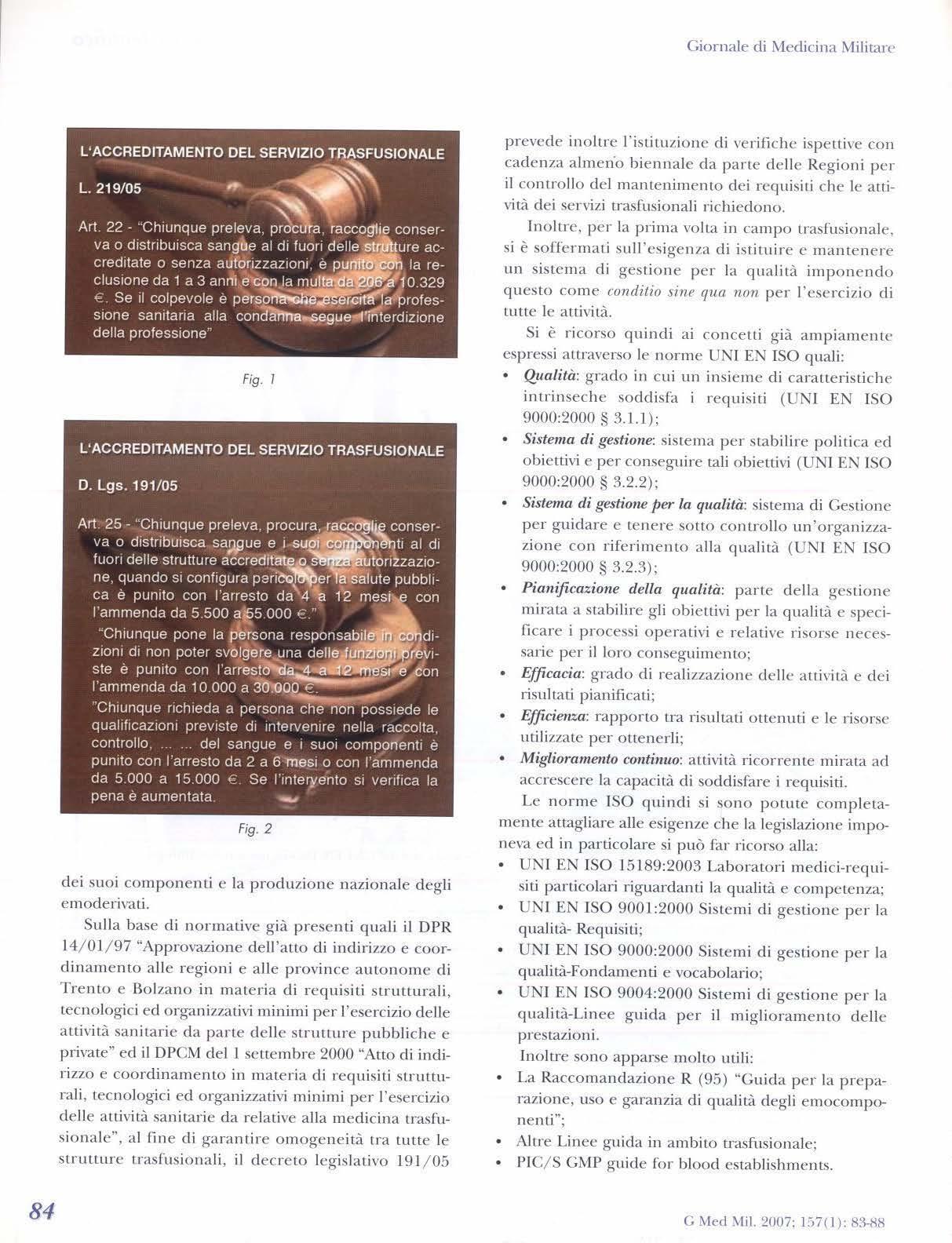

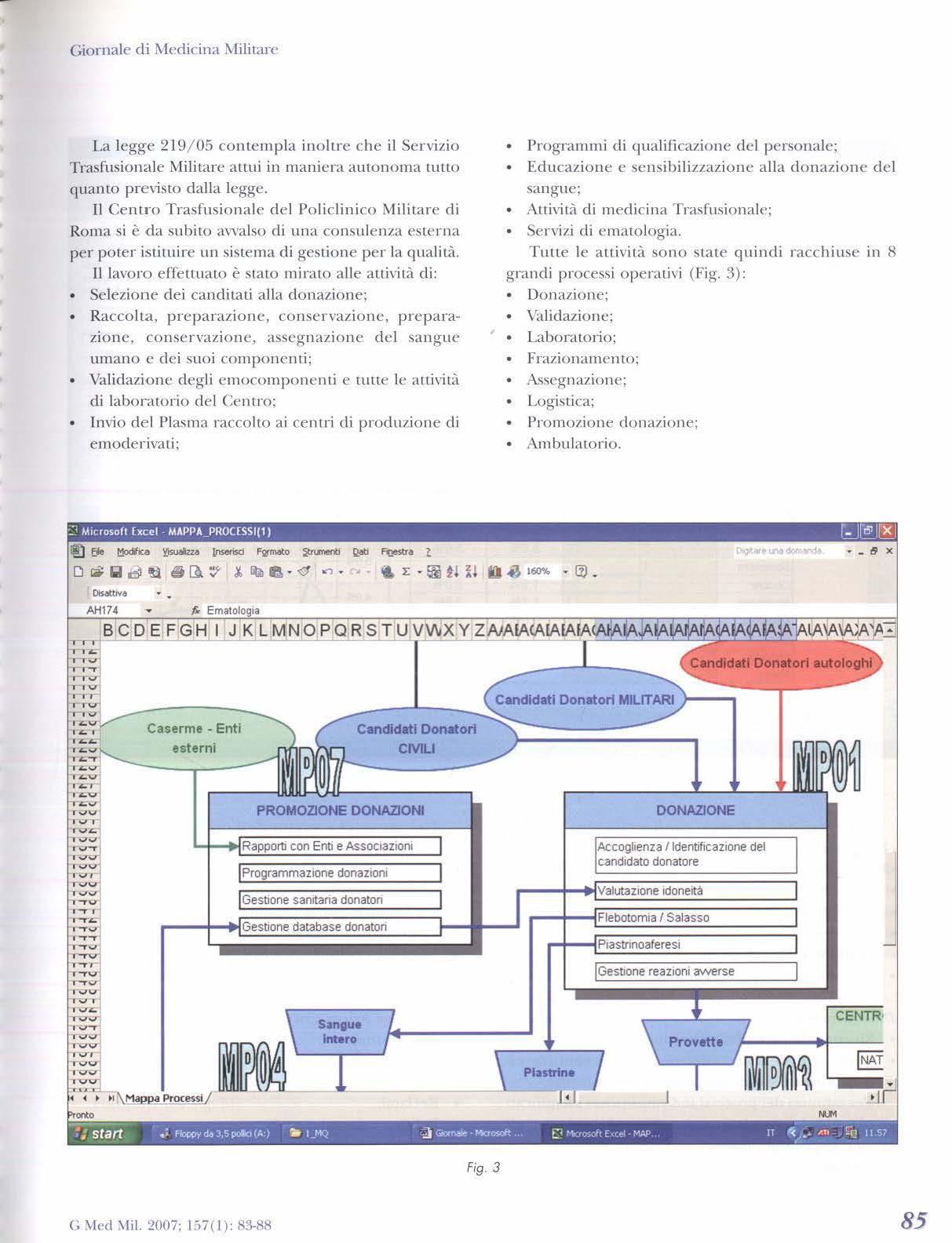

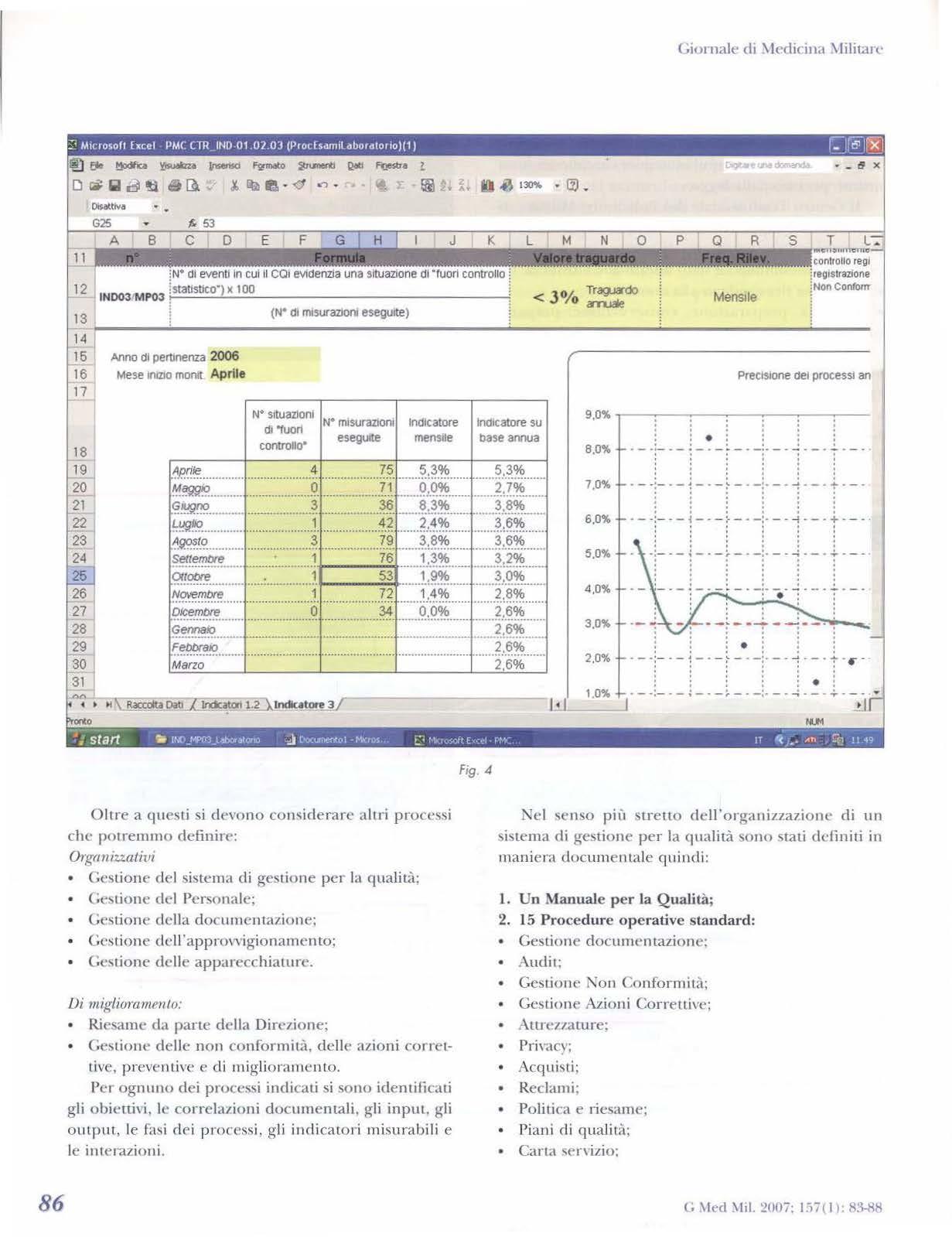

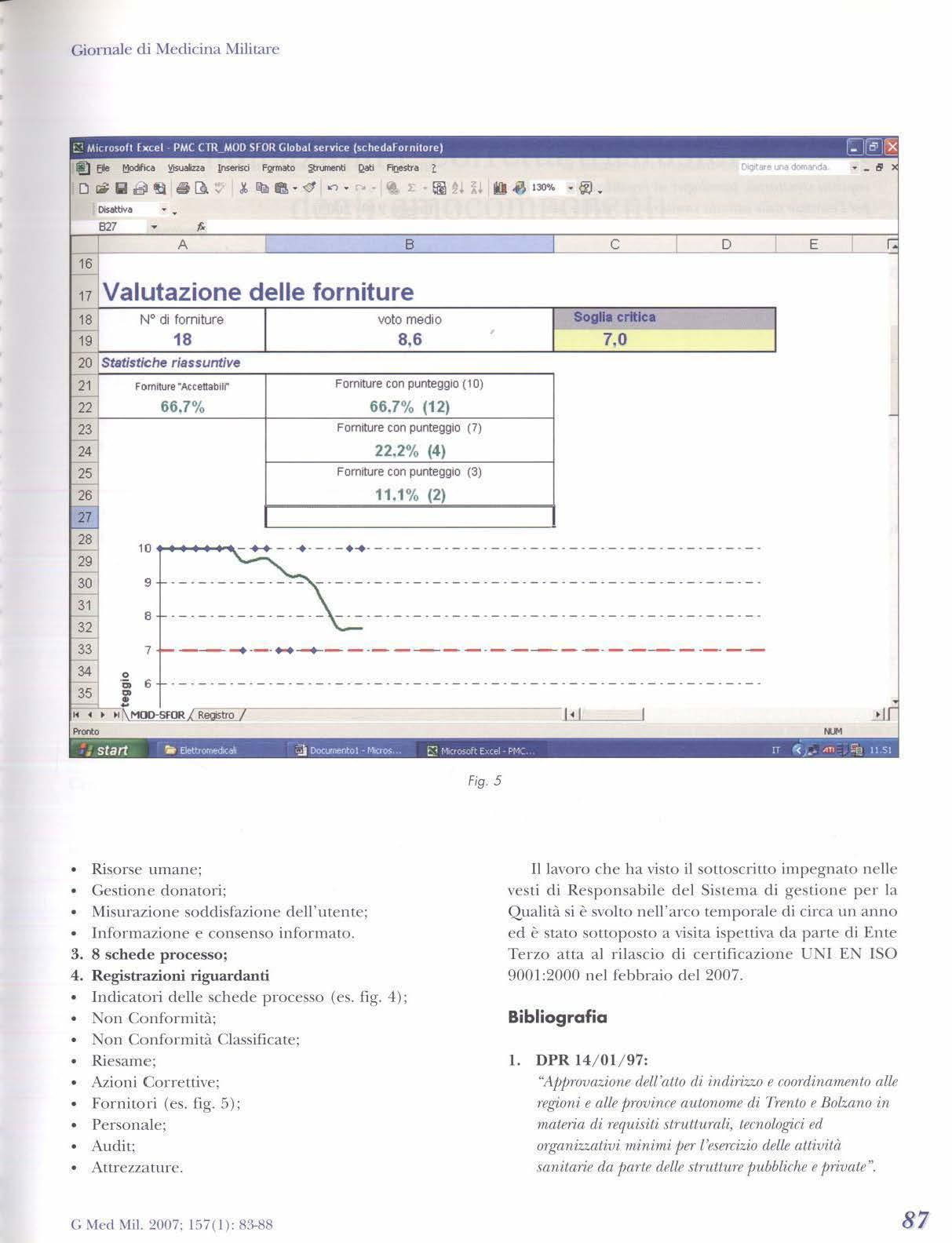

83 L'accreditamento del Servizio Trasfusionale.

BussETIA G.

89 Indicazioni e corretta trasfusione di emocomponenti.

R AMUNDON.

93 Il ruolo dell'infermiere nella donazione di sangue.

ANDREOZZI A.

1O1 Assistenza infermi eristica nella terapia trasfusionale.

BENFFNATI F.

105 Le comp licanze della trasfusione. *

GALLUCCI A.

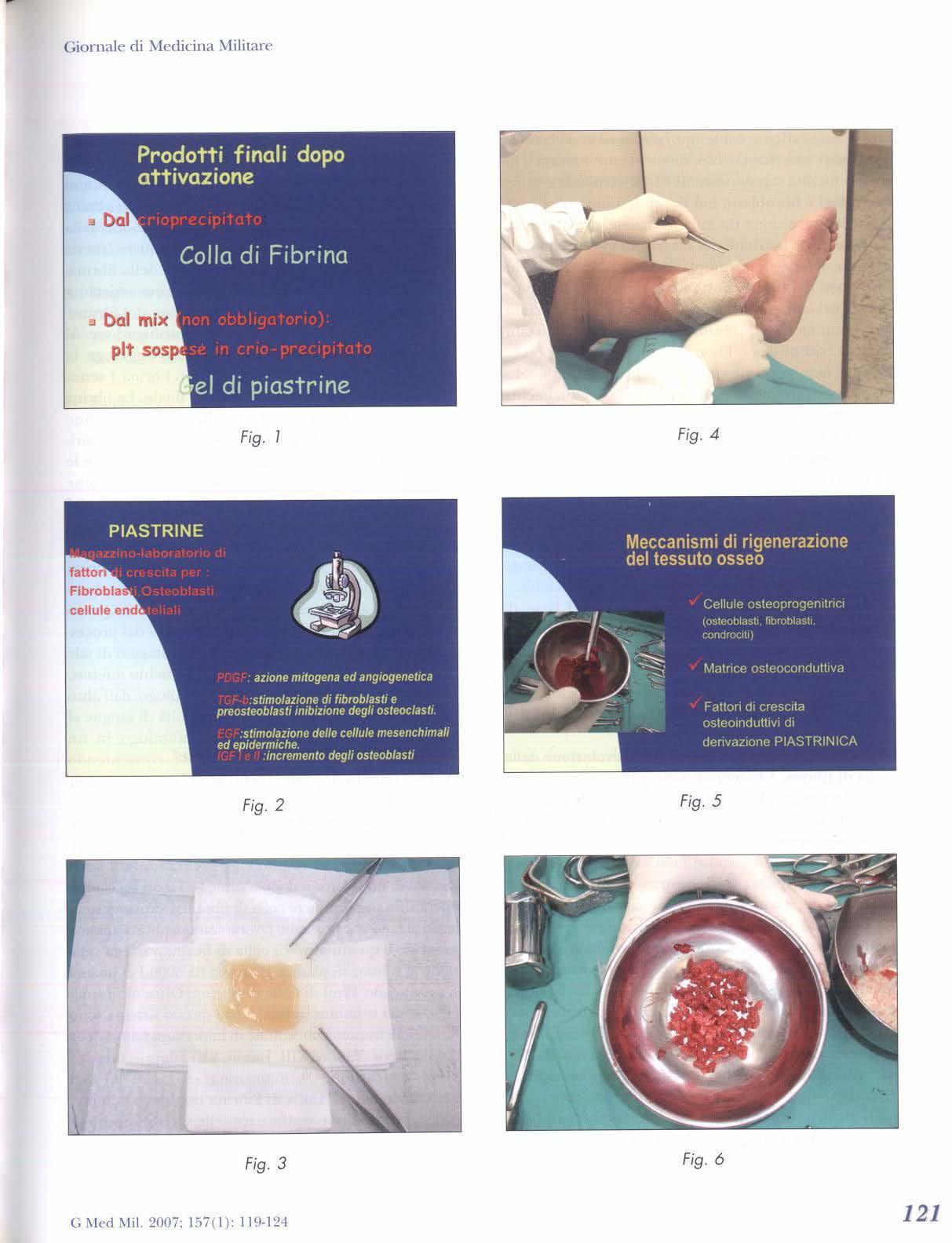

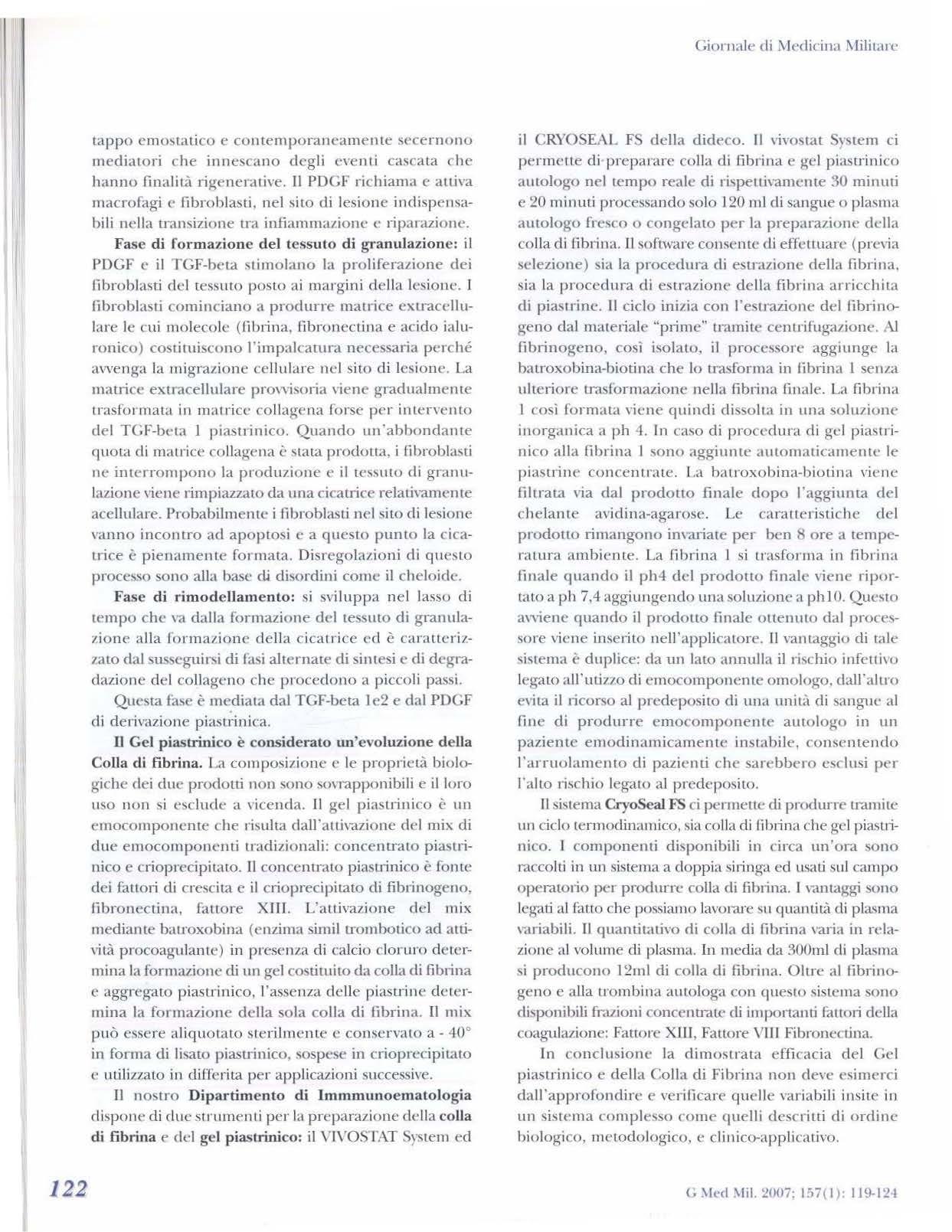

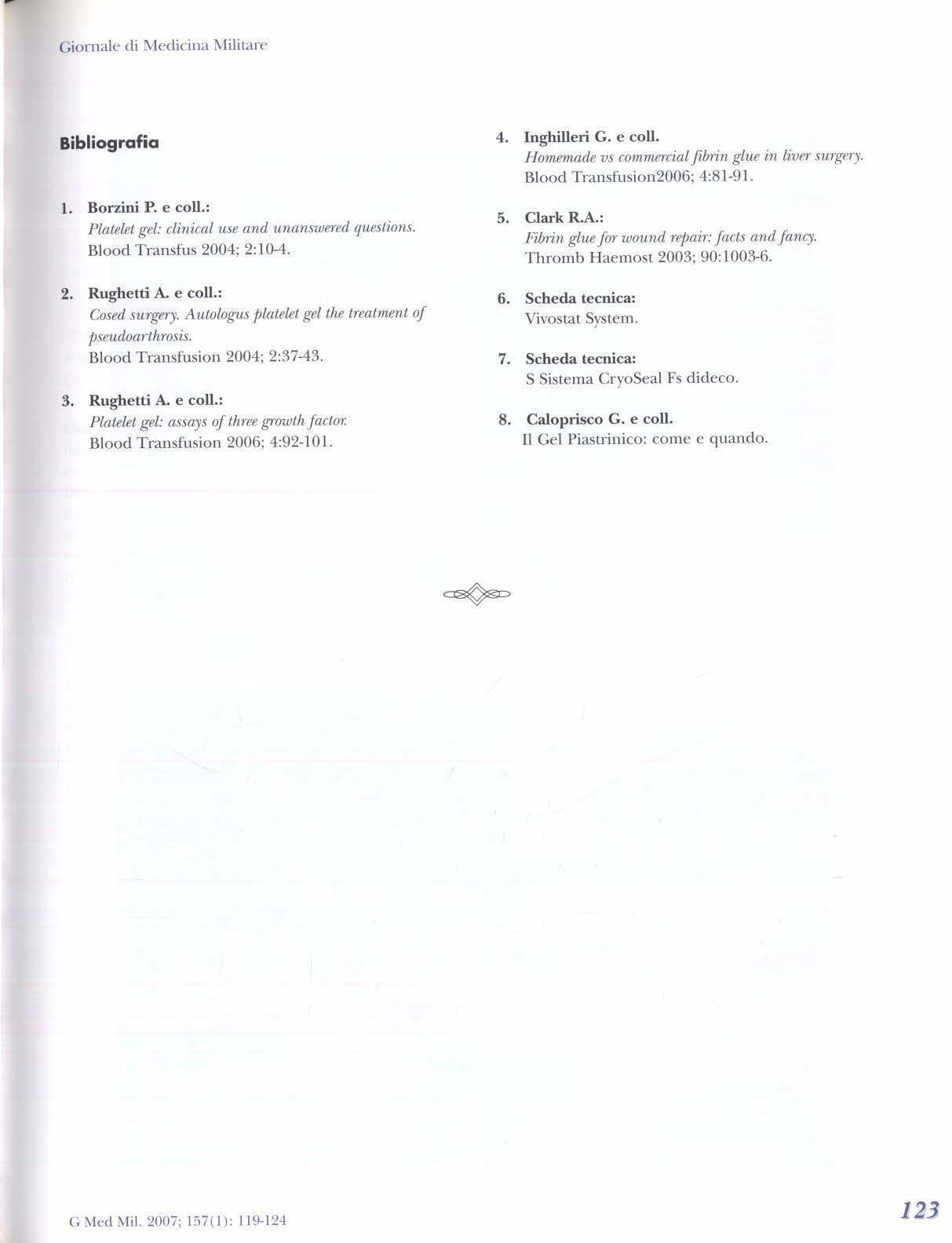

119 Emocomponenti per uso topico: Gel Piastrinico e Colla di Fibrina.

P ETRELLA A.

125 Le emazie congelate.

C.,APOTOST I F.

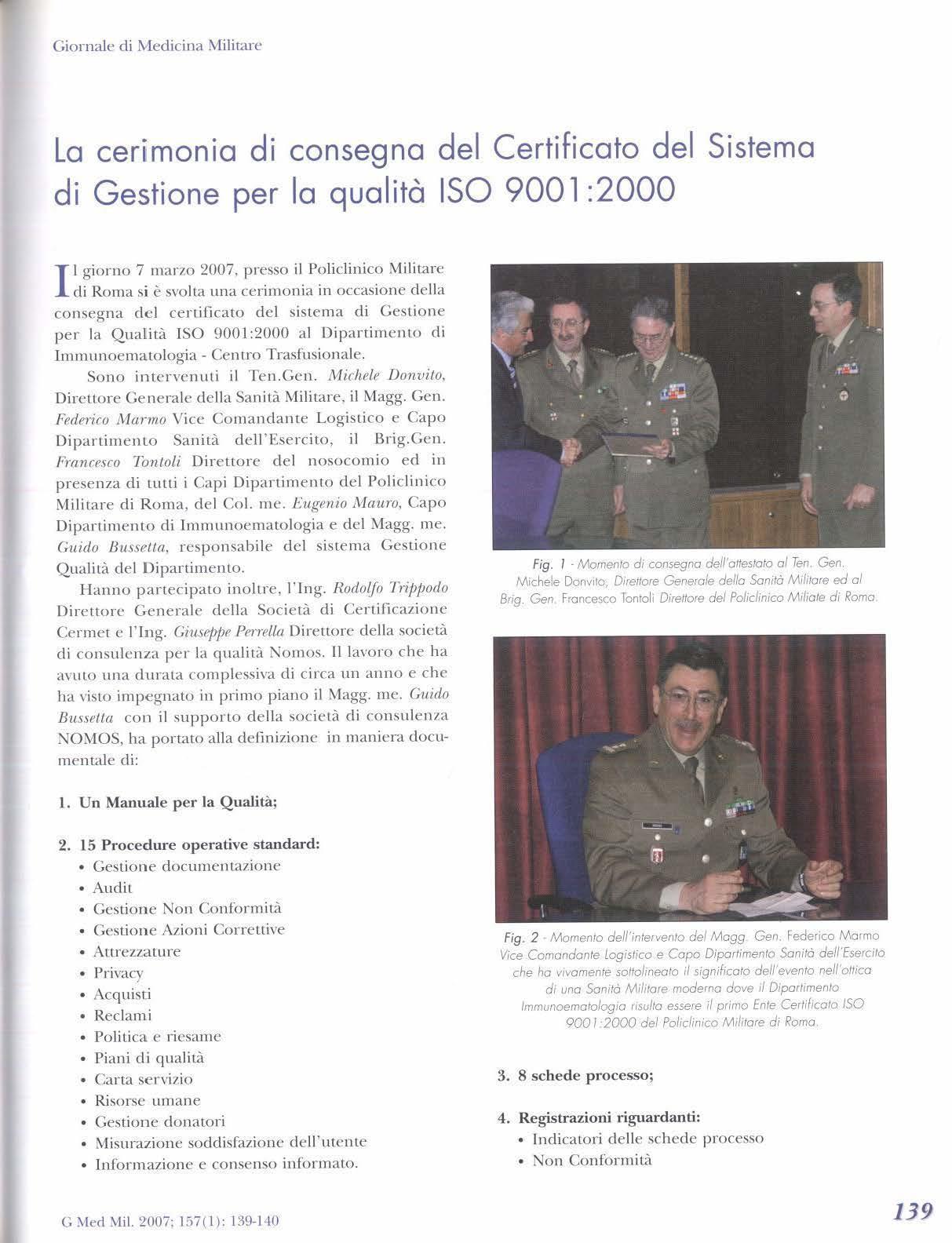

Cerimonia consegna del Certificato del Sistema di Gestione er la Qualità ISO 9001 :2000

135 Introduzione del Capo Dipartimento Immunoematologia del Policlinico Militare di Roma

Col. me. Eugenio MAURO

I 39 Cerimonia di consegna del Certificato del Sistema Qualità ISO 9001 :2000

141 Intervento del Direttore del Policlinico Militare di Roma

Brig. Gen (me ) Francesco TONTOU

143 Intervento del Capo Sezione Gestione e Sviluppo Risorse Umane

Magg. Co. sa. (me.) t. ISSMI Domenico CARBONE

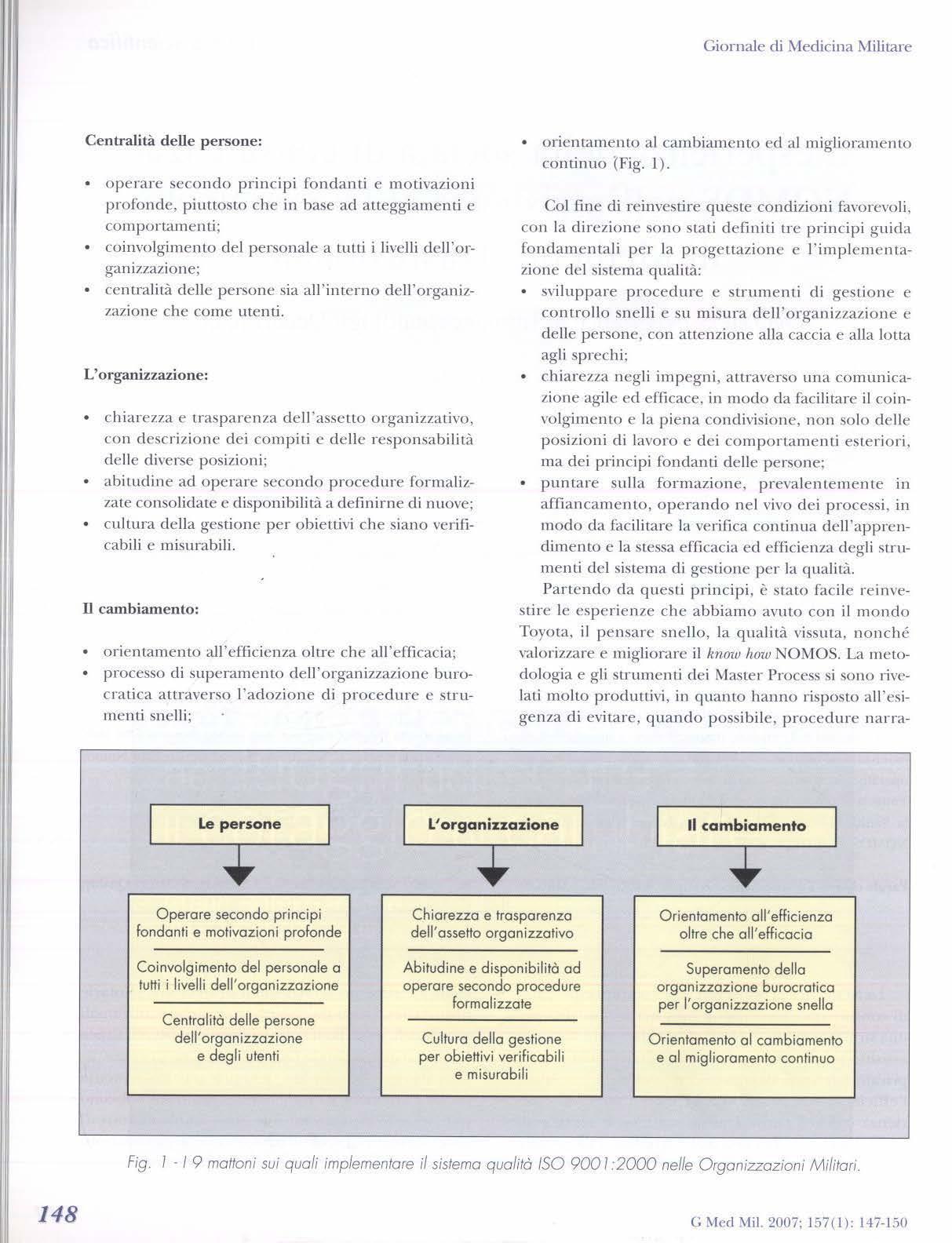

J47 L'esperienza della società di consulenza NOMOS nell ' assistenza

aJ Dipartimento di Medicina Trasfusionale.

P ERRELU G.

151 Massimario della Corte dei Conti

153 Notiziario

Notizie Militari

Noti7.ie Sanitarie

I 70 Infermieristica

Periodico trimestrale

del Mini s tero della Difesa

a cura d11lla

Direziow Generale dAla Sanilà Militare

Direttore responsabile

Ten. Gen. J\,1ichde DMvito

Comitato Scientifico

Brig. Gen /i't,rlerico Aformo

Amm. lsp. Capo \!inumzo Mnrtines

Gen. lsp. Capo Manlio Carboni

Gen. B. CC RTL Domenico Ribalti

Referenti Scien ti fici di Forza Armata

Ten. Col. mP. Gltiuco Cali

C I'. (SAN) Ciusej>j1e Forare

Col. CSA m /'aofo 1òsro

'frn. Col. CC RTL (me.) Sergio \'mtum

Coordinatore e d itoriale

C,a/1. nw. Marro Cmmavitci

Consulenti

Ten. Gen. me. (c. a.) Domenico Mario Alonaco

Rn'g. c:m. me. (r) Cfrnui.io IJe SantiJ

Redazione e Segreteria

Fmnresca A malo

1'\',i{/er Dr Caro

Claudio Fan/tra

Stefano lvhtlargia

Alessandro Rerde

Collaboratori

Giovanni Fasria

J,uigi Usta

Francesco Boccucri

Direzione e Redazione

Via S. S1efmw Rolundo, 4 • 00184 Roma

Te{. e Fax: 06/47353327

Amm in i.stra:zi one

Ufficio A 1mni11iftr1aioni Speciali del Ministem Difesa

Via Mrmala, 104 - 00185 Roma

Stampa

Stilgrafim s.r.l. - Roma

Spedizi one in llliJ. Pilli. 70% - /ciliate di Roma

A u torizzazione del Tribunale d i Rom a o! n. 11687 del R,>gisliv delk1 ;tampa il 27- 7-67 (Mice ISSN {XJJ 7..()364

Fini to di stampare n e l novembre 2007

Garanzia di rise r vatezza

I da t i jll"rsonati forniti Jwr l'indirizzario vmgono utilizzati Psclusivamente per l'invio della pubblicazione e non vmgono rerlu ti o terzi per nes~wi motivo (D. Lgs. { 96/2003 - CodirP in ma/Pria rii protezione dr,i dati personali).

Italia:

AbbonamenLi militari e rivili

€ %,15

A.U.C (med ici, [armac isLi, oclomo iatri e veterinari),

A.S. infermieri professionali

€ 30.99

Fase. singolo (annata in corso)

€ 5,16

Fase. singo lo (annate arretrate)

€ 7,75

Estero

€ 86,00 - $ 89,10

Librerie

Sconto del 10% sull'imporro annuo

ILalia € 32,54

Estero€ 77.40 - $ 80 .1 9

Servirsi, per i versamenti, del e/ e postale n. 00610014 intestato a:

Miliistero Di fesa - Uff. Amministraz ioni Specia li Giornale di Medicina Militare

Via Marsala n 104 - 00185 Roma.

I Sigg. Abbonali sono pn;gati di segnalare Lempcstivamente e\ emuali cambiamenti cli i ndirizzo allo scopo cli evitare disguidi nella spcdi7,ione del Giornale.

L'IVA su ll 'abbonamento di questo trimestra le è cons id erata n e l prezzo cli vend ita ed è asso l ta dall'Editore ai sensi dell'art. 74, primo co mma letre ra C del DPR 26 / 10 / 1972 n. 633.

L'importo 11011 è d etra ibil e e pertanto non verrà rilasciata fattura.

La collaborazione al Giornale di Medicina Militare è libera. Le opinioni espresse dagli Autori, così come eventuali errori di stampa non impegnano la responsabilità del periodico.

Gli elaborati dovranno pervenire su supporto elettronico (floppy disk, cd-rom, oppure come allegato e-mail ) con due copie ,L stampa ed eventua li tabelle e figure, a ll 'i ndiri zzo:

Redazione d e l Giornale di Medicina Militare -

Via Santo Stefano Rotondo n. 4 - 00184 RomaItalia - Telefono e Fax 06 /,17353327; e -mail: cannavicci @ iol.it - giornale.medmil@libero.it

Lo scopo di queste nore t'> facilitare gli Autori nella presentaàone del proprio lavoro e di ottimizzare le procedmc <li invio-r~·,·isione-pubblica1.ione.

L'accettazione è condizionata al parere del Comitato Scientifico, che non è tenuto a motivare la maucata pubblicazione.

Conclizione preferenziale per la pubblicazione dei lavori è che gli Autori siano abbonati al 'Giornale di Medicina Miliqire".

Per il personale militare, gli elaborati dovranno pervenire per il tramite dei Capi di Corpo San i tario delle rispettive Forze Armate.

LI Giornale accetta per la pubblicazione lavori scie11tifici, comunicazioni scient ifi che / casi clinici / nott> brevi, editoriali (solo su invito) ed ogn i altro contributo scientifico rilevante.

Tutti gli auto ri so n o responsabili de l contenuto del testo e che il lavoro non sia stato pubblicato o simu l taneamente imiato ad a lu·e riviste per la pubb l icazione.

Una vo lta accettati i la vori divengono di proprietà della Rivista e non possono essere pubblic ali in wtto o in pane altrove senza i l permesso dell'Editore.

I i·es ti andran n o salvali nei formati: DO C (Microsoft Word), RTF ( Ri ch Test Format) o TXT.

I grafici, se ge n erati in Microsoft Exccl o simili , inviati comp leti della tabella dei dati che h a generato il grafico.

Le figure, preferibilmente inviate in 0 1·iginale o in formato digitale. nei formali JPC o TlFF con la risoluzione minima di 300 dpi, numerate progress ivamente con numeri arabi e corredate da idonee didascalie. Il posizionamento approssimativo delle tabelle e delle figure va indicato a margine. La pagina iniziale deve contenere:

• Titolo del lavoro in italiano e i11 inglese:

• Il nome e cognome di ogni Autore; Il nome e la sede dell'Ente di appartenenza;

• Il recapito. te lefono, fax ed e-mail dell'Autore cui si deve indiriaare la corrispondenza.

Per quanto attiene ai lavori scientifici, si riclùecle cli strutnmrrli, preferibilmente. secondo il seguente ordine:

Titolo: in it al iano ed in inglese

Riassunto: compi la to in italiano ed in inglese cli circa 10 righe e stru1rurato in modo da presentare una vis ione comp lessiva del Lesto. Ove possibile deve presentare indicazioni circa l o scopo ciel lavoro, il tipo di stud io, i materiali (pazienti) e metodi ana liti c i app li cati, i risultati e le conclusion i rilevanti. on deve presemare abbreviaz ioni.

Parole chiave: i n nmnero massimo di 6 in italiano ed in inglese. Le parole c hi ave dovranno essere necessariamente contenute nel testo e preferibi l mente scelte dal Medica] Subject index List dell' l ndex Medicus

Introduzione: illustrare brevemente la natura e lo scopo del lavoro, con citaz ioni bibliografiche significative. senza includere dati e conclusioni.

Materiali (pazi e nti) e M e todi: descrivere in dettag li o i me todi di seleL.ione dei partecipanti, le in.formazioni tecniche e le m odal ità di a n a lis i statistica.

Risultati: Presentarli con chiarezza e conc ision e, senza commentarli.

Discussione: spiegare i risult.aù eventualmente confron candoli con quelli cli alai autori. Definire la loro importanza ai fini dell'applicazione nei diversi scttoti.

Citazioni: i riferimenti bibliografici dovranno essere segnalati nel testo, numerati progressi\·amcnte ed indicaù u-a parentesi.

Bibliografia: i r iferimenti bibliografici dovranno essere I.imitati ad una stretta sel ezione. Solo i laYori ci tati nel testo possono essere elencati nella bibliografia. I lavoti aneli-anno numerati progressi,·amcnLe nell'ordine con cui compariranno nel testo; gli Autori dei testi citati vanno tota lmente 1iport.ati quando non superiori a 6. a luimcnti citare i prim i tre seg u iti dall 'abbrcviazione : et al.. La b i bliografia deve essere redatta secondo il Vancouver Style adottato dal Giornale con le modalità preYiste dall'Intcrnational Commitree of Medicai Journa l Eclit.ors. Per gli esempi, consultare il sito: http: //www.nhl.nih.gov/bsd/ uniform_requ:u-cm e ntsl1tm Per le abbreviazioni si consiglia di uniformarsi a ll a Lis t of Journal lndext>d dell"Inclex Meclicns, aggiornata annualrnenle.

Tabelle e figure: Ognuna delle copie dovrà t>ssere comµ leta cli figure e tabel le. Le tabelle dovranno essere numerate progressivamente con numeri romani, dattiloscritte a doppia spaziatnra su fogli separati con relativa in tcstazione.

Note a fondo pagina: per quanto possibile dovrel:>bero essere eYitat.e . Se indispensabil i, devono appaiire in fondo alla ,ispettiva pagina, numerate in progr essione.

Inclusion e tra gli Autori: per essere designati autori è necessario il possesso cli alcuni requisiti. Ciascun a11torc dcYc aver preso pane in modo sufficiente a l lavoro da poter assumere pubblica responsabilità del suo contenuto. TI credito ad essere antorc dc\"(' essere basato so lo sul fatto di aver dato un contributo sostanziale a: , l) concezione del lavoro e disegno, oppnre analisi ed interpretazione dei dati;

2) stesura preliminare dell"articolo o sua revisione critica di importanti contenuti concettuali;

3) approvazione finale della versione da pubblicare. Le condizioni 1, 2 e 3 devono essere TUTTE soddisfatte I.a partecipazione solo alla raccolra dati o la supervisione generale del gruppo di ricerca non giustifica l 'inserimen to nel novero degli Autori .

Autorizzazioni e ri c onoscime nti: Le citazioni t>srese, i dati cd i materiali il l ustrativi ripresi chi. pubblicazioni prcccrlenti debbono essere autorizzale <lagli autori e da ll e case t·ditrici, in conformità ron le norme che regolano il copyright.

Unifo rmità: La rcda,:ione si riserva il diritto di apportare a l resto minime modifiche di forma e di slik per uniformità redazionale.

È richiesto l'imio di un breve curriculmn vitae ed i pumi cli contatto cli tutti gli autori e dell"autorc referente per l'elaborato (indirizzo, tel.. fax, e-mail).

I lavo1i. le foto ed i supporti i nformat i ci 1.imarranno custoditi agli atti della Redaz,iont>, non restituiti anche ~e no n pubb li cati.

Caro collega, caro lettore, caro amico,

E'con parlicowre piacere e soddisfazione che, all'atto di lasciare

la Direzione Generare dell,a Sanità Militare /Jn- un altm nuovo incarico, presento questo numero monograjico del Giornale rii Merlirina Militare, dedicato all'ematologia, specialità che al pari di altre si pone oggi, come settore di punta della scienza medica per gli inaspettati e sconvolgenti sviluppi

Soddisfazione anchr jJPr insultati conseguiti in questi anni dalla nostra rivista, compktamente rinnovata nel taglio editorialR, nell'impostazione e nella veste grafica . Un tentativo, credo coronato da successo, di slarP al /Jasso mn l'evoluzionf dello strumfnto militare e, in particolar modo, della sua componentf sanitaria, in /empi di accelerati e /1rofondi cambiamenti. Abbiamo affrontalo n11merose tematiche, cercando di coniugare I 'incessanti' progresso lecnologico P scientifico con gli interessi specifici dflla Sanità JV[ifilare, più rhf mai tesa a concenlmre i propri sforzi sulla medicina cmnfmle f d.ellf pmergnne, vale a dire sul supporto sanitario allf truppe, dislocate nei numerosi f d{[(icili teatri di operazione che vedono coinvolte le nostre Forze Armate. Tutto ciò senza dimenticare di focalizzare l'attenzione sui fenomeni geostrategici, sociali ed anche religiosi che si presentano nei Paesi dove operano i nostri conti ngenti. Fenomeni che si ripercuotono sulla salute umana con un 'intensità mollo superiore a quanto potrebbe a/Jpmire ad occhi non esercitati.

ll Giornale, d'altronde, non è che uno specchio fedele rlella realtà odierna, sefJ/JUre riferito al mondo sanitario militare. R ealtà che, in questi anni, ha visto 11 1tmf?'rosi mutamenti, anche in questo ambito, con un progressivo imf>egno in senso interforze delle varie componenti della Sanità Militare.

Come i lettori ricorderanno, nel primo numero da me presen tato si faceva cenno a progetti di rinnovamento e speranze, solo in f1arte realizzati. Purtrof1po, il fJrovverlimento organico di riordino della Sanità MilitarP per via legi,slativa, atteso da lunghi anni, non ;, giunto n rompimento, ma numerosi passi sono stati compiuti /Jrr via amministrativa nella direzione tanto voluta quanto ineluttabile di una razionalizzazione interforze: nei setto ri ospedaliero e medico-/,egale, dove già operano insieme Ufficiali medici dflle quattro Forze Armate, nei campi della fonnazione e drlla ricerca, dove sono state finalmente emanale linee di indirizzo comuni. Tn tale ottica ;, stato anche costituito di recente, nell 'ambito dello Stato Maggiore della Difesa, l'Ufficio Generale

della Sanità J.'v1ilitare, che ho avuto l'alto privilegio di dirigere sin dal suo nascere. 'Jàle nuovo elemento organizzativo fornirà un ultnim·p contributo al processo di intnforzizzazione in allo, /)Ur 11el doveroso rùpetto delle competenu P dPlle lradizioni delle singolP Forze Armate, in totale sinergia con le altre Pntità sanitarie militari, sia dell'area tecnico-oj1emtivn chp /ernico-mnminislrativa. L'Ufficio Generale dPl/.a Sanità Militare ha, tm gli altri nwnerosi compiti, queUo di verifirarP "la congruità dell'organizzazione della Sanità Militare territoriale inteiforu, propo11n1do soluzioni ordinativo-organiche alternative·· ed opererà in tal senso per introdurre migliorie in un ·area tanto complfssa.

Tutto ciò, mettendo in moto quelle sinergie tra le varie areP della Difesa che il Ca/10 di Stato Maggiore ha più volte fortenumle auspicato in svariati d,oru menti ed inlPrve11ti, allo scopo di razionalizzare ed ottimizzare il funzionamento di tuf/e le romponenti rM sistema. È questa, infatti, l'unica via /Jercorribile se si vuole.far fronte nel modo migliore e più costo-pjfimce, nella inf'oitabile limilale-,.;w delle ,iwrse disponibili economiche ecl umane, tanto alle quotidiane d~fflcoltà dPlla gestione ordinaria, quanto al!P impegnative ~fide poste dn un mondo gl.obalizzato e caratterizzato da /micolose asimmetrie.

lVfi sento profonr(amente arricchito dall'espnimza effettuata rome Direttore del Giornale di Medicina Militare e j,enso rhe tu, runico e rollega, ajfezionrtlo ed attento nostro lettore di questi anni, avrai sicuramente colto quPslo progressivo incrm1ento di pr~frssionalità.

T11/lo questo j, staio gratijìcanle e j,roduttivo, Psaltante ed arricchente, tullavia è giunto il momento di salutarci.

Altre sfide. attualrnn1fp si parano all'orizzonte della Sanità Militare itClliana ed <incora una volta, di frontP alla sfida del nuovo e del rlifjìcile, il mio compito è di essere là, in prima linea, wn la tenacia ed il sudore di un veterano pioniere.

Consapevole del fatto rhP il Giornale debba continuare ad essere il testimone di qursti evmti e di questi sfarzi, oltrP rhe della professionalità dei nostri sanitari e dell'evoha.ione della scienza medica, colgo pertanto l'occasione per ringraziare tulfi i collaboratori rhe hanno contribuilo al successo di questa irnjJortanle pwblicnzione ed augurare al mi1J surcessore, Ammiraglio Ispettore Capo Martines un profic1w e soddiiacenle proseguimento dei lavmi

Insieme con loro, ringrazio anche i LPft01i che ci hanno fedelmente seguilo in questi anni e, nel fJorgervi il mio sahtto, formulo un sincero augurio per una buona e proficua lettura, adendo infine la parola al Capo di Stato Maggiorn della Difesa.

Buona lettura

lL DIREn-oRE RESPONSABILE

Ten. Gcn. Mi chele D o n vito

Econ /Jarticolare piacere e soddisfazione che- ho

affettalo l'invito del Direttore Generale della Sanità Milita-re, il Ten. Gen. Michele Donvito, a salutare e presentare questo numero del Giornale di Medicina Militare.

L'orrasione mi è ancora più gradita perché cade in 1tn delicato momento di passaggio di compiti ed attribuzioni in qucmto il Generale Donvito lasria l'incarico di Direlfore

Generale della Sanità Militare per assumere il nuovo inrariro di Capo Ufficio Gerierale della Sanità Militare, presso lo Stato Maggiore della D~/èsa, nuovo elemn1/o ajJicale di coordinamento ed indirizzo della Sanità Militare, a caral/ere intet:forze - da me fortemente voluto - e posto alle mie dirette dipendenze.

Lascia dunque anche l'incarico di Direttore responsabile del Giornali' di Medicina Militare firrnanrio l'editoriale di questo su.o ultimo numero.

A distanza di quattro anni da quando il Gen. Donvito ha firmato il suo primo numero come direttore del Giornale Pd in rui ho avuto -il piacere di scritlere un saluto di benvenuto, è giunto il momPnlo di fare t iri bilancio editoriale.

Ho voluto seguire sin dall'inizio l'evoluzione di questa rivista - la più antica pubblicazione scientifica italiana sia in ambito rivile chr in ambito militare - tanto sollo il profilo grafico e tipografico quanto dei contenuti dei lavori e degli studi che vi sono riportati.

Ho potuto così constatare che il progetto iniziale di portare il Giornale ad 1111 livello editoriale pari a quello delle Jmbblica zioni di medicina e di medicina militare /Jiù accreditale sia sul jJanorarna nazionale che su quello internazionale, è stato conseguito.

E questo lo si deve certamente alla "attenzione" del Gen. Donvito vn:so questa amtura clte stava allo1·a prendendo nuova vita e nuova forma e alla sua "passione giornalistica", passione che ha sajmlo infondere a tntti i collaboratori del Giornale, sia in redazione che agli autori.

Il livello scientifico degli studi e degli articoli, nonchP l'alfualità degli argomenti trattati, spesso frutto delle es/Jeriem.e dei medici militari nei teatri opemtivi esteri, sono stati di particolare spessore e rilevanza f' l'idea della loro traduzionf' in lingua inglese ha j>ermesso una più dijfusa conoscenza ed apprez.z.amento della rivista e della Sanità Militare italiana a livello internazionale.

Di particolarf' interesse mi sono sembrati i numeri monografici, come il numero dedicato alle esperienze della Sanità Militare con il mondo islamico o il refJort sul Convegno sulle nuove dotazioni sanitarie campali, così come quest 'ttltimo numero dedicato ai convegni sull'ematologia che si sono tenuti recentemenl.e a Roma, che chiudendo quattro anni di direzione df'l Giornale da parie del Gen. Dorivito, mi pare rappresentino tutti la summa del perco1 so editoriale intrapreso.

L'ematologia e la medicina tra.ifusionale in jJartirolarr> rappresentano uno dei settori dove la Sanità militare - tramite l'Ufficio di Coordinamento dei Servizi Trasfusionali ed i quattro Centri Trasfusionali dif;endenti - ha /1iù punti di contatto e attività di collaborazione ron la Sanità cir1ile.

Contatto e collaborazione che offrono una importante dimostrazione di alto profilo scientifico nel settore di ricl'rca e studi e cli efficienza in quello operativo, in Patria ed in operazioni .Fuori A rea, come nell'appena conclusa missione ''Antica Babilonia".

In conclusionf', mi sento di dire che anche grazif' al Giornale, che ho visto crescere di numero in numero, ho avuto modo di apprezzarP semj1re cli più il ruolo determinante della Sanità Militare in questa fase di pr~fondi cambiamenti dello strumento militare e nei nuovi scenari di impegno delle Forze Annate.

La S(lnità Militare costituisce sempre jJiù tm sicuro punto di riferimento fJer la tutela del personale delta Difesa, militare e civile, contribuendo in modo essenziale all'efficienza complessiva dell'organiz.z.azione militare.

Al Direttore, Ten . Gen. Michele Donvilo, alla redazionf' e a Lutti coloro che han no lavorato f' continuano a farlo fJer realizzare questo prestigioso osservatorio della pubblicistica della Difesa, auguro buon lavoro per il futuro ed esprimo l'a/Jprezzamento ed il sa lui o delle ròru Armate e mio f>f"rsonale.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE D ELLA DfFESA

Amm. Sq. Giampaolo Di Paola

19 - 20 Gennaio 2007

Sala Bernini, Residenza dì Ripetta

Programma

Presidente del Convegno

TF.N. GF.1'. M1c11F.LF. Dol\,TIO

Comitato d'Onore

CAro 01 STATO MAcc~10RE DEtL\ 01n:s.,

CAro DI ST.\TO MAGGIORE DFLL'EsFRCITO

CAPO DI STATO MAGGIORF DELL\ lv1ARl~A MJI.ITAR.F.

C'.APO DI ST:\TO MAGGIOR.E DELL'AERO'\'AUTI CA MIUTARF

COt.lANDAJ\:TE GEJ\:ERALE DELL'ARMr\ DEI CARABI NIERJ

SEGRETARIO G F.J\:ERALE DELLA D IFESA

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Venerdì 19 Gennaio

15,00 Saluto d e lle Autori tà.

15,15 L ettura M agistrale - L eucemia Linfatica Cronica.

FoA R.

Mo deratori: L EONE G.

CHE COSA C'È DI NUOVO NEL.LE MALATTIE UNfOPROLJFERATIVE

16,00 Linfomi indolenti .

Z I N7,A.'IJ P.L.

16,40 Linfomi Non Hodgkin B aggressivi.

MARTELLI M.

l 7 ,00 Linfoma di Hodgkin.

H OJ-IAL"S S. 17 ,20 Leucemia linfob lastica ac u ta.

À'-INLNO L.

18,00 Mieloma multiplo.

M,\JOI.INO I. Sabato 20 Gennaio

09,00 L e ttura Magistrale - Leucemia Mieloid e Acu ta.

A\IIJ\DORJ S. Co11seg11a del rico 1wscime11 to di Consu lente Onorario della Sani tà M ilitare

M ode r ato ri : TURA S.

CHE COSA C'È DI NUOVO NELLE MALATTIE MIELOPROLIFERATIVE

09,30 Biologia m ol ecolare n e lla p atol ogia miel opr ol iferaliva.

L o Coc:o F.

09 ,50 L e u cemia mie l o id e cr o nica.

ABRUZZESE E.

10,30 Trap ianti n e lle malattie mielop rolife r ative.

A.RCESE ',N.

Mo d e .-ato ri : MAIOLINO I. - P E1T I M.C.

CHE COSA C1 È DI NUOVO NELLE EMERGENZE EMATOLOGICHE

11 , 1O Nuovi far m aci per il con tro llo d e ll e emor ragie n ei traum i di guer ra.

RossETrl R.

11 ,50 Coagulazio n e in trava<;co lare di ssem ina ta.

A

\ '\1.S/ff f G.

MNSTERO DEUA DIFESA Dirmmé Generole dello Sor,iIO M~ìlore

ASSOCIAZIONI VOI.ONTAIII ITAUANI SANGUE

UFAOOOIDIREZIOM: l COORDINAMENTO 00. :iEJMZJO TIWFIJSIONALE

* Prof <klla Srnou, di Spm11/ru:.azùme di Em11tolugia del/'Uniul'lsila rii Tor \lega/11 e P1immù1 del H.eparlo di Onwemalologia del Polìclinica di 7i,r 1Pt]!;llla - Roma.

Riassunto - Negli ultimi decenni non vi sono ~tali significaLi vi miglioramenti nella prognosi dei pazienti con leucemia rnieloic!e acuta ed ancora la maggioranza dei pa~Jenli muore per questa patologia. Negl i ulLimi anni c'è sLato un grande sforzo leso alla romprensione dei meccanismi molecolari di questa malattia che ha po1-1ato alla messa a punto di nuove terapie '·targcts" antilcuccmiche. Si va da agenti chemioterapici con nuovi meccanismi d'azione, come i modulatori dell'apoptosi o g l i agenti demetilanti. a meccani~mi cli rewrs ione della farmaco-resistenza, ad anticorpi monoclonali diretti verso spec i fici antigeni, a terapie m i rale che inibiscono la fÌ1117ione di molecole come le Lyrosi11 chinasi o Ras. La ricerca s11 mo l ti di questi agenti ì- ancora in fa_,e iniziale. ma qncsti nuovi trattamenti danno la speranza di rro1·arc una cura per la maggioranza dei paziemi con leucemia miel oide acuta in un pros,imo fmuro. Jn questo lavoro verranno desci-itli alcuni di questi promeuenli approcci Lerapeulici pc,- la cura de ll a leucemia mie loide acuta.

Parole c hiave: Leu c emia Mi e loide Acuta, Te rapia.

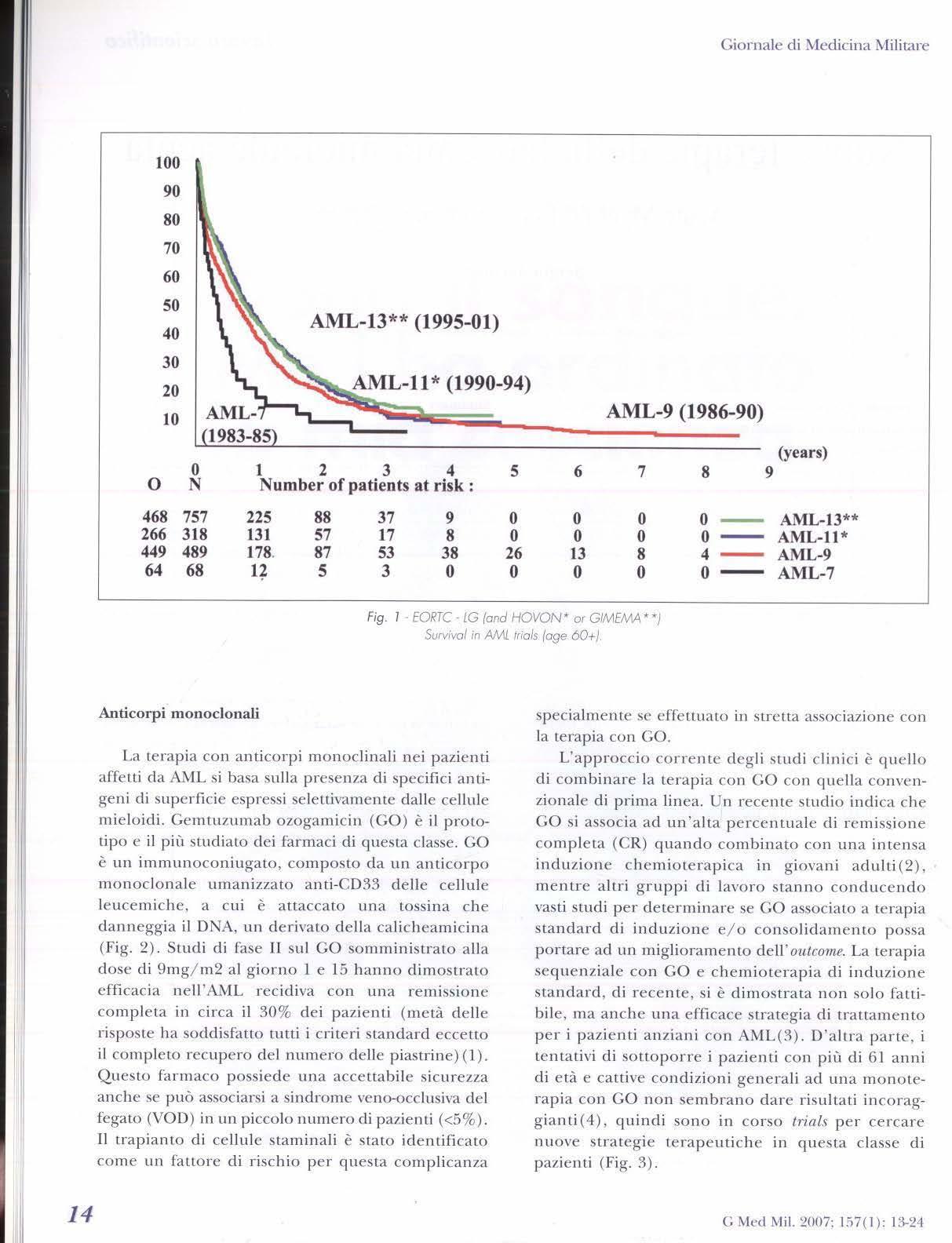

L a leucem i a m i e loide acuta è sopraL t uuo una mal atrja degli anziani, con una età mediana di presentazione cli circa 68 anni. L 'età avanzata è il fattore p r ogn ostico più imponante de ll a leucem ia mieloide acuta. Questo dato indubbiamente si correla con un aumento della co-morbosità nella popolazione a n zi ana, ma è a11che espressione della multiforme varietà bio l ogica del la malattia che spesso si presenta con un ins ieme di fattori di rischio. fra cui una associata mieloclisplasia, anorma l ità ci rogenetiche avverse e fenotipo "mullidrug resistance".

Molti paz ienti anLiani non vengono sotloposti ad un trat tamento chemioterapico intenso o per libera sce l ta personale o per le cattive condizioni genera l i d i sal ute. Tuttavia, anche per co l oro che ricevono il C Mcd Mii. '2007: 157(1): 1~24

S um m a ry - Abstr<1ct In 1hc l<1st f'ew dccadcs, rhc,-e has not been a significant improvemcnt in thc prognosis of' patients with anne myeloid leukemias. Stili, thc majority or pa t icnts ,uccumb lO Lhese disease~. In recent years there has been a greaL surge in the understanding of the molecular mechanisms of disease wh icl1 have prnvided us with new 1argets for anù-leukemia thernpy. These range from chenwtherapeutic agcnts ,,~th nove I mechanisms of' action, such as apoptosis modu lators. or dcmcthylaring agent~, to rt'versal of drugresistance mcchanisms, to monoclonal antibodics dirc·ctcd against specific a111igens, a.nel targetcd thcrapy thai inhibi1 the runctiou of molecules such as tyrosine kinascs or Ras. The research on many of I hese agen ts is stili in 1he early phases, hlll thest' new approaches offer the promise of linding a cnrt' for- 1hc m,~ority of patients with myeloid lcukcmia in the near finurc. I !ere we clescribe some of Lhe promising apprnachcs thai are currrntly hcing invcstigatcd in ù1c 1reatnwn 1 of ,1cute myeloid kukcmi,u,.

Key words: Ac ute Myelo id Lcuke mia , T h erap y.

trattamento convenzionale, la prognosi resra infausta con un'aspetlativa di vi ta a 5 an ni i n reriore a l 10% (Fig. 1). Alcune delle limitazioni della terapia convenzi ona le sono rappresentate dalla farmaco resis tenza e da ll a eccessiva tossic i tà . I poco confortanti "ou/come" ciel trattamento de ll a l eucem ia rnieloiclc acuta negli anziani hanno stimolaro, riuinrl i, g l i sforzi nella ricerca di nuovi rarmaci e strategie terapeutiche. Di recente, i progressi compiuti nella co n oscenza della biologia della leucemia mieloide acuta hanno prodotto l' identificazione di nuove potenziali terapie '·ta1gPfs" (m i rate) per una più efficace e meno tossica terapia anti leucemica. Questo l avoro fornisce una descriLione de ll e p iù recent i possib il ità terapeutiche della leucemia mieloide acuta negli anzian i.

(1986-90)

Anticorp i monoclon ali

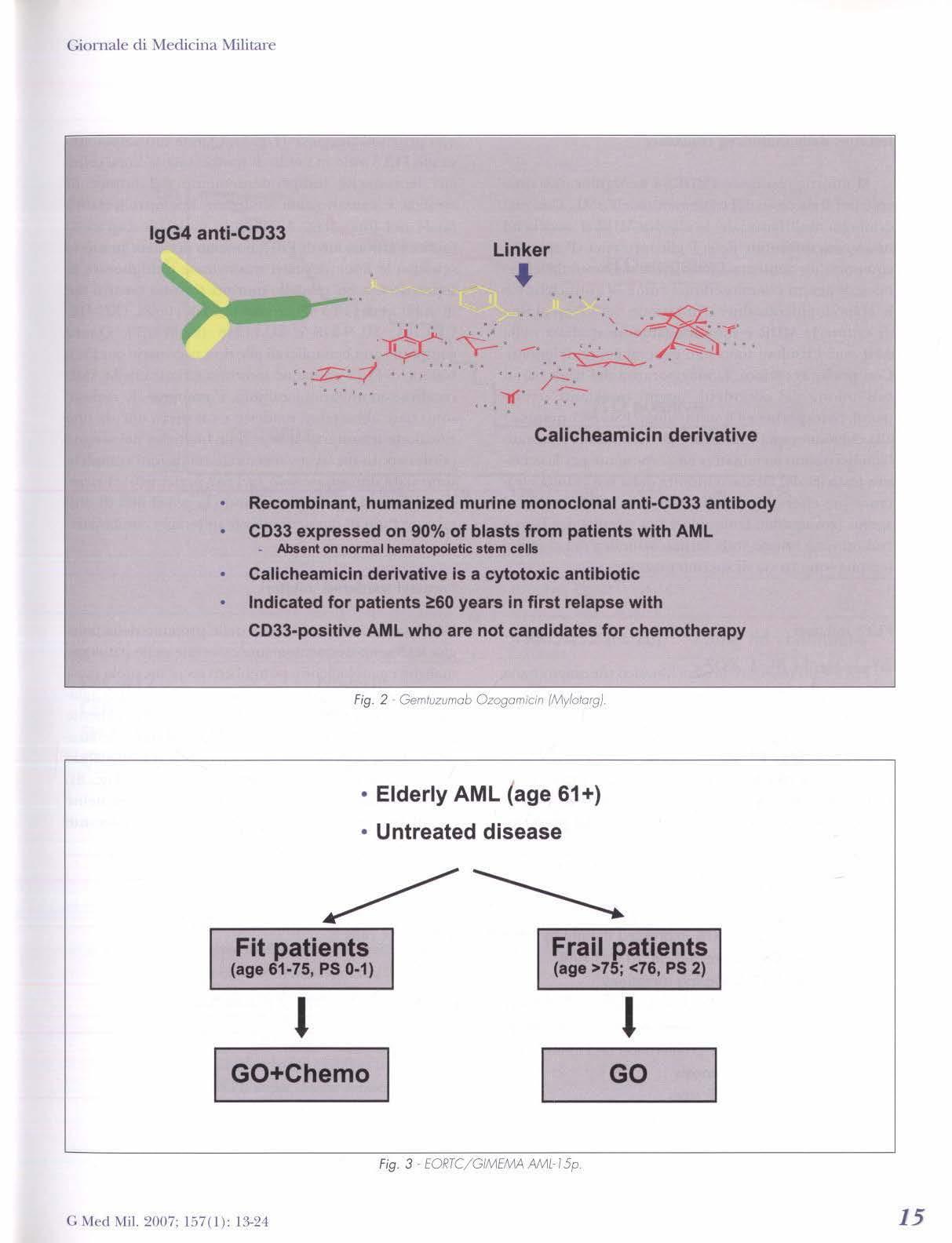

La terapia con anticorpi monoclinali nei pazienti affetti eia A.ML si basa sulla presenza di spec ifici antigeni di superfic ie espressi se lettivamente dalle cellule mieloidi. Gerntuzumab ozogamicin (GO) è il prototipo e il più studiato dei farmaci di questa classe. GO è un imrnunoconiugato , composto da un anticorpo monoclonale umanizzato anti-CD33 delle ce llul e leucemiche, a cui è attaccato una tossi na c he danneggia il DNA, un derivato della calichearnicina ( Fig. 2). Studi di fase JI su l GO somm ini strato alla dose d i 9mg / m2 al giorno 1 e 15 hann o dimostrato efficacia n e ll 'AM L recidiva con una remissione co mpl eta in circa il 30 % dei pazienù (metà delle i-isposte ha sodd isfauo mtti i criteri standard eccetto il completo recupero ciel numero delle piastrine) ( 1 ). Questo farmaco possiede una accettabil e sicurezza anche se può associarsi a sindrome veno-occlusiva del fegato (VOD) in un piccolo numero di paz.iemi (<5 % ).

11 trapianto di cellule stam ina li è stato identificato come un fa ttore di rischio per questa comp li ca n za

specia lm ente se effettuato in stretta associazione con la tera pia con GO.

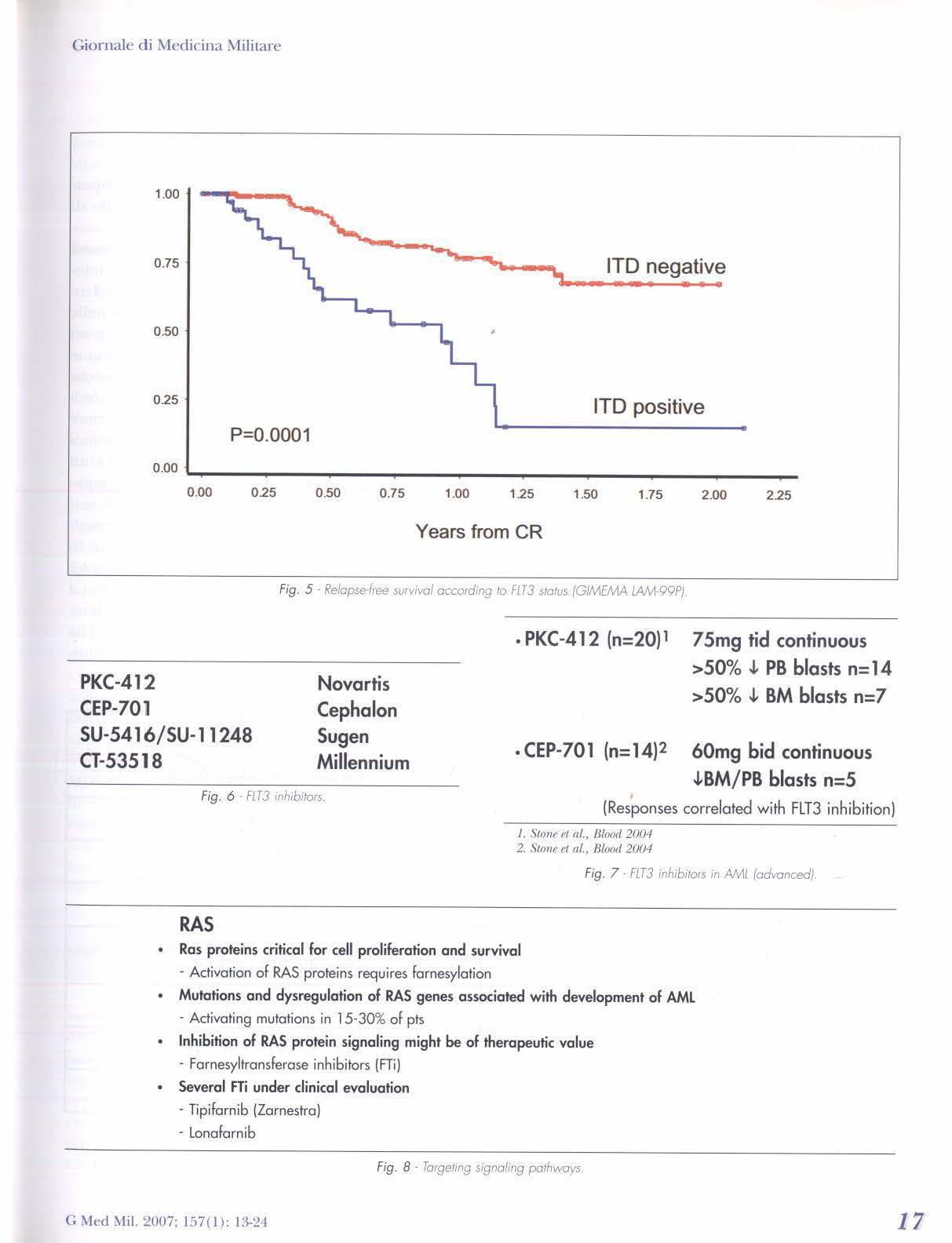

L'approccio corrente degli studi c l inici è quello di comb inare la terapia con CO con quella convenziona le cli prima lillea. Un recente studio indica che GO si associa ad un'a l ta percentuale di remissione co mpleta (C R ) quando comb inato con una intensa induzione chemioterap i ca in g iovan i adu lti (2), mentre altri gruppi di lavoro sta nn o conduceudo vasti stud i per determinare se GO associato a terapia standard di induzion e e / o consolidamento possa portare ad un miglioramento dell ' outco1ne. La terapia sequenz iale co n GO e chemioterapia di induzi one sta nd ard , di recente, si è dimostrata non so lo fanibile, ma anche una efficace strategia di trattamento per i pazienti anz ian i con AML(3). D'altra parte, i tentativi di sottoporre i pazienti con più di 6 1 anni di età e cattive cond izioni genera li ad una monoter apia con GO non sembrano dare risultati incoraggianti( 4), quindi sono in corso trials per cercare nu ove strategie terapeutiche in questa classe di pazienti (Fig 3)

lgG4 anti-CD33

Callcheamicln derivative

• Recomblnant, humanlzed murtne monoclonal antl-CD33 antibody

• CD33 expressed on 90% of blasts from patlents wlth AML

- Absent on normai hematopoletlc stem cells

• Callcheamlcln derivative 1s a cytotoxlc antlblotlc

• lndicated for patlents ~60 years In flrst relapse wlth CD33-posltlve AML who are not candldates for chemotherapy

• Elderly AML (age 61+)

• Untreated disease

Fit patients (age 61-75, PS 0-1)

Frail patients (aga >75; <76, PS 2)

Fig. 3 - EOl?TC/GIMEN\A AML- 1Sp

Inib itori della muJ tid rug resistance

Mulliclrug resistance (IvIDR) è Lm significativo ostacolo per il successo del trattamento dell'ANIL. Con nna eziologia mu l tifattoriale , la classica MDR si associa ad una sovraespressione della P-glicoprotcina (P-gp), che comporta un aumentata fuoriuscita dalla cellula leucemica di agenti chemiorerapici come le antracicline e le epipodophillotossine. L'inibizione rlella P-gp a l fine di evitare la MDR è stata lungamente studiata nella A.ML, ma i ,-isultat.i sono stati generalmente deludenti. Con poche eccezioni. la maggioranza dei trials basati sull'unione dei cosiddetti "agenti revertanti" (verapaJTiil, ciclosporina ed il suo analogo PSC-833, quinine) alla chemioterapia convenzionale non hanno mosu-ato benefici o sono terminati prematuramente per la eccessiva tossicità del farmaco indotta dalla sua ridotta dearance per effetto dei modulatori della MDR(5). Nuovi agenti (zosuqnida,~ laniquidar) più selettivi per P-gp e con minima azione sulla farmacocinetica dei chemioterapici sono in via di sperimentazione.

FLT3 inibi tori

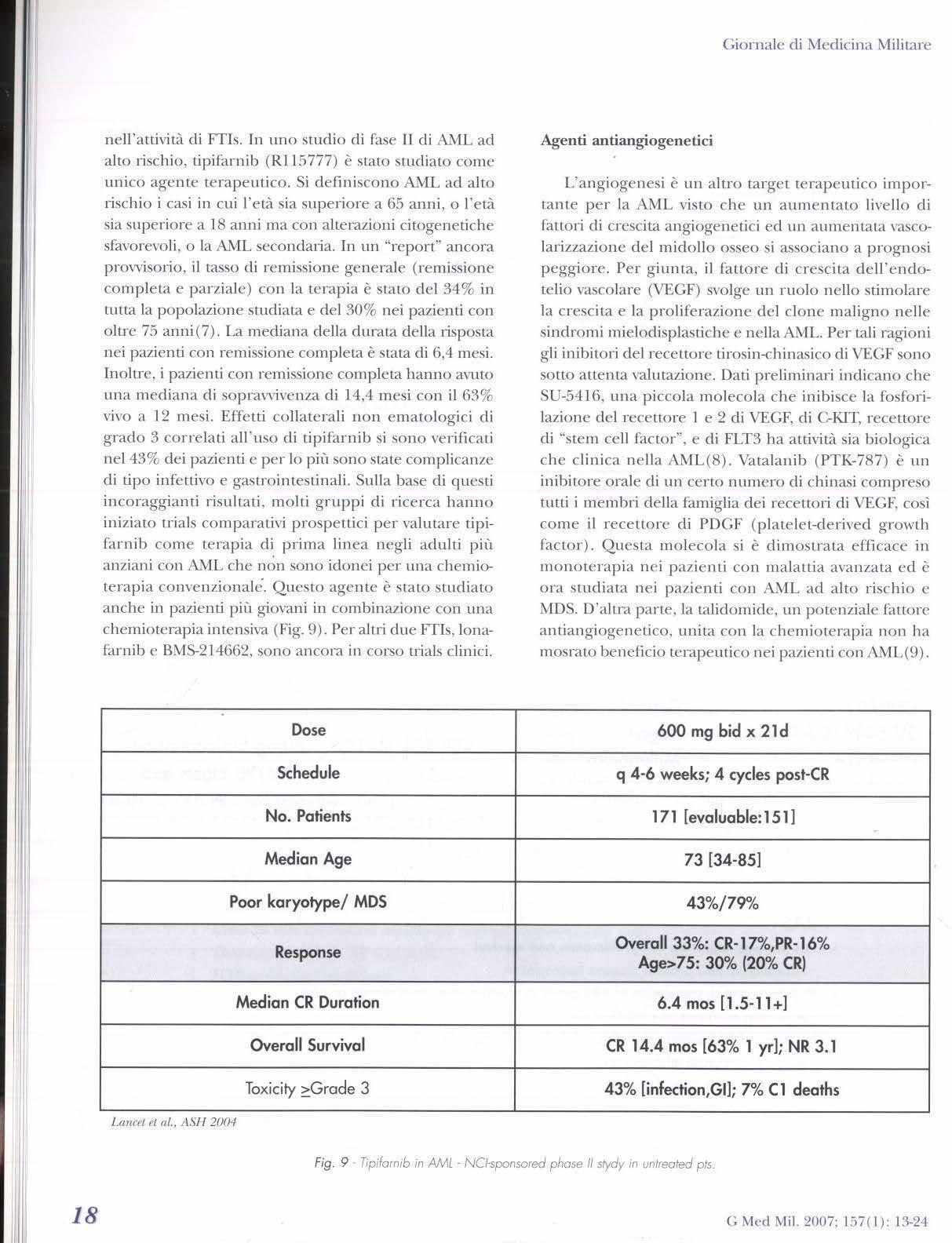

FLT3 è un recettore tirosinchinasico u-ansmembrana chè è espresso dal 70 % al 100% dei pazienti con ANIL. Approssimativan.ente 11d 25 % dei pazienti con AML vi è una duplicazione interna in tandem del dominio iuxtamembrana di FLT3. mentre in un altro 7% , i è una mutazione a nuico del loop intracitop lasmatico del recetwre; entrambe provocano l'attivazione costitutiva del recettore. Queste alterazioni sembrano far presagire

una prognosi peggiore (Fig. 5). Queste mut;uioni attivando FL1'3 sono in grado cli u-asformare le linee cellulari leucemiche indipendentemente dal fattore di crescita e causano una sindrome mieloproliferativa fatale nel topo (Fig. 4). Piccole molecole capaci di inibire l'attivazione di FLT3 possono uccidere in modo selettivo le linee cellulari trasformate e migliorare la soprawivenza nel modello murino. Ci sono quattro tipi di inibitori di FLT3 oggi testati in trials clinici: PKC-412, CEP-701 , MLN-518 e SU-11248 (Figg. 6,7). Questi composti sono ben tollerati alle dosi necessarie per l' inibizione di FLT3 ed hanno mostrato efficacia nella AML recidiva con mutazioni atlivanti. Comunque, le risposte sono state abbastanza modeste e caratterizzate da una riduzione u,msiwria delle cellule blastiche nel sangue periferico. In un lavoro recente le remissioni complete sono state dimostrate solo su 1/ 42 pazienti(6). J ,icercatori stanno ora spe1imentando la possibilità di ottimizzare l'uso di queste molecole in terapie combinate.

Mutazioni attivanti in una delle proteine della famiglia RAS sono frequentemente osservate nelle patologie maligne ematologiche e potrebbero avere un molo patogenetico nello sviluppo della leucemia mieloide. Cli inibiL01i di farnesyl transferasi (ITI.s) sono stati inizialmente S\'Ìluppati per interferire con il processamento e la localiz7azione di RAS nella membr,ma celltùare, impedendo quindi la trasduzione di segna li mitogeni (Fig. 8 ) . Tuttavia sembra probabile che l'inibizione cli proteine prenilate, oltre che RAS, possa essere più rilevante

• Class lii RTK expressed mainly by normai hematopoietic cells

• Overexpressed in 50% of AML

• FLTJ-activating mutations

- Internal tandem dupl ication (ITD) and point muta t ions occur in ~30% of patients with AM L

- Lead to constitutive activation of t he tyrosine kinase

- Stimulate proliferation and inhibi t apoptosi s of AML cells

• Poor prognosis

· Lower CR rates

- Hi gher risk of relapse

1.00

0.75 ITD negative

O SO

0.25 ITD positive P=0 .000 1

PKC-412

CEP-701

SU-5416/SU-11248

CT-53518

Novartis Cephalon Sugen Millennium

• Ras proteins criticai for cell proliferation and survival

. PKC-412 (n=20) 1 75mg tid continuous >50% J, PB blasts n= 14 >50% J, BM blasts n=7

CEP-701 (n= 14)2 60mg bid continuous J.BM/PB blasts n=5 (Responses correlated with FLT3 inhibition)

- Activation of RAS proteins requires farnesylation f ig 7 · FlT3 inhibi1ors ,n Ah1L /odvonced).

• Mutations ond dysregulation of RAS genes ossocioted with development of AML

· Activating mutations in 15-30% of pts

• lnhibition of RAS protein signoling might be of theropeutic value

- Farnesyltronsferase inhibitors (FTi)

• Several FTi under clinica! evoluation

- Tipifarnib (Zarnestra)

- Lonafarnib

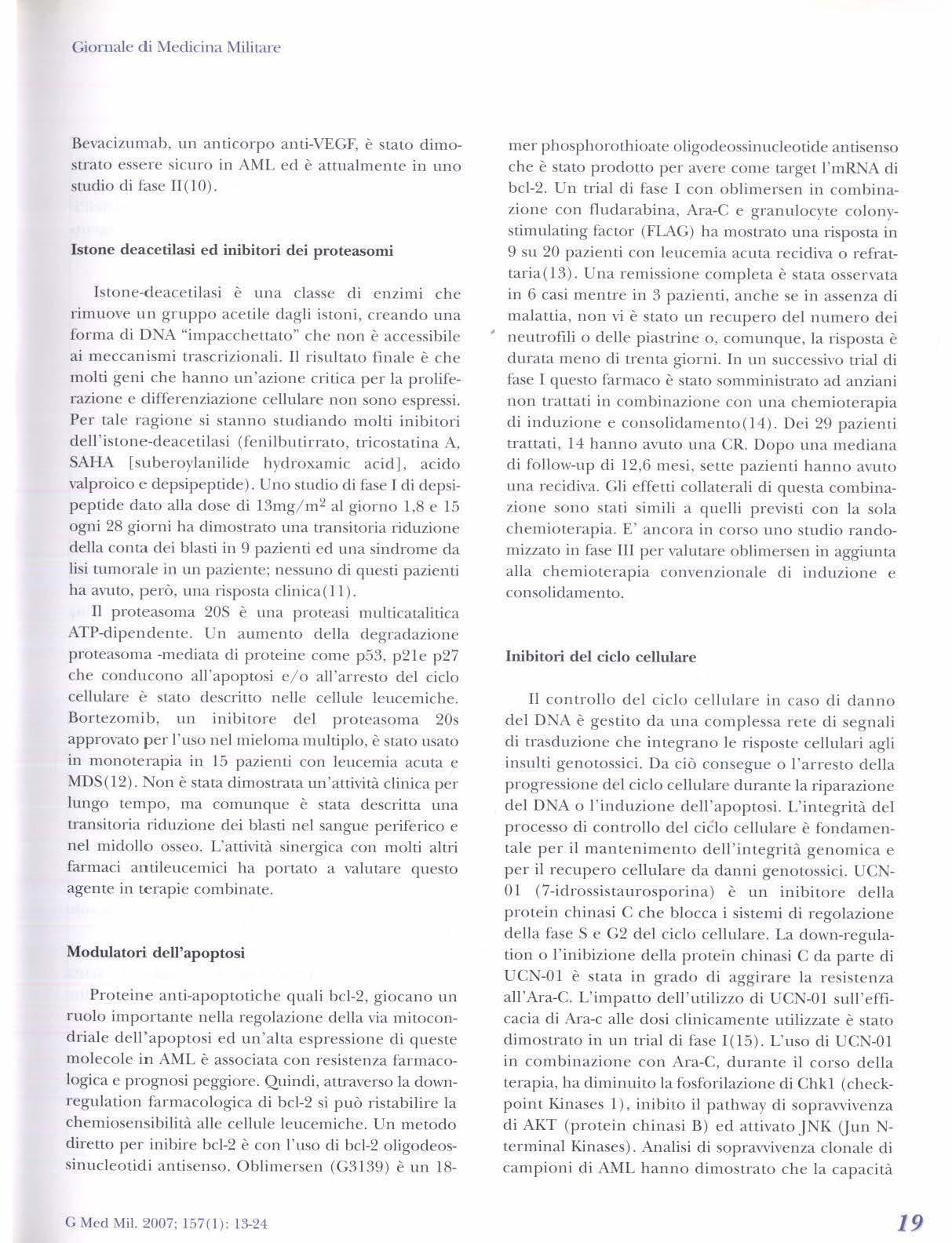

nell'attività di FTis. In imo studio di fase I l di AìvlL ad alto 1ischio. tipifim1ib (Rl 15777) è stato studiato come unico agente terapeutico. Si definiscono A.\1L ad aJto 1·ischio i casi in cui l'età sia superiore a 65 anni, o l'età sia superiore a 18 anni ma con alLeraLioni citogenetiche sfavorevoli, o la AML secondaria. 111 un "report" ancora provvisorio, il tasso di remissione genera le (rem issione completa e parziale) co n la terapia è stato ciel 34% in tutta la popolazione sn 1ctiata e del 30% nei pazienti con oltre 75 anni (7). La mediana della durata della ,isposta nei pazienti con 1·emissione completa è stata di 6,4 mesi. In ola-e, i pazienti con remissione completa hanno avuto una mediana di sopraVYivenza cli 14,4 mesi con il o3% vivo a J 2 mesi. Effetti collatera li uon emato log ic i di grado 3 correlati ,lll"uso di tipifarnib si sono verificati nel 43% dei pazienti e per lo più sono state complica11ze cli tipo infettivo e gastrointestina li Sulla base di questi incoraggianti risultati, molti gruppi di ricerca hanno iniziato rri als comparalivi prospeuici per valutare tipifarnib come terapia cli prima linea negli adu lti più anziani con &\1.L che nc:Ìn sono idonei per una chemioterapia convcnzionalé. Qucsm agente è stato swcliato anche in pazienti più giovani in combinazione con una chemioterapia intensiva (Fig. 9). Per altri due FTis. lonafarnib e BMS-214662. sono ancora in corso trials clinici.

Agenti antiangiogenetici

L'angiogenesi è uu a ltro target terapeutico importante per la AML visto che un aumentato livello di fauori cli crescita angiogenetici ed un aumentata vascolariaazionc del midollo osseo si associano a prognosi peggiore. Per g iun ta, il fattore di crescita dell'endotelio vascolare (VEGF) svolge un ruolo nello stimolare la cr<:'scita e la prolifrrazionc del clone maligno nelle sindromi mielodisplastichc e nella AML. Per tali ragioni g li inibitori del recettore tirosin-chinasiro cli VEGF sono sono al.lenta valutazioni:'. Dati preliminari indicano che SU-5416. una piccola molecola che inibisce la fosforilazione del rccetror<:' l e 2 di VEGF, di C-KIT, recettore cli "stem ccli factor", e di FLT3 ha attività sia biologica che clinica nella AML(8). Vatalanib (PTK-787) è un inibit ore orale cli un certo numero di chinasi compreso tutti i membri della famig li a dei recettori di VEGF, così come il recettore di PDGF (plate let-derived grm-vth faCLor). Questa molecola si è dimostrata efficace in monoterapia nei pazienti con malattia avanzata cd è ora studiata nei pazienti con AM L ad alto rischio e MDS. D'alu-a pane, la talidomide, un potenzia le fattore antiangiogenetico, unita con la chemio terapia non ha mosrato beneficio terapeutico nei pazienti con AML(9).

600 mg bid x 21d

q 4-6 week s; 4 cycl es post-CR

17 1 [evaluable: 151 ]

73 [34-85 ] 43%/79%

Overall 33%: CR-17%,PR-16%

Age>75: 30% (20% CR)

6 .4 mos [ 1.5- 11 +]

CR 14.4 mos [63 % 1 yr]; NR 3 . 1

43 % [infection ,GI ]; 7% C1 death s

9 T;pifarn,b in Nv'ìL · NC/·sponsored phose Il stydy in untreoted pls.

Bcvaciwmab, un anticorpo anti-VEGF, è stato dimostrato essere sicuro in AML ed è attualmente in uno studio di fase Il (IO).

Is ton e d eaceti lasi e d inibito ri d e i proteasomi

l stone-deacetilasi è una classe cli e117imi che rimuove un gruppo acetile dagli istoni, creando una forma di DNA "impacchettalo" che non è accessibile ai meccanismi trascrilionali. Il risultato finale è che molti geni che hanno un 'azione critica per la proliferazione e differenziazione cellulare non sono espressi. Per ta le ragione si stanno studiando molti inibitori dell'istone-deaceti lasi (fenilbutirrato, tricostatina A, SATI A [suberoylanilide hydroxamic add], acido valproico e dcpsipepricle). Uno studio cli fase 1 di dcpsipeptide dato alla dose di. 13mg/ rn 2 al giorno 1.8 e 15 ogni 28 giorni ha dimostrato una transitoria riduzione della conta dei blasti iu 9 pazienti ed una sindrome da lisi tumorale in tm pa7jenre; nessuno di questi pa7.ienti ha avuto. però, una risposta clinica ( 11).

TI proteasoma 20S è una proteasi multicatalitica ATP-dipendente. Un aumento della degradazione proteasoma -mediata di proteine come p53. p2lc p27 che conducono all'apoptosi e / o all'arresto elci ciclo cellulare è stato desc1itto nelle cellule leucemiche. Bortezomib, un inibitore del proteasoma 20s approvato per l'uso nel mieloma mul tiplo, è stato usato in monoterapia in 15 pazienti con leucemia acuta e MDS(12). Non è stata dimostrata un'attività clinica per lungo tempo, ma comunque è stata descritta una transitoria riduzione dei blasti nel sangue periferico e nel midollo osseo. L'atti,ità sinergica con mo l ti altri farmaci antileuc:cmici ha portalo a valutare questo agente in terapie combinate.

Modulatori de ll' apopto s i

Proteine anti-apoptotiche quali bcl-2, giocano un ruolo importante nella regolazione della via mitocondriale dell'apoptosi ed un'alta espressione di queste molecole in AML è associata con resistenza farmacologica e prognosi peggiore. Q u indi, attraverso la downregulation farmacologica cl i bcl-2 si può ristabil i re la chemiosensibilità alle cellule leucemiche. Un metodo diretto per inibire bcl-2 è con l'uso di bc l-2 o ligocleossinucleo tidi antisenso. Oblimersen (G3 I 39) è un 18-

mer phosphorothioate oligodeossinucleoticle antiscnso che è stato prodotto per avere come target l'mRNA di bcl-2. Un tria ) cli fase I con oblimersen in combinazioue con fluclarabina, Ara-C e granulocyte colonystimulating factor (FlAG) ha mostrato una 1-isposr.a in 9 su 20 pazienti cou leucemia acuta recidiva o refraLtaria (13). Una remissione completa è stata osservata in 6 casi mentre in 3 pazienLi, anche se in assenza di malattia, non vi è stato un recupero del numero dei neutrofili o delle piastrine o, comunque, la risposta è durata meno di Lrema giorni. In 1111 successivo tria] di fase l questo farmaco è stato somministrato ad anziani non trattati in combinazione con una chemioterapia cli indmione e consolidamenw(14). Dei 29 pazienti trattati, 14 hanno avuto una CR. Dopo una mediana di follow-up di 12.6 mesi , sette pazienti hanno avuto una recidiva. Gli effetti collaterali di questa combinazione sono stati sim i li a quelli previsti con la sola chemioterapia. E' ancora in corso uno sLUdio randomizzato in fase lll per valutare oblimerscn in aggiunta alla chemioterapia convenzionale di induzione e consolidamento.

Inibitori d e l ci cl o ce ll ulare

Il controllo del ciclo cellulare in caso di danno del DNA è gestito da una complessa rete d i segnali di trasduzione che integrano le risposte cellulari agli insulti genotossici. Da ciò consegue o l'arresto della progressione del ciclo cellulare durante la riparazione ciel DNA o l'induzione dell'apoptosi. L'integrità del processo cli controllo del ciclo cellulare è fondamentale per il mantenimento dell'integrità genomica e per il recupero cellulare da danni genotossici. UCN0 I (7-idrossistaurosporina) è un inibitore della protein chinasi C che b locca i sistemi di regolazione della fase S e G2 ciel ciclo cellu lare. La down-regulaUon o l 'inibizione della protein chinasi C da p,ute cli UCN -0 I è stata in grado di aggirare la resistenza all'Ara-C. L'impallo de lh1ti l izzo cli UCN-01 sull'efficac ia di Ara-e alle dosi clinicamente utilizzate è stato dimostraio in un tria! d i fase 1 (15). L'uso cli UCN-01 in combinazione con Ara-C, durante il corso della terapia, ha diminuito la fosfo 1ilazione cli Chkl (checkpoint Kinases I ), inibito il pathway cli sopravvivenza di AKT (protein chinasi B) ecl attivato JNK (Jun Ntcrm ina l Kinases). Analisi d i sopravvivenza clonale di campioni cli A,\1.L hanno dimostra l o che la capacità

C

di formare colonie leucemiche è diminuiLa di 5 volle quando i camp ioni sono stati incubati simu ltaneamente con Ara-Ce UCN -01 rispeLto all'Ara-e da sola. Al contrario la capacità di formare cloni cli normali progeniLOri mieloidi è stata poco innnenzata dall'utiliLZo di Ara-C da sola o in combinazione con UCN0 1. QuesLa azione selettiva suggerisce la base biologica di un favorevole indice terapeutico ed indica il razionale per l'uùlizzo di questa combinazione terapeurica nei pazienti con A\1L.

Agenti ipometilanti

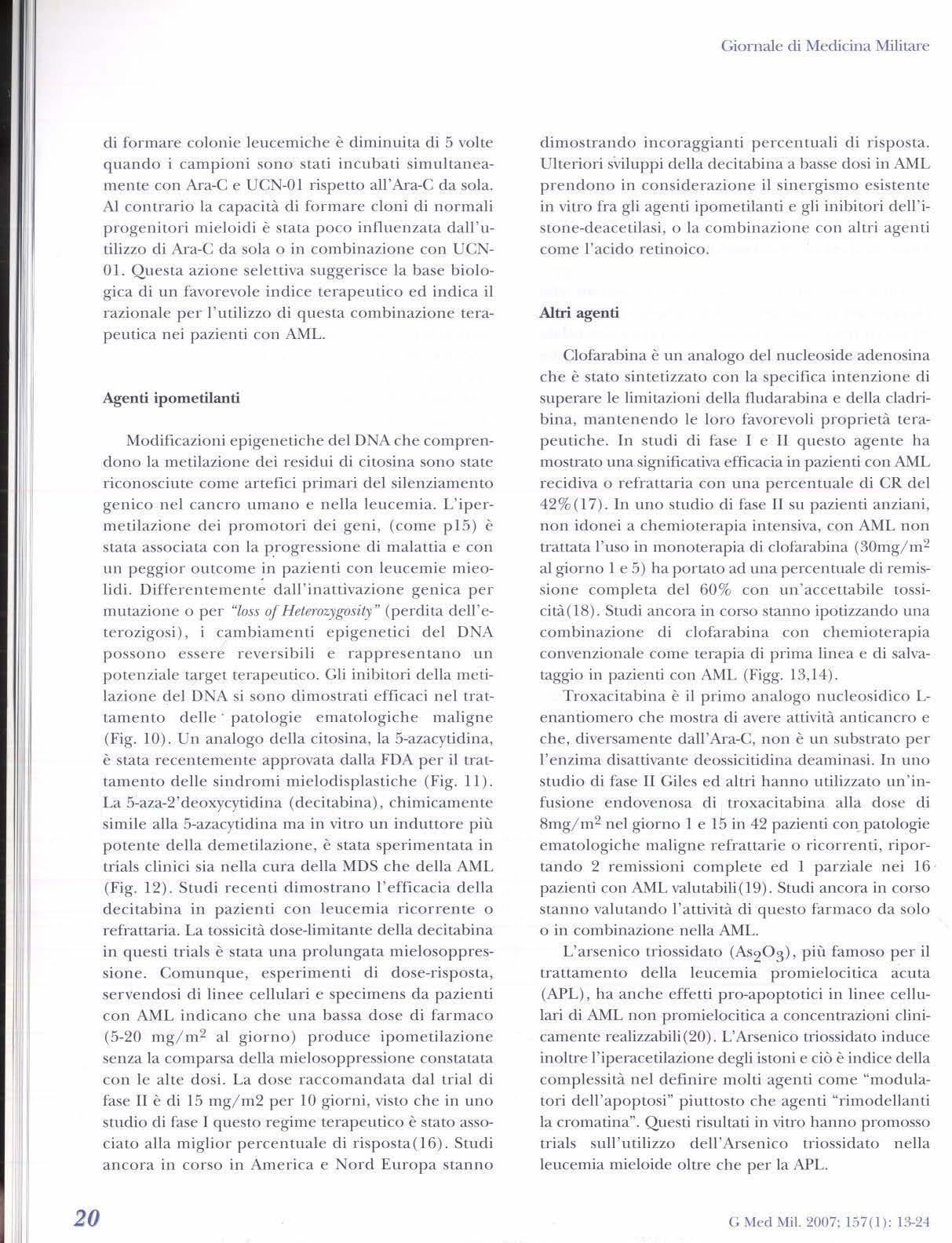

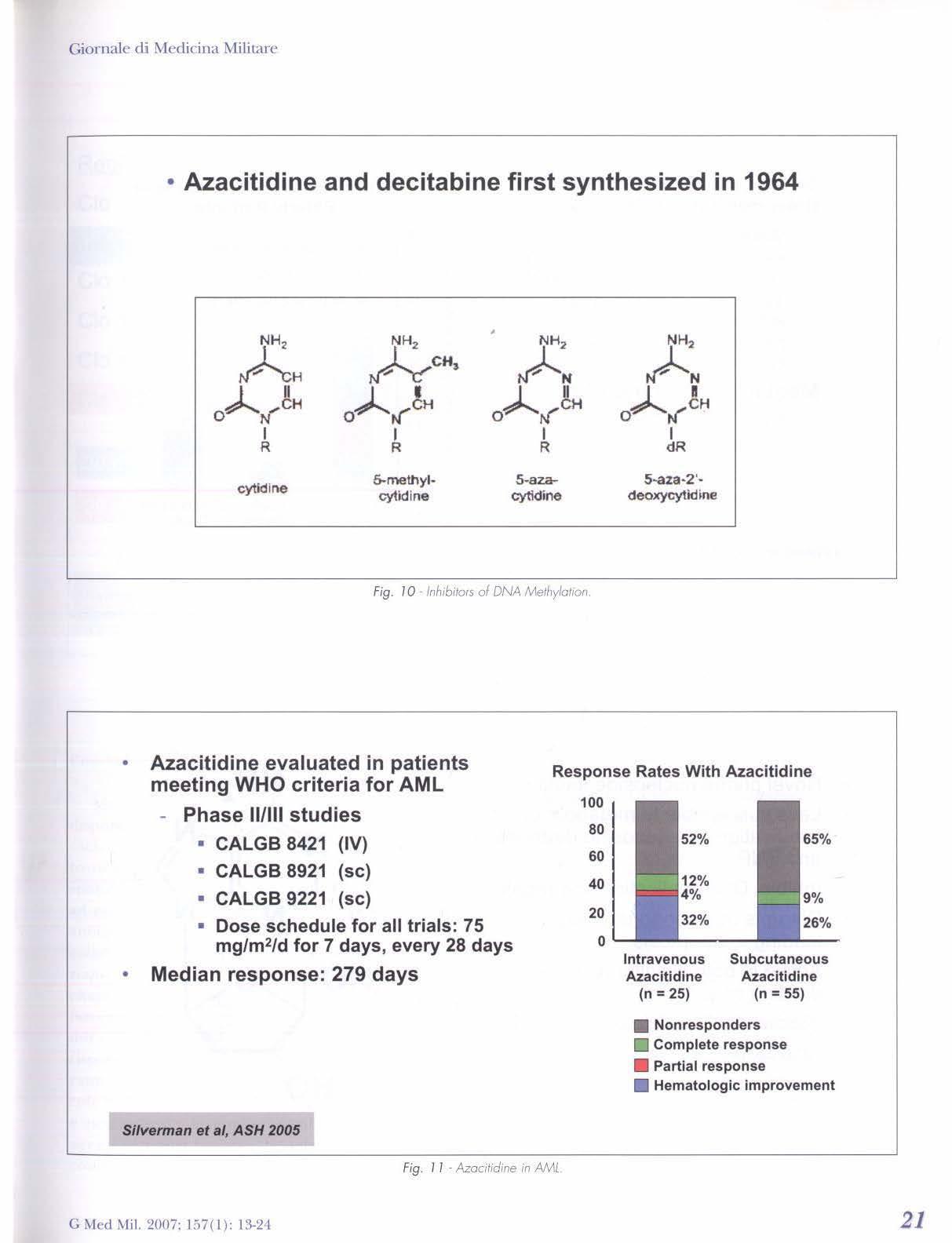

Modificazioni epigenetiche del DNA che comprendono la metilazione elci residui di ciLOsina sono state riconosciute come artefici p1ima1i del silenziamcnto genico nel cancro umano e nella leucemia. L'ipcrmetilazione dei promoto ri dei geni, (come pl:'5) è stata associata con la progressione di malattia e con un peggior outcome !n pazienti con le ucemie mieolidi. Differentemente dall'inatrivazione genica per mutazione o per "loss of Heterozygosity" (perdita dell'eterozigosi), i cambiamenti epigenetici de l DNA possono esse r e reversibili e rappresentano un porenziale target rerapeULico. Gli inibitori d e lla mctila7ione del DNA si sono dimostrati efficaci nel trattamemo de ll e · patologi e emato logiche maligne (Fig. 10). Un analogo della citosina, la 5-azacytidina, è stata recentemente approvata dalla FDA per il trattamento delle sindromi mielodisplastiche (Fig. 11).

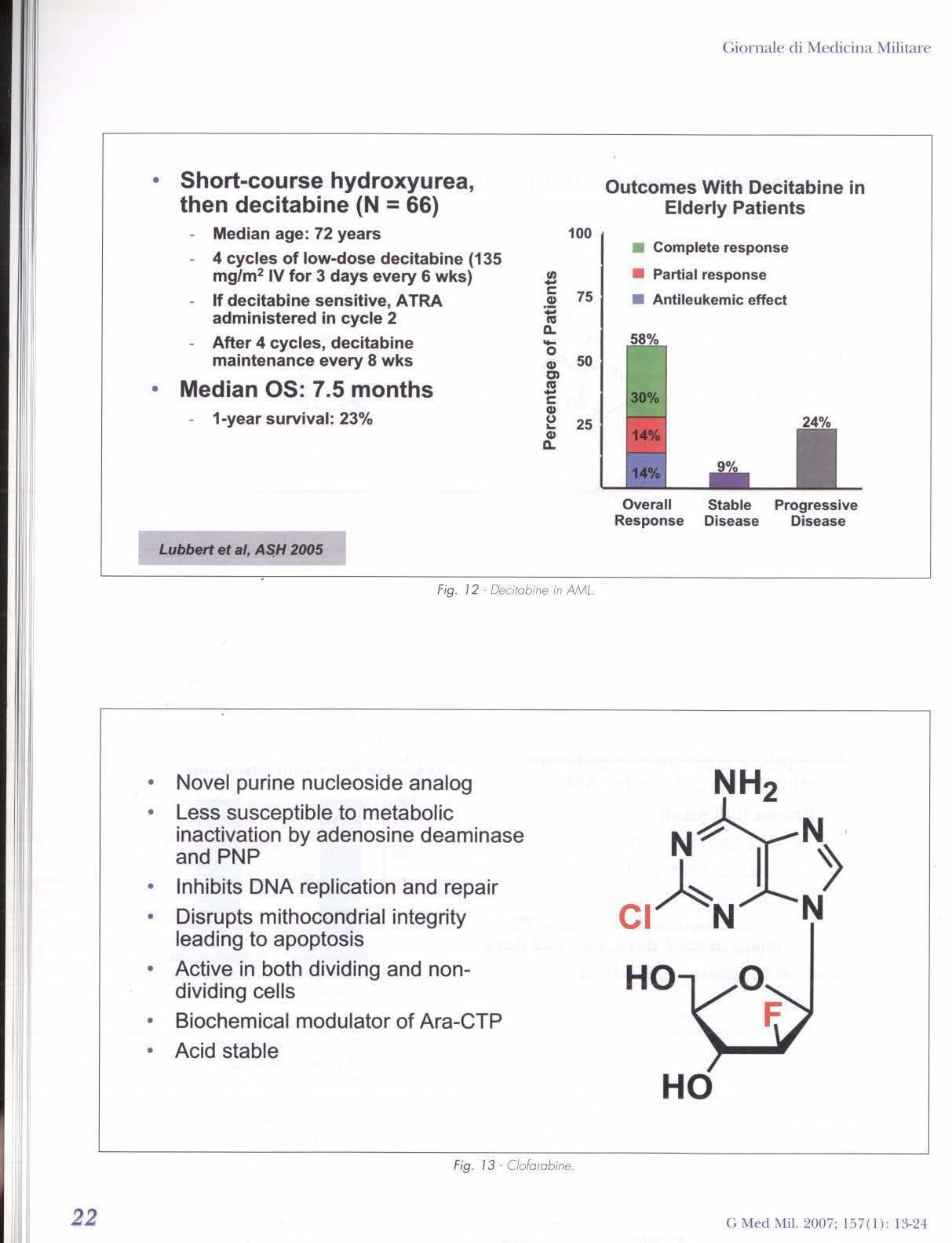

La 5-aza-2'deoxycytidina (decitabina), chimicamente simile a ll a 5-azacyridina ma in vitro un induttore più potente della demeti lazione, è stata sper im entata in trials clinici sia nella cura della MDS che della AML (Fig. 12). Studi recenti dimostrano l 'efficacia della dccitabina in pazienti con leucemia ricorrente o refrattaria. La tossicità dose-limitante della decitabina in questi tr ial s è stata una prolungata mielosoppressione. Comunque, esperimenti di dose-risposta, servendosi di linee ce llu lari e specirnens da pazienti con AML indicano c he una bassa dose di farmaco (5-20 mg / m 2 al giorno) produce ipometilazione senza la comparsa della mielosoppressione constatala con le alte dosi. La dose raccomandata dal tria! di fase II è di 15 mg/ 1112 per 10 giorn i , visto che in uno studio di fase I questo reg im e terapeutico è stato associato a lla miglior percentuale di risposta(l6). Studi ancora in corso in America e Nord Europa stanno

dimostrando incoraggianti percentuali di risposta. Ulteriori sviluppi della decitabina a basse dosi in AML prendono in co nsidera zione il sinerbrismo esistenle in vitro fra gli agenti ipometìlanti e gli inibitori delristone-deace1 il asi, o la combinazione con altri agt>nri come l'acido retinoico.

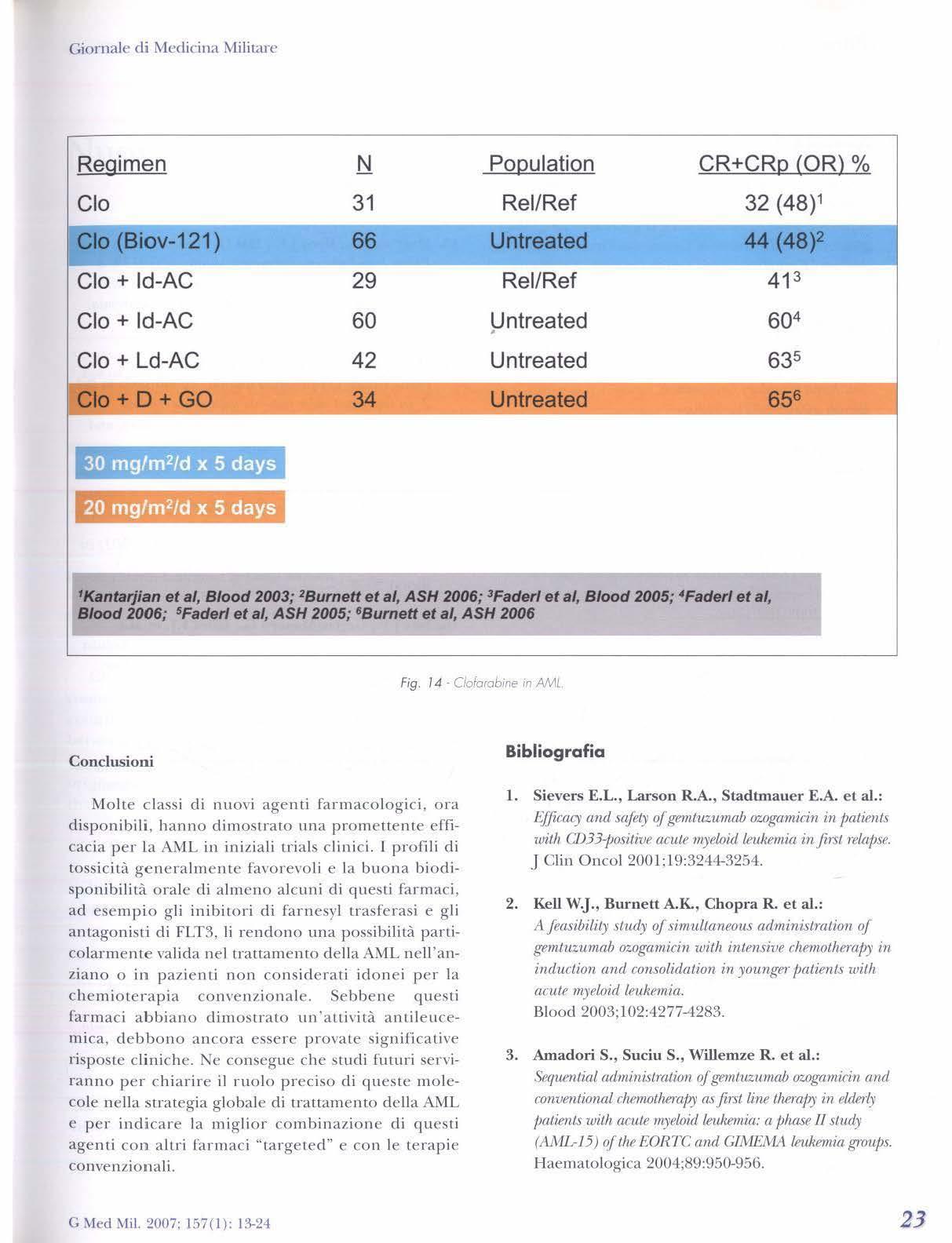

Altri agenti

Clofarabina è un analogo del nucleoside adenosina che è stato sinteti zzato con la specifica intenz ione di superare le limitazioni della fludarabina e della cladribi11a, mantenendo le loro favorevoli proprietà terapeutiche. ln studi di fase I e Il questo agente ha mostrato una significativa efficacia in pazienti con AML recidiva o refrattaria con una percentuale di CR del 42% ( 17). lu uno studio di fase Il su pazienti anziani, non idonei a chem ioterapia intensiva, con AML non U"élttata l 'uso in monoterapia di clofarabina (30 mg/m2 al giorno 1 e 5) ha porta LO ad una percentuale di remissione completa del 60% con un 'acceuabile tossic ità(l8 ). Studi ancorn in corso stanno ipotiaando una combinazione di clofarabina con chemioterapia convenzional e come terapia di prima linea e· cli sa l vataggio in pazienti con AMI. (Figg. 13.14).

Troxacitabina è il primo analogo nuc leos idico Lenantiom ero che mostra di avere attività anticancro e che, diversamente dall'Ara-e, non è un substrato per l 'enzima disattivante dcossicitidina deaminasi. In uno studio di fase II Gi l es ed a ltri hanno utilizzato un'infusione endovenosa di rroxacitabina alla dose di 8mg/ m 2 nel giorno 1 e 15 in 42 pazienri con patologie e matologich e maligne refrattarie o ricorrenti, riportando 2 remissioni complete ed 1 parziale nei 16 pazienti con Ai\1L valutabili(l9). Studi ancora in corso stanno valutando l'attività di questo farmaco da solo o in combinazione nella AML.

L'arsenico triossidato (As 2 o 3 ), più famoso per il trattamento della leucemia promielocitica acuta (APL ), ha anche effetti pro-apoptotici in linee cell11lari di AML n on promielocitica a concentrazioni clinicamente realizzabili(20). L'Arsenico triossidato induce inoltre l'iperacetilazione degli istoni e ciò è indice della com ple ss ità nel definire molti agenti come "modulatori dell 'apop tosi" piuttosto che agenti "rimodclla11Li la cromatina·•. Questi risultati in ,~u-o hanno promosso trials sull'utilizzo dell'Arsenico triossidato nella lt>ucemia mieloide oltre che per la AJ'L.

• Azacitidine and decitabine first synthesized in 1964

• Azacitidine evaluated in patients meeting WHO criteria for AML Response Rates With Azacitidine

- Phase 11/111 studies

• CALGB 8421 (IV)

• CALGB 8921 (se)

• CALGB 9221 (se)

• Dose schedule for all trials : 75 mg/m2 /d tor 7 days, every 28 days

• Median response: 279 days

Subc utaneous Azacitid i n e Azacitidin e (n = 25 ) (n = 55 )

Nonres ponders O Complete respons e Pa rtial r espon se Hematologic i mprov ement

• Short-course hydroxyurea, then decitabine (N = 66)

- Median age: 72 years

- 4 cycles of low-dose decitabìne {135 mg/m2 IV for 3 days every 6 wks)

- lf decitabine sensitive, ATRA adminìstered ìn cycle 2

- After 4 cycles, decitabìne maintenance every 8 wks

• Median OS: 7.5 months

- 1-year survival: 23%

• Nove! purine nucleoside analog

• Less susceptible to metabolic inactivation by adenosine deaminase and PNP

• lnhibits DNA replication and repair

• Disrupts mithocondrial integrity leading to apoptosis

• Active in both dividing and nondividing cells

• Biochemical modulator of Ara-CTP

• Acid stable

Stable Progressive Response Disease Disease

1Kantarjian et al, Blood 2003; 2Burnett et al, ASH 2006; 3Faderl et al, Blood 2005; 4 Faderl et al, Blood 2006; 5Faderl et al, ASH 2005; 6Burnett et al, ASH 2006

Conclusioni

Molte classi di nuovi agenti farmacologici. ora disponibili, hanno dimostrato nna promettente efficacia per la AML in iniliali trials clinici. I profili di tossicità generalmente favorevo l i e la buona biodisponibilità orale di almeno alcuni di questi farmaci, ad esempi.o gli inibitori di farncsyl trasferasi e gli antagonisti di FLT3, li rendono una possibilità particolarmente valida nel trattamento della AML nell'anziano o in pazienti non considerati idonei per la chemioterapia con\'enz.iona le. Sebbene questi farmaci abbiano dimostrato un 'auività antileucemica , debbono ancora essere provale significati\'e risposte cl i niche. Ne consegue che studi futu1i serviranno per chiarire i l ruolo preciso di queste molecole nella strategia globa le di trattamento della AML e per indicare la miglior comb i nazione di questi agenti con altri farmaci "targe1ed" e con le terapie convenzionali.

Bibliogr afia

I. Sievers E.L. , Larso n R.A ., Stadtma uer E.A . e l al .: Efficacy and sajety ofgemtuz.umab ozogamirin in /Jatienls with CD33~J1ositive acule myeloid leuhemia iu Jirsl re/(ipse. J Clin Onco] 2001: 19:324.4-3254.

2. Ke ll W.J. , Bw-nett A .K., C hopra R. e t al :

A feasibility stwly of:simultaneous administratio11 of gemtuz:umab ozogamicin with inlmsive rhemotheraf>y in induction and consolìdation in younger /mtients with acuti' m)'l'/.oid ln,hemin. Blood 2003;102:4277-1283.

3. Amadori S . , Suciu S., Wille m ze R. et al.:

Sequential ad111inistratio11 ofgemtuzumab owgamici11 and ronventional chemotherapy as first line theraP)· in eldedy fmtients with acute myeloìd lealiemia: a plwse Il study (AML-15) of the EORTC nnd GTMEMA leullemia groups. Haematologica 2004;89:950-956.

4. A.madori S. , Suciu S. , Stasi R. e t al.: Gnntuwmab ozogamicin (Mylotaq;) as singlP-agent l1'f'ahnen t forfmil patienls 61 years of agP and ol.der with acute myefoid leukemia: final results ofAML-15B, n jJ/wse 2 study of lhe European Organisation far Research and Trealmenl of Canrf'r and Gruppo Italiano Malattie Ematologichi' ddl'Adulto l ,et1kemia GroujJs. Leukemia 2005: 19 : 1768-1 773.

5. List A.F. , Kope cky K.J., Willmau C.L. et al.:

Benefit of ryclosporine modulalio'II of drug resis/ance in patients with pooHish arnlf' myeloid lnikPmia : fl Southwr;sl Oncology Group sludy. Bl ood 2001;98 :32 1 2-3220

6. Stone R.M. , O ' DonneU M.R. , Se kere s M.A.:

Acute myeloid leukemin. H ematology (Am Soc H ematol Educ P rogram) 2004:98- 11 7

7. Lancet J.E. , Gotlib J,, Gojo I. et al.: 1ìj)ijamib (lARNE~TRA) in /1reviously u.11treated poor· rish AML and NIDS: intnim rP.mlt.s of a /Jltase 2 trial.

Blood 2003: 102: I 76a.

8. F ie dler W., Mes ters R. , Tinn e feld H. et al.:

A p!rasP 2 rlinical study of SU54 J 6 in patients with refractory acuti' myeloid l.eukemia. Blood 2003; 102:2763-2767.

9. Cortes J ., Kantarjiau H. , Albitar M. e t al:

A mndomized lri.al of !iposomal dnunorubicin a7Ul cytarabine ver~ms liposomal daunornbici.n and lopotPcan wilh or withou/ thalidomide as initial lherapy far patienls with jJOor /Jrognosis acute myelogenous leuknnia or mJelodysplastic syndrome.

Ca11ce r 2003;97: 1 234-1241.

10. Karp J.E. , Gojo I. , Pili R. et al.:

Tcugeting vascular endothelial growth fartor /or relapsed (md refraclory aduli arute myelogenous leukemias : lhempy with sequential J-bela -darabinofuranosyl01tosine, mitoxan t rane, and bevarizumab.

C lin Ca n cer Res 2004;10:3577-3585.

11. Marcucci G. , Bruner R.J., Binkley P.F. et al.: Ph.ase I tria / of the histonr, dearPtylase inhibitor depsipeptide (FR90 1228) in aru t e myeloid u'ukemia (AJ.'vfL).

Blood 2002; 100:86a.

12. Corte s J. , Thomas D., Koller C. et al.: Plwse I study of borlezomib in rejratlrtry or relapsed amte leukemias.

Cl in Cancer Res 2004:10 :3371-3376.

13. Marcucci G. , ByrdJ.C. , Dai G. et al.: Phase J and pharmarodynarnic studies of GJ139, a Brl-2 antisense oligonurleolide, in co111bi11a/io11 with chemotherapy in refraclory or rela/1sed arnlP lnikemia. Blood 2003:101:42:J-432.

14. Marcucci G. , Stock W. , Dai G. e t al.: Phase I study vf oblimersen sodium, rm antisense lo Bc!2. in untrmted older palienls with acule mydoid ln1kemia: phannacokùwtirs, /Jh.armacodynamics, and dinical activity.

J C lin Onco! 2005;23:3404-3411.

15. Sampath D. , Cortes J ., Estrov Z. et al.: Phnrr11acodrwmin of rytarabine alone and in combination with 7-hydro:>-..ystaurosJJ01i11P (UCN-01) in AML blasts in vitro mul during a clinica[ tria/. Blood 2005.

16. lssaJ.P. , Garcia-Mane ro G., Gile s F.J. et al.: Phasf' 1 sludy o/ low-dosP pmlo11gpd expo.rnre stheduu'.J' vf the h)JJomethylati11g agenl 5-aza-2 ~deoxycytidinr ( deritobine) iu hematoj,oietic maligna1tcies.

B lood 2004; 103:1635-1640

17. Kantarjiau H. , Gandhi V. , Cortes J. et aJ.: Phase 2 diniral mul p!wnnacologic study of clofarabine in patients with refrartory or relapsed acute le-ukemia. Blood 200,3: I02:2379-2386.

18. Burne tt A.K. Russell N. , Kell J.W. , MiJJigan D., Culligan D.:

Phase 2 evaluation of single agenl clofarabine as.firsl line trea.tment Jòr older patimts with AMI. who a re 1w/ con.sidered Jit far i11tmsive chemotherapy.

Blood 2004; I04:248a.

19. Giles F.J. , Garcia-Mane ro G. , Cortes J.E. e t al.: Phase Il st11dy of l mxacitabine, a novel dioxolrine nurleoside analog, in /1atieuts with refmct01y leukernia. J C li n O n co! 2002;20:656-664.

20 . Pcrkins C. , Kim C.N., Fang G. , Bhalla K.N.: Ar.senic indttces apoptosis of rnultidrug-rrsistanl hwnan myeloid leukemia fflls t hai express Ber-Ab/ or overexpress lvIDR, MRJ~ Bc/-2, or Brl-x(L).

Bl ood 2000;95 : J01 4-J022.

* Doll.Jst, - Di11i.1ione di Ematof11gia, D,pnrtimPnto di Rl(itm10J,,gie r,/111/ari rd l.:.11wtolo1;ia, 01iver.1ità "La Sapieuw" J/oma.

Dau.ssa - lJiuiswn, d1 Emolo/nfsia, Di/Jflrtinu:nlo di Rinlmwl.ogw w/111/0,i ed brwtologia. Universila "La Sapienza" Roma. • Pro). - Dwiswne di Ematologia. Dipart,mento rfi Rint,010/,;,1;1e ffllu/m1 ed lim1110/01;ia, L'niversita "La Sa.pienw" · Ruma.

Riassunto - La leu cemia linfatica cronica è la forma più comune di leucemia 11egli adulti dei paesi occidentali. I.a decisione tt'rapeutica basata solo su parameu·i biologici può essere eseguita .mio nell'ambito di proLocolli cli ricerca.

Parole chiave: Leucemia linfatica c ronica.

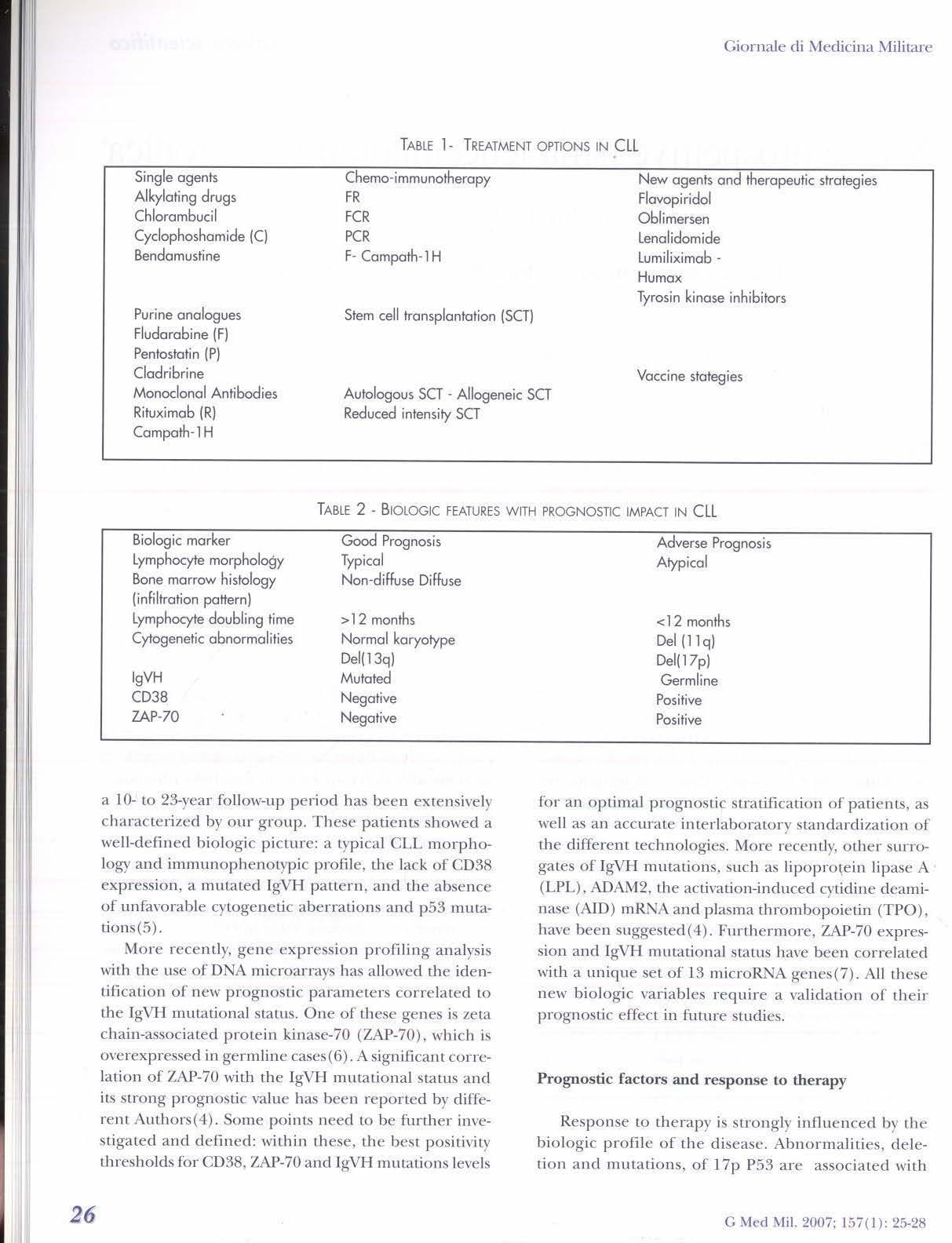

Chronic lymphocytic lenkemia (CLL) Il is the most common forni of leukemia founcl in adults in Western countries(l) with a worldwide inciclence ranging bctween 0 5 and 5.5 cases per 100.000 habitants per ycar in the Western hemisphere. This form of leukemia originates from antigen -experienccd B l ymµhocytes that either do not clie and accumulate becausc of external survival signa ls or go imo apoptosis and are replenishcd by pruliferating precursors(2). The median age at prcsentation is approximate ly 65 years, but 20% nf patients present before the age of 55 )'Cars(3), The clinica! course and prognosis of CLL are exa-emely heterogeneous: some patierns never reqnire u-eaunent a nd bave a survival s imiJar co that of healthy age-matched individuals, whereas orhers havc a poor prognosis and an carly u·eatment requirernent. In thc last few ycars rernarkable progresses in the unclerstanding of rhe biologie fcatures of CLL has enabled a better prognostic stratification of paticnts. This allows different therapeutic options accord in g to the clifferent bio logie profiles of th e disease (Tablcs 1 ancl i).

A major advancement i n the prognostic stratifi caticm of CLL patients (reviewed in ref. 4) h a5 origin ate<l from extended cytogcnetic/genelic analyses. The use

Summary - Chronic lymphocytic leukemia is thc mosr ,ornmon fonn of leukemia found in aclults in western countrics with a worldwide incidence ranging 0.5 and 5.5 cases for l 00.000 habitants for ycar. TreaUT1e11l decision based on biologie parcmetcrs are onl) jnstific<l 1,irhin clin ica! u·ial.

Key words: Chronic Jymphocytic leukemia. of interphase nuorescence in situ hybridizatio11 (FISH) can cletect chromosornal aberrations in approximately 80% of cases. This has in turn allowe<l to documcnl that cytogenetic aberrations are signifìcant ly associateci with prognosis. A,; shown in table 2. patients wiù1 del(l3q) havc an excellent prognosis, whereas those with del(llq) or dcl(l7p) bave a poor survi,·a l likelihoocl.

ln 1999, two gronps simultaneous ly reported that CLL patients have differern outcomes depending on the immunoglobulin variable heavy c h ain ( TgVlI) mutational status. Patients with mutateci lgVH (>2% clifference of nucleotide scquences from germ line ce ll s) bave a signifìcantly longer survi val than those with a gennline status (<2% difference). Danlle et al. showecl a strong correlation between a highcr C D38 cxpression (>30%) and the germ li ne TgVTI mutational status, aud a si.milar prognosùc value of rhese rwo parameters. Although thc prcdictive power of CD38 as a su r rogate for the I gVII mutational staLus has not been co nlìrm ed by subsequent rcports, an independem prognostic signifìcance of both pararnctcrs has been repeaLedly clocumented. A se lected group of patients wiù1 highly s ta.ble ancl untreated disease observed over

Single agents

Alkylating drugs

Chlorambucil

Cyclophoshomide (C)

Bendamustine

Purine onalogues

Fludarabine (F)

Pentostatin (P)

Cladribrine

Monoclonal Antibodies

Rituximob (R)

Campath- lH

Biologie marker

Chemo-immunotherapy

FR

FCR

PCR f- Campath- 1H

Stem celi transplantation (SCT)

New agents ond therapeutic strategies

Flavopiridol

Oblimersen

lenalidomide

Lumiliximab -

Humax

Tyrosin kinose inhibitors

Vaccine stategies

Autologous SCT - Allogeneic SCT

Reduced intensity SCT

Good Prognosis

lymphocyte morphology Typical

Bone marrow histology Non-diffuse Diffuse

(infiltration pattern)

Lymphocyte doubling time >12 months

Cytogenetic abnormalities

Normai karyotype

Del(l 3q)

lgVH Mutated

CD38 Negative

ZAP-70 Negative

a 10- to 23-ycar follow-up period bas bcen extensivel)' characterizcd by onr group. These paticnts showed a well-defined biologie picture: a typical CLL morphology and immunophenotypic profile, the lack of CD38 expression, a mutai.ed l gVH pattern. and the absence of unfarnrable eytogenetie aberrations ancl p53 mutations(5).

More recently, gene expression profiling analysis with the use of DNA microarrays has allowed the idenlifieation of new prognostic parameters correlated LO the IgVH rnutational status. One of these genes is zeta chain-associated protein kinase-70 (ZAP-70), which is overexpressed in germline cases (6). A sign ilieaiu correlati on of ZAP-70 with the I gVIJ mutaLional status ancl iL~ strong prognostic value has been reported hy differelll Authors( 4) Some point5 need Lo be funher investiga Led and defined: wiLhin these, thc best positivity thresholds for CD38. ZAP-70 and l gVH mutations levels

Adverse Prognosis

Atypicol

<12 months

Del (l lq)

Del(l7p)

Germline

Positive

Positive for an op1jmaJ prognostic stratificacion of patients, as well as an accurate interlaboratory standardization of the differcnt technologies. More recently, other surro-gates of IgVH m11tations. such as lipoproçein lipase A (LPL), ADAM2, the activation -in duced eytidine dcaminase (AJD) mRNA and plasma thrombopoietin (TPO). havc been suggested ( 4). Furthermore, ZAP-70 expression and IgVH mutational status have been corre lateci with a unique set of 13 mieroR.l'-lA genes(7). Ali these new biologie variables require a validation of their prognostic effect in f-ucure studics.

Prognostic factors and response to therapy

Response Lo therapy is strongly influeneecl by the bio l ogie profilc of the diseasc. Abnorma liti es, cleletion and mulations, of l 7p P53 are associated with

an unsatisfactory response to alkylating agcnts, fluclarabin c and rimximab, whereas alerntuzumab may be effectivc(8). Palients wiù1 favorable cytogenetic abernnions show a good response to rituximab. J\t present, the impact oflgVH mutations. ZAP-70 ur CD38 expression on tbc rcsponse to therapy is less cleftned. H owever, there is some inclication that lhe OVC:'rall response rate and particularly the response duration could be worse in paLicms expressing th esc markers. Auwlogous stem -cell u-ansplantation (SCT) has been tested as a strategy lo improvc surviva l in patients with advanced CLL: however, the results have shown a constanl ralc of relapse over time, wilhout a suggestìon of c urc (9). Moreover, although this procedure may pro long survival in comparison with conventionaJ therapy, the unfavorable prognostic \'aluc of germi i ne I gVH status stili holds after autologous SCT(l O). AJso, a cytogenetic aberration such as del 1 lq has been associateci wiLh an adverse outcome after autologous SCT.

Allogeneic transplantation is being been increasingly utilized in patients \,~th lymphoid rnaligna.ncics, but is associateci with notable toxicit:y. There are suggestions that a graft-\'crsus-leukemia cffcct may erad ic ate Lhe leukemic clone cven in gerrnlinc patienLs(l 1).

Recently. rednce<l-imcnsity cond i tioniug regimens bave shown encouraging rcsuhs, attribllled to the graftvcrsus-lcukemia effect combincd wilh the reduction in toxicity( 12).

The response and Lhe quali I)' of the response aftcr therapy are impurtant prognostic parameters, with a higher degree of response associa teci with a longer survival. Patients who achieve a minimal residuai disease-neg.itive status, assessed by eitJ1er allele-specific polymerase chain reaction (PCR) or multi-color 0ow cytomctry, have a better response duration after chemo -i mmunotherapy and a trend to a better outcome than tho se with an inferior re sponse lo th erapy.

Advauces in the nn<lcrstanding of ù1e biology of CLL lymphocytes, the broadcning of the lherapeutic armamentarium, which include ncwer and potentiaUy more effective therapies and SCT proceclures potcntially capab le of erad ic a tin g the leukemic clone, havc challenged the conservative management that for many years has been thc norma i approach to CLL

patients. By imegrating ali a\'ailable biologie and clinica! parameters, a more accurate prognosùcation systern with a bctter risk-strarifìcation of CLL patients al diagnosis is today possible. 1-l owever. ù1e method5 tu determine biologie prognosric paramctcrs shou ld be fully ~tandardized ami their prognostic value validateci in large prospecti\'C clinica\ trials. Further studies are needed lo iclentify the markers with inclcpendent prognostic value. The definitio11 of a specilìc biologie ' profìle can guide the therapculic decision betwee11 different trcalment modalitics. Al! these issnes indicate rhat the scene is set for- ali CLL patienL5 to be offered a more targeted treatment (or uon-u·eatment) algorithm based on thc clinical ancl biologie characteristics of the diseasc. IL is toclay possiblc Lo idemify ca rly-stage disC:'ase with poor ot1tcome likelihood. Ongoing controlled studies will establish whether patients with adverse biologie feawres could have a benefit from early treatment intcrvenlion. Meanwhilc, t reatmcnt decisions based on biologie paramerers are only justified within cli nical rrials.

1. Redaelli A. , Laskin B.L., Stephens J.M. et al. : The clinica/ ami fj>idf'miolo{{ical burde11 of chronir lym/1hocytic leulwemia.

EurJ Cancer Care 2004; 13: 279-287.

2 . Ch iorazzi N . , R ai KR., Fe rrarini M. : Chronir lymphorylic /e-ukemia. N Engl .J Med 2005; 52: 804-815.

3 . Mauro F.R., Foa R. , Giannarelli D . et al.: (Jiniwl dtaructe1btirs and oulrome qj)vung tftr(J1Jic lymj>luxytic !PURnnia palit:llls: a !ingle insl,itutiun study of204 aM: Blood 1999; 94: 448-454.

4. Montserrat E.:

New prognostic marhers in CLL. H ematology Am Soc Hematol Educ Program. 2006; 279-284.

5 . Guarini A., Gaidan o G., Mauro F.R. et al.: Chronic lym.phocytir leuknnia patù:nts with highly stabf.e and indo/,en/ disease show distinctive j>ltenotypir n.nd genotypir Jeatures. Blood 2003; 102: 1035-1041.

6. Rosenwald A . , Alizadeh A.A. , Widhopf G. et al.:

RP!r1Lio11 o/gene expression plwnoty/JP lo ànmunoglobulin mulation genotype in B cdl chronir lympholylic leukemia.

J E xp M.ed 200 1; l 94: 1639- 1647.

7 . Calin G.A. , Fen·acin M. , Cimmino A. e t al.:

A i\Iicro R NA. signatttrP c1ssociated with /rrognosis and progrPssion in chronic lymphocytic leukemia

N Engl J .Med 2005; 353: 1793-80 1

8. Wierda W.G.:

Current and investigational th.empiPsforpatients with ClL

H ematology Am Soc Hemato l Ecl u c Prograrn. 2006; 285-294

9. Jabbour E. , Keating MJ., Champlin RE., Khouri I.F.:

Stem cell lrcmsplantat ion /or chronic lymf,lwrytir

feukPJnia: slwuld not morP palienls gel a transplrm t ?

Bo n e Marrow Transplant. 2004; 34: 289-297.

IO. Dreger P., Stilgenbauer S., Benner A. et al.

The prognostic impact o/ a11tologo11s slem cell lmnsplantatio11 in patien /s wilh chronic lymphorytir ll'll kemia: r; risll-malrhPd rmalysis baserl on the \IH gene mutational status.

BJ ood 2004; 103: 2850-2858.

11. Moreno C., Villamor N. , Colomer D . et al.:

Allogeneic stem-rell /ransplanlation mny overcome the adverse j,rognosis of unmu.tated VI-/ ge11e i11 patin1ts with rhronic lymphorytir leukrmia.

J Cl i n O nco!. 2005; 23: 3433-3438.

12. Dreger P. , Brand R., Milligan D. et al.:

Reduced-intensily ronditioning lowers lreatnwnt-reltited mortal ity o/ allogmeir stem cell lranspla11 tatio11 /or chronic lymphol)'lic leukemia: a /10/mlation-matdied ana!Jsis.

Leukemia 2005; 19: 1029-1033

co sa c ' è di nuo

* * Dou - f>i/1nrtimmto Biotfmol ogie Cdluluri fd Ematologia Unit,1•.-sità "l , n ~r,pimw" - Rnma

Ri ass u nto - I linfomi diffusi a grandi c ellule B (DLCBL) rappresentano circa il 35-40% di mtti i linfomi e son o considerati n e opla~ie molw ch e miosensibili. Nel prossimo futuro la valutazione di fattori biol o gici e molecolari correlari al fenotipo e al g e notipo del tessuto patologico potranno meglio definire la progn os i dei pazienti e cli conseguenza la migliore t e rapi a

Parole chiave: Linfoma diffuso a grand i cellule B.

Summary- Diffuse largc- lx:dl lyrnphoma ( DLBCL), th e most common sttl)ly p e of non llodgkin l)1111phoma ( 35--4.0 %) is clinicall y inte rogeneous. Some patients respond well lO current therapy ancl ba ve prol o ngcd survival whereas th e r c mander succ umb d e sea~e. Th e molccolar dassifi catiou o f lymphoma on the basis of gene e x pre ssi o n can identif)' signilìca nt subtypes of desease to u-eat.

Key words: Diffuse large B-cell lymphoma.

l linfomi diffusi a grandi cellule B (DLCRL) rappresenlano circa il 3!'>-40 % di tutti i linfomi e sono considerale neoplasie molto chcrniosensibile. 11 regime di chemioLerap i,1 conrenente ciclofosfamicle, doxorubicina , viucrislina. prednisone (CH OP). si è dimostrato in studi prospettici randomizzati negli anni 90 il trattamento conven z iona le standard per i pazienti affetti da DLBCL (Fisher 1993 , Gordon 1992, Montserrat 1997, Cooper 1994) (Fig. l). Tuttavia, ad un follow up mediano di 6 anni, con tale programma d i terapia solo il 40 % d e i pazienti u·attati poteva raggiungere la guarigione. Per t;ùe motivo, tutti gli studi successivi si ponevano quindi l'obiettivo di come increm e ntare l'efficacia terapeutica del regim e CHOP valutando la possibilità di intensificare la dose terapeutica dei farmaci (terapia dose-dense) , aggiungere nuovi farmaci (irnmnu<)terpia con anticorpi monoclonali) o impiegare alte dosi di chemioterapia con infusione di cellule staminali autologhe (trapianto autologo) precocemente durante la prima linea di terapia.

Queste strategie sono state divers,unente impiegate s uddividendo i pazien Li con DLBCL in tre principali categorie: pazienLi anziani (età > 60); pazienti giovani (età < 60) a prognosi favorevole (.IPl = 0-1 ); pazienti giovani a prognosi sfavorevole (lPl= 2-3 ).

Recenti stllrli randomizzati hanno clocumenrato un mig lioramento significativo delle percenwali di

remissione Completa ( RC ) della sopravvivcn;,a globa le (OS) e de ll a sop1anfren1a libera da malaltia ( EFS), st'n7a ulteriore incremento della tmsicità. con l'aggiu nt a cli Rituximab allo ~chema Cl IOP o C JIOP-lik e standard con infu<;ione ogni 21 giorni (Coifficr 2002. Sehn 2005, Feugier '.W05) (Fig. 2). l n ampio studio randomiaato dl'I gruppo tedesco sempre in paziemi con DLHCL dj età> 60 anni ha dimostrato come una chemioterapia Cl IOP abbrc\ iata con ,ommini,tralione ogni 1-1 giorni (C IIOP-1 +) poteva migliorare in maniera signifìcati\'a la percentuale di EFS e OS ri<;peuo al CHO P-21 ( Phreundschuh 2002). ' ulla ha~c di questi risu l tati è partito un succc~~ivo studio randomizzato, ~emprc in palicnri anziani affetti da DLBCL , che pone\'a a confronto un programma C H OP-14 +/Rituximab per 6 o 8 cicli (R-C HOP-1-1 x 6 \·s R-CHOP14 x 8 V<; C HOP-14 x 6 vs-CHOP-11 x 8). I ri~ultati di questo Muclio hanno dimostrato come il programma R-CHOP- 1 J x 6 cicli rappresenti il miglior rcgirnt" di terapia in termini di tossicità e di EFS, OS per i pazienti anziani affetti da DLBCL e pertanto da comiderare lo l\landard di riJcdmento per 'luesta ca1egoria di pazienti (Phrcund~chuh 2006) ( fi g. ~).

La 1,upc1iorità dello ~chema combinato R-CHOP i: ,tata dimostrala ,tnchc in pa1icnti giovani a prngno'>i f'avorevok ( IPI 0-1) in uno )>tudio prospettico internazionale rnndomi11ato di fa~e m ( ~llnT u-ial) condollo ,;empre dal gruppo cooperatore tedesco. I n questo swdio ~ono sta1i ,irruo lati 758 pa1ic11ti di età< di 60 anni con una diagnosi cli (D l.BCL ). Il Rituximab veniva associato alla chemioterapia C I IOP o ad altri programmi delìniti CHOP-like ( R-Chemo) e posto a

conl'ro11to con lo stesl>o regime di chemioterapia senta Riluximab (Chemo ) I pa1ienti che aH ' \,1110 ric e \l1to il trattamento combinaco (R-Chcmo) hanno pre,cnt.ato 1111 significativo miglioramento della percenwale di RC, della OS e cl< lla EFS ('d uguale efficacia di R-Cf !OP 1i~pct10 a regimi più in1cnsi\'i come R-Cl IOEP (Phreunclschnh 200:,). Quindi anche nel paziente gio\'ane a prognosi fa\Orcrnle R-CHOP-21 dcw t>,,ere con,iderata la terapia com·en11011ale standard.

La terapia com•c11ziona le C TJOP / C rIOPlik c..· ha prodotto ri~ultati ancora più i11,11ffìcien1i nei pa1ie11ti giornni a pro){ltosi starnrernle ( IPI= 2-3). L'aggiuma del Riu1ximab a.Ila chemioterapia ha migliorato comunque k percentuali di ri~pmta in questo gruppo di µa,ienù rispeno alla terapia comenziomtk, anche '>C questo dato non è mai ~tato ve1ificato in studi prospettici randomìtnli. L'intensificazione precoce con terapia ad alte dosi e trapianto autologo come terapia di prima linea ha port.ato a ri~ullati contrastanti in stndi di confronto con la terapia co11\'enzìo1tale (Gia1111i 1997, I faioun 2000, ~lat telli 2003, ~lilpied 2001. \'iwlo 2003 ). Cn 1-c..-n nce studio cli 11w1a-analisi di questi trials non ha documentalO una reale indica,ionc al mutamento intcnsifìcato con trap ianto autologo neanche nei pa1icnti a prognmi più ~fanirc Yole. Di c o11segue1va l'impiq{o di regimi do~c-clense con aggiunta cli Ri1uximab (R-CHOP-14) con o sen,a un 'intemilìcazionc con terapia ad alte dosi e tr.1pianto ancologo appare una logica ronsegucn1a in quesro grnppo di pa1icnti. Srucli preliminari di fase Il dimo~u-ano che l'associa,ione R-Dosc-Deme pù:'t terapia da alte dosi possono indurre una elenna percentuale di RC e di EFS, pur se con u11a rossicità s up eriore al

trattamento convenLionale, in questo gruppo di pazienLi a prognosi più sfa\'orevole (Vilolo 2006).

Pertanto solo ampi studi prospettici randomiuati dovranno valutare l 'associazione elci Rituximab a regim i dose dens e con o senza intensificazione con HDT nella terapia di prima linea dei pazienti giovani a prognosi sfavorevole (IP1=2-3).

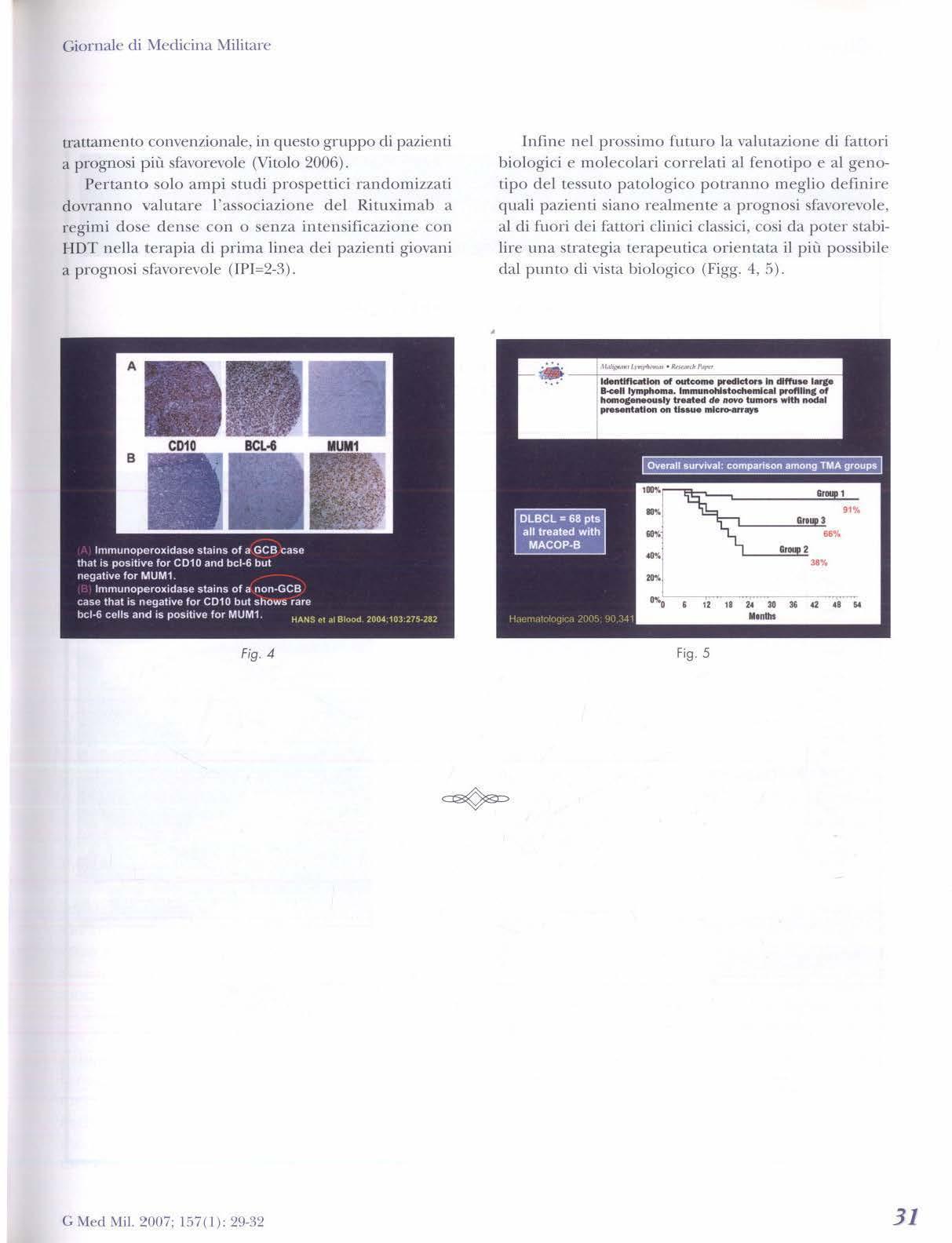

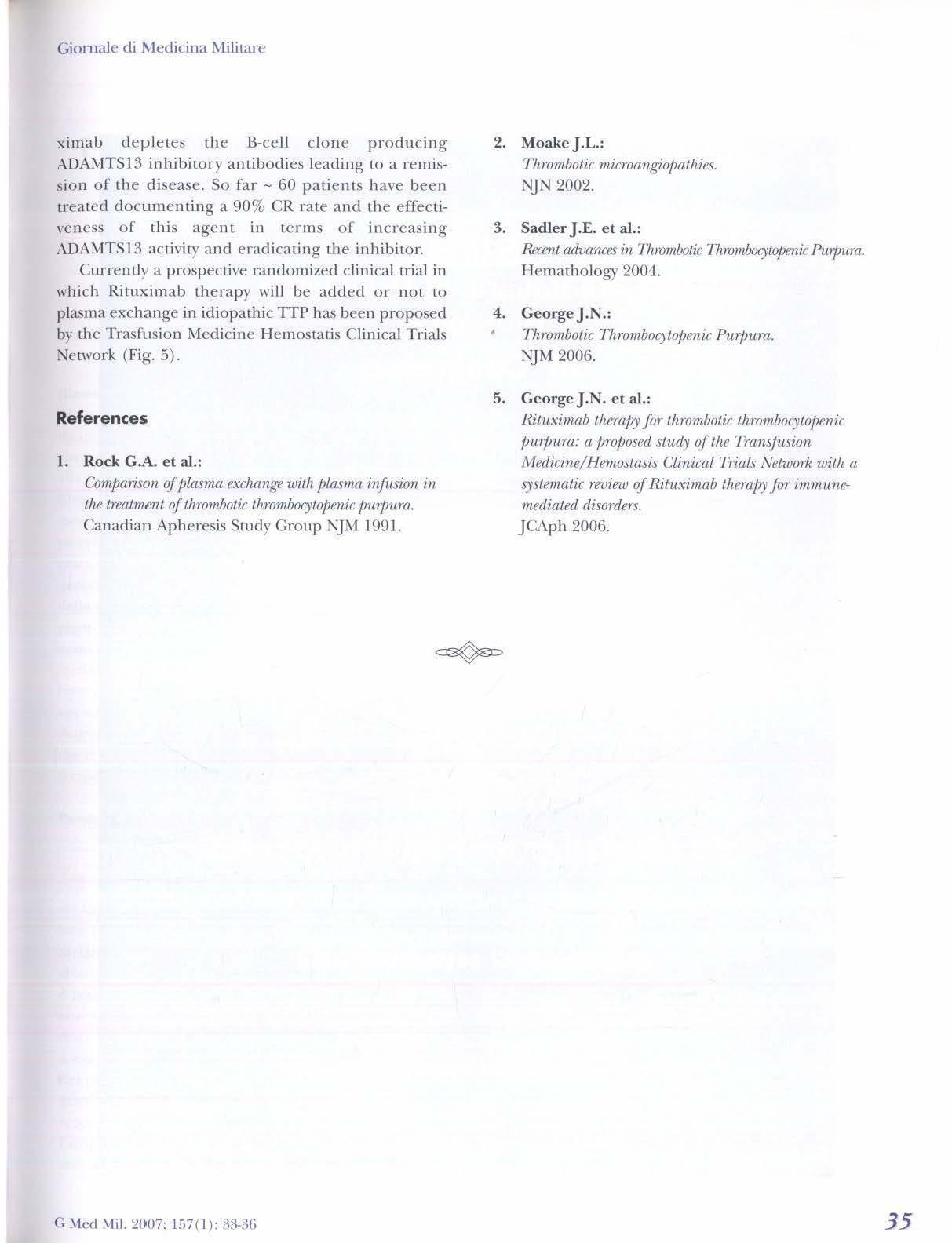

Inlìne nel prossimo futuro la valutazione cli fattori biologici e molecolari correlati al fenotipo e al genotipo del tessuto palologico potranno meglio definire quali pazienti siano realmente a prognosi sfavorevole, al cli fu01i dei fattori clinici cla~sici, cosi da poter stabilire una strategia terapeutica orientata il più possibile dal punto di vista biologico (Figg. 4, 5).

O RE 1 0 , 0 0 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

ORE 1 0,3 0 PRESENTAZIONE AZIENDA E PROOOTTl

ORE 11, 15 VISITA GUIDATA ALL'ESPOSIZIONE

OR E 12,30 L UNOi BUFFET

L 'AREA ESPOSrTIVA RJMARRÀ APERTA FINO ALLE ORE 16,30

*

* Proj..,sa - Dipartimen to di Biolmww!(Ìe C,,lJulmi ed Emntolog;frz. I 'ni111'1:1i1/2 l n Snpirn~!l. R.oma. Dn/1.ssn - Dipartimm/o di Biolemologie Ce //11/nri ni Emn11,/,,gi(r. C:11hwrntiì l .n Sapimui Roma. • Doll.sm · Difiarli111,n/o di Biolemologie Cellulari ed E11wtol.ogia. U11i11Pnitiì La Sapif'llto - Roma.

Riassunto - La TIP è una grave malattia caraucrizzata da microangiopatiatrombatica occl u siva , profonda piastrinogemia, frammentazione degl i crirroc i ti, f'chbrc e in suflienza renale.

Parole chiave: Porpora trombotica, trom b ocitopenica (TIP ).

ThromboLic thrombocytopeni c purpura (TT P) is a severe micn)Vascular occlusive thrombotic microangiopathy c haracter ized by: syste mic plateleL aggrcgation, organ ischemia, profound thrombocytopenia au d fragmentation of erythrocyLcs. A "pc ntad " of si g n s a n d symptoms was l ong associateci wi eh TTP : thrombocytopen ia, microangiopathic hemol y ti c anemia , neurologie abnorma lities , renai failure and fe ver (Fig. l).

l n current clinica) practice thrornbocytopenia , sch.istocytosis and e le\'atecl se rum LDH va lue are sufliciem to s u ggest the diagnosis.

TTP is a very rare disease (inc id ence: l: 100.0001:500.000) , mos t patients are aged het:ween 30-40 ycars o ld al cliagnosis. with femalcs affec ted at !cast twice as often as males If untreated the mortal ity race is approximately 90% . plasma exchange th era p y reduced th e mortaJi ty rate ro approx imately 20 % (Fig. 2).

Th e majority of cases are considered to be idiopathic,( inclucling autoimmune di.sorders , prcgnancy a11d ticlopicline),while 15 % of cascs are secondary to cancer, transp lantation, infe ct io n , clrugs, a n d chemoth erapy; fam ili ar forms are ve r y rare. This clinica! h e l11 erogeneity poses a cha ll enge for understancling the pathogenesis of TIP and select i ug appropriate Lherapies.

Summary - TTP is a Se\·en: micro\'ascularorcl11sivc thrombotic microangiopaLlycharacterizcd by a sis rcmic platclct aggreg-d Lion , organ is c hema, profound thro111bocyiopena and fragmentarion of erythrncytcs.

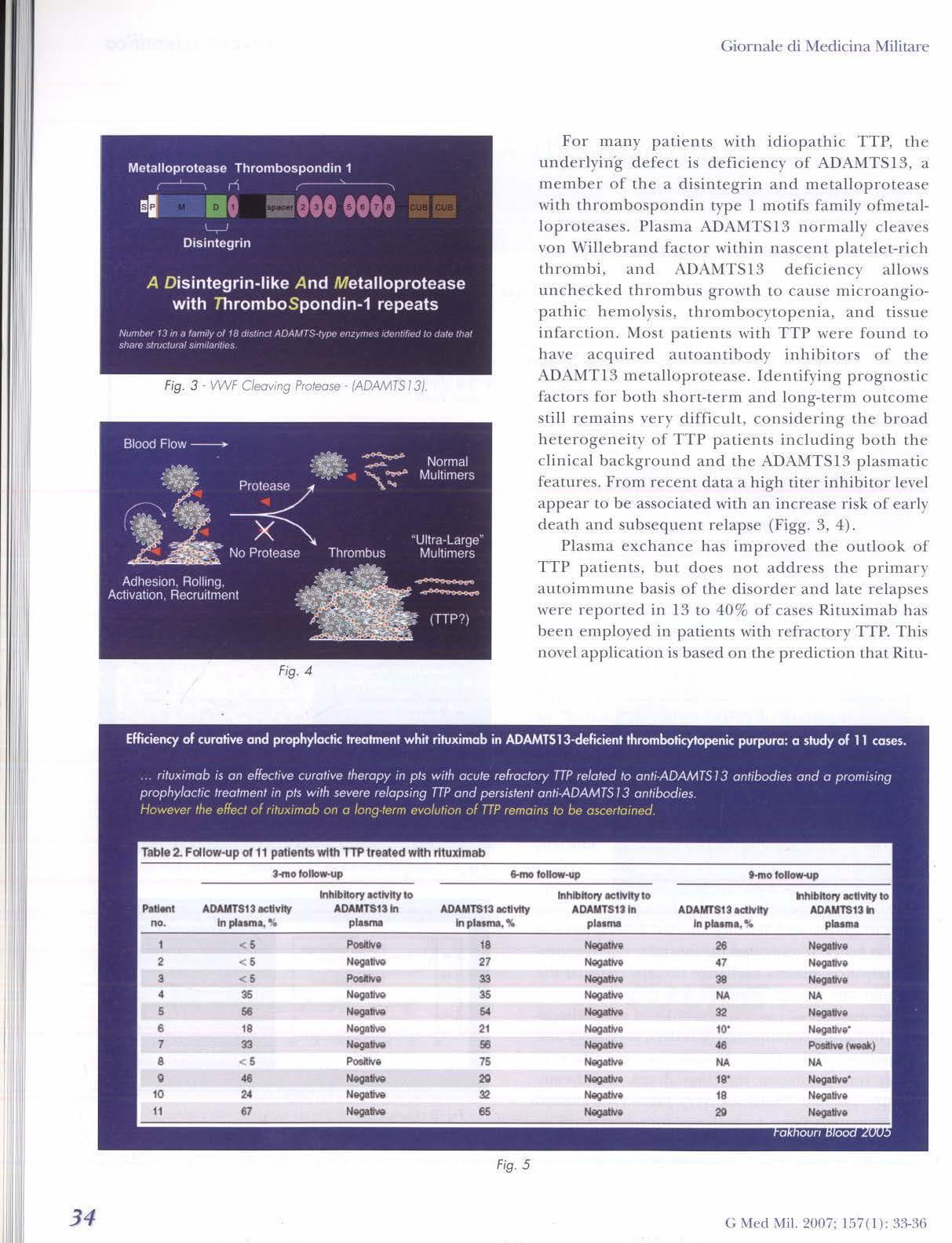

For rnany patien ts with idiopathic TTP, ù1 e underlyin g defect is deficiency of ADAMTS13, a member of the a disintegrin and metalloprotease with thrombospondin type l motifs family ofmetalloproteases. Plasma ADAMTSJ 3 normall y cleaves von Willebrand faccor within nascem platelet-rich thrombi , and ADAMTS13 deficienc y allows uncheckcd thrombus growth to cause microangiopathic hemol ysis , tbrombocytopenia, and tissue infarction. Most patients with TTP we r e found to have acquired autoantibody inhibitors of che ADAMTl 3 metalloprotease. Tdentify ing prognostic factors for both short-term and long-term outcome stili rernains ve rr difficult , con s idering the broad heterogeneity of TTP patients including both the clinica( background and th e ADAMTS13 pla s mati c featu1·es. From recent data a high titer inhibitor level appear lo be associate d with an increase risk of earl y death and s ubse quent re lapse ( Figg. 3 , 4).

Plasma ex c hanc e has improved the outlook of TTP patients, but does not address the prirnary autoimmune basis of th e disorder and late relapse s wer e reported in 13 to 40 % of cas e s Rituximab has been employed in patients with r efractor y TIP. Thi s nove! application is based on th e prediction that Ritu-

ximab clepletes the B-ccll clone producing ADAMTSJ 3 inhibitor y antibodies leading to a remission of the discase. So far - 60 patients have been u·eatécl documcn ting a 90 % CR rate and the effectiveness of this agen t i 11 terms of i ncreasing A.DAMTS13 activity and eradicaLing the ìnhibitor. Cu rrently a prospective randomited clìnìcal u;aJ in which Rit uximab therapy wi ll be added or not t0 plasma exchange in idiopathic TIP has been proposed hy ù1e Trasfusion Medicine Hemostatis C::linical Trials Network (Fig 5)

References

1. Rock G.A et al.: Comparison ofp!asnu, exrhange wilh plcmna infnsion in the lrealment of thrombotir thrombocytopenir purpura Canadian Apheresis Stmly Group NJM 1991.

2 . Moake J.L.: Thrombotic microangio/>alhies. NJN 2002.

3. Sadler J.E. et al.: RPcent rlllvances in 17u-om/Jotic Thrmnbocylopenic Pu1pura. Hemathology 2004.

4. GeorgeJ.N.: Thrombolic Thrombocytopenir Pu1tmra. NJM 2006.

5. George J.N. et al.: Rit.uximab therapy Jor thrombotic Lhrombocylopenir /n.ajmra: a jJroposed study of the Transfusion Medicìne/ Hemostasis Clinica[ Trial~ Network with a systematic revi,{JU) of Rituximn.b therapy /or immuttemediated disorders. J CAph 2006.

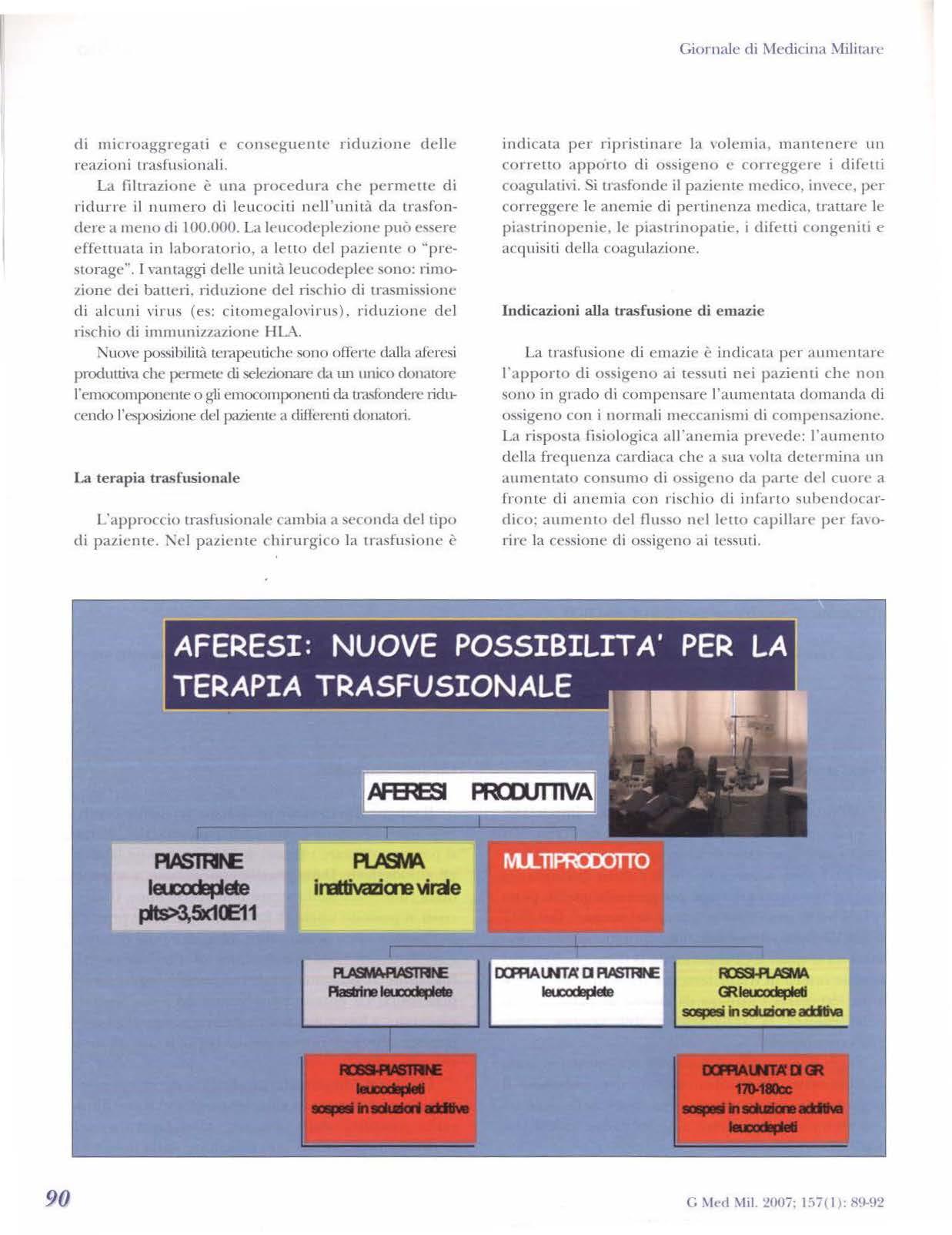

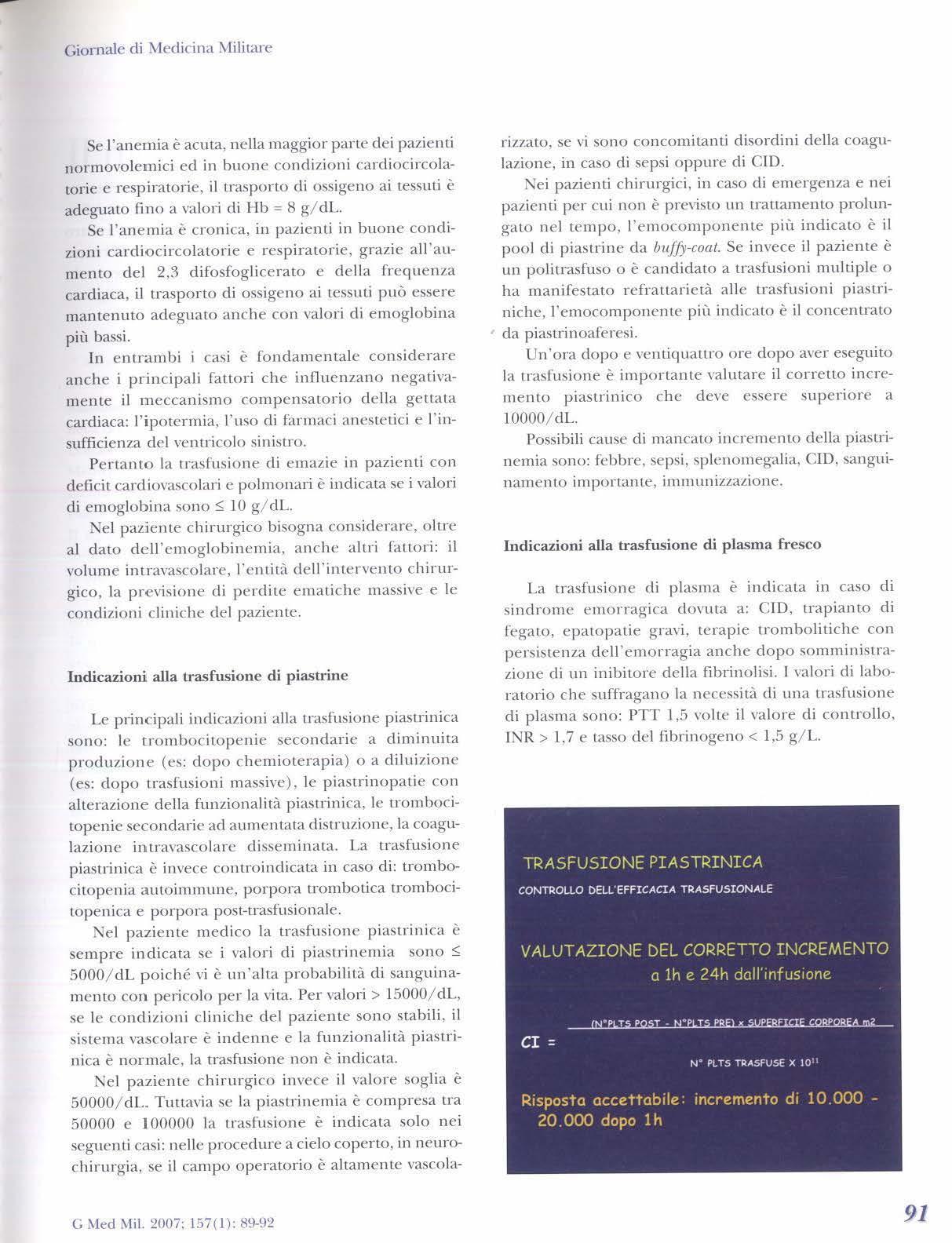

" Prof • t:mal/Jlògia, Univ mitlÌ ·ca111pw ./JiQ-J/Pdico • Homa.