paola gallo rosa romano

Educare al progetto sostenibile

La serie di pubblicazioni scientifiche Ricerche | architettura, design, territorio ha l’obiettivo di diffondere i risultati delle ricerche e dei progetti realizzati dal Dipartimento di Architettura DIDA dell’Università degli Studi di Firenze in ambito nazionale e internazionale. Ogni volume è soggetto ad una procedura di accettazione e valutazione qualitativa basata sul giudizio tra pari affidata al Comitato Scientifico Editoriale del Dipartimento di Architettura. Tutte le pubblicazioni sono inoltre open access sul Web, per favorire non solo la diffusione ma anche una valutazione aperta a tutta la comunità scientifica internazionale. Il Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze promuove e sostiene questa collana per offrire un contributo alla ricerca internazionale sul progetto sia sul piano teorico-critico che operativo. The Research | architecture, design, and territory series of scientific publications has the purpose of disseminating the results of national and international research and project carried out by the Department of Architecture of the University of Florence (DIDA). The volumes are subject to a qualitative process of acceptance and evaluation based on peer review, which is entrusted to the Scientific Publications Committee of the Department of Architecture (DIDA). Furthermore, all publications are available on an open-access basis on the Internet, which not only favors their diffusion, but also fosters an effective evaluation from the entire international scientific community. The Department of Architecture of the University of Florence promotes and supports this series in order to offer a useful contribution to international research on architectural design, both at the theoretico-critical and operative levels.

ricerche | architettura design territorio

ricerche | architettura design territorio

Coordinatore | Scientific coordinator Saverio Mecca | Università degli Studi di Firenze, Italy Comitato scientifico | Editorial board Elisabetta Benelli | Università degli Studi di Firenze, Italy; Marta Berni | Università degli Studi di Firenze, Italy; Stefano Bertocci | Università degli Studi di Firenze, Italy; Antonio Borri | Università di Perugia, Italy; Molly Bourne | Syracuse University, USA; Andrea Campioli | Politecnico di Milano, Italy; Miquel Casals Casanova | Universitat Politécnica de Catalunya, Spain; Marguerite Crawford | University of California at Berkeley, USA; Rosa De Marco | ENSA Paris-LaVillette, France; Fabrizio Gai | Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Italy; Javier Gallego Roja | Universidad de Granada, Spain; Giulio Giovannoni | Università degli Studi di Firenze, Italy; Robert Levy| Ben-Gurion University of the Negev, Israel; Fabio Lucchesi | Università degli Studi di Firenze, Italy; Pietro Matracchi | Università degli Studi di Firenze, Italy; Saverio Mecca | Università degli Studi di Firenze, Italy; Camilla Mileto | Universidad Politecnica de Valencia, Spain | Bernhard Mueller | Leibniz Institut Ecological and Regional Development, Dresden, Germany; Libby Porter | Monash University in Melbourne, Australia; Rosa Povedano Ferré | Universitat de Barcelona, Spain; Pablo RodriguezNavarro | Universidad Politecnica de Valencia, Spain; Luisa Rovero | Università degli Studi di Firenze, Italy; José-Carlos Salcedo Hernàndez | Universidad de Extremadura, Spain; Marco Tanganelli | Università degli Studi di Firenze, Italy; Maria Chiara Torricelli | Università degli Studi di Firenze, Italy; Ulisse Tramonti | Università degli Studi di Firenze, Italy; Andrea Vallicelli | Università di Pescara, Italy; Corinna Vasič | Università degli Studi di Firenze, Italy; Joan Lluis Zamora i Mestre | Universitat Politécnica de Catalunya, Spain; Mariella Zoppi | Università degli Studi di Firenze, Italy

paola gallo rosa romano

Educare al progetto sostenibile

Il volume è l’esito di un progetto di ricerca condotto dal Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze. La pubblicazione è stata oggetto di una procedura di accettazione e valutazione qualitativa basata sul giudizio tra pari affidata dal Comitato Scientifico del Dipartimento DIDA con il sistema di blind review. Tutte le pubblicazioni del Dipartimento di Architettura DIDA sono open access sul web, favorendo una valutazione effettiva aperta a tutta la comunità scientifica internazionale.

Hanno collaborato al corso: Paola Gallo, docente titolare del Laboratorio di Progettazione Ambientale Rosa Romano, docente per il modulo Progettazione dei Sistemi Costruttivi Cristina Carletti, docente per il modulo Tecniche del Controllo Ambientale Alessandra Donato, cultore della materia Alfredo Di Zenzo, cultore della materia

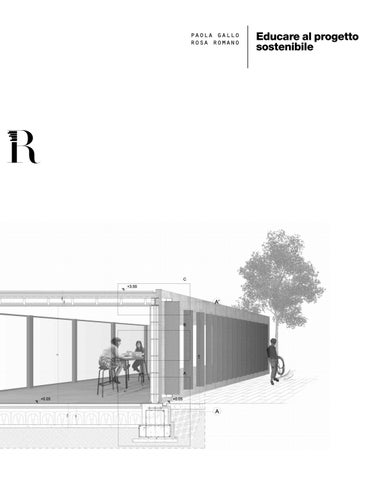

in copertina Immagine tratta dagli elaborati di progetto degli studenti: B. Battaglia , V. Romita, C. Rossin , E. Sartoni.

progetto grafico Laboratorio Comunicazione e Immagine Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Firenze Susanna Cerri Matteo Zambelli

© 2017 DIDAPRESS Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Firenze via della Mattonaia, 14 Firenze 50121 ISBN 9788896080788

Stampato su carta di pura cellulosa Fedrigoni X-Per

indice

Prefazione Marco Sala

7

Il contributo dell’amministrazione pubblica del Comune di Lucca Francesca Pierotti

11

Introduzione Paola Gallo

15

Capitolo 1. La progettazione ambientale. Riflessioni teoriche Educare al progetto sostenibile Paola Gallo

21 23

Progettare edifici energeticamente sostenibili Cristina Carletti

31

Sistemi costruttivi innovativi per edifici nZEB Rosa Romano

39

Comunicare il progetto ambientale Alfredo Di Zenzo

45

Capitolo 2. I seminari didattici Il seminario sull’edilizia scolastica Rosa Romano

51 53

Progetto di riqualificazione e ampliamento della Scuola primaria “C. Piaggia” 63 Progetti di riqualificazione e ampliamento della Scuola primaria “San Donato” 81 Progetto di riqualificazione e ampliamento della Scuola primaria “San Marco” 123 Insediamenti produttivi sostenibili. Il modello APEA della Toscana Aldo Nepi

139

Il seminario sulle aree produttive ecologicamente attrezzate Paola Gallo

145

Progetto di riqualificazione della Apea industriale “Le Bocchette”

153

Edilizia scolastica. Analisi delle emergenze e delle opportunità. Il seminario Sustainable School for Med Area Paola Gallo, Rosa Romano

199

Bibliografia

209

Biografie 215

prefazione Marco Sala

prof. Ordinario e Direttore del Centro Interuniversitario ABITA

L’esperienza del Laboratorio di Progettazione Ambientale, che mi ha visto partecipe sin dal suo inizio come decano di riferimento per l’Area disciplinare ICAR 12, è stata avviata nell’ambito del corso di laurea quinquennale del Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze da circa dieci anni. I Laboratori di Progettazione Ambientale del IV anno del Dipartimento di Architettura hanno sviluppato fin dal loro esordio un approccio sostenibile e olistico della progettazione, articolato alle diverse scale di intervento e focalizzato allo studio degli aspetti innovativi della tecnologia. In particolare, gli studenti sono stati chiamati a sviluppare strategie di Architettura Bioclimatica finalizzate all’uso di materiali biocompatibili, di integrazione di energie rinnovabili e del verde nell’architettura. Questa impostazione riflette le esperienze di didattica e di ricerca sviluppate in oltre venti anni dal Centro ABITA, con una visione sia nazionale che internazionale, attraverso rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con altri Centri di Ricerca, ma anche con le aziende di produzione di componenti e con le imprese di costruzioni. Le problematiche energetiche e il concetto di sostenibilità applicato alle trasformazioni progettuali alle varie scale richiedono oggi nuovi strumenti di conoscenza che devono integrarsi con le tradizionali competenze dell’architetto risolvendo i conflitti e impostando le priorità delle scelte sostenibili. Durante quest’interessante avventura didattica sono stato accompagnato da numerosi docenti e ricercatori che mi hanno supportato e affiancato nell’attività formativa con passione ed entusiasmo, contribuendo ad arricchire con idee e suggerimenti la ricerca continua di modelli e metodi finalizzati al trasferimento della conoscenza dalla scala didattica all’applicazione progettuale reale di temi inerenti l’architettura Bioclimatica e le Tecnologie Innovative per l’Ambiente. È con molto piacere pertanto che presento i risultati sviluppati nell’ambito del Laboratorio di Progettazione Ambientale dell’anno accademico 2015/2016 coordinato da Paola Gallo, coadiuvata nella docenza del modulo di Progettazione dei Sistemi Costruttivi da Rosa

8

educare al progetto sostenibile • paola gallo, rosa romano

Romano; risultati che possono essere letti come eccellente sintesi di alcune delle esperienze condotte in parallelo in questi anni e dedicate al tema della sostenibilità Ambientale e dell’Efficienza Energetica degli Edifici. Il libro ha il pregio di fornire un’analisi completa del complesso processo di organizzazione inerente la struttura metodologica e organizzativa del Laboratorio articolato in momenti di approfondimento teorico e di esercitazione progettuale, entrambi finalizzati allo sviluppo di un progetto complesso che porti lo studente a riflettere sulla necessità di adottare soluzioni tecnologiche di impianto e di involucro innovative capaci di incidere positivamente sull’impatto ambientale degli edifici e parallelamente su quello del luogo urbano in cui sono collocati. I saggi di approfondimento teorico sono frutto di un’analisi ricca di dettagli e valutazioni che, prendendo spunto dalla definizione canonica di Progettazione Ambientale, riesce a esplicitare la necessità di ampliare i processi compositivi tradizionali attraverso la maturazione di una coscienza etica legata all’approccio sostenibile che traguardi la costruzione di modelli tangibili del fare architettura per la città di domani. Nell’ambito di un sistema universitario in continua evoluzione, che non può più prescindere dallo sviluppo di modelli legati al concetto di efficienza energetica e di sviluppo sostenibile, l’esperienza presentata in queste pagine dimostra come fondamentale la necessità di sviluppare nuovi percorsi di formazione universitaria di matrice ambientale nell’ambito dei quali i giovani architetti siano educati al confronto con i temi reali del costruire e siano resi capaci di trasformare in risorse i vincoli legislativi sempre più restrittivi inerenti alla progettazione degli edifici pubblici e privati che secondo le normative nazionali dovranno ridurre nei prossimi anni i loro consumi energetici, quasi azzerandoli. I risultati dell’esperienza progettuale delle mie giovani colleghe, centrati su due temi attuali quali la progettazione degli edifici scolastici e delle aree produttive ecologicamente attrezzate, dimostrano come un percorso formativo di tipo olistico centrato sull’integrazione dei temi della tecnologia dell’architettura e della progettazione sostenibile sia capace di accrescere la consapevolezza dei giovani studenti in merito alla necessità di sviluppare proposte compositive in grado di scendere alla scala del dettaglio esecutivo e di diventare operative e competitive rispetto alle esigenze del mercato del settore delle costruzioni, in cui gli stessi sono chiamati ad entrare alla fine del loro percorso universitario. Il quadro di riferimento generale rimane quello delle discipline dell’area tecnologica, che comprendono le tematiche inerenti al processo edilizio nelle sue fasi di progettazione, organizzazione e realizzazione, le tematiche relative al controllo della qualità del

prefazione • marco sala

prodotto edilizio, le problematiche delle fasi di gestione e manutenzione, le tematiche ambientali ed energetiche. In questo contesto il tema dell’edilizia scolastica assume un particolare interesse sia per il ruolo strategico che viene oggi riconosciuto a questo comparto, sia per la possibilità offerta dai diversi casi di studio: dagli edifici degli anni Trenta, a quelli della ricostruzione postbellica, a quelli prefabbricati. Ogni caso presenta esigenze diverse e richiede progettazioni differenziate e diverse soluzioni tecnologiche. Lavorare in sinergia con le Pubbliche Amministrazioni, portare all’interno del corso di laurea l’esperienza e il confronto con le aziende produttrici, attraverso il ciclo di incontri tematici “Sostenibilità e progetto. La parola alle aziende”, sono quindi state esperienze determinanti per proiettare nel futuro una dimensione nuova di formazione universitaria in cui lo spazio e il tempo dello studio e della ricerca si completino con la dimensione della socialità, dell’integrazione culturale, del progresso tecnologico, valorizzando il contesto ambientale in cui è inserita l’attività didattica descritta con cura e dettaglio nelle pagine di questo libro, che spero diventi un riferimento tangibile dei risultati conseguibili attraverso la partecipazione al Laboratorio di Progettazione Ambientale, anche e soprattutto per gli studenti dei prossimi anni.

9

il contributo dell’amministrazione pubblica del comune di lucca Francesca Pierotti

•

Assessore Edilizia scolastica del Comune di Lucca

Henning Larsen Architects Kolding Campus, ©Hufton+Crow

È con piacere che scrivo questa breve nota introduttiva alla presente pubblicazione perché il lavoro coordinato dalle prof.sse Paola Gallo e Rosa Romano, attraverso il Laboratorio di Progettazione Ambientale della Scuola di Architettura dell’Università di Firenze, è stato da me particolarmente apprezzato. Occuparsi oggi di edilizia scolastica nel ruolo di amministratore pubblico è una sfida impegnativa. Il patrimonio edilizio esistente ha ormai una evidente vetustà rispetto ai requisiti e agli standard richiesti sia dalle normative tecniche sia dalle nuove forme di insegnamento. Il quotidiano è fatto di ascolto di genitori e insegnanti, di analisi delle criticità emergenti e di ricerca continua di fondi per risanare o ristrutturare immobili a destinazione scolastica, nel tentativo di dare risposte adeguate alle famiglie e agli operatori di settore che si rivolgono all’Amministrazione per chiedere interventi sempre più urgenti e immediati. Tutto ciò è spesso molto difficile. Le risorse economiche degli enti per la manutenzione ordinaria sono purtroppo insufficienti e inoltre questa da sola non basta più; c’è bisogno di ripensare totalmente il modello scolastico e quindi gli edifici stessi. Fortunatamente a fianco dell’attività quotidiana sopra descritta, e direi quasi totalizzante, nascono anche collaborazioni e progetti dal respiro più ampio che consentono di immaginare che nel lungo periodo sia possibile realizzare ulteriori interventi capaci di dare risposte ancora migliori a quelle famiglie, ma soprattutto a quei bambini e a quei ragazzi che abiteranno e vivranno gli spazi scolastici. Con questo spirito nasce la collaborazione tra il Comune di Lucca e l’Università di Firenze, e in particolare con la prof. Paola Gallo e l’arch. Rosa Romano che una mattina di qualche tempo fa ho incontrato nel mio ufficio e con le quali la sintonia è stata immediata. Sono quindi seguiti diversi incontri molto costruttivi grazie anche all’ aiuto dei tecnici del settore edilizia scolastica e del geometra Marco Acampora, che ringrazio per la professionalità dimostrata in questi anni. L’Ente comunale ha messo a disposizione la documentazione tecnica sulla quale gli studenti del corso di Architettura hanno potuto elaborare idee, valutare soluzioni, immaginare nuovi spazi e nuove strutture, per dare forma alle nuove esigenze che l’Amministrazione, ma soprattutto il mondo della scuola, aveva richiesto. Nel giorno della presentazione ufficiale degli elaborati è stato per me emozionante vedere

12

educare al progetto sostenibile • paola gallo, rosa romano

come quegli edifici su cui noi avevamo evidenziato delle problematiche avessero stimolato il lavoro degli studenti e offerto ottime soluzioni conformi alle nostre aspettative. La ricerca dell’efficienza energetica, della relazione tra gli spazi, lo studio accurato della qualità dei materiali e delle strutture hanno prodotto soluzioni progettuali che renderanno gli immobili, una volta adeguati e ristrutturati, dei punti di riferimento anche per i quartieri stessi in cui essi insistono. In un territorio fragile come il nostro è quanto mai necessario che il patrimonio edilizio possa essere ripensato con soluzioni tecniche e architettoniche capaci di sposare i criteri della sostenibilità ambientale e dell’adeguatezza strutturale, anche dal punto di vista sismico, garantendo altresì piena accessibilità agli spazi. Investire nella scuola significa anche questo: rendere accoglienti e sicuri i luoghi di educazione delle nuove generazioni, conferendo all’edificio scolastico stesso quel valore aggiunto tale da permettergli di diventare modello ed essere centro riconosciuto del quartiere e quindi della collettività. Sono convinta che sia stato importante avviare un progetto di collaborazione come questo, perché contribuisce a innescare quel ciclo virtuoso in cui l’arte e la tecnica propongono soluzioni che permettono alle pubbliche amministrazioni di dare risposte alle esigenze di un territorio. Ringrazio gli studenti, che hanno elaborato le proprie proposte con passione, e le dottoresse Paola Gallo e Rosa Romano, che hanno guidato e accompagnato questi studi e permesso a me e al Comune di Lucca di ottenere un materiale che potrà risultare utile nella pianificazione delle prossime attività amministrative.

pagina a fronte Richard Rogers Cupola del Reichstag, Berlino ©RosaRomano

il contributo dell’amministrazione pubblica del comune di lucca

13

introduzione Paola Gallo

prof. Associato e titolare del Laboratorio di Progettazione Ambientale

•

Padiglione Germania Milano, Expo 2014, ©RosaRomano

Affrontare il tema del progetto secondo le disposizioni e gli indirizzi di sostenibilità ambientale richiede un attento studio per dare origine a luoghi e ad ambienti di vita in grado di soddisfare le mutevoli esigenze dell’uomo e di adeguarsi ai relativi cambiamenti dell’ambiente mediante l’uso di sistemi flessibili, reversibili e assolutamente ecocompatibili, facendo ricorso alle risorse disponibili e possibilmente reinseribili nei cicli di vita naturali. La Progettazione Ambientale, quindi, rappresenta nell’ambito del percorso formativo dello studente in architettura una disciplina trasversale che si inserisce all’interno del lungo percorso evolutivo del progetto che riguarda il complesso rapporto tra uomo, ambiente e tecnologia. Così facendo, l’insegnamento della disciplina del progetto viene filtrata da una nuova cultura che confluisce nei concetti imprevisti e affascinanti quali l’importanza dell’aspetto sociologico e antropologico nella trasformazione dell’ambiente, il rispetto dell’autonomia delle culture e delle tradizioni del luogo, l’attenzione alle risorse energetiche disponibili e la coscienza del possibile esaurimento delle stesse e, soprattutto, l’importanza del concetto di ‘limite’ nel percorso evolutivo della società moderna. L’impresa del progettare ‘con e per’ l’Ambiente viene quindi progressivamente arricchita della crescente attenzione al problema della sostenibilità e, in particolare, del risparmio energetico, del riciclaggio dei materiali e del benessere dell’uomo in relazione al suo contesto di vita; tutto ciò considerando il tema della progettazione ambientale non solo come elemento legato agli aspetti compositivi dello spazio, ma ampliandone il valore al concetto più significativo di luogo, capace di unificare le ragioni del progetto con le peculiarità del contesto, nella considerazione delle differenze e delle identità, in cui l’architettura s’inserisce. Seguendo questo pensiero, l’antropologo americano Marston J. Fitche elabora un’approfondita riflessione sul rapporto tra architettura e ambiente definendo l’edificio come un dispositivo di regolazione delle interazioni con l’ambiente; analogamente all’organismo vivente, l’edificio può essere descritto in termini sistemici come un’entità che funziona scambiando con l’ambiente in cui è inserito informazione, energia, materia (Fitche J.M.,1980). ‘L’umanizzazione’ del progetto di architettura, che passa attraverso un’attenta analisi di tutti i fattori

16

educare al progetto sostenibile • paola gallo, rosa romano

fisici e tecnologici, storici e psicologici dell’uomo, implica che l’aspetto tecnologico si eriga a controllo dell’uso appropriato delle risorse di cui l’edificio necessita e del conseguente miglioramento del benessere degli ambienti di vita. Non solo, in questa nuova cultura ‘ambientalista’, dove confluiscono concetti imprevisti e affascinanti come l’importanza dell’aspetto sociologico e antropologico nella trasformazione dell’ambiente, il rispetto dell’autonomia delle culture e delle tradizioni del luogo, nasce una ‘rinnovata’ attenzione alle risorse disponibili per il progetto, e la coscienza del possibile esaurimento delle stesse, supportata soprattutto dalla presa di coscienza del concetto di limite nel percorso evolutivo della società moderna (A. Battisti 2006). In questo contesto lo sforzo da percorrere nella nostra era si configura come il tentativo di fare interagire le esigenze dell’abitare con le condizioni ambientali al contorno, per far sì che risultino non solo bagaglio culturale, ma soprattutto input progettuale. Un pensiero condiviso nel quale la progettazione ambientale rappresenta un precorso continuo e aperto in cui sulla base del concetto più ampio di sostenibilità; dialogano costantemente: i fattori ambientali quali identità, cultura, linguaggio, natura e luogo, ed i fattori progettuali costituiti dalla concezione costruttiva, i materiali, le tecnologie innovative e le risorse energetiche e climatiche. I repentini cambiamenti climatici e le innovazioni tecnologiche che stanno modificando, sotto il profilo culturale, sociale e tecnologico, l’attuale scenario professionale nel quale si troverà a operare il futuro architetto ci impongono quindi l’esigenza di formare operatori sempre più capaci di prefigurare e, conseguentemente, affrontare la complessità delle trasformazioni urbane, del territorio e del paesaggio, ossia di gestire un numero maggiore di fattori per conseguire una qualità del progetto sempre più diffusa. La volontà di raccogliere in questa pubblicazione i risultati delle attività progettuali svolte durante il Laboratorio di Progettazione Ambientale1 nasce dalla considerazione che per ricostruire una cultura diffusa dell’abitare è necessario, oggi più che mai, trasferire alle nuove generazioni metodi e strumenti per un approccio progettuale attento alla complessa dimensione uomo-ambiente; questo comporta la necessità di individuare gli aspetti qualitativi di controllo e i trasferimenti di tecnologie e materiali in un’ottica ambientalmente consapevole, per giungere a una sintesi progettuale capace di rappresentare una sostenibilità di approccio, ma soprattutto una sostenibilità di contenuto, legata ai nuovi requisiti, ormai indiscutibili ed imprescindibili, di reversibilità, flessibilità e resilienza del progetto. 1 Il Laboratorio di Progettazione Ambientale, è una disciplina inserita al 4° anno del percorso di laurea in Architettura a ciclo unico dell’Università degli Studi di Firenze. In questa pubblicazione sono raccolti i lavori del Laboratorio di Progettazione Ambientale tenuto dalla prof.ssa Paola Gallo per l’a.a. 2015/2016.

introduzione • paola gallo

I contenuti di questa pubblicazione sono destinati a chi si dovrà confrontare con l’importanza del ‘comportamento ambientale’, inteso come parametro aggiuntivo di progetto, così come della gestione delle risorse. L’intento è quello di offrire a una nuova generazione di architetti, attraverso la sperimentazione didattica, gli strumenti per affrontare la complessità metodologica del progetto, che si traduce inevitabilmente in una complessità esecutiva e che è riconducibile alle fasi di analisi, elaborazione e verifica attuabili con una pluralità di strumenti (tools e software dedicati) secondo un iter processuale ricorsivo, non lineare, che parte dall’analisi dei dati del sistema antropico (attraverso l’excursus storico, culturale, tradizionale, architettonico e materiale), di quello biofisico (con lo studio della vegetazione, dell’orografia e dello stato dei suoli) fino a quello climatico (con lo studio del soleggiamento, della ventilazione e dei dati climatici). Tutto in relazione al fatto che oggi l’ottimizzazione delle scelte funzionali, tecnologiche e morfologiche, che vengono riportate in riferimento alle fasi di concezione, progetto definitivo e progetto esecutivo, deve essere finalizzata, oltre che alla coerente integrazione con il clima, anche alla salvaguardia ambientale. Come sottolinea Rosario Giuffrè: “va riaffermato che la Progettazione Ambientale è una disciplina dinamica, umana perché funzionale all’uomo e quindi, di riflesso, al suo ambiente” (Giuffrè R., 2014). Con l’intento specifico di invitare i futuri progettisti a cogliere questa sfida, i contenuti del presente volume sono stati articolati secondo tre diverse sezioni, dove, alla trattazione metodologica dei docenti del Laboratorio di Progettazione Ambientale, tenuto presso il Corso di laurea in Architettura a ciclo unico dell’Università degli Studi di Firenze, si alternano i risultati ottenuti dagli studenti che vi hanno partecipato, ai quali si aggiunge la breve esperienza di un seminario tematico svolto in collaborazione con una università straniera. La prima sezione, affidata ai testi concettuali, concentra la sua attenzione sulle modalità dell’insegnamento e sugli argomenti delle lezioni teoriche impartite durante l’anno; è una sezione che inquadra la disciplina della Progettazione Ambientale dal punto di vista della sensibilità ambientale al progetto e da quello dell’uso degli strumenti per la modellazione e il controllo del progetto, fino alla sua comunicazione. Viene poi sviluppata una breve trattazione che inquadra l’ambito disciplinare all’interno del quale si è svolto il percorso formativo e che ha fornito le linee di indirizzo progettuali adottate poi nella fase applicativa dagli studenti, durante lo svolgimento delle esercitazioni progettuali. La seconda sezione del volume è dedicata alla fase di progettazione, e quindi alla presentazione dei risultati del laboratorio di Progettazione Ambientale; questa viene suddivisa per gli argomenti trattati.

17

18

educare al progetto sostenibile • paola gallo, rosa romano

I lavori presentati sono stati infatti articolati secondo i due seminari progettuali, oggetto delle esercitazioni, che hanno impegnato gli studenti nel confronto con il tema dell’edilizia scolastica in risposta all’emergenza in cui versa il patrimonio edilizio adibito alle attività formative, e con il tema della la riqualificazione delle aree produttive, ad oggi porzioni di territori dequalificati che necessitano di interventi sostanziosi per restituire alla collettività ampie zone di territorio, che hanno ormai perso la loro appetibilità non solo commerciale, ma soprattutto ambientale e sociale. Completa il volume una terza sezione che contiene i risultati di un seminario realizzato in collaborazione con l’Universidad De Boyacá, in Colombia; in questa occasione, un gruppo di studenti provenienti dalla Facoltà di Architettura della città di Tunja, in visita presso l’Ateneo fiorentino, ha svolto una intensa attività di laboratorio, unitamente agli studenti italiani, sul tema della progettazione ambientale dell’edilizia scolastica, focalizzando l’attività didattica sul concorso delle ‘scuole innovative’, lanciato dal governo italiano. Chiude la pubblicazione la sezione che presenta i protagonisti del Laboratorio di progettazione Ambientale: gli studenti che ne hanno preso parte2 e che hanno reso possibile questa pubblicazione, offrendo il risultato del loro lavoro progettuale, condotto durante i seminari, come materiale indispensabile per questa pubblicazione. Un giusto riconoscimento a chi ha messo passione e dedizione nel lavoro che ha sviluppato durante tutto l’anno accademico e ha seguito con impegno e bramosia di apprendimento le indicazioni che i diversi docenti, che si sono avvicendati nelle lezioni teoriche e che li hanno seguiti nel lavoro progettuale, hanno impartito loro durante tutto il percorso formativo.

Bibliografia Battisti 2006, La Qualità ambientale delle Architetture di interno. Procedure e strumentazioni tecniche per la costruzione e gestione degli spazi a conformità ecologica, Alinea, Firenze. Fitch J.M. 1980, La Progettazione ambientale. Analisi interdisciplinare dei sistemi di controllo dell’ambiente, Franco Muzzio Editore, Padova.

pagina a fronte Richter Dahl Rocha & Associés SwissTech Convention Center, Losanna, © Fernando Guerra

Giuffrè R. 2014, La progettazione ambientale, una disciplina umanistica, non un mestiere tecnico, in de Saint Mihiel A.C. (a cura di), Tecnologia e progetto per la ricerca in architettura, Edizioni CLEAN, Napoli. Grosso M., Peretti G., Piardi S., Scudo G. 2005, Progettazione ecocompatibile dell’architettura. Concetti e metodi, strumenti d’analisi e valutazione, esempi applicativi. energia, edifici, spazi esterni, suolo, materiali, Sistemi Editoriali, Napoli. 2 Il Laboratorio di Progettazione Ambientale tenuto dalla prof.ssa Paola Gallo per l’a.a. 2015/2016, è stato seguito da circa 50 studenti frequentanti, di cui solo una parte ha inteso partecipare a questa pubblicazione elaborando il materiale prodotto durante i seminari.

introduzione

19

Capitolo 1 La progettazione ambientale Riflessioni teoriche

educare al progetto sostenibile Paola Gallo

•

prof. Associato e titolare del Laboratorio di Progettazione Ambientale

John Rennie & Michael Collins Associates Dublino, Chq Building, ©RosaRomano

La scala degli impatti antropici sui sistemi di vita della Terra, comprovata dai rapidi cambiamenti climatici, le direttive internazionali in materia di sviluppo sostenibile, i rigorosi e stringenti requisiti previsti dalla legislazione hanno contribuito al riconoscimento del ruolo significativo che rivestono l’istruzione universitaria nell’affrontare queste sfide. Risulta evidente, in particolare, come le discipline collegate all’architettura e al mondo dell’edilizia devono agire in modo appropriato e deciso in quanto fattori chiave nella riduzione delle emissioni globali e, più in generale, nella risoluzione delle questioni ambientali. Alla formazione è stata infatti comprensibilmente attribuita la notevole responsabilità di impegnarsi ad affrontare i temi relativi all’agenda sulla Sostenibilità1, sebbene vi siano numerosi ostacoli che devono ancora essere superati. Al fine quindi di migliorare sensibilmente le modalità di formazione e avvicinarsi all’obiettivo di integrare la sostenibilità ambientale all’interno della progettazione architettonica a scala edilizia e urbana, nel percorso formativo dei giovani architetti la disciplina della Progettazione Ambientale gioca un ruolo nodale tra diverse materie con contenuti affini e complementari, per favorire la conoscenza, le abilità e le competenze in materia di progettazione ambientale sostenibile. Un percorso formativo che nel caso specifico del Laboratorio di Progettazione Ambientale, tenuto presso il Corso di laurea in Architettura a ciclo unico presso la Scuola di Architettura di Firenze, i cui risultati vengono illustrati in questa pubblicazione, viene inteso come ‘laboratorio congiunto’, luogo nel quale le conoscenze e le esperienze pratiche in ambito ambientale sostenibile, istruite dai docenti e dai ricercatori, ma anche dal mondo professionale, vengano trasferite agli studenti e articolate secondo tre tipologie di attività: quella teorica (temi e principi), analitica (strumenti) e pratica (applicazioni e casi di studio). La scopo principale che questo laboratorio persegue consiste nel realizzare ambienti di vita capaci di soddisfare le mutevoli esigenze dell’uomo e di adeguarsi ai relativi cambiamenti dell’ambiente 1 Cfr. Progetto EDUCATE (Environmental Design in University Curricula and Architectural Training in Europe) is an Action funded by the European Commission — Energy Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) under the “Intelligent Energy Europe” 2008 Programme (Contract n. IEE/08/635/SI2.528419).

24

educare al progetto sostenibile • paola gallo, rosa romano

attraverso l’uso di sistemi flessibili, reversibili ed assolutamente ecocompatibili, e facendo ricorso alle risorse disponibili e possibilmente reinseribili nei cicli di vita naturali. Il Laboratorio di Progettazione Ambientale ha quindi lo scopo di fornire allo studente i metodi e gli strumenti necessari a una pratica della progettazione architettonica ambientalmente consapevole, alla sua fattibilità tecnica, ribaltando l’approccio al progetto: non considerando più il momento ideativo della forma come unica e assoluta condizione prevalente, ma privilegiando altresì la sperimentazione progettuale, momento in cui vengono esplicitati i valori acquisiti in chiave di sistema ambientale e dell’idea dello spazio e della conseguente forma del sistema tecnologico, in cui il prodotto e il processo si coniugano in una concezione unica per la determinazione delle esigenze funzionali ed espressive del progetto in chiave ambientale. A tal fine il progetto formativo di questo Laboratorio, di cui nei capitoli successivi se ne illustrano i risultati attraverso i lavori degli studenti, è stato orientato secondo le seguenti fasi: 1. Fase teorica di sensibilizzazione Questa fase ha lo scopo di ampliare la conoscenza dei valori chiave e dei principi della sostenibilità ambientale, nello specifico, delle potenzialità offerte dai materiali tradizionali e innovativi e delle tecnologie nello strutturare il progetto. Per dare seguito a questa fase, gli studenti vengono coinvolti nelle attività divulgative condotte da relatori (docenti e ricercatori) che illustrano i principi e i valori della sostenibilità come introduzione alle sfide contemporanee e come ispiratori della forma architettonica, al fine di trasferire l’entusiasmo e l’impegno alla progettazione sostenibile attraverso l’introduzione delle competenze necessarie per mettere in atto creativamente le idee progettuali. L’obiettivo è di una didattica improntata al learning by doing, basata su esercitazioni pratiche e sull’esplorazione dei temi principali della progettazione ambientale e delle conoscenze teoriche, con l’intento di coinvolgere gli studenti nel loro apprendimento, di ispirare entusiasmo per gli aspetti della sostenibilità in architettura e di indirizzare la loro sensibilità verso lo sviluppo di un linguaggio architettonico basato sulla progettazione ambientale sostenibile; tutto questo in una ambiente di cooperazione tra gli studenti stessi, favorendo una interazione dinamica in aula in stretta collaborazione con i docenti. In questa fase vengono introdotti i quadri normativi generali in forma di parametri minimi di riferimento (si pensi alla prestazione energetica degli edifici2 o al rispetto dei Criteri Rif. Direttiva Europea 2010/31/UE nel rispetto della Legge 90/2013 quale applicazione della Direttiva Europea 2010/31/UE (Recast) sulle prestazioni energetiche degli edifici

2

educare al progetto sostenibile • paola gallo

ambientali minimi introdotti recentemente dal legislatore3), così come gli strumenti e le regole pratiche a supporto delle singole scelte progettuali contribuendo così a definire la fattibilità delle possibili soluzioni. Gli studenti dopo questa fase devono dimostrare, oltre alla conoscenza dei valori chiave e dei principi della progettazione ambientale sostenibile relativi sia all’edilizia storica e contemporanea sia agli spazi urbani, quelle che sono le potenzialità offerte dai materiali tradizionali e innovativi e dalle tecnologie avanzate per strutturare il progetto, e le opportunità offerte dalle procedure e dal controllo di gestione del progetto, mantenendo una stretta relazione con le altre discipline nel settore delle costruzioni. Al termine di questa fase, il percorso del Laboratorio contempla una verifica delle conoscenze attraverso la presentazione di elaborati grafici e di una relazione tecnica, al fine di poter dimostrare le abilità necessarie ad assumere una posizione critica nei confronti delle ampie questioni e degli obiettivi della sostenibilità, unitamente alle conoscenze relative all’elaborazione di strategie preliminari di progettazione ambientale per gli edifici oggetto delle esercitazioni, formulate in base al luogo e alla cultura materiale, al clima, ai materiali e alle tipologie costruttive locali, comunicando il progetto attraverso elaborazioni grafiche originali. 2. Fase analitica di validazione Questa fase ha lo scopo di offrire un supporto alla validazione del progetto ambientalmente sostenibile, in modo da consolidare, combinare e sviluppare le conoscenze, valutando i problemi e proponendo soluzioni originali, e rafforzare così il ruolo della progettazione come occasione di indagine e confronto. Per dare seguito a questa fase vengono coinvolti nel Laboratorio relatori (provenienti dal mondo accademico e da quello delle professioni) che illustrano strumenti operativi (tools e software), casi studio ed esempi pratici, al fine di identificare, confrontare e valutare gli impatti ambientali e le prestazioni dei progetto oggetto di studio. In questa fase analitica il Laboratorio si arricchisce inoltre delle competenze provenienti dal mondo della produzione con interventi mirati di imprese di costruzioni e aziende produttrici componenti per l’edilizia che presentano le novità sul mercato e le soluzioni più avanzate in ambito tecnologico utili al progetto di architettura4. 3 Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Aggiornamento dell’allegato 1 “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione” del decreto ministeriale del 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016). 4 Vedi il capitolo “Sistemi costruttivi innovativi per edifici NZEB” in questo stesso volume.

25

26

educare al progetto sostenibile • paola gallo, rosa romano

Questo perché uno degli obiettivi del Laboratorio di Progettazione Ambientale è il coinvolgimento della pratica professionale nell’insegnamento accademico per sottolineare l’importanza di una visione a lungo termine e della promozione di opportunità per favorire continui scambi di esperienze, competenze, dati provenienti dalla ricerca scientifica e dal mondo professionale basati sulla pratica e sul know-how. È sempre più necessario, infatti, acquisire non solo conoscenze, abilità e competenze, ma anche capacità di controllare la complessità dei processi di progettazione, di costruzione e demolizione in tutti i suoi aspetti interrelati, di prevenire i problemi nella realizzazione e di affrontare i propri progetti in modo innovativo, soprattutto in una prospettiva reale. Questa fase fa maturare nello studente un approccio autonomo nell’effettuare le scelte e accrescere le necessarie competenze per poter risolvere le problematiche che ne risultano, ricercando tra le molteplici tecniche quelle appropriate ad analizzare quantitativamente e qualitativamente le conoscenze. Questo tipo di approccio, condotto con l’ausilio degli strumenti software per il progetto (vedi per esempio i modelli di calcolo sviluppati per la validazione delle prestazioni dell’involucro), porta al consolidamento e alla combinazione delle conoscenze necessarie per proporre soluzioni originali. Il supporto del confronto con esempi e casi studio, illustrati dai docenti durante questa seconda fase del percorso formativo, fornisce inoltre agli studenti prove e dati affidabili sulle prestazioni facendo percepire loro quali siano le opportunità insite in un approccio siffatto. Al termine di questa seconda fase gli studenti presentano gli elaborati di progetto definitivi necessari a dimostrare le conoscenze e le abilità necessarie a identificare, confrontare e valutare gli impatti ambientali e le prestazioni degli edifici, interpretando dati e risultati per strutturare la soluzione progettuale finale; il tutto sviluppando la comprensione e la capacità di interfacciarsi con altre professioni nell’ambito del processo di progettazione. 3. Fase pratica di elaborazione La terza fase ha lo scopo di motivare e spingere gli studenti alla comprensione del tema della sostenibilità attraverso la validazione del progetto ambientalmente sostenibile elaborato, valutando i problemi e proponendo alla scala dell’esecutivo soluzioni orginali basate sul problem-based, strategia che consiste nel trovare nel problema stesso la soluzione e dare così inizio al processo di apprendimento richiesto dalla progettazione ambientale. Durante questa ultima fase gli studenti sono invitati e incoraggiati ad approfondire il progetto specializzandolo e corredandolo di tutte le informazioni tecniche necessarie per la sua realizzazione. Il percorso affrontato dagli studenti nel Laboratorio propone in questo modo un approc-

educare al progetto sostenibile • paola gallo

cio interdisciplinare al controllo della qualità in edilizia e all’innovazione dei processi di costruzione, allo scopo di: –– consentire la formazione di una consapevolezza delle criticità ambientali; –– formulare giudizi con un approccio olistico; –– introdurre lo studente alla concezione sistemica dei requisiti ambientali con l’obiettivo di rendere più efficienti e razionali i processi decisionali nel progetto; –– consentire la conoscenza di metodi e strumenti per l’analisi delle prestazioni ambientali attese in relazione alle differenti scelte di progetto nelle diverse fasi del processo progettuale; –– correlare le conoscenze acquisite allo sviluppo professionale alle varie scale di progettazione architettonica ed urbana. Il percorso formativo dell’intero Laboratorio si arricchisce inoltre delle tematiche proprie delle ‘Tecniche del controllo ambientale’ che riguardano la legislazione in materia di contenimento dei consumi energetici, le proprietà dell’involucro edilizio (opaco e trasparente), gli impianti di controllo del microclima, lo studio della luce naturale e la verifica energetica degli edifici5. Conclusioni L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, ingloba tra i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile quelli relativi all’Energia Pulita ed Accessibile, alle Città e Comunità Sostenibili, ma contempla anche l’obiettivo per un’Istruzione di qualità, sottolineando in questo modo come anche l’insegnamento giochi un ruolo fondamentale per il raggiungimento dei risultati in campo ambientale. Tutti questi obiettivi riguardano il futuro delle nuove generazioni di architetti che, da qui al 2030, si presenteranno sul mercato per amministrare risorse ambientali sempre più compromesse da un’insana gestione del passato; studenti che quindi necessitano di acquisire una coscienza della loro professione e anche di comprendere come intervenire, superando il concetto di business as usual, che ha regnato fino ad ora nel mondo delle costruzioni, con un approccio integrato al ‘benessere e alla sua sostenibilità’ capace di ripristinare il naturale equilibrio tra le tre principali dimensioni della sostenibilità ambientale, economica e sociale. I lavori presentati in questo volume sono il risultato di uno dei tanti modi per educare e sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e a supportare scientificamente e tecnicamente le azioni da compiere; risultati perfettibili nella forma e nel contenuto che tuttavia hanno sollecitato gli studenti a una presa di coscienza della necessità di progettare con e per l’ambiente. 5

Cfr. saggio “Progettare edifici energeticamente sostenibili” di Cristina Carletti in questo stesso volume.

27

28

educare al progetto sostenibile • paola gallo, rosa romano

Bibliografia AAVV 2012, State of the Art of Environmental Sustainability in professional Practice, edit by Sergio Altomonte, EDUCATE press, Department of Architecture and Built Environment, University of Nottingham UK, NG7 2RD. ISBN 978-0-9573450-7-2 .

pagina a fronte Yale University ŠEmzoFigueres

educare al progetto sostenibile

29

progettare edifici energeticamente sostenibili Cristina Carletti

•

Ricercatore e docente del modulo Tecniche del Controllo Ambientale

Pos architekten ZT KG ENERGY base, Passive house office building, Vienna ©posarchitekten

La progettazione energeticamente consapevole si basa sulla gestione di tematiche complesse che risultano fortemente interrelate; obiettivo generale consiste nell’acquisizione della capacità di verificare gli aspetti fisico tecnici fondamentali del processo progettuale per ottenere un progetto finalizzato al comfort globale ed energeticamente sostenibile. Nel modulo di Tecniche del Controllo Ambientale (TCA) del Laboratorio di Progettazione Ambientale alcune di queste tematiche sono trattate per far acquisire agli studenti una maggiore consapevolezza in tutte le fasi progettuali. Dal momento che il progetto di un edificio deve essere strutturato secondo i principi dell’approccio sostenibile, obiettivi prioritari sono l’uso consapevole delle risorse disponibili e il benessere globale degli occupanti riportando i reali bisogni dell’uomo e dell’ambiente al centro del processo progettuale. Tali obiettivi sono raggiungibili con un processo progettuale integrato basato sull’approccio esigenziale prestazionale. Il progetto dovrà quindi coniugare i temi della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico con quelli della qualità architettonica partendo da un prerequisito ritenuto strategico, che si esplica nell’analisi del sito, ovvero nella lettura analitica dei fattori ambientali e climatici sulla base dei quali verificare gli obiettivi progettuali. Per quanto attiene i requisiti inerenti la sostenibilità ambientale in questo ambito tematico viene preso in considerazione il livello di qualità energetico-ambientale del progetto valutandone le prestazioni rispetto ai seguenti principi di sostenibilità ambientale: –– risparmio di risorse; –– qualità dell’ambiente interno; –– carichi ambientali; –– qualità della gestione; –– trasporti. Tali principi sono esplicitati in forma di specifiche prestazionali e di indicatori di prestazione per ognuno dei quali il progettista dovrà esplicitare, seguendo un preciso metodo di verifica, la rispondenza alla scala di prestazione prestabilita. Il progetto di un edificio deve essere strutturato secondo i principi dell’approccio sostenibile.

32

educare al progetto sostenibile • paola gallo, rosa romano

Pertanto, obiettivi prioritari del progetto sono l’uso consapevole delle risorse disponibili e il benessere globale degli occupanti riportando i reali bisogni dell’uomo e dell’ambiente al centro del processo progettuale. Tali obiettivi sono raggiungibili con un processo progettuale integrato basato sull’approccio esigenziale-prestazionale. In sintesi, le sezioni oggetto di analisi sono: –– analisi del sito di progetto; –– strategie ambientali adottate; –– analisi dell’involucro dell’edificio; –– analisi della luce naturale; –– concept impiantistico; –– verifica energetica del progetto; –– verifica fonti di energia rinnovabile (per esempio solare termico e fotovoltaico). All’interno del modulo di TCA il materiale prodotto dagli studenti viene raccolto in forma di Book progettuale che mira a fornire in maniera completa, e al contempo sintetica, le informazioni necessarie alla descrizione del progetto stesso. Le scelte progettuali riportate devono necessariamente essere corredate da una serie di schede di materiali e prodotti utilizzati nel progetto a dimostrazione delle scelte operate. La filosofia del progetto, riportata anche nel modulo ti TCA, è quella di individuare per ogni sezione analizzata i requisiti prestazionali indicati da leggi o norme vigenti e tradurli in specifiche prestazionali e soluzioni conformi declinate nel progetto architettonico e tecnologico. Ove possibile tali requisiti vengono tradotti in indicatori quantitativi confrontati con le linee guida oggi disponibili, quando ciò non sia praticabile si forniscono indicazioni qualitative di corredo al progetto stesso. Analisi del sito di progetto L’analisi del sito, praticata attraverso la lettura critica degli elementi caratteristici del luogo di intervento, fornirà indicazioni utili al fine di attuare un uso razionale delle risorse del luogo, da integrare nel progetto, finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente. In questa sezione sono riportate le analisi condotte sul sito di progetto per quanto riguarda i dati climatici, la disponibilità di fonti rinnovabili e l’eventuale presenza di manufatti edilizi che interagiscono con il progetto stesso. Questi dati sono desumibili da codici di calcolo, utilizzati anche nell’ambito del modulo di TCA, seppure in forma semplificata, e, nello specifico, da un software per la verifica energe-

progettare edifici energeticamente sostenibili • cristina carletti

tica dell’edificio e un altro per la verifica del soleggiamento. I dati desunti ed elaborati da questi strumenti devono essere analizzati e riportati in forma critica con grafici, tabelle e schemi per comunicare efficacemente le scelte progettuali risultati dai vincoli climatici sopra descritti. L’analisi del sito è preceduta da una breve descrizione geografica e delle preesistenze (eventuali) con cui ci si deve necessariamente confrontare per ottenere un progetto integrato e consapevole per quanto attiene l’aspetto energetico e del comfort globale. Infatti, il fine ultimo da perseguire è quello dell’integrazione fra scelte architettoniche, target energetico e comfort per il quale obiettivo l’analisi del sito risulta essere un requisito strategico nell’approccio sostenibile. Strategie ambientali adottate In questa parte del Laboratorio di Progettazione Ambientale vengono analizzate le principali tematiche inerenti alla qualità energetico-ambientale del progetto. Tali aspetti vengono definiti sulla base dei principali fondamentali di sostenibilità ambientale analizzati sotto il profilo fisico-tecnico e declinati in funzione degli obiettivi specifici del progetto e della destinazione d’uso dell’edificio: forma e orientamento dell’edificio, involucro edilizio efficiente, controllo del surriscaldamento degli ambienti, uso di sistemi bioclimatici per lo sfruttamento passivo e attivo dell’energia solare, uso di sistemi di ventilazione e climatizzazione a elevata efficienza, integrazione e uso di energie rinnovabili, risparmio di risorse, qualità dell’ambiente interno (comfort globale), carichi ambientali, qualità della gestione. Una volta esplicitati tali principi in forma di specifiche prestazionali e di indicatori di prestazione conformi alla normativa vigente verranno riportate negli elaborati di progetto le soluzioni più appropriate al caso specifico operando anche un confronto sulla base di un’analisi costo/fattibilità tecnica. Gli elaborati di questa sezione comprendono essenzialmente una check-list e l’esplicitazione delle scelte ambientali per mezzo di disegni, schemi, tabelle, grafici finalizzati alla descrizione delle scelte adottate. Alla fine di questa sezione di analisi viene riportato il concept del progetto in forma schematica ma esaustiva rispetto alle strategie adottate. Analisi dell’involucro dell’edificio Nel contesto dell’analisi del sistema edificio-impianto è fondamentale definire le caratteristiche fisico-tecniche dell’involucro dell’edificio. Questa materia viene descritta esaustivamente nelle leggi e nelle normative vigenti in materia di prestazioni termoigrometriche dei componenti edilizi.

33

34

educare al progetto sostenibile • paola gallo, rosa romano

L’involucro dell’edificio di progetto è letto come un sistema termodinamico attraversato da flussi di calore ed energia che il progettista deve comprendere, analizzare e controllare. Le forme di trasmissione del calore analizzate prevalentemente in regime stazionario o periodico stabilizzato sono: la conduzione, la convezione e l’irraggiamento termico. Come esito dell’analisi termoigrometrica dell’involucro sono identificati, calcolati e verificati i principali indicatori prestazionali, essi sono: la trasmittanza termica di elementi opachi (U) e trasparenti (Uw) e la trasmittanza termica periodica (YIE), inoltre viene verificata la formazione di condensa superficiale e interstiziale (UNI EN ISO 6946:2008; UNI EN ISO 13786:2008). Per operare la verifica termoigrometrica sono analizzate le caratteristiche termofisiche dei prodotti scelti per l’involucro, quali: la conducibilità termica (λ), la massa volumica (ρ), il calore specifico a pressione costante (cp), quest’ultimo fondamentale per la determinazione del comportamento inerziale del componente. Per quanto concerne poi la verifica inerziale, attraverso il calcolo del fattore di attenuazione (fa) e dello sfasamento (S) emerge la qualità prestazionale dell’involucro, fondamentale per garantire un comportamento energeticamente efficiente anche in regime estivo. Il fine ultimo di questa analisi è operare scelte consapevoli su materiali e prodotti acquisendo la capacità critica di operare una valutazione dei prodotti presenti nel mercato. Gli elaborati di questa sezione comprendono una schedatura dei componenti di involucro opachi e trasparenti (particolare esecutivo) riportati in una sezione terra-tetto schematica dell’edificio analizzato, in cui gli indicatori prestazionali analizzati sono calcolati e riportati in forma di tabelle, e confrontati con i limiti di legge vigenti per la zona climatica del progetto. Analisi della luce naturale Il controllo dell’illuminamento naturale è uno dei requisiti che concorrono al benessere dell’organismo in relazione dinamica col contesto ambientale e in funzione del compito visivo che l’individuo svolge. Al fine di progettare edifici energeticamente efficienti, l’illuminazione naturale deve essere utilizzata nella maggiore misura possibile anche per ridurre il consumo energetico dell’illuminazione artificiale. Alle superfici vetrate è demandata la funzione di garantire il comfort visivo-percettivo (vedere l’ambiente esterno), realizzare una buona distribuzione dell’illuminamento (E) e consentire il controllo dell’abbagliamento, garantire la ventilazione naturale e ibrida.

progettare edifici energeticamente sostenibili • cristina carletti

Il quadro normativo e legislativo in materia di luce naturale è molto vasto e prende in esame differenti destinazioni d’uso, oltre alle residenze, quali: scuole, ospedali, uffici. Le problematiche da valutare, quando si approccia la progettazione della luce naturale, comprendendo vari aspetti correlati al mantenimento negli ambienti di un sufficiente illuminamento, quali il surriscaldamento estivo e l’insolazione diretta negli ambienti, l’abbagliamento, la continua variazione di intensità luminosa e la disuniformità di illuminamento, le dispersioni termiche attraverso le finestre e la possibile condensa sui vetri, le infiltrazioni di aria, nonché possibili ombre portate da ostruzioni esterne che non correttamente valutate possono condurre a una stima errata dei guadagni termici invernali. La luce naturale deve essere valutata sia dal punto di vista quantitativo, per mezzo del fattore medio di luce diurna (FLDm), sia dal punto di vista qualitativo, con software dedicati che evidenzino all’interno di ambienti campione la distribuzione del FLDm e dell’illuminamento in varie stagioni dell’anno, una volta inseriti anche gli arredi. In particolare, il fattore di luce diurna medio viene calcolato sul progetto in funzione dei seguenti parametri: la superficie vetrata della finestra (Af), il coefficiente di trasmissione luminosa del vetro (t), il fattore finestra (ε), inteso come rapporto tra illuminamento della finestra e la radianza del cielo, l’estensione complessiva delle superfici che delimitano l’ambiente interno (Stot), il coefficiente medio pesato di riflessione luminosa delle superfici interne (rm) e un coefficiente che tiene conto dell’arretramento del piano della finestra rispetto al filo esterno della facciata (ψ). La differenza rispetto al semplice calcolo del rapporto di illuminazione (Ri) è evidente perché in questo caso vengono presi in esame parametri fondamentali sopra citati non considerati in quest’ultimo. Il valore di FLDm calcolato viene poi verificato confrontandolo con i limiti di legge, che variano in funzione della destinazione d’uso del progetto. Associando tale verifica a quella qualitativa del software si ottiene un quadro di valutazione completo che potrà fornire indicazioni preziose per il progetto. Concept impiantistico Nel contesto dello studio del sistema edificio-impianto, l’involucro costituisce la superficie di controllo che delimita il sistema termodinamico ‘edificio’ e ha la funzione di controllare i flussi di energia e massa e di mediare le condizioni climatiche esterne per avvicinarsi alle condizioni di comfort negli ambienti confinati, mentre l’impianto costituisce la parte attiva del sistema termodinamico e ha l’obiettivo di raggiungere le condizioni di comfort termoigrometrico negli ambienti confinati nei momenti estremi di punta, limitando i consumi energetici e gli impatti sull’ambiente esterno.

35

36

educare al progetto sostenibile • paola gallo, rosa romano

La progettazione del sistema di climatizzazione e ventilazione è fondamentale nel progetto sostenibile e passa necessariamente attraverso determinate scelte: il vettore energetico (ossia la percentuale di energia derivante da fonti rinnovabili), la strategia di climatizzazione (riscaldamento, raffrescamento, condizionamento, ventilazione), i terminali scelti, il sistema di distribuzione del fluido termovettore e il sistema di regolazione. Tutti questi elementi concorrono a determinare il rendimento globale medio stagionale dell’impianto che, associato al fabbisogno per la climatizzazione riferita al solo involucro, ci darà il fabbisogno di energia primaria dell’edificio e la sua classe energetica. Fondamentale è la scelta della tipologia di sistema: a servizio di più zone termiche con contabilizzazione o singolo e la conseguente posizione della centrale termica e dei locali tecnici che influiscono moltissimo nella distribuzione degli spazi, anche in considerazione della legislazione vigente in tema di antincendio e della facilità di manutenzione del sistema. Quando poi si debba sperimentare un target energetico molto performante, quale per esempio una Passivhaus o un nZEB, si deve necessariamente considerare la ventilazione meccanica controllata con recupero del calore, il che implica la localizzazione di un apparato di trattamento dell’aria, di un sistema di filtrazione e di recupero dell’energia sull’aria esausta; tutti questi dispositivi devono essere facilmente accessibili e manutenibili. Insieme agli impianti di climatizzazione vengono anche analizzati gli impianti idrici e di scarico, che sono importanti nell’ottica di un progetto sostenibile, soprattutto per quanto attiene agli impianti di recupero delle acque piovane e di trattamento dei reflui per mezzo di sistemi di fitodepurazione. Verifica energetica del progetto Questa parte del Laboratorio di Progettazione Ambientale è fondamentale per verificare se le scelte progettuali adottate conducano o meno a un risultato accettabile in termini di fabbisogno energetico. In particolare, in conformità con la legislazione vigente in materia di contenimento dei consumi, si devono verificare sia le prestazioni invernali che quelle estive, nonché il fabbisogno di acqua calda per usi sanitari e i consumi dovuti all’illuminazione artificiale (D.Lgs 311/2006 e s.m.i.; D.M. 26/6/2006). Seguendo le procedure richieste dai software dedicati, definendo le caratteristiche del sistema edificio-impianto e dei sistemi per lo sfruttamento delle energie rinnovabili (per esempio solare termico e fotovoltaico), vengono calcolati gli indicatori prestazionali

progettare edifici energeticamente sostenibili • cristina carletti

energetici espressi in kWh/m2 anno, che possono essere confrontati con i limiti vigenti desumendo la classe energetica del progetto. Questa fase non è una mera verifica delle scelte progettuali, ma deve essere condotta nell’ambito del processo progettuale al fine di comprendere le interazioni fra dispersioni termiche, guadagni solari, carichi termici interni ed efficienza dei sistemi impiantistici ipotizzati. Utilizzando la verifica energetica come uno strumento di progetto si possono operare variazioni nelle scelte effettuate e ottimizzare il concept impiantistico per ottenere un risultato ottimale in funzione anche delle risorse disponibili e della fattibilità tecnica. Nell’ambito del modulo di TCA questo aspetto viene preso in esame e la verifica viene applicata a una o più porzioni significative del progetto per far acquisire allo studente una sufficiente capacità critica di valutazione delle scelte progettuali adottate.

37

sistemi costruttivi innovativi per edifici nzeb Rosa Romano

Docente del modulo Progettazione dei Sistemi Costruttivi

•

Mario Cucinella SIEEB, Pechino

Nell’ambito dell’esperienza del Laboratorio in Progettazione Ambientale un approfondimento di carattere teorico-applicativo è stato destinato al tema della progettazione dei sistemi costruttivi innovativi per edifici Nearly Zero Energy così come viene richiesto dal mercato del mondo delle costruzioni, sempre più sensibile alla necessità di sviluppare materiali innovativi e soluzioni tecnologiche sostenibili capaci di rispondere alle sfide energetiche globali contro il cambiamento climatico. Sostenibilità ambientale e risparmio energetico sono, infatti, diventati negli ultimi anni campi di ricerca prioritaria e trasversale a tutte le aree disciplinari, così come indicato dagli enti di ricerca internazionale (CIB, PeBBu, ecc.) e come stabilito dalle normative in materia di risparmio energetico emanate dalla Commissione Europea e dal Parlamento Italiano. L’introduzione dell’applicazione della Direttiva Europea 91/20021 sul risparmio energetico, le direttive 31/20102 e 27/20123, l’aumento dei costi energetici e le elevate emissioni di CO2 hanno indotto la ricerca scientifica e quella industriale a elaborare processi costruttivi, prodotti tecnologici e materiali innovativi capaci di contenere il consumo energetico degli edifici e di limitarne, di conseguenza, l’impatto ambientale durante tutto il loro ciclo di vita. L’accezione stessa di Progettazione Ambientale insita nel percorso formativo contestuale all’ambito disciplinare della Tecnologia dell’Architettura implica una decisa connotazione culturale legata alla definizione dell’habitat umano e del progetto delle sue caratteristiche formali e fisiche. Connotazione che “si dimostra attenta alle determinazioni immateriali del progetto ed è orientata a un’idea di sostenibilità ambientale e socio-economica, preludio degli attuali approcci della governance ambientale. Tra questi certamente i più rilevanti sono quelli riferibili alle logiche della produzione e della sostenibilità” (Schiaffonati F. et al., 2011, p. 48). “Nell’ultimo decennio, infatti, la spinta più importante all’innovazione delle tecnologie per l’edilizia e l’ambiente costruito, e dei processi industriali ad esso correlati, sia sul piano Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia. 2 Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE 3 Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia. 1

40

educare al progetto sostenibile • paola gallo, rosa romano

concettuale che pratico, è stato data dalla necessità di cambiare il modello energetico del sistema ambientale di riferimento. Le tre fasi della rivoluzione energetica (eliminazione sprechi, risparmio e alternative) e le tre ragioni del percorso verso il futuro (continuità, transizione e cambiamento)” (Matteoli L., 2009, p. 63) sono il campo della sfida innovativa affrontata dal settore della progettazione architettonica e ancor di più da quello della ‘progettazione tecnologica’. Il nuovo orientamento riscontrabile nella concezione e produzione dei sistemi tecnologici e dei componenti edilizi si rapporta e misura, infatti, con obiettivi complessi: il conseguimento di alti gradi di compatibilità ecologica, di massimo controllo delle condizioni biofisiche e micro-climatiche proprie del contesto ambientale, di ottimali livelli di comfort termoigrometrico, di massima efficienza energetica col minimo fabbisogno e consumo di energia, in una parola: di elevata qualità ambientale del manufatto architettonico (Tucci F., 2009, p. 171). Le tecniche correnti di produzione industriale per l’edilizia (fra quelle oggi ritenute maggiormente significative), o i trasferimenti da altri settori, e soprattutto le prospettive legate ai materiali ‘intelligenti’, nanostrutturati, ecc., ma anche all’uso innovativo di quelli tradizionali, ai costanti perfezionamenti di modelli attuali di organizzazione produttiva (just in time, lean production e altri), rendono, di fatto, in gran parte disponibili nuove opzioni di progettazione tecnologica (Giallocosta G., 2011, p. 26). Rispetto a queste riflessioni si sviluppa la ricerca scientifica, anche alla scala didattica, nel settore dei componenti di involucro energeticamente efficiente, caratterizzata dalla capacità di far avvicinare e interagire in modo sinergico aree disciplinari diverse (ingegneria dei materiali, ingegneria energetica, chimica, fisica ambientale, ecc.) al fine di proporre soluzioni innovative capaci di rispondere alle esigenze di mercato, sempre più orientate verso prodotti che garantiscano molteplici prestazioni con una riduzione dei tempi e dei costi di produzione e realizzazione (Romano R., 2013, p. 447) e successivamente con un controllo crescente delle fasi gestione e manutenzione dell’edificio. Il concetto stesso di nZEB è strettamente connesso a quello di innovazione tecnologica; solo attraverso l’innovazione si potranno, infatti, proporre nuovi modelli e nuove soluzioni del progettare e del fare architettura capaci di ridurre, azzerandoli, i consumi energetici delle nostre città, limitando al contempo la pressione ambientale che queste esercitano in quanto massima espressione dell’antropizzazione terrestre. I fornitori di sistemi e componenti costituiscono oggi il vero motore dell’innovazione del settore delle costruzioni (Ozorhon B. et al., 2010). Si tratta di un’innovazione, come precedentemente ricordato, che si caratterizza per piccoli avanzamenti incrementali

sistemi costruttivi innovativi per edifici nzeb • rosa romano

rispetto alla prassi consolidata, mentre in altri si specifica in un processo di microinnovazione adattiva basato sul trasferimento di saperi e di tecniche tra campi limitrofi. L’innovazione ha sempre comunque un carattere pervasivo, tende a diffondersi estensivamente, offre strumenti concreti per affrontare bisogni reali e gode di una maggior longevità rispetto all’innovazione orientata a soddisfare una domanda di ‘immagine’(Campioli A., 2011, p. 64). In questo caso l’innovazione di prodotto si confonde con l’innovazione di processo: la novità può nascere a partire dalla sinergica interazione tra gli operatori che, nell’organizzazione tradizionale del processo, intervengono in sequenza nella progettazione e nella costruzione, ma soprattutto si innova ampliando l’ambito dei soggetti coinvolti e aprendo alle competenze richieste da un’attenta considerazione di tutti gli aspetti che riguardano le fasi del ciclo di vita di un manufatto che si collocano a monte e a valle della progettazione e della costruzione (Campioli A., 2011, p. 67). Nasce quindi l’istanza di portare il concetto di innovazione alla scala cognitiva, sviluppando nell’ambito dei percorsi didattici modelli di comunicazione che promuovano la riflessione sulla necessità di innovare anche e soprattutto attraverso il Progetto Ambientale, inteso come approccio multiscalare e multidisciplinare che permette allo studente di acquisire la capacità di interpretare anche l’offerta commerciale declinandola alle necessità del reale. “Per una parte delle attività di ricerca nel campo dell’Architettura (ed è la parte che caratterizza la formazione e la ricerca nella progettazione architettonica), infatti, il migliore laboratorio di sperimentazione è la realtà stessa, […] in cui operare per la ricerca in condizioni reali di soluzioni a problemi progettuali complessi e innovativi” (Mecca S., 2011, p. 92). Lo ‘studente di oggi’, che speriamo diventi l’architetto di domani, si deve confrontare con riferimenti normativi inerenti al settore dei consumi energetici sempre più restrittivi nell’ottica di rispondere agli obiettivi fissati a partire dalla Conferenza di Rio del ’92. Deve quindi essere in grado di approfondire il progetto fino alla scala del dettaglio esecutivo riuscendo a interpretare, e talvolta a trasformare migliorandolo, il prodotto edilizio che il mercato gli offre, con l’obiettivo di integrarlo in un approccio compositivo-progettuale che non può più prescindere dalla scala ambientale. Oggi più che mai gli studenti di architettura hanno bisogno di imparare a capire la relazione tra produzione, progettazione dei dettagli, montaggio e disassemblaggio dei sistemi costruttivi; in breve, hanno bisogno di acquisire l’abilità di applicare tecnologie disponibili e gestire il processo per assicurare un prodotto di qualità. “Una delle più grandi sfide per i professionisti del futuro è, infatti, l’enorme numero di materiali, prodotti, soluzioni strutturali e stili architettonici tra cui è possibile scegliere. La sfida sta nel selezionare i più appropriati a soddisfare un largo range di parametri progettuali (che sono spesso in concorrenza)” (Emmitt S., 2011, p. 44).

41

42

educare al progetto sostenibile • paola gallo, rosa romano

Attenzione ai giunti fisici e ai dettagli, e attenzione all’interazione delle varie parti con il progetto dell’edificio saranno le caratteristiche connotanti i progettisti del futuro, che dovranno padroneggiare le tecnologie disponibili e applicarle in modo da migliorare il nostro ambiente costruito per le presenti e future generazioni (Emmitt S., 2011, p. 50). Nasce così l’esigenza di promuovere un’innovazione dei sistemi tecnologici che permetta ai giovani professionisti di interpretare l’offerta commerciale e di innovarla in funzione dell’esigenza e dei requisiti a cui questa deve rispondere nei diversi contesti geografici e climatici di riferimento, imparando ad utilizzare “nuovi materiali e prodotti che possano essere riciclabili, nuove tecniche e nuovi dettagli architettonici e, in alcuni casi, recuperando le tecniche e i processi usati dai nostri antenati. L’interesse per il nostro pianeta ha, infatti, prodotto nell’ultimo decennio anche un ritorno a materiali naturali e rinnovabili e a metodi di costruzione tradizionali, alcuni dei quali sono utilizzati insieme a tecniche di produzione prefabbricata altamente sofisticate per creare edifici innovativi e sostenibili. I cambiamenti nel modo di costruire e nel modo di applicare le tecnologie architettoniche sono quindi quelli legati alla nostra migliore comprensione del concetto di healthy buildings e al nostro rinnovato coinvolgimento sensoriale con l’ambiente circostante” (Emmitt S., 2011, p. 47). Alla luce di queste riflessioni ci è sembrato quindi indispensabile strutturare nell’ambito del Laboratorio di Progettazione Ambientale un ciclo d’incontri che, parallelamente alle lezioni teoriche istituzionali e ai momenti di lavoro individuale, puntasse a incrementare la conoscenza degli studenti di architettura sui sistemi costruttivi innovativi, attraverso il confronto diretto con alcune delle aziende leader nel settore delle costruzioni a scala internazionale e da sempre interessate a sperimentare nuove soluzioni tecnologiche e a investire nel trasferimento tecnologico tra il settore accademico e industriale. L’obiettivo era, infatti, quello di “abituare lo studente a confrontarsi con altri partecipanti al processo di progettazione e realizzazione (produzione compresa) e a imparare ad esporre le ragioni delle sue scelte” (Raitieri R., 2011, p. 66) nella fase sperimentale di stesura dell’elaborato progettuale oggetto dell’esercitazione annuale. La sfida consisteva nel cercare di coinvolgere i futuri architetti nella valutazione di alcune delle offerte commerciali più promettenti del mercato delle costruzioni aiutandoli ad analizzare “il contributo positivo che il numero crescente di tecnologie e prodotti manifatturieri danno al nostro ambiente costruito” (Emmitt S., 2011, p. 48). Nasce così il ciclo di seminari tematici ‘Sostenibilità e Progetto. La parola alle aziende’, strutturati nell’ambito delle attività del Laboratorio di Tecnologie per l’Abitare Mediterraneo4 del Dipartimento di Architettura. Gli otto seminari, focalizzati prevalentemente 4

Il ‘Laboratorio di Tecnologie per l’Abitare Mediterraneo’ è una struttura finalizzata alla ricerca, formazione e

sistemi costruttivi innovativi per edifici nzeb • rosa romano

su argomenti inerenti l’involucro architettonico ad alte prestazioni per il Clima Mediterraneo, hanno indagato il complesso tema dell’innovazione, spaziando dalle costruzioni prefabbricate in legno, ai sistemi di facciata a schermo avanzato per la produzione di energia rinnovabile, passando per i materiali ecocompatibili e/o adattivi, senza dimenticare la componente impiantistica legata all’automazione che trasforma l’edificio da elemento statico a elemento dinamico5. Le aziende coinvolte (Costantini Legnami, Sto Italia, Schueco, Alpewa, Manifattura Maiano, Palagio Engineering, Siemens Italia e Daku) sono stare chiamate a intercalare l’approfondimento teorico, indispensabile per chiarire gli aspetti conoscitivi connessi alla progettazione, a momenti di attività pratica dedicati alla presentazione di campioni in scala che permettessero agli studenti di comprendere meglio gli aspetti formali legati al dettaglio esecutivo del progetto architettonico e alla sua corretta messa in opera e manutenzione. Attraverso la possibilità di ‘toccare con mano’ materiali, componenti e soluzioni, i giovani architetti hanno potuto comprendere le problematiche e le potenzialità legate alla loro consistenza materica, proponendoli successivamente nei loro elaborati progettuali con un dettaglio adeguato a ogni fase del processo edilizio. Grande attenzione è stata posta inoltre all’analisi dell’impatto ambientale delle soluzioni presentate, assumendo “la ‘ragione ecologica’ come ineludibile orizzonte di riferimento anche nell’ambito del settore delle costruzioni” (Bertoldini M. et al., 2009). Quest’approccio ha indotto gli studenti a riflettere sulla necessità di ripensare “il processo edilizio a partire dalla considerazione dell’intero ciclo di vita del manufatto architettonico, dall’approvvigionamento delle materie prime necessarie per la produzione dei semilavorati e dei componenti, fino alla dismissione e al riciclo dei materiali, aiutandoli a comprendere che ogni decisione, in qualsiasi fase debba essere presa, non può prescindere da un’attenta valutazione delle ripercussioni e degli impatti che essa determina sull’intero sistema”(Campioli A., 2011, p. 66). L’obiettivo esplicitamente dichiarato è stato quello di promuovere un nuovo metodo progettuale alla scala ambientale che permettesse ai giovani architetti di imparare a “equilibrare al trasferimento di conoscenze di una nuova cultura costruttiva basata sui principi di sostenibilità declinati nel contesto ambientale-sociale-economico Mediterraneo. Il TAM opera nel campo dello sviluppo integrato di tecnologie per l’Abitare in ambito Mediterraneo, a supporto delle attività scientifiche di ricerca, di formazione, di trasferimento delle conoscenze e di servizio del Dipartimento di Architettura, della Scuola di Architettura e dell’Università di Firenze ed in sinergia con le attività di didattica, di ricerca e di trasferimento tecnologico sviluppati all’interno del Centro Interuniversitario di Ricerca ABITA (del DIDA) così come in collaborazione con altri dipartimenti e centri di ricerca a scala nazionale e internazionale. Il Laboratorio si propone inoltre come uno spazio multifunzionale e multimediale, dedicato alla presentazione dei sistemi più innovativi e componenti per l’edilizia sostenibile. 5 Nel dettaglio i seminari condotti nei bienni 2015-2016 e 2016-2017 sono stati dedicati ai seguenti argomenti: Innovazione Tecnologica per l’Ambiente: costruire con il legno; Isolare per risparmiare energia: Isolamento a cappotto, progettazione e messa in opera; Involucro dinamico per nZEB: I sistemi di facciata a schermo avanzato; Involucro adattivo per la produzione di energia rinnovabile; Soluzioni tecnologiche ecocompatibili ed innovative per l’isolamento; Sistemi preassemlati a secco in cotto per il clima Mediterraneo; Building Automation per nZEB; Sistemi di chiusura orizzontale a basso impatto ambientale: le coperture verdi.

43

44

educare al progetto sostenibile • paola gallo, rosa romano

l’olistico con il fisico, e manipolare idee astratte verso solidi manufatti attraverso l’uso di robuste tecnologie (che rispondono, piuttosto che competono, con i sistemi ecologici esistenti) per realizzare edifici che siano belli, confortevoli” (Emmitt S., 2011, p. 49) e sostenibili dal punto di vista energetico e ambientale.