OBLÒ n°7 ulf stark

A CURA DI HAMELIN

euro 15 OBLÒ n°7 ulf stark

Ulf Stark

OBLÒ n°7

ULF STARK

Due parole su Ulf Stark pag. 9

Amore • Nicola Galli Laforest pag. 14

Bugia • Giordana Piccinini pag. 22

Corpo • Nicola Galli Laforest pag. 30

Dio (visto dai bambini) pag. 38

Domande e desideri • Giordana Piccinini pag. 42

Girandole alla cannella pag. 52

Infanzia • Giordana Piccinini pag. 58

Ironia • Nicoletta Gramantieri pag. 64

Microcosmo • Salvatore Celentano pag. 72

Morire • Nicola Galli Laforest pag. 82

Nonni • Salvatore Celentano pag. 90

Outsider • Nicola Galli Laforest pag. 96

Poteri dell’infanzia • Giordana Piccinini pag. 102

3

Introduzione

Dentro Ulf Stark. Un dialogo con Laura Cangemi

• Nicola Galli Laforest pag. 110

• Ulf Stark pag. 127

Leggere è abbracciare l’ignoto

Biografia pag. 137

Letture pag. 138

Bibliografie pag. 166

Indice delle illustrazioni pag. 172

Chiedendoci a chi dedicare un nuovo monografico sul versante della letteratura internazionale per l’infanzia, ci ha messo un secondo a venirci in mente Ulf Stark: da un lato era inevitabile guardare al Nord Europa, per l’impatto finalmente anche quantitativo che sta avendo da un po’ in Italia questa letteratura iperbolica, fresca, diretta, che discende da Bibi, Pippi, i Mumin e che tanto ammiriamo; dall’altro, Stark è stato un autore davvero prodigioso, ma nel nostro Paese lo conosciamo ancora troppo poco.

Abbiamo voluto cogliere al volo un anniversario – avrebbe compiuto ottant’anni – per rileggerlo e provare a dare un nostro sguardo sulla sua poetica. Ulf Stark ha scritto molto, e tanto ancora dev’essere tradotto, ma possiamo già dire che il suo modo di raccontare l’infanzia, così autentica e lontana dal didascalismo di certa nostra letteratura, i luoghi in cui si muove ed è immersa, i personaggi che la circondano, quel mondo così inusuale e così universale che ha creato, è fatto di tracce chiarissime.

Per provare a seguire quelle tracce, sapendo bene che si tratta di una visione parziale, abbiamo qui tentato un piccolo ABC di lemmi, cercando di inquadrare meglio alcuni elementi che tornano nella sua opera: A come Amore, B come Bugia, C come Corpo, e così via, come fosse una filastrocca in bocca ai suoi personaggi mentre vagano per le stradine di Stureby, il quartiere di Stoccolma dov’è cresciuto, e dove ambienta le storie.

Dobbiamo un grande ringraziamento a Laura Cangemi, traduttrice e amica di Stark, che con grande disponibilità ha dialogato con noi e ci ha dato indicazioni preziose, e alla casa editrice Iperborea.

Volevamo, ad accompagnarci, anche la voce di Ulf: l’abbiamo trovata, lucidissima e pungente, in un saggio ancora inedito in Italia, di cui abbiamo tradotto due estratti che ci sono sembrati illuminanti per capire il suo modo di intendere la scrittura per l’infanzia. Una vera lezione da tenere ben presente.

Hamelin

5

I bambini amano soffermarsi su ciò che è comprensibile solo a metà.

7 6

Due parole su Ulf Stark

Avevamo fretta. A quell’epoca ce l’avevamo sempre, ma quel giorno in particolare c’era il sole, la scuola era finita presto e avevamo deciso di andare alla rimessa degli attrezzi di Uffe Rickberg a guardare i seni nudi. Prima però passammo da me a bere dello sciroppo alla frutta.

Abitavo in una grande casa grigia accanto alla casa di riposo. Di fronte viveva Gustafsson, un tizio parecchio irascibile. E di fianco a casa sua c’era una panetteria. Correndo giù per una discesa si arrivava a una cappella dove ci si poteva fermare a guardare i carri funebri, tutti lucidi. Fu proprio quel che facemmo.

Restammo lì, circondati dal delizioso profumo che veniva dalla panetteria, a guardare i carri funebri. Dopo un po’ portarono fuori una cassa bianca con qualche fiore sopra.

Noi ci togliemmo il berretto. Chinammo il capo e provammo un brivido di felicità al pensiero di essere ancora vivi.

Poi corremmo a casa mia a mangiare le girandole alla cannella appena sfornate.

“E adesso cosa fate?” chiese la mamma quando finimmo di mangiare. “Andate a giocare a badminton?”

“No, andiamo ad ammirare la natura.”1

Rileggendo, una dietro l’altra, tutte le opere di Ulf Stark tradotte fino a oggi in italiano, ci è apparsa lampante una specie di mappa del suo mondo narrativo, una mitologia quasi, fatta di tasselli coi quali il grande autore svedese usava comporre le proprie storie. Questa splendida scena, per esempio, che dà l’avvio alla trilogia di Percy, è già una fotografia quasi completa di ingredienti immancabili, e che in questa sezione dell’Oblò abbiamo provato a mettere in evidenza e ad ap-

9

1

Stark U., Le scarpe magiche del mio amico Percy, ill. Grasso G., trad. Cangemi L., Iperborea, 2021, pp. 9-11

profondire, come in un miniglossario che cerchi di restituire il senso globale di una poetica. È vero che ha scritto tanto Stark, e che la visione che ne abbiamo in Italia è ancora parziale, eppure ci sembra in qualche modo di poter comporre abbastanza facilmente un disegno complessivo, anche solo partendo da questo scorcio. Proviamo a metterlo a fuoco meglio:

• ci sono bambini che vagano liberamente per la loro cittadina, padroni dello spazio, senza adulti a rincorrerli o a tenerli al guinzaglio, e un senso quasi topografico dei luoghi (di alcuni luoghi, molto ben scelti e definiti: la casa di riposo, la panetteria, la casa del vicino irascibile col bel giardino, la cappella coi carri funebri…) così come della loro posizione, e delle persone che li vivono. E questo non può che colpire, perché nella gran parte della letteratura per ragazzi il rapporto tra bambini e città manca, come forse nella nostra realtà;

• lo stile: il tono narrativo, la scrittura pulita, secca, lucida, sono allo stesso tempo un inno all’essere lì, presenti, ora, e un’immersione nella memoria personale dell’autore (“Avevamo fretta. A quell’epoca ce l’avevamo sempre…”), perché è evidente che tutto viene da un mondo biografico, Stureby, il quartiere di Stoccolma sviluppatosi intorno a una casa di riposo, in cui Stark è cresciuto e in cui ha vissuto le piccole avventure e le gag che ha poi trasfigurato e reso universali;

• c’è il giocare in tutta naturalezza col corpo, ammettere di esserne incuriositi, inserendolo nella quotidianità anche nel mondo letterario, in cui molto spesso – quasi sempre nella letteratura per l’infanzia, tanto più in quella nostrana – non ha diritto di esistere;

• ci sono, continuamente, le piccole cose belle e buone, irresistibili, della vita, come le girandole alla cannella, lo sciroppo alla frutta, o, in altri libri, le ciliegie da rubare, i profumi, le canzoni, che tornano con frequenza, i motivetti che si fischiettano, a dare un’ulteriore dimensione ai luoghi ma che dettano anche il ritmo di un tempo antico;

• c’è la complicità tra amici, con cui si può fare e parlare di tutto; ma in generale, in tutte le storie, c’è il prendersi cura

dell’altro e degli altri, con il desiderio di poter risolvere le piccole solitudini che attanagliano le vite di tutti; ed è un senso di cura e attenzione che si fa anche spesso amore, declinato in tanti modi diversi;

• c’è anche, tra le cose della vita da far vivere all’infanzia, intesa come quella protagonista delle storie e quella che legge, la presenza della vecchiaia e anche della morte. Una morte non intesa come tragedia, ma come parte del tutto: i carri funebri ben lucidati, la cappella, la bara, sempre oggetto di sguardi e piccole soste, e non fantasmi rimossi. E anzi più volte la morte stessa è accadimento centrale nelle trame;

• ci sono, non raramente collegate a essa, e figure perno di tante storie di Stark, i nonni, e il rapporto che hanno con il mondo e in particolare con i nipoti: nonni che alla morte pensano, che della morte parlano, e che alla morte anche arrivano, con curiosità e grande dignità;

• ci sono, su tutto, ancora due aspetti fondamentali: un’idea di infanzia viva, libera, brillante, spassosa e filosofica, autentica e schiettamente al centro di tutto e non frutto dello sguardo adulto; un’età fotografata nelle sue tante declinazioni e identità di cui si compone, tutte con un proprio peculiare modo di vedere, immaginare e soprattutto desiderare;

• e infine, c’è la lente di Stark: l’ironia, sempre, sottile, raramente chiassosa ma costante, costruita su diversi livelli, con sapienza. Una vera forma di affetto per il mondo, e anzi proprio il suo modo unico di sentirlo e raccontarcelo.

Hamelin

10

Nella letteratura c’è spesso uno spazio vuoto vibrante che crea la risonanza della storia proprio come il vuoto nel corpo del violino gli conferisce un tono particolare.

13 12

1 Stark U., Piccolo libro

sull’amore, ill. Björs I., trad. Cangemi

L., Iperborea, 2020, pp. 13-14

Nicola Galli Laforest

Amore

Quanti sono i libri per l’infanzia che parlano d’amore? Quelli che includono, anche solo nella sfera del possibile, il sentimento che fa muovere il mondo? Che mettono in scena innamoramenti non solo delle persone adulte, ma anche di quelle anziane, e di bambini e bambine? Caso curioso, che andrebbe capito meglio, sono davvero pochissimi: o pensiamo che l’amore non sia cosa adatta all’infanzia per una questione di pudore, o che l’infanzia all’amore non sia interessata.

Piccolo libro sull’amore (il titolo è tutto un programma, rispettato) ci mette poche pagine a mettere le cose in chiaro sulla posizione dell’autore: c’è la guerra, quella dell’“idiota con i baffetti neri”, e visto che il papà è al fronte, Fred gli parla attraverso la presa d’aria del guardaroba, che è proprio tra l’abito elegante appeso e il cappello. Insieme alle scarpe da ballo, compongono quasi perfettamente una figura, che paziente e dolce risponde alle sue sollecitazioni:

Se strizzavo gli occhi nella penombra, era quasi come averlo davanti tutto intero.

“Vuoi sapere un segreto?” sussurrai.

“Certo, figliolo”, frusciò papà-presa-d’aria.

“Sono innamorato di Gerda, una mia compagna di classe.”

“Caspita”, fece lui. “‘Innamorato’ è una parola grossa.”

“Lo so”, risposi. “Un po’ innamorato, diciamo. Comunque penso molto a lei. E appena la guardo mi sento scaldare tutto.”

“Non male, con il freddo che fa.”

[...] Parlare con papà mi faceva sentire bene, anche se per il momento era solo un fruscio dalla presa d’aria del guardaroba. Lui l’amore lo prendeva sul serio. Non faceva battute stupide solo perché ero piccolo.1

14

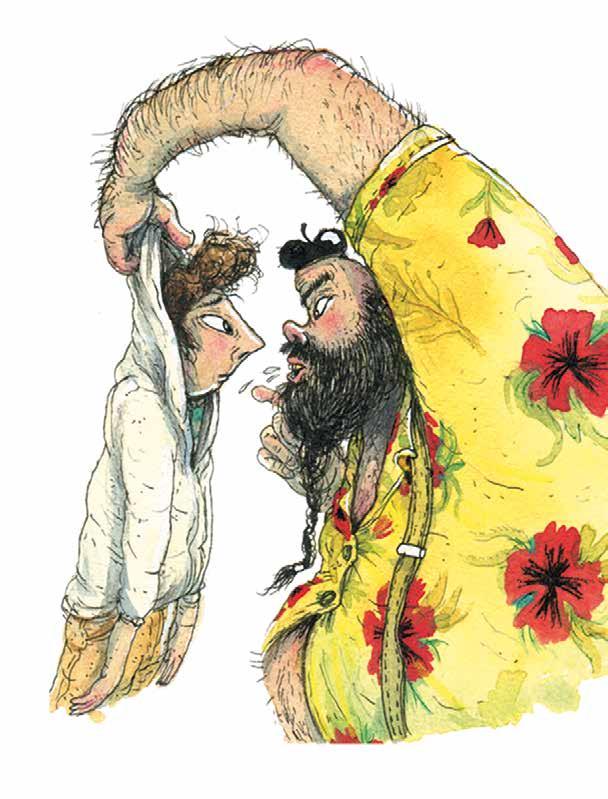

“L’amore non è per i fifoni”2, leggeremo poco più avanti: Stark è uno dei pochi autori che prende l’amore sul serio, e quando l’innamoramento riguarda i bambini lo fa rientrare contemporaneamente nel campo della filosofia e della fisiologia: il corpo reagisce, i bambini lo sentono più caldo, le orecchie si arrossano, lo stomaco si muove; e tutto questo nello stesso istante deve diventare naturalmente anche una serie di grandi domande:

Guardai Gerda e mi sentii scaldare tutto. Era nel banco di fianco al mio e stava rosicchiando la matita. Teneva lo sguardo fisso sulla pagina a quadretti del quaderno, con le sopracciglia aggrottate come se non riuscisse a capire un esercizio.

Io invece mi sforzavo di capire perché mi piaceva proprio lei e non Ingrid o Ann-Marie, per esempio.3

La domanda ha un peso specifico notevole, ancor più che Gerda non corrisponde in nulla all’ideale della bambina carina da manuale; è robusta e fortissima, ha i capelli ricci elettrici, la voce nasale. “Eppure era solo lei a farmi scaldare tutto. Perché?”

Fred si risponderà da solo che una spiegazione non c’è, ma vallo a dire al corpo, che fa quello che vuole; tocca a lui provare a domarlo con le proprie goffe repliche, sperando di riuscire a manifestare quello che vorrebbe, e a non incartarsi per l’imbarazzo:

Cosa dovevo dirle? Qualcosa di bello, [...] qualcosa che la facesse sorridere.

“Posso procurarti un albero di Natale a un buon prezzo”, dissi.4

Anche al protagonista di Io, il mio amico Percy e Buffalo Bill capita la stessa cosa: non sa proprio perché, ma Pia, che vede solo d’estate al mare, ha un incontrollabile ascendente su di lui, che infatti non sa come regolarsi, la segue ovunque e in sua presenza sbaglia sempre tutto. Non c’è nulla da fare, è chiaramente una questione di volontà cosmica con cui non si può che tentare di scendere a patti, e il giovane Ulf sente la necessità di spiegarci e quasi discolparsi:

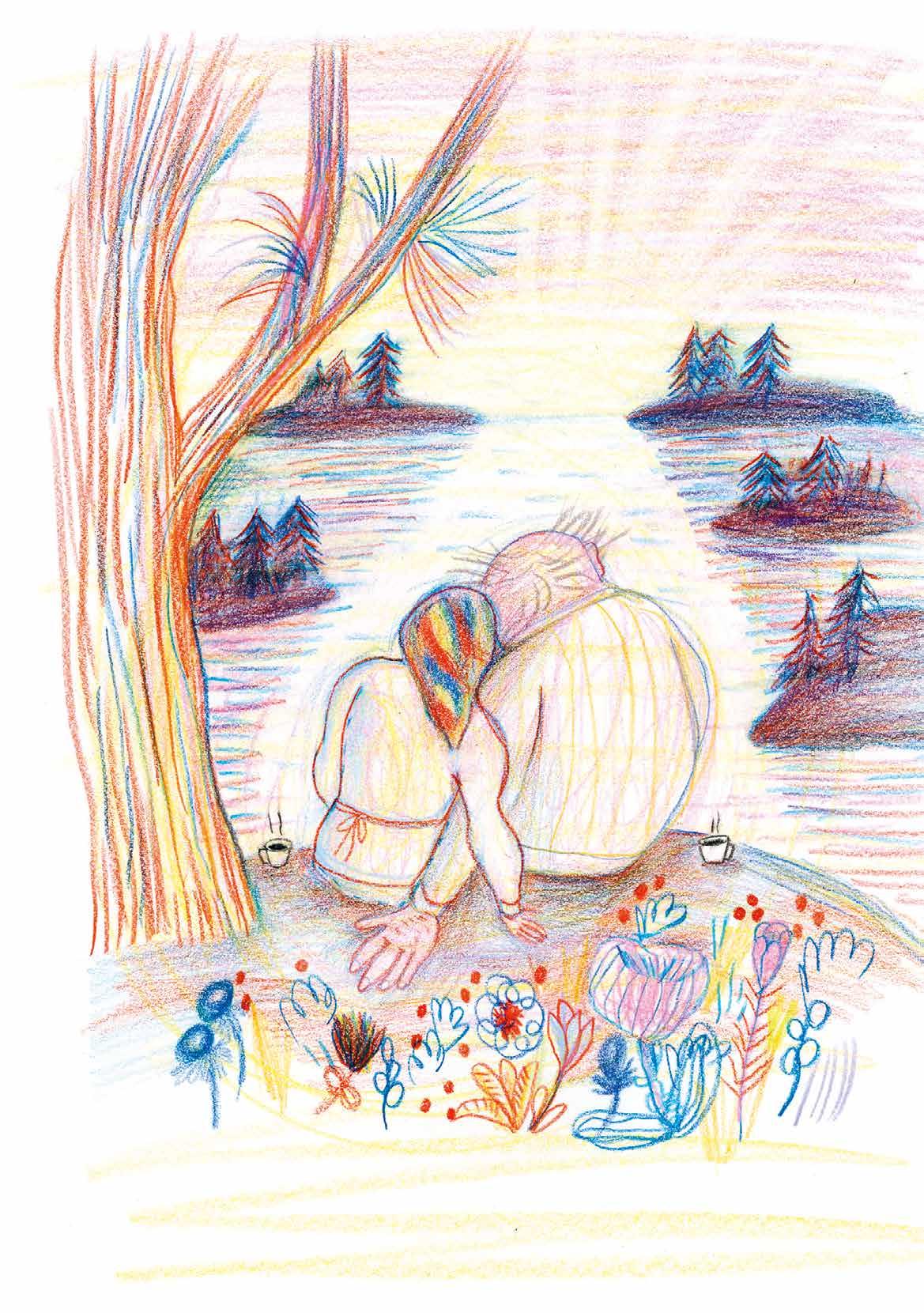

Non riuscivo a saziarmi di guardarla; avevo bisogno di vederla di tanto in tanto. Altrimenti non resistevo; [...] mi concentrai sul cuore del luccio, per terra davanti a me, che batteva e batteva, sebbene fosse morto. Anche il mio cuore batteva e batteva.

Fissai lo sguardo nei suoi occhi scuri, e fu come se non volesse più uscire di lì. Non so dove fosse finito; [...] non riuscivo a farne a meno, semplicemente. Venivo attirato lì dalla forza di gravità, dal magnetismo terrestre e da qualsiasi altra energia immaginabile.5

Ivi, p. 52

3

Ivi, pp. 17-18

4

Ivi, p. 60

5

Che l’amore sia una questione metafisica che però ha riscontri diretti, chimici, matematici, nelle vite, e che quindi gli esseri 2

36, 44, 52, 58, 112

17 16

Stark U., Io, il mio amico Percy e Buffalo Bill, ill. Mereghetti L., trad. Cangemi L., Feltrinelli, 2007, pp.

umani siano macchine tanto complesse quanto meravigliosamente semplici, se aiutate dal destino, è comprovato da quel buffo libro che è Il Club dei Cuori Solitari: alcuni bambini si accorgono che ci sono nel mondo tante persone sole, di una solitudine non cercata ma anzi sofferta, e decidono allora di individuarle e accoppiarle. Per una strana coincidenza, un'idea simile l’aveva appena avuta l’altro grande scrittore svedese della stessa generazione, Henning Mankell, che in Joel e le lettere d’amore racconta di come il suo protagonista tenti, tramite lettere contraffatte, di creare artificialmente una coppia di adulti solitari. Gli esiti però sono diametralmente opposti: in Mankell il maldestro tentativo non solo non va a buon fine, ma causa ulteriore sofferenza; in Stark invece l’alchimia non può che riuscire, perchè il potere trasformativo dell’infanzia sul mondo è quasi totale: i bambini deducono che il signor Svensson soffre la solitudine perché sta cercando con ansia un riccio in giardino, e che la signorina Byström ha bisogno di compagnia perché porta borse della spesa molto pesanti, e con un complicato sistema di inviti – perché “quando le cose sono complicate diventa tutto più bello ed emozionante”6 – organizzano un modo per farli ritrovare soli allo zoo. Noi lettori adulti già prevediamo il disastro; ma la logica che guida gli astri in Stark è un’altra, non ci sono bizantinerie mentali che possano ostacolare quello che l’infanzia ha calcolato: infatti bastano pochi minuti a giocare con gli animali e i due cuori solitari iniziano a battere l’uno per l’altra, con tanto di fidanzamento ufficiale al secondo incontro e bambini a fare da demiurghi totali, nei ruoli di maestri di cerimonia, camerieri, wedding planner, musicisti.

Questo non significa che nel mondo di Stark tutto sia facile quando si parla d’amore. Anzi, sa spingersi laddove forse nessuno ha provato ad andare, e lo fa attraverso i nonni. In particolare il burbero nonno Gottfrid, che è un uomo spassoso ma anche terribile (al punto che il figlio limita al minimo i contatti con lui), duro come una pietra, misantropo e cinico, in storie diverse fa da varco, per il piccolo Ulf come per chi legge, verso due mali d’amore che solitamente rimangono segreti ed esclusi dalle narra-

zioni. Il volume conclusivo della trilogia di Percy vede lo scenario spostarsi dalla cittadina che abbiamo imparato a conoscere, al mare, dove abitano i nonni e dove Ulf e Percy passeranno le vacanze. Il nonno fa la sua impagabile parte dal primo minuto, urla, sbraita, scoreggia, ringhia, ordina senza ritegno; intanto Ulf, che rivede dopo un anno Pia, si strugge per gli sguardi che lei non ricambia, e dopo aver scoperto che il motto che aveva scritto su un muro “se si spezza un cuor s’aggiusta, basta aver la colla giusta” è falso e scemo, non trattiene un rabbioso, e non più infantile: “Maledetto amore di merda!”. Il suo crollo vede il nonno fortemente partecipe, e pagina dopo pagina si apre una dimensione nuova dell’amore, totalmente spiazzante:

[…] per lui era stato un colpo di fulmine. Impossibile evitarlo.

“Ho sentito come uno schianto, così” disse il nonno, battendo forte le mani. “E da allora non mi è più passata. Anche se lo sanno gli dèi quante volte l’ho desiderato. Perché lei non è mai arrivata a volermi bene allo stesso modo. È stato pesante da sopportare. E ogni volta che vedo quello stramaledetto macigno ci ripenso. Un giorno lo solleverò e lo lancerò lontano mille miglia”. Concluse.7

Non possiamo che stupirci nel vedere un uomo della sua pasta letteralmente venerare la moglie, che però, pur affettuosissima con i nipoti, è sempre fredda nei suoi confronti. Un’altra scena rivelatrice:

“Non è mai stato innamorato, lei?” – gli domandò Percy, che era lì di fianco.

“Cosa stai dicendo, ragazzo?” Trafisse il mio amico con il suo penetrante sguardo azzurro.

“Non è mai stato innamorato sul serio?” ripeté Percy. A quel punto il nonno rivolse lo sguardo verso la nonna, che stava seduta sulla sua poltrona a fumare e guardare

6 Stark U., Il Club dei Cuori Solitari, ill. Tieni D., trad. Cangemi L., Iperborea, 2021, p. 37

7 Cit., Io, il mio amico Percy e Buffalo Bill, pp. 169-170

19 18

fuori dalla finestra, bella come sempre con il suo golfino grigio e gli orecchini d’oro.

“Lo sono ancora” mormorò.

Quando poi passò vicino alla nonna per buttare via l’aceto, si chinò su di lei e fece per accarezzarle la guancia con la vecchia mano callosa. La nonna si ritrasse facendo dondolare gli orecchini.

“Piantala con queste cretinate” lo ammonì.8

La nonna non sta scherzando, proprio non vuole carezze da lui. L’alchimia dunque può anche non funzionare, persino tra i propri fantastici nonni, e l’asimmetria nel rapporto può durare persino tutta la vita. La confessione che Stark regala, con coraggio unico, anche ai lettori, si spinge ancora più in là. Il nonno si sta lavando i piedi fuori casa, quando, chiaro intervento divino, viene centrato da un fulmine. Barcollando rientra:

Dondolava avanti e indietro, e guardava la nonna.

“Povero caro” fece lei.

Gli occhi del nonno erano tutti rossi. Sbatté le palpebre.

“Mi ami, Erika?” chiese.

“Per favore, Gottfrid” disse la nonna. “Non parlare, adesso”.

“Mi ami?” ripeté lui.

“No” sussurrò lei il più piano possibile.

Allora lui alzò le braccia e le riabbassò, come se non sapesse cosa farne. Sbatté le palpebre, quasi non riconoscesse ciò che vedeva. Poi si precipitò fuori, sotto la pioggia.9

Il nonno è innamoratissimo ancora adesso, e lo è sempre stato; la nonna no, l’ha sposato e non l’ha mai amato, con una convinzione tale da non poter fingere nemmeno in un momento come questo.

La reazione del nonno è un gesto che ci sposta direttamente, dal dolore umanissimo, dentro il mito: si avvicina al gigantesco macigno nero in giardino, che da sempre rappresenta anche quello che ha nel cuore, lo solleva sulla testa e lo lancia giù nello strapiombo, prima di cadere a terra sfinito. Qualche pagina pri-

ma, per liberare dallo stesso fardello il piccolo Ulf, innamorato e non ricambiato, con lui aveva spostato un altro masso e l’aveva gettato in mare, e mentre quello rotolava giù con gran frastuono, aveva chiosato: “La senti? Senti la musica dell’amore?”

Un’ultima rivelazione sui misteri e le meraviglie dell’amore, un passo ancora più in là, arriva con La grande fuga, e tocca sempre al nonno Gottfrid scoprire le carte. È più vecchio e ormai infermo, l’adorata moglie è morta da tempo (ma il nipote non è cresciuto, anzi sembra più piccolo di quanto non fosse nel romanzo precedente: magie della letteratura e dei mondi di Stark), è in fuga dall’ospedale, sul traghetto per tornare un’ultima volta alla casa in cui ha sempre vissuto con lei.

Ha un piano preciso: rivedere i loro luoghi, toccare le loro cose, recuperare una foto di lei e un vasetto di composta di mirtilli, che sarà la sua privatissima clessidra da capovolgere prima di morire, bruciare il vestito buono che portava il giorno del funerale.

Mentre l’isola si avvicina, Ulf, che lo vede così assorto e intuisce vagamente cosa gli sta passando per la testa, ha una curiosità:

“Si può amare qualcuno che è morto?” chiesi.

“Adesso chiudi quella ciabatta, ragazzo!”

Sapevo cosa significava: “sì, si può”.10

8 Ivi, p. 118

9 Ivi, p. 213

10 Stark U., La grande fuga, ill. Crowther K., trad. Cangemi L., Iperborea, 2020, p. 57

21 20

Giordana Piccinini

Bugia

In realtà pensavo a tutt’altro. Pensavo alla stupenda sensazione che mi dava imbrogliarli. Potevo far credere a mamma e papà tutto quello che dicevo, anche se era solo una finta. Nessuno era in grado di sapere quello che pensavo davvero.

Potevo fare qualsiasi cosa.

Come Adam che in realtà si chiamava Ronny, ero “per la libertà”.

E cosa c’era di sbagliato nel dire bugie, se facevano felici tutti?1

L’entusiasmo quasi trionfante con cui il piccolo Ulf, ne La grande fuga, esalta il piacere segreto di dire le bugie, può a buon diritto essere preso per una dichiarazione di poetica dello stesso Stark.

E in effetti tutta la sua opera è un inno alla bugia perché essa è una delle forme privilegiate per dare voce all’irriverenza, all’ingenuità, all’alterità dell’infanzia. Anche in questo è indubbio compagno di viaggio di Astrid Lindgren:

Del resto – e mentre diceva questo il visino punteggiato di lentiggini si illuminò tutto – voglio che sappiate che nel Congo Belga non esiste una sola persona che dica la verità; tutto il giorno non si fa altro che dir bugie: si comincia alle sette del mattino e si smette al tramonto. Così, se qualche volta mi capita di mentire, cercate di scusarmi e di considerare che ciò dipende unicamente dal fatto di aver soggiornato troppo a lungo nel Congo Belga. Ma saremo amici ugualmente vero?2

Sono scuse ben poco credibili quelle di Pippi, perché al contrario traluce tutta la soddisfazione nel non dire la verità e non com-

pare la minima ombra di pentimento. In primo luogo perché è sottile davvero il confine tra la menzogna e la narrazione, sono entrambe finzioni e può capitare che una prima falsità porti poi a godersi un’invenzione capace di diventare storia, tendenzialmente più fascinosa della realtà. Così, in Maria Nasopallido, quando la protagonista si trova da sola in casa con Marta, l’anziana signora che le fa da babysitter – e che lei è convinta essere una strega –, comincia a raccontarle del padre poliziotto inventandoselo di sana pianta, e basta poco per prenderci gusto; un padre poliziotto è molto più interessante di un padre vero:

Man mano che parla, il padre lievita sempre di più, diventando più grande, più forte, più intelligente, fino a non assomigliare affatto al padre vero. […] Dentro di sé, Maria lo immagina camminare furtivo nella notte piena di pericoli a passi leggeri e silenziosi, nelle sue scarpe nuove di pelle comprate a Baggeby e con il bavero alzato sul mento. Si sposta rapido per le strade percorse da auto nere e veloci, piene di ombre e tipi loschi. E in tasca ha una pistola carica!

“Non dirmi che va in giro armato?” chiede Marta, incredula.

“Certo” risponde Maria con aria sicura.3

Ma il potere dirompente della bugia non si limita a diventare puro racconto; la sua forza nell’aprire la realtà alla sfera del possibile è certo invenzione ma può diventare corpo, esperienza, crescita. In fondo non è ogni crescita un modo di reinventare il mondo, di dare forma a ciò che prima era invisibile? Lo prova Simone ne Il paradiso dei matti che, di fronte all’errore dell’insegnante che la scambia per maschio, decide d’istinto di seguire questa possibilità e si costruisce una nuova identità.

Anche Ulf ha la stessa istintualità nel seguire il proprio desiderio, sempre senza filtri, e spesso si ritrova impacciato, si rivela in tutta la sua ingenuità. Candore e inadeguatezza diventano anche motori di riso, perché non si può non ridere di fronte a

1 Stark U., La grande fuga, ill. Crowther

K., trad. Cangemi L., Iperborea, 2020, p. 38

2

Lindgren

A., Pippi Calzelunghe, ill. Vang

Nyman I., trad. Palme Larussa

A., Ziliotto D., Salani, 1988, p. 11

3

Stark U., Maria Nasopallido, ill. Sdralevich T., trad. Cangemi

L., Feltrinelli, 2002 pp. 9394

23 22

certe panzane o alle rovinose conseguenze che portano. Ma sarebbe troppo poco fermarsi al dato comico, e ce lo ricorda Mario Lavagetto in La cicatrice di Montaigne, quando si chiede se “la menzogna può essere un piacere non solo per chi la pronuncia ma anche per chi la ascolta e ne conosce la chiave”.4

La bugia rende anche piacevolmente complici, tanto più se lettrici e lettori hanno la stessa età dei protagonisti. Il divertimento rimane assicurato, ma non è dato da una condizione di inadeguatezza, dalla sproporzione tra la complessità del reale e l’inesperienza dell’infanzia, piuttosto è l’immediato riconoscimento di uno spazio condiviso, quello di una libertà carnevalesca in cui tutto si può ribaltare, trasformare, può dar vita all’avventura. In questo sta molto del favore che generazioni di bambine e bambini hanno attribuito a Pinocchio come a Pippi, e il piccolo Ulf non è da meno.

La grande fuga, l’ultimo romanzo scritto da Stark (nel 2017, che è anche l’anno della sua morte), è un vero inno alla bugia e alla libertà: proprio l’inestricabile fusione di questi due elementi renderà possibile progettare e realizzare l’evasione del nonno dall’ospedale. I nonni infatti sembrano più predisposti di altri nel farsi contagiare dalle potenzialità delle invenzioni, anche di quelle meno probabili, più pronti ad accettare la “con-fusione” tra vero e falso, tra reale e possibile, tra visibile e invisibile. E a saper riconoscere, come ci avverte Silvia Albertazzi in Bugie sincere, che molte narrazioni possono essere considerate “bugie che dicono la verità” passando “dalla piatta realtà che si vede e si può toccare a ciò che sta dentro alle cose”.5

“Nonno, vero che a volte dire le bugie può servire?” chiesi.

“Cos’hai detto?”

Si era perso a pensare le sue cose.

“Che dire le bugie forse può servire.”

“Sì”, rispose dopo un po’. “A volte dire le bugie è l’unico modo per essere davvero sinceri.”

Poi si illuminò.

“Mica male come frase, boia di un diavolo! C’è ancora della birra?”

4 Lavagetto M., La cicatrice di Montaigne, Einaudi, 1993

5 Albertazzi S., Bugie sincere, Editori Riuniti, 1992

25

“Una”, risposi. “Ma dì un po’, non eri tu quello che doveva smettere di imprecare?”6

Proprio questa vicinanza nel modo di vedere le cose permetterà di progettare insieme “la grande fuga” e darà la possibilità al nipotino di trovare modi improbabili per consolare il nonno in certi momenti di malinconia e di esitazione, quelli che si vivono di fronte a interrogativi che non possono trovare risposte: si può amare qualcuno che è morto? Riuscirà il nonno a incontrare la sua amata in cielo? Esiste davvero una vita in cielo? E se esiste, riuscirà il nonno a imparare a parlare bene e a evitare tutte quelle imprecazioni che potrebbero impedirgli di andare in cielo con la nonna?

“Mi riesce difficilissimo credere che non la rivedrò mai più”, disse.

“Vedrai che la rivedi. In cielo.”

“Non lo so”, disse. “Faccio fatica a credere a una vita in cielo. Come si fa a credere a qualcosa che non si è mai visto?”

“Io credo ai coccodrilli.”7

Per l’infanzia è più facile credere a ciò che non si vede, e non importa se si tratta di coccodrilli o della possibilità di salire in cielo dopo morti.

Ma non sempre la comunicazione è così facile, perché la maggior parte degli adulti non ha la stessa elasticità e leggerezza nel giocare con l’invisibile e l’improbabile, hanno perduto quella capacità di visione, non sanno più parlare quella lingua. Il padre di Ulf ad esempio, davanti alla confessione del figlio circa l’evasione del nonno, rimane inamovibile nella sua incredulità. Anche se Ulf gli racconta del suo desiderio di rendere felice il nonno nei suoi ultimi giorni di vita, della complicità con lui, del fatto che si era inventato un ritiro di calcio come copertura, della fuga nella vecchia casa sull’isola dove c’era lo spirito della nonna a salutare dal balcone. Ma c’era anche, in quella casa ormai abban-

donata, una sua foto e l’ultimo vasetto della sua composta di mirtilli: che accompagneranno il nonno negli ultimi giorni, una volta tornato in ospedale. Il piccolo spera nella comprensione, e anzi nell’approvazione del padre, ma rimane deluso:

“Ora basta!” sibilò. “Proprio non so cosa ci guadagni a darmi a bere che sei scappato con il nonno!”

Non ci capivo niente.

Pensava che quello che mi ero inventato fosse vero. E che mentissi adesso raccontando come stavano davvero le cose.

Aveva portato con sé la valigia con la roba da calcio. Rovesciò a terra quello che c’era dentro.

“Quando sei partito erano puliti. Da dove verrebbe tutto questo fango, se non avessi giocato? E un’altra cosa. Non avevo intenzione di dirtelo, ma ormai il nonno non ha più molte forze. Il suo cuore non reggerebbe a una salita del genere. Non è più nemmeno in grado di andare in bagno da solo.”

“Invece sì!”

“No. L’ultima volta che siamo andati in ospedale ho parlato con il medico. Ha detto che il suo cuore è arrivato alla fine. Può fermarsi da un momento all’altro. Quindi capisci bene che la storia che racconti non è credibile.”

Mi vennero le lacrime agli occhi.

“Vedo che sei pentito”, disse mio padre.

“Spero che d’ora in poi ti atterrai alla verità. Siamo d’accordo?”

“Sì”, risposi. Però avevo incrociato le dita.8

Il cortocircuito tra verità e finzione che si mette in scena qui è estremamente rivelatorio, perché la bugia è da sempre – ce lo insegna Pinocchio – uno strumento di faticosa contrattazione tra il mondo infantile e quello adulto. Una scena quasi identica Stark l’aveva già inserita in un’altra storia: “Non ci avrebbe

27 26

6 Cit., La grande fuga, p. 88 7 Ivi, p. 89 8 Ivi, pp. 113-114115

9

Stark U., Il paradiso dei matti, trad.

Cangemi L., Feltrinelli, 2022, p. 39

10

Ivi, cap. 10

11

Cit., La grande fuga, pp. 119120-121

creduto di certo. Era sempre così: se uno diceva le cose come stavano, nessuno ci credeva. Per convincere la gente bisogna raccontar frottole”.9 Guarda caso, poco più avanti10 troveremo l’anticipazione dell’intera fuga di nonno e nipote sull’isola, proprio la stessa che ha rinarrato, più dettagliatamente, qui.

Per il padre di Ulf è più credibile la piatta e rassicurante realtà, quella delle parole del medico sul reale stato di salute del nonno, ed è impossibile per lui affidarsi alla fiducia nel miracolo e nella forza del desiderio che nonno e nipote sono riusciti a mettere in atto. Tanto vale allora tenersi certi segreti per sé, come preziosi tesori: i due giorni passati nella vecchia casa, la composta di mirtilli, persino la nonna che li ha salutati dal balcone. Per fortuna non sempre l’esito è così deludente, e si possono incontrare adulti ancora capaci di capire, anche se non sono nonni. Ronny-Adam, il panettiere, aveva già aiutato il piccolo Ulf nell’organizzare la fuga, e ora è pronto a soccorrerlo in un momento di crisi. Il bambino si è reso conto che il nonno è davvero molto stanco, che il suo cuore è vecchio, ingrossato e affaticato, che il tempo che gli resta per stare con lui ormai è poco. Teme da una parte di aver sbagliato nel farlo scappare dall’ospedale, e dall’altra parte non sa tener fronte alle sue infinite domande. Ronny-Adam, vero aiutante magico, si rivela capace di dare le risposte giuste, di parlare una lingua simile.

Però non andai a casa. Passai in panetteria, invece. Lì faceva un bel calduccio e si stava quasi al buio, e c’era un profumo così buono da far venire i brividi. Ronny-Adam aveva appena tirato fuori una teglia di girandole alla cannella.

“Ehi, guarda chi arriva, il mio cugino preferito”, disse. “Hai voglia di una girandola? Pensavo proprio di fare una pausa.”

[…] “La fuga è stata uno sbaglio”, dissi. “Non direi proprio”, rispose. “Sì, invece. Il cuore del nonno non regge a queste cose. E se muore è tutta colpa mia.”

“Non essere ridicolo, Gottfridino. È stato lui a volerlo.”

“Sì, però non avrei dovuto aiutarlo.”

“Ma và. Se il cuore sta per arrendersi lo sa anche lui. Dei motori sa tutto, per la miseria, e il cuore è una pompa. Metti anche che fosse pericoloso: avrà pensato che ne valeva la pena. Uno come lui non ce la fa a rimanere a letto a fissare il soffitto. Non ho ragione?”

Ce l’aveva.

Il nonno aveva sempre fatto cose. Non riusciva proprio a star fermo.

“Sì”, ammisi. “E almeno si è portato via la composta di mirtilli e la foto della nonna.”

“Ed è potuto uscire di nuovo in mare.”

Era bello parlare con Adam. E le girandole alla cannella facevano bene per il mal di pancia almeno quanto il latte caldo. Ero ancora triste ma non mi sentivo più in colpa.11

29 28